tirto.id - Pada 3 April 2013, kepolisian Tunisia menangkap Mounir Baatour, seorang pengacara dan politisi Partai Liberal Tunisia di sebuah kamar hotel bersama dengan seorang yang diduga pasangannya. Ia lantas dijebloskan ke penjara selama tiga tahun atas tuduhan tindakan sodomi, sedangkan pasangannya dibebaskan.

Baatour sendiri sudah lama secara terbuka mengakui bahwa dirinya gay. Ia terkenal lantaran vokal menyuarakan kesetaraan hak minoritas LGBT. Baatour adalah salah satu pendiri Shams, sebuah organisasi pembela hak-hak LGBT terbesar di Tunisia yang berdiri sejak 2015. Pemerintah beberapa kali membekukan organisasi tersebut terkait aktivitasnya.

Baatour hanya salah satu dari banyaknya kelompok LGBT Tunisia yang dikriminalisasi hanya karena orientasi seksualnya. Sebenarnya di negara bekas jajahan Prancis ini, homoseks legal hukumnya. Namun di bawah Pasal KUHP 230 warisan kolonial, pelakunya bisa dijerat dengan tuduhan sodomi dan hukuman penjara tiga tahun.

Alhasil ketika sentimen anti-LGBT menguat dalam beberapa tahun terakhir, kaum gay dan transgender dan yang dicurigai kerap dikriminalkan dengan tuduhan sodomi. Berdasar catatan Shams, pada 2018 ada 127 kasus penangkapan atas tuduhan sodomi. Angkanya meningkat dibanding tahun 2017 yakni 79 kasus. Tahun ini sementara ada 22 kasus serupa yang tercatat. Biasanya penangkapan diiringi dengan tes anal secara paksa untuk memberatkan tuduhan. Hukum Tunisia memungkinkan pihak berwenang memproses hukum orang-orang yang dicurigai sebagai gay, atas nama moralitas.

Dalam catatan Human Right Watch (HRW) Mei 2019, kelompok LGBT bahkan mendapat diskriminasi ketika mengakses hak-hak dasar sebagai manusia dan warga negara, seperti pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan mencari perlindungan hukum jika mereka mendapat perlakuan kekerasan.

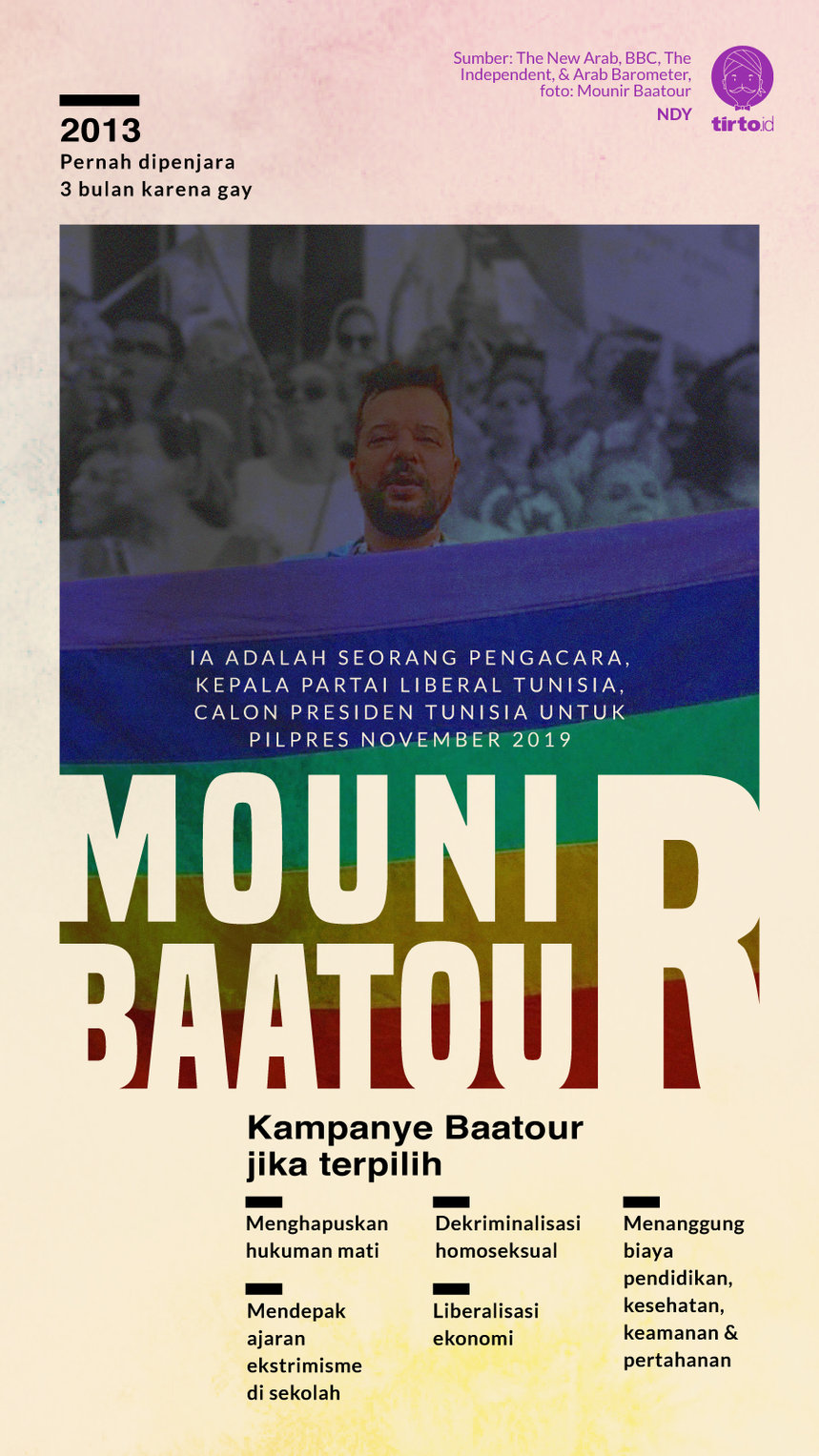

Sampai akhirnya, dua minggu lalu Baatour muncul lagi. Kali ini ia menyatakan diri maju menjadi calon presiden dalam Pilpres Tunisia yang dihelat pada November 2019. Baatour menjadi kandidat paling menonjol karena tidak hanya menjadi capres gay pertama dalam sejarah Tunisia, tetapi juga yang pertama di dunia Arab.

“Setelah bertahun-tahun berjuang untuk kebebasan individu dan hak-hak minoritas, saya menyadari tidak ada kemajuan dalam masalah ini dan tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan lebih baik daripada saya.” ujar pengacara berusia 48 tahun ini dalam wawancara dengan New Arab pada 17 Juli 2019.

Program yang diusung dan ditawarkan kepada publik oleh pemimpin Partai Liberal ini adalah memperjuangkan hak-hak LGBT agar dipandang setara di mata hukum dan masyarakat, mendekriminalisasi homoseks, pengakuan dan pemberian hak-hak minoritas orang Amazigh sebagai salah satu penduduk asli Tunisia, menghapuskan hukuman mati, meninjau ulang kurikulum bermuatan agama dengan mendepak seruan kekerasan, dan banyak lagi.

Dari segi ekonomi dan tanggungan negara, Baatour akan meliberalisasi ekonomi dan membuat pemerintah bertanggungjawab terhadap layanan pendidikan, perawatan kesehatan, keamanan dan pertahanan. Sementara di segi pemerintahan, ia ingin lebih banyak desentralisiasi sebagai bagian dari semangat demokrasi.

Sejauh ini beberapa kandidat selain Baatour bermunculan untuk menantang presiden petahana Beji Caid Essebsi. Mulai dari pengusaha media Nabil Karoui, pemimpin gerakan Kemenangan Tunisia Akram Masmoudi, dan ahli hukum Kaïs Saïed.

Tidak Mudah

Baatour dan partainya yang relatif kecil adalah bagian dari anak-anak revolusi Tunisia saat menumbangkan pemerintahan otoriter Zine al-Abidine Ben Ali yang berkuasa sejak 1987.

Selama aksi massa antara Desember 2010 sampai Januari 2011, sejumlah organisasi pengadvokasi hak-hak LGBT, termasuk Shams, ikut turun ke jalan dengan mengusung kampanye pencabutan undang-undang bernuansa anti-homoseksual.

Shams pecah kongsi dengan Koalisi Tunisia untuk Hak LGBT. The Independent mencatat, keduanya berselisih tajam soal Israel. Shams ingin menormalisasi hubungan dengan negara Yahudi sambil mengakui hak-hak Palestina dan menjadikan Tunisia sebagai juru damai. Sedangkan koalisi tidak setuju.

Revolusi Tunisia 2011 telah membawa banyak perubahan. Gejolak transisi demokrasi membuat Tunisia dengan cepat diisi oleh dua partai dengan haluan yang saling bersebrangan dan berakhir koalisi membentuk kebijakan yang bernafaskan sekuler.

Jajak pendapat yang dirilis BBC Arab News dan Arab Barometer pada akhir Juni 2019 menunjukkan bahwa warga Tunisia semakin bergerak ke arah sekuler. Di negara yang penduduk muslimnya mencapai 99 persen itu, lebih dari 40 persen warganya mendaku bukan lagi orang yang relijius. Angka ini adalah yang tertinggi di antara negara-negara Arab.

Kendati jajak pendapat terbaru menunjukkan warga Tunisia paling sekuler seantero negara-negara muslim, tetapi dalam hal keterbukaan menerima kelompok LGBT masih rendah. Jajak pendapat yang sama menunjukkan bahwa hanya tujuh persen saja warga yang bersikap terbuka dengan kelompok tersebut. Jajak pendapat Pew Research pada 2013 menunjukkan hal senada. Sebesar 93 persen warga Tunisia menolak homoseksualitas.

Di lapangan, masih ditemui kejadian para staf hotel hingga pihak bank melaporkan kegiatan LGBT atau menarik uang kembali karena tak mau dianggap mendukung gerakan mereka. Baatour sendiri dipenjara tahun 2013 atas tuduhan sodomi juga karena laporan staf hotel.

Bahkan ketika Tunisia menghapus larangan pernikahan beda agama pada September 2017 atas nama kesetaraan hak-hak perempuan, perlakuan yang sama tidak didapat dari para pejuang LGBT.

Mengapa begitu?

Guillaume Allusson lulusan master Ilmu Politik dari Universitas Columbia dalam esai panjangnya untuk Turkish Policy Quarterly membeberkan alasan penolakan Tunisia terhadap homoseksualitas karena ada kecenderungan kuat bahwa warga Tunisia menganggap sepele masalah homoseksualitas.

Sebagai negara yang masih menghadapi masa transisi demokrasi, masalah yang lebih penting untuk diperjuangkan dan menjadi tantangan mayoritas adalah kemiskinan, meningkatnya pengangguran kamu muda berpendidikan, ketidaksetaraan pembangunan, kemerosotan ekonomi dan lainnya. Singkatnya, perkara homoseksualitas dan LGBT pada umumnya di Tunisia belum menjadi urgensi bagi Tunisia.

Tidak cuma di Tunisia, kecenderungan serupa terjadi di seluruh dunia Arab yang dilanda gerakan Musim Semi Arab yang terinspirasi dari Revolusi Tunisia.

"Sementara orang Arab gay umumnya mendukung Musim Semi Arab, Musim Semi Arab belum mendukung orang Arab gay." tulis Allusson.

Ini tentu jadi masalah tersendiri bagi Baatour di mana ia mengusung isu-isu yang ternyata kurang populis. Lawan kandidat capres macam Kaïs Saïed ikut memainkan sentimen homofobik dengan menyebut homoseksualitas di dalam negeri adalah kerjaan asing.

Ketika Baatour mencalonkan diri sebagai presiden. Banyak yang menghinanya karena latar belakang orientasi seksualnya. Ia dituduh sedang mempermalukan Tunisia. Dilansir dari Teller Report, beberapa pengacara Tunisia bahkan tak sudi melihat Baatour menyandang gelar pengacara karena dianggap bakal merusak citra pengacara.

Tetapi Baatour tak ambil pusing dengan orang-orang yang mempermasalahkan latar belakang dan program-programnya.

“Fakta bahwa saya gay hanyalah detail yang tidak boleh ikut campur dalam pemilihan ini. Saya ingin pemilih mengevaluasi pencalonan saya sesuai dengan program saya serta latar belakang seorang aktivis yang telah berjuang selama bertahun-tahun untuk kebebasan individu dan hak-hak minoritas.” ujarnya tegas.

Meski komunitas LGBT masih hidup dalam represi pasca revolusi, dalam beberapa hal lain, ruang gerak komunitas LGBT lebih longgar ketimbang rezim Ben Ali. Dilansir dari The Guardian, pada Januari 2018 pernah diselenggarakan festival film Mawjoudin Queer Film Festival di Tunis untuk pertama kalinya. Festival ini diadakan oleh Mawjoudin (We Exist), satu dari empat organisasi LGBT yang diakui secara resmi di Tunisia.

Kampanye kesetaraan hak untuk LGBT mulai memetik hasil, seperti pembentukan sebuah komisi pada Juni 2019 yang merekomendasikan pencabutan Pasal 230 atau opsi denda 500 dinar sebagai pengganti hukuman penjara meski aturan tersebut belum mengikat secara hukum dan undang-undang anti-sodomi masih berlaku.

Berhasil tidaknya Baatour dalam Pilpres kali ini belum diketahui. Sejauh ini, di atas kertas, kemenangan Baatour tampak sulit. Pada 10 Juli 2019, surat kabar Almaghrebmerilis jajak pendapat yang menempatkan capres Nabil Karoui dan Kaïs Saïed di posisi teratas dengan masing-masing pemilih 20 persen dan 23 persen.

Meski begitu, Baatour optimis dengan gerakan perubahan yang ia usung. Baatour ingin menunjukkan bahwa warga Tunisia sebenarnya tidak konservatif mentok. Ia mencontohkan pada 1956, Presiden Habib Bourguiba mengeluarkan larangan poligami dan mendorong hak-hak perempuan yang masih berlaku hingga sekarang.

"Tujuan saya adalah membebaskan Tunisia dari partai-partai lama dan pemerintahan konservatif yang telah membawa masalah bagi Tunisia," kata Baatour optimis.

Editor: Nuran Wibisono