tirto.id - Selain gombal Dilan (Iqbaal Ramadhan) yang jayus, hal paling menonjol dari trilogi kisah cinta Milea dan Dilan adalah pembagian gender di semestanya. Semuanya amat biner, amat hitam-putih.

Perhatikan semua protagonis perempuannya. Selain nyaris bertampang serupa (berambut panjang, hitam, dan berkulit cerah), Milea (Vanesha Prescilla), Wati (Yuriko Angeline), dan kawan-kawan perempuan satu gengnya dibingkai sebagai karakter lemah lembut, cantik, dan polos--kecuali Bunda (Ira Wibowo), satu-satunya karakter perempuan yang tidak lemah-lembut dan muncul sebagai karakter yang paling dihormati Dilan, lebih dari si protagonis perempuan utama. Milea sendiri digambarkan tidak suka kekerasan dan gampang tersenyum mendengar kejayusan rayuan Dilan.

Itu yang bikin Dilan jatuh cinta, bikin dia keukeuh mengejar sang primadona.

Jika protagonis perempuan pasif, maka Dilan—sebagai protagonis pria—tentu saja tampil lebih aktif. Ia tak takut datang ke kelas Milea cuma untuk kenalan, naik angkot bareng dan langsung bilang akan jatuh cinta sorenya, datang ke rumahnya malam-malam cuma untuk melawak tentang kue baru di kantin mereka, atau menelpon rumah Milea dan bilang akan menghilangkan siapa pun yang bikin Milea sakit hati.

Ini belum cerita tentang hobi geng-motoran Dilan, dan sikap tempramennya yang bahkan berani menghajar guru BP dan memaki kepala sekolah. Dalam dua film pertama, Dilan 1990 (2019) dan Dilan 1991 (2019)—yang dinarasikan lewat sudut pandang Milea—hubungan dua sejoli itu semacam konsep Yin dan Yang: berbeda, tapi saling melengkapi.

Semua hal feminin ada di Milea, dan yang maskulin ada di Dilan.

Konstruksinya persis pahatan kultur patriarkis, sehingga segala yang berapi-api, gampang meledak, keras, dan tidak berperasaan berasosiasi dengan maskulinitas. Sementara yang lembut, nurture, reserved, dan submisif diasosiasikan dengan sikap feminin. Dan dua film itu membingkai hubungan tersebut sebagai kewajaran, dan cenderung dirayakan.

Sebagai narator, karakter Milea mencoba menjelaskan pada penonton bahwa hobi geng-motoran Dilan amat berbahaya. Ia tak mau kekasihnya terluka. Saking takutnya, Milea bahkan berani mempertaruhkan hubungan mereka: mengancam putus, jika Dilan tak mengindahkan larangannya.

Mungkin logika Milea, “daripada kamu mati saat jadi pacarku, lebih baik kita mantan”. Atau bisa jadi dia yakin betul kalau Dilan bakal lebih memilihnya ketimbang hobi maskulin itu. Dan kenyataan ternyata tak sesuai harapan. Sampai dua film itu tamat, alasan Dilan tak lagi mengejar Milea tak terjawab.

Setidaknya begitu buat Milea.

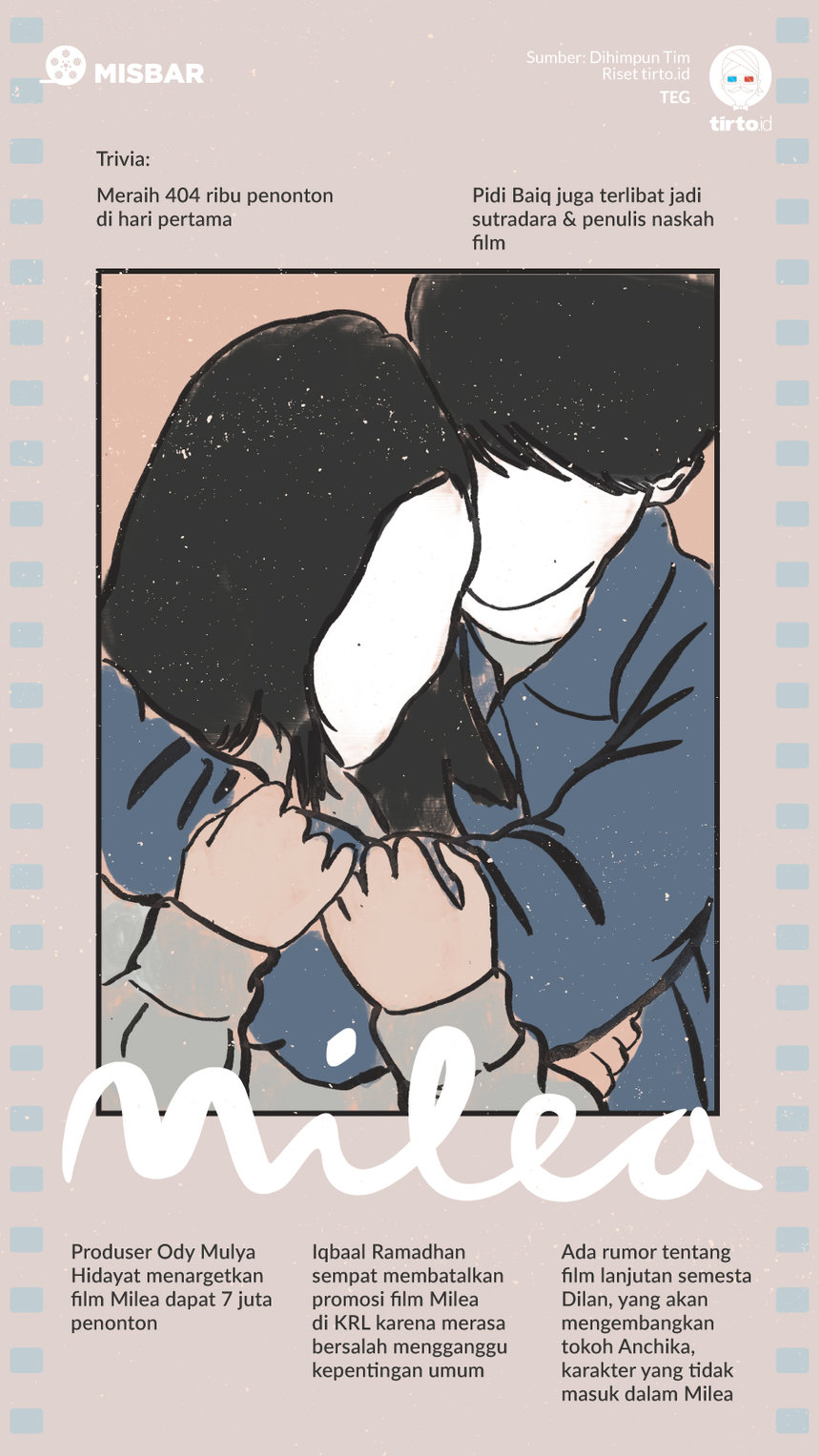

Maka, hadirlah film ketiga, Milea: Suara dari Dilan. Kali ini ceritanya diulang, dan giliran Dilan yang jadi narator. Tugasnya untuk menjawab pertanyaan: mengapa Dilan tak lagi mengejar Milea?

Hubungan Beracun

Ada sedikit perubahan nuansa dari karakter Dilan dan Milea yang cukup kentara terasa. Milea jadi lebih galak dan pemarah. Sementara Dilan jadi lebih kikuk dan agak gugup, ketika berhadapan dengan Milea di awal-awal dan ketika Milea menunjukkan emosinya. Perubahan kecil itu terjadi karena peralihan perspektif narasi dari Milea (pada dua film sebelumnya) ke Dilan.

Pembagian gender itu makin tegas dan jelas lewat perspektif Dilan, yang sejak kecil ternyata bercita-cita menikah. Sering kali Milea, sang puan, tampil sebagai objek yang diobjektifikasi dan diprivatisasi oleh narasi-narasi di kepalanya sendiri.

Misalnya lewat dialog ini: “Bukan mudah untukku mendapatkannya, tapi dia memang patut kuusahakan”, Dilan seolah-olah mengumpakan Milea seperti piala yang perlu dimenangkan.

Atau lewat dialog, “Lia membawa ruang kesalahpahaman karena datang dengan laki-laki yang tidak aku kenal”, Dilan menegaskan kepemilikannya atas tubuh Lia. Sampai-sampai, meski menyadari dirinya yang salah paham, tapi tetap merasa berhak melimpahkan kesalahan itu pada Milea.

Pada awal kenalan saja, saat Milea benar-benar tak tahu Dilan—dan menjawabi sang panglima geng motor dengan ketus—suara Dilan yang jadi narator bilang, “Dia dengan pesonanya telah memberikan kekuatan untukku mendekatinya.”

Dilan memang lebih tegas alias otoritatif, menggunakan peran maskulinitasnya dalam film ini. Banyak sekali kata-kata yang ia pilih menegaskan derajatnya sebagai laki-laki yang duduk di singgasana patriarki—alias penguasa narasi. Misalnya, beberapa kali menggunakan kata: kekuasaan, harga diriku, dan kekuatan. Belum lagi, langsung menggunakan kalimat-kalimat perintah pada Milea, seperti: “Pulang samaku!” atau “Aku mau kamu pergi samaku!”

Selain itu, Dilan juga senang menggunakan eufimisme untuk menjaga maskulinitasnya tetap berada di puncak. Misalnya, memilih kata “berantem” ketika menjelaskan kejadian dirinya “digebukin” alias “dikeroyok” orang lain.

Jika ada yang paling menonjol selain pembagian gender dalam narasi-narasi Dilan, maka itu adalah egonya sebagai makhluk maskulin. Bayangkan, jawaban ketus Milea saja dianggap sebagai sikap permisi untuk mendekati.

Ego itu makin terusik ketika Milea berusaha mengambil peran-peran tegas dan otoritatif dalam hubungan mereka. Mata Dilan selalu berubah nanar dan memendam amah ketika Milea marah dan menyampaikan keinginannya. Dalam satu adegan, Milea bilang, “Aku sudah melarang kamu. Ikuti kataku, atau kita putus.”

Dilan sama sekali tak mendengarkan, alih-alih menjauh. Mengambil jarak, sebagai hukuman buat keputusan Milea dan kesalahpahaman yang ia simpulkan sendiri tadi.

Dalam dua film sebelumnya, ketika Milea yang jadi narator, karakter Milea juga mengalami banyak turbulensi yang bikin ia marah. Masalahnya, sikap Dilan yang mengontrol itu juga diglorifikasi dalam dua film sebelumnya. Milea padahal tak nyaman. Ia sering kali tersenyum sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan otoritatif Dilan. Dan sering kali pula jawaban berbentuk senyum itu diartikan sebagai sikap permisi oleh Dilan, dan kebanyakan tokoh laki-laki dalam semesta film ini.

Saat dicium tiba-tiba oleh Yugo (Jerome) di Dilan 1991, misalnya. Milea stres karena tak bisa menerjemahkan kekecewaannya dicium tanpa consent—dilecehkan—oleh sepupu jauh itu. Kemarahan serupa sebetulnya sering muncul dalam dirinya, tapi seringnya tak pernah diterjemahkan film sebagai kegusaran yang nyata. Tak ada dialog tegas yang mendefinisikan amarah itu, bahkan ketika Milea adalah narator ceritanya.

Tak ada penjelasan-penjelasan sebagaimana Dilan menjelaskan dirinya sendiri.

Jawaban untuk pertanyaan: “mengapa Dilan tak lagi mengejar Milea?”, sebetulnya amatlah mudah. Dilan dimakan cemburu dan amarahnya sendiri.

Dalam Milea: Suara dari Dilan, narasi-narasi yang keluar dari Dilan untuk menjawab lubang-lubang kosong dalam dua film sebelumya adalah klarifikasi-klarifikasi tentang amarahnya—yang dibingkai film muncul dari sikap mengontrol Milea.

“Lia lebih mengontrol,” kata Dilan sebagai narator dalam film terakhirnya, pada satu adegan. Perasaan takut dikontrol makhluk feminin bikin hasrat Dilan melanjutkan asmara berakhir padam. Tanpa ia sadari, dirinya juga takut untuk mengakui bahwa di balik karakter maskulin di dalam jaket denimnya itu ada tubuh rapuh yang pada momen-momen tertentu membutuhkan orang tersayang untuk bersandar balik.

Dilan, pada satu adegan, justru memilih diam dan tidak mengutarakan perasaan terlukanya pada Milea. Ia cuma berujar di kepalanya sendiri, bahwa ia kecewa karena Milea tak ada buatnya saat ia benar-benar membutuhkan sang puan. Suara itu cuma bisa didengar penonton dan kepalanya sendiri, tapi film merekamnya sebagai salah Milea.

Lalu, saya tersadar kalau Dilan dan Milea—meski juga dibidani Titien Wattimenda di dek penulisan naskah—tetaplah dua karakter yang ditulis Pidi Baiq. Sehingga jika ingin jujur pada novel yang jadi bahan adaptasinya, bias perspektif itu rasanya sulit terelakkan.

Buat saya pribadi, keputusan Milea tak melanjutkan hubungan dengan orang macam Dilan adalah jalan keluar dari jebakan kisah cinta horor.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id