tirto.id - Macet mengepung Bandung dari seluruh penjuru mata angin.

Di utara, tiga jalur utama yang menghubungkan wilayah tinggian dengan pusat kota dikerubungi oleh ribuan kendaraan. Jalan Ir. H. Juanda (Dago), Jalan Cihampelas, dan Jalan Sukajadi tidak pernah absen dari macet yang baru usai setelah jalan bercabang menuju kompleks perumahan atau bertemu jalan besar lainnya.

Lalu di barat, mobil dan motor berserakan menunggu lampu lalu lintas Pasteur yang menyala merah padam. Para pengendara sudah mengantre 1,5 kilometer sejak turun dari Jalan Layang Pasupati.

Menuju selatan, pengendara berhadapan dengan runtutan lampu merah yang konon terlama di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah “lampu merah Carrefour Bandung” di persimpangan Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Ibrahim Adjie.

Di sini, lampu merah bisa betah lebih dari 10 menit. Lampu merah lain menyala tidak kurang dari 4 menit.

Sementara di timur, tentu ada Jalan A.H. Nasution yang sempat disebut sebagai “jalur neraka”, khususnya pada segmen Ujung Berung - Cibiru - Cileunyi. Pada waktu-waktu terpadat, macet bisa mengular sepanjang 20 kilometer.

Maka, tidak mengejutkan jika dokumen Asian Development Bank (ADB) pada 2019, lembaga keuangan negara-negara Asia, menyematkan Bandung sebagai kota ke-14 termacet di Asia dan pertama di Indonesia, mengalahkan Jakarta dan Surabaya.

Macet di “Paris Milik Jawa” ini ditengarai berakar dari jumlah kendaraan bermotor yang jumlahnya hampir satu banding satu dengan jumlah penduduk kota.

Februari lalu, Kabid Lalu Lintas dan Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Bandung Khairul Rijal mengutarakan terdapat 2,2 juta unit kendaraan bermotor di Kota Bandung, dilansir dari Antara.

Sementara itu, jumlah penduduk kota Bandung per 2020 adalah 2,51 juta jiwa. Berarti, dapat diasumsikan ada satu kendaraan bermotor untuk hampir setiap warga Kota Bandung.

RPJMD Buyar, BRT Datang

Namun, macetnya Bandung tidak sekadar tentang jumlah kendaraan yang terlalu banyak. Perda Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023 mencantumkan volume kendaraan pribadi hanya sebagai satu dari 12 penyebab kemacetan kota Bandung.

Di luar volume kendaraan, Perda mencatat ada banyak penyebab yang ternyata tidak berkaitan langsung dengan jumlah kendaraan. Sebut saja, kebiasaan pengendara parkir di tepi jalan, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), hingga terpusatnya kegiatan penduduk Bandung di tengah kota.

Pemerintah Kota Bandung berambisi untuk membredeli setidaknya lima dari 12 penyebab tersebut di penghujung tenggat RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023, yaitu tahun ini.

Waktu sudah melaju ke detik-detik paling akhir, tapi belum ada laporan atau pemberitaan satu kalimat pun yang menyatakan kalau hiruk pikuk lalu lintas di Bandung sudah berkurang.

Terlebih lagi, dalam RPJMD tersebut tidak disebutkan strategi konkret dan spesifik untuk mengurai 5 aspek kemacetan di tahun 2023.

Strategi untuk mengurangi kemacetan malah dijabarkan terpisah melalui proyek angkutan massal terbaru dengan armada yang konon lebih mutakhir. Proyek ini akan mengembangkan Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), dan kereta gantung.

Untuk diketahui, proyek angkutan massal yang sebelumnya digunakan Bandung seperti Trans Metro Bandung, Trans Metro Pasundan, dan sejumlah kereta api lokal

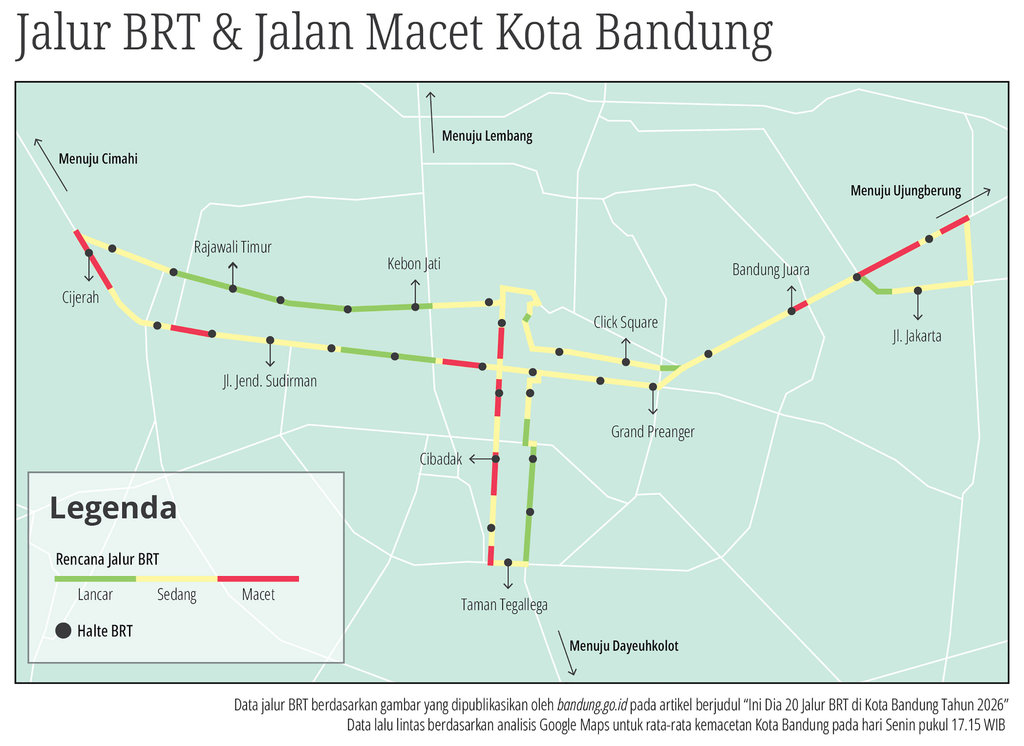

Mari menelisik BRT sedikit lebih dalam. Mengutip laman resmi Pemerintah Kota Bandung, bus ini berbeda dengan bus umum lain karena fasilitas jalur khusus yang memisahkannya dari gegap gempita jalanan. Sistemnya identik dengan TransJakarta.

Akan ada 20 jalur BRT yang berintegrasi dengan moda transportasi umum lain. Integrasi ini dianalisa dapat menjangkau hingga 169 kilometer. Membentang dari Padalarang di Kabupaten Bandung Barat, sampai Jatinangor di Kabupaten Sumedang, serta Soreang di Kabupaten Bandung.

Selain itu, BRT ditargetkan dapat mengangkut sampai 120 ribu penumpang setiap hari. Jauh lebih besar dibandingkan kinerja bus Damri dan Trans Metro Bandung di mana pada tahun 2021 mengangkut masing-masing 4.400 dan 980 penumpang per hari.

BRT rencananya baru akan menjalani uji coba pada 2025 dan operasi penuhnya baru efektif pada 2027.

Solusi proyek angkutan massal mutakhir ini tampaknya merupakan tindak lanjut dari Peraturan Walikota Bandung Nomor 1175 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Transportasi Kota Bandung

Aturan itu sebelumnya telah mengimajinasikan 9 koridor bus, 10 jalur LRT dan 15 jalur kereta gantung yang akan bersilang-saling menghiasi tata kota Bandung. Namun, rencana teknisnya raib entah di mana.

Alhasil, timbul kembali kekhawatiran bahwa implementasi BRT juga akan bernasib sama. Hal ini mengingat bahwa proyek BRT tidak pernah disebut dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023. Proyek moda angkutan massal yang tertulis hanya memiliki satu kata “LRT” dalam 600 halaman dokumennya.

Selain itu, terlihat dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kota Bandung 2018 - 2023. Target Dishub untuk indikator “tersedianya angkutan umum massal” sekadar mempertahankan sembilan koridor bus selama lima tahun. Tidak ada penambahan pun pengurangan.

Disinsentif Kendaraan Pribadi

Lima tahun berlalu sejak RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023, tapi tidak ada kemajuan signifikan dari kondisi transportasi publik. Hal ini ditegaskan oleh pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono, diwawancarai oleh Antara.

“Menurut saya itu karena tidak ada konsistensi untuk mendorong masyarakat beralih pakai angkutan umum,” kata Sony.

Kondisi yang terjadi justri semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 2,2 juta unit pada 2022 atau 700 ribu unit lebih banyak dari tahun 2020, merujuk data BPS Kota Bandung.

Jumlah kendaraan bermotor yang membludak ini juga menuai pertanyaan, apakah jalan di Kota Bandung cukup luas jika perlu ditempeli dengan jalur khusus BRT?

Jika melihat video sosialisasinya, terlihat bahwa jalur khusus BRT menggunakan jalan yang sudah ada alih-alih membangun jalan baru.

Bukankah berarti jalur bagi kendaraan pribadi semakin sempit? Bukankah, dengan jumlah kendaraan pribadi yang tidak berubah, jalanan akan semakin macet?

Apakah para pengendara rela mengorbankan kendaraan pribadi mereka untuk mengendap di garasi? Kebijakan apa yang pemerintah siapkan untuk menangani isu kendaraan pribadi ini?

ITDP Indonesia, organisasi global pemerhati isu transportasi, sudah mewanti-wanti bahwa mendorong insentif angkutan massal saja tidak cukup. Ambisi ini perlu dibarengi dengan disinsentif kendaraan pribadi, sesuatu yang jelas tidak akan populer bagi publik, khususnya bagi pemilik kendaraan pribadi.

Jalanan di Bandung menurut Sony tidak pas dengan aturan disinsentif kendaraan pribadi seperti yang ada di Jakarta, yakni aturan 3 in 1 atau ganjil genap. Ini karena Bandung tidak punya banyak rute alternatif.

Jika hal ini dipaksakan, yang terjadi adalah kemacetan merambat ganas ke jalan-jalan kecil, ke tepi rumah warga, ke tempat anak-anak kecil bermain bola.

Singapura dan Tokyo: Padat Tanpa Perlu Macet

Di Asia Tenggara, macet bukanlah sesuatu yang menghimpit warga Indonesia saja. Dari Manila hingga Bangkok, Kuala Lumpur hingga Phnom Penh, kawula urban mengeluhkan hal yang sama ketika berangkat dan pulang dari kantor.

Namun, Singapura tentu adalah anomali. Episentrum perdagangan Asia Tenggara itu justru punya posisi rendah dalam parameter kemacetan. Menurut TomTom Traffic Index, Singapura ada di posisi ke-127 dari seluruh kota di dunia. Jakarta ada di posisi ke-29.

Salah satu kebijakan pamungkas yang Singapura implementasikan adalah congestion pricing atau tarif kemacetan. Kebijakan ini menuntut para pengendara membayar sejumlah uang ketika melewati jalan-jalan tertentu pada jam-jam sibuk.

Tarif kemacetan bukan satu-satunya disinsentif yang dipraktikkan Singapura. Negara-kota ini juga punya sistem kuota kendaraan yang membatasi jumlah maksimum kendaraan resmi di dalam kota.Ini membuat harga mobil menjulang tinggi dan membendung niat warga membeli kendaraan pribadi.

Bersanding dengan insentif ganas pemerintah terhadap transportasi publik dan fasilitas pejalan kaki, pembatasan ruang gerak mobil memungkinkan Singapura untuk menjadi kota yang relatif bebas dari kemacetan, apalagi dibandingkan dengan negara tetangganya.

Jepang memiliki strategi lain. Di sentra industri otomotif Asia itu, setiap pemilik kendaraan pribadi wajib memegang shako shomeisho atau sertifikat parkir yang menjadi jaminan bahwa sang pemilik punya ruang untuk menyimpan mobil.

Warga tidak bisa memarkir mobil di depan rumah sembarangan dan melahap ruang seperti yang banyak terjadi di jalan-jalan sempit di kota besar Indonesia, tak terkecuali Bandung.

Parkir pun hanya tersedia di tempat-tempat tertentu dengan harga yang fantastis. Satu jam parkir di wilayah Tokyo menuntut biaya sekitar 100 ribu rupiah. Sementara di Indonesia, biaya parkir flat 10 ribu rupiah saja sudah bisa membuat pengendara mengelus dada.

Kebijakan-kebijakan ini berdampak pada rendahnya kepemilikan mobil di Tokyo. Hanya ada 0,32 mobil per rumah tangga di ibukota terpadat kedua di dunia itu, jauh di bawah rata-rata kepemilikan mobil di Jepang yang mencapai 1,06 mobil per rumah tangga.

Namun, di balik kesulitan mengakses kendaraan pribadi, warga Tokyo mampu mengandalkan jaringan keretanya yang merupakan salah satu sistem transportasi publik terbaik di seluruh dunia.

Berbagai kota besar dunia mulai mengikuti jejak kebijakan yang Singapura dan Tokyo terapkan. Misalnya saja New York yang tahun depan berencana mengadopsi tarif macet untuk menahan pengendara masuk ke jalanan Manhattan pada jam-jam sibuk. Hal ini diikuti dengan pemugaran sistem subway mereka yang kondang itu.

Dalam konteks Bandung, pendekatan Singapura dan Tokyo berpotensi menjadi solusi atas sumber kemacetan seperti banyaknya kendaraan yang parkir pada badan jalan dan terpusatnya aktivitas di tengah kota.

Pendekatan Singapura dan Tokyo dapat secara tidak langsung mengurangi kendaraan pribadi karena kepemilikannya membawa biaya yang besar.

Mendampingi BRT, LRT, dan (mungkin) kereta gantung, metode ini mampu menjadi jawaban atas keruwetan lalu lintas Kota Bandung.

Pasalnya, angkutan massal seperti BRT memang menawarkan solusi terhadap kemacetan jika dia menang melawan popularitas kendaraan pribadi. Namun, jika warga masih memilih berkendara sendiri, BRT hanya akan menyempitkan ruang saja. Sementara itu, warga tetap memakai kendaraan pribadi masing-masing, terjebak di macet yang makin hari makin parah saja.

Penulis: Finlan Aldan

Editor: Dwi Ayuningtyas

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id