tirto.id - Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 silam tak hanya sukses mendongkel pemerintahan Saddam Hussein. Kehadiran militer AS juga telah melenyapkan sekitar satu juta buku, 10 juta dokumen dan 14.000 artefak arkeologi.

Proses ini diamati oleh Fernando Baez, peneliti asal Venezuela yang kala itu tengah menyusun buku tentang tema penghancuran buku berjudul A Universal History of the Destruction of Books: From Ancient Sumer to Modern-day Iraq (2008).

“Tentara AS dan Polandia masih mencuri harta benda hingga hari ini, dan menjualnya lewat perbatasan di Yordania dan Kuwait di mana para pedagang benda-benda seni membayar hingga 57.000 dollar untuk tablet dari peradaban Sumeria.” kata Baez pada tahun 2005 silam ketika diwawancarai Inter Press Service dalam kunjungan singkatnya ke Caracas, Venezuela.

Penelitian Baez tak cuma memberi contoh pada kasus perang di Irak, praktek penghancuran serupa juga merentang ke belakang mulai dari era Sumeria, Perang Salib, Nazi, dan peristiwa serupa lainnya.

Dalam praktik-praktik negara modern, hancurnya arsip-arsip penting tidak saja dilakukan oleh kubu lawan dalam situasi-situasi perang. Ada kalanya negara modern sengaja menghilangkan atau melumat arsip-arsipnya sendiri. Uniknya, penghancuran ini bisa dilakukan dalam konteks negara demokratis. Pasalnya, negara modern menghendaki pencatatan yang sistematis atas kebijakan yang diambil para pejabat sipil maupun militer. Kendati banyak di antaranya bersifat rahasia, dalam jangka waktu tertentu, dokumen-dokumen ini wajib dirilis sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

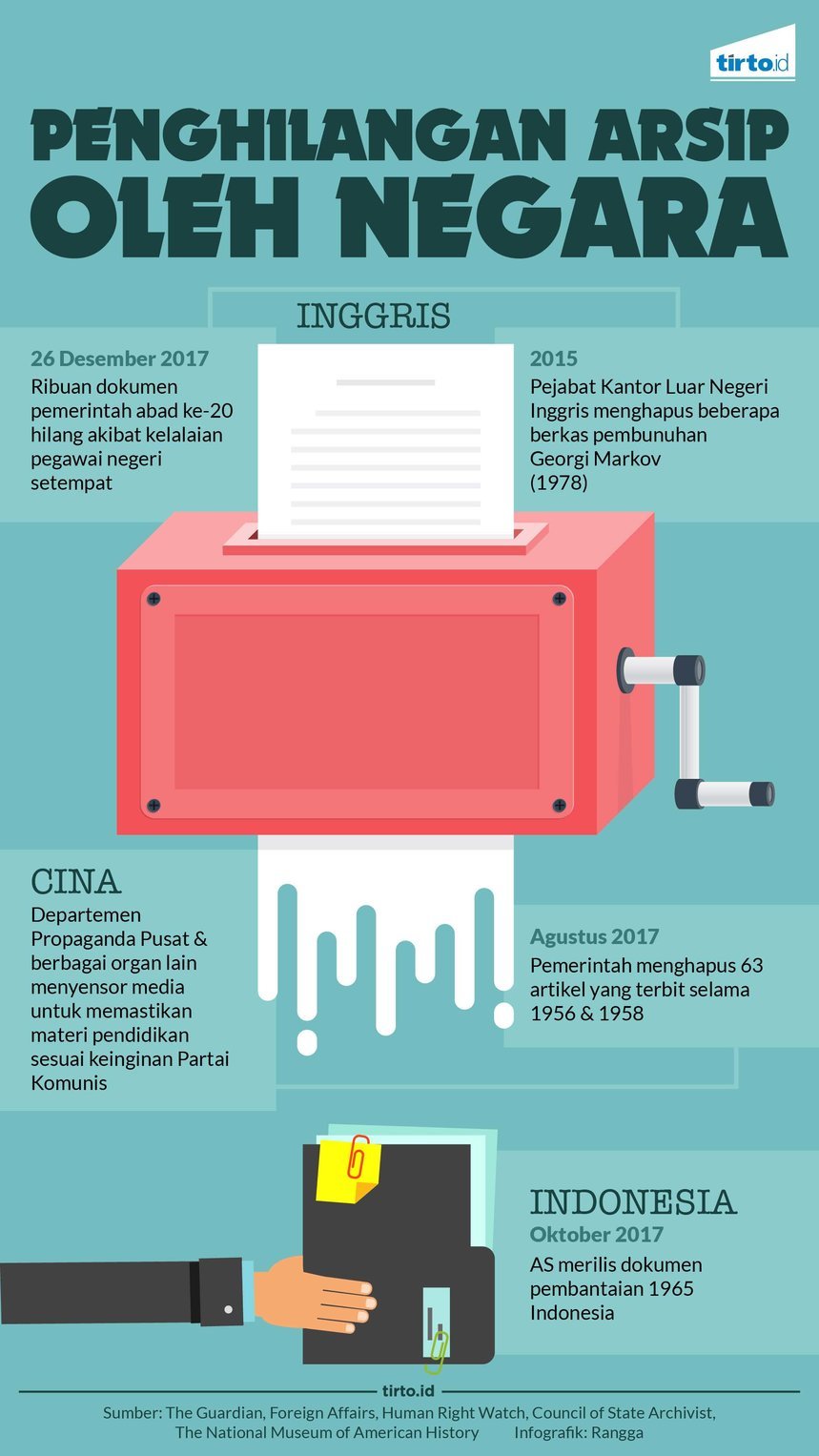

Tutup tahun 2017 digemparkan oleh kabar tentang penghilangan dokumen-dokumen negara Inggris. Dalam laporan Guardiandisebutkan bahwa dokumen-dokumen itu yang menuturkan secara rinci beberapa episode paling kontroversial dalam sejarah Inggris abad ke-20. Dokumen-dokumen ini hilang setelah pegawai negeri setempat memindahkannya dari Arsip Nasional Inggris (The National Archive).

Arsip Nasional Inggris adalah rumah bagi lebih dari 11 juta dokumen, di antaranya adalah arsip-arsip mengenai periode kolonial Inggris. Dalam perjalanannya, berbagai peristiwa tersebut nampaknya dipandang bakal mengganggu pemerintahan yang berkuasa jika dirilis ke khalayak.

Berbagai dokumen yang dilaporkan hilang adalah saksi bisu Perang Falklands, konflik separatis di Irlandia Utara, hingga surat Zinoviev yang dikabarkan memuat instruksi Moskow kepada Partai Komunis Britania Raya meradikalisasi kaum pekerja setempat. Dokumen-dokumen lainnya yang hilang adalah berkas-berkas terkait masa pemerintahan mandat Inggris di Palestina, tes vaksin polio, dan perselisihan teritori antara Inggris dan Argentina.

Bahkan seluruh arsip tentang skandal Zineviev dilaporkan hilang. Kementerian Dalam Negeri menolak untuk menjelaskan kenapa, kapan dan bagaimana ribuan dokumen tersebut bisa hilang. Mereka juga tak mengatakan apakah sudah dibuat salinan dokumen atau belum.

Hal ini jelas memicu protes di kalangan sejarawan, politisi dan kelompok pegiat HAM. Suara desakan mengemuka seperti dari anggota parlemen dari Partai Buruh, Jon Trickett yang memperingatkan bahwa hilangnya dokumen justru hanya akan memicu tuduhan bahwa negara tengah menutupi sebuah kasus masa lalu.

“Hilangnya dokumen tentang era-era yang kontroversial dalam sejarah ini tidak bisa diterima,” komentar Jon Trickett, seorang anggota parlemen dari Partai Buruh. "Rakyat Britania berhak tahu apa yang telah dilakukan pemerintah dengan mengatasnamakan, dan kehilangan ini hanya akan membesarkan tuduhan bahwa pemerintah sedang menutup-nutupi sesuatu.”

Pihak Amnesty Internasional turut mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait hilangnya bukti dokumen dari era konflik berdarah antara Inggris Irlandia Utara. “Theresa May harus memerintahkan pencarian seluruh berkas-berkas yang ‘hilang’ di semua instansi pemerintahan dan menaruhnya kembali ke tempat yang benar di Kew (lokasi Arsip Nasional Inggris),” kata Patrcik Corrigan, Direktur Amnesty Internasional Irlandia Utara.

"Korban pelanggaran hak asasi manusia di Irlandia Utara berhak atas pengungkapan sepenuhnya hal-hal yang terjadi pada mereka dan orang-orang yang mereka cintai di tangan negara." tambahnya lagi.

Lenyapnya dokumen-dokumen sejarah di Inggris ini bukan pertama kali terjadi. Pada 2015 pejabat Kantor Luar Negeri pernah memindahkan sejumlah kecil berkas terkait pembunuhan Georgi Markov pada 1978. Markov, jurnalis pembangkang asal Bulgaria, meninggal setelah peluru beracun melesak ke kakinya. Waktu itu ia sedang melintas di jembatan Waterloo, pusat kota London.

Pada 2013, Kantor Luar Negeri Inggris diketahui secara tidak sah menimbun lebih dari satu juta dokumen bersejarah yang seharusnya dirilis ke publik dan diserahkan ke Arsip Nasional Inggris. Selama ini mereka menyimpannya di sebuah kompleks berkeamanan tinggi di Buckinghamshire.

Hal ini terungkap setelah sekelompok lansia asal Kenya menginisiasi sebuah proses pengadilan. Mereka menuntut keadilan atas penyiksaan yang mereka alami selama pemberontakan Mau Mau pada 1950-an. Kementerian Luar Negeri terpaksa mengaku bahwa mereka telah menahan dokumen dari di era kolonial itu.

Masih banyak wartawan Britania yang menilai sejarah peradaban bangsanya sebagai suatu kisah yang agung. Jajak pendapat yang dilakukan YouGov menemukan bahwa 59 persen dari masyarakat Britania menganggap peradaban Kerajaan Inggris sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Dari pandangan yang cenderung positif ini, peristiwa-peristiwa sejarah yang kelam seperti kekejaman, genosida, dan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah nampaknya akan sulit diterima publik Britania Raya.

Penggelapan Sejarah?

Tak hanya Inggris yang berupaya menyembunyikan masa lalunya yang kelam. Cina punya problem yang sama terkait Revolusi Kebudayaan (1966-76) yang memakan jumlah korban yang tak sedikit. Selama sepuluh tahun itu, pembunuhan, pengekangan pendapat, penganiayaan, dan pembunuhan adalah pemandangan sehari-hari.

Guna melengkapi keberhasilan ini, noda dan genangan darah dari peristiwa kelam ini disingkirkan dari narasi sejarah yang akan dan sedang dipelajari oleh generasi muda Cina. Departemen Propaganda Pusat dan organ-organ terkait bertugas bahkan menyensor media untuk memastikan agar semua materi pendidikan telah sesuai dengan kehendak Partai Komunis Cina.

Dalam “China’s Cover-Up: When Communists Rewrite History” yang terbit di Foreign Affairs Orville Schell menunjukkan temuan Glenn Tiffert, sejarawan di University of Michigan, yang menyatakan bahwa 63 artikel yang terbit antara tahun 1956 dan 1958 telah raib dari dua arsip digital di China National Knowledge Infrastructure yang juga terhubung ke Tsinghua University dan masuk dalam database ilmu pengetahuan nasional.

Enam puluh tiga artikel yang berasal dari dua jurnal hukum berbahasa Cina tersebut sebelumnya telah lama tersedia di pengarsipan negara. Kini puluhan artikel itu tak lagi bisa diakses publik. Hanya beberapa institusi di luar negeri saja yang kebetulan mengkoleksi jurnal-jurnal hukum seperti itulah yang hingga kini masih menyisakan akses.

Pada 1990, astrofisikawan dan intelektual Cina Fang Lizhi pernah mengomentari kebijakan Cina atas catatan sejarahnya sendiri setelah peristiwa Pembantaian di Lapangan Tiananmen pada 1989.

“Kebijakan ini bertujuan memaksa seluruh masyarakat melupakan sejarahnya, dan terutama sejarah sejati Partai Komunis Cina itu sendiri... Dalam upaya untuk memaksa semua masyarakat untuk terus menerus lupa, kebijakan tersebut mensyaratkan bahwa setiap detail sejarah yang tidak sesuai dengan kepentingan Komunis Cina tidak boleh diungkapkan dalam pidato, buku, dokumen, atau media lainnya.” tutur Fang.

Fang Lizhi sendiri menyaksikan upaya pemerintahan Cina menghapus semua jejak pemikiran dan tindakan kritisnya yang sudah tertuang baik dalam arsip, buku hingga media elektronik. Suksesnya penyensoran yang dilakukan pemerintah juga menggerakkan tokoh HAM, sastrawan dan sekaligus kritikus di Cina bernama Liu Xiaobo yang pada 2004 mengatakan bahwa generasi pasca-pembantaian Tianamen tidak memiliki kesan mendalam tentang peristiwa dan para korban protes besar yang diringkus aparat secara brutal itu.

Indonesia pun tak luput dari urusan sensor-menyensor sejarah. Tak hanya orang yang hilang atau dihilangkan, dokumen pergantian kekuasaan seperti Supersemar pun kini tak jelas rimbanya. Dari banyak dokumen yang masih dirahasiakan, berkas-berkas terkait peristiwa 1965 adalah yang paling misterius.

Namun, dokumen pemerintah-pemerintah lain yang terlibat atau mengetahui pembantaian itu dari dekat masih tersimpan dan sebagian dapat diakses. Dokumen-dokumen pemerintah AS yang tahun lalu dirilis Arsip Keamanan Nasional pada Oktober 2017 lalu misalnya.

Ribuan lembar dokumen rahasia yang kini dilepas untuk publik tersebut mengungkapkan konten komunikasi antara diplomat AS dan rekan-rekan mereka di Departemen Luar Negeri AS, dan secara rinci mendokumentasikan tiap pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok militer, paramiliter, hingga kelompok keagamaan terhadap anggota Partai Komunis Indonesia, etnis Tionghoa, anggota serikat buruh, guru, aktivis dan seniman.

Menurut Human Rights Watch, dokumen-dokumen tersebut menggarisbawahi tentang perlunya pemerintah AS dan Indonesia untuk sepenuhnya mengungkap semua materi rahasia terkait peristiwa kelam tersebut.

Kebijakan Deklasifikasi

Paman Sam memang punya kebijakan deklasifikasi arsip yang merujuk pada Executive Order 13526. yang diterbitkan pada 5 Januari 2010 untuk menggantikan Executive Order 12958 di bawah periode pertama pemerintahan Obama. Menurut aturan ini, dokumen rahasia yang sudah ditandai dengan titel 44 akan secara otomatis dideklasifikasikan alias dirilis ke publik ketika sudah berusia 25 tahun.

Sedangkan yang tak memiliki titel 44 mendapat pengecualian karena berhubungan dengan dinas intelijen asing, rencana perang, serta berpotensi mengganggu kerja lembaga sandi negara.

Arsip rahasia yang dikecualikan ini baru akan dirilis setelah 50 tahun, namun bisa ditunda lagi hingga berusia 75 tahun jika masih mengandung sumber rahasia dari perorangan atau intelijen, desain senjata pemusnah massal, atau kasus-kasus luar biasa yang mendapat penangguhan dari kepala dinas terkait untuk dirilis pada periode 75 tahun. Semua arsip rahasia yang dibuka baik pada periode 25, 50 dan 75 tahun wajib dirilis setiap tanggal 31 Desember.

Di Inggris, proses deklasifikasi arsip rahasia ditetapkan per 30 tahun sejak dokumen tersebut dibuat atau terjadi. Namun tetap terdapat celah sehingga dokumen rahasia tetap ditutup rapat tanpa batas waktu karena tunduk pada Undang-Undang Catatan Publik 1958. Para pejabat bisa menekan agar dokumen rahasia tersebut tetap bisa dirilis jika mendapat persetujuan dari menteri kehakiman.

Adapun Kementerian Luar Negeri Cina merilis dokumen-dokumen penting secara berkala. Seluruh perjanjian yang dibikin dengan negara-negara asing (kecuali yang bersifat militer) disimpan oleh Arsip Kementerian Luar Negeri, bersama lembaga-lembaga turunannya seperti China Institute of International Studies, Chinese People's World Affairs Press, Beijing Service Bureau for Diplomatic Missions, dan Bureau of Administration for the Diaoyutai State Guest House.

Menurut keterangan buletin Cold War International History Project yang diterbitkan Woodrow Wilson International Center for Scholars pada 2008, Cina telah merilis 10 ribu berkas dokumen termasuk surat-surat perintah yang ditandatangani Mao Zedong dan Zhou Enlai, serta "telegram, surat, dan laporan yang dikirim dari kedubes Republik Rakyat Cina di seluruh dunia." Seperti halnya Inggris dan AS, deklasifikasi bersifat selektif.

Sementara di Indonesia, belum ditemukan aturan tentang deklasifikasi terkiat arsip rahasia negara dengan jangka waktu tertentu. Pengarsipan nasional di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu dinamis dan tertutup sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.

Arsip dinamis sebagai salah satu sumber informasi publik adalah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sedangkan arsip tertutup dijaga kerahasiaannya karena alasan dapat menghambat proses penegakan hukum, membahayakan pertahanan, keamanan dan kekayaan negara, dan seterusnya.

Ada banyak cara negara membatasi akses warganegara terhadap informasi publik, entah lewat aturan yang tumpang tindih maupun dengan cara-cara kasar seperti penghancuran arsip. Namun lagi-lagi, salah satu ukuran negara demokratis adalah ketersediaan akses warganegara atas informasi publik yang dijamin dengan undang-undang.

Dengan undang-undang itu, serta kesadaran warga atas hak informasi, tindakan-tindakan pemusnahan arsip oleh negara bisa dipertanyakan dan digugat. Namun bagaimana jika dua-duanya tidak ada?

Penulis: Tony Firman

Editor: Windu Jusuf