tirto.id - Pada tahun 2000, sekelompok elite warga Eropa mendiskusikan tentang pembangunan sebuah museum sebagai simbol persatuan kebudayaan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Perwakilan Yunani menyebut bahwa museum selayaknya disusun atas artefak-artefak di era klasik, bukan Abad Pertengahan. Musababnya, di saat itulah demokrasi yang digaungkan Yunani lahir. Namun, perwakilan lain menolak. Menurut mereka, Kekaisaran Charlemagne dan huruf Latin yang muncul pada abad ke-9 lebih layak jadi patokan awal museum, karena dianggap lebih sukses menyatukan Eropa dibanding Peradaban Yunani.

Perwakilan Italia tidak mau kalah. Menurut mereka, museum sudah sepatutnya memamerkan peninggalan Romawi sebagai titik awal. Sayangnya, lagi-lagi usulan ditolak. Peradaban Romawi dinilai barbar. Jikapun harus, yang sepatutnya jadi patokan adalah peradaban Romawi Suci (Holy Roman Empire), bukan Romawi Kuno.

Sebagaimana dikisahkan Michael Z. Wise untuk The New York Times, seorang perwakilan Inggris yang tak mau ambil pusing di titik awal mana museum harus memamerkan kebudayaan Eropa, menegaskan bahwa museum wajib menjadikan tas milik Margaret Thatcher sebagai benda koleksi. Alasannya, ia menilai bahwa tas itu jadi simbol oposisi Thatcher yang marah bahwa pajak yang ditarik Inggris dari rakyatnya diberikan juga pada Uni Eropa.

Anthony Grafton, profesor sejarah pada Princeton University, menegaskan: “Eropa adalah gagasan yang selalu berubah-ubah setiap zaman.” Sebab itu, Uni Eropa, organisasi politik dan ekonomi antar-pemerintah yang beranggotakan 27 negara Eropa, acap kali dipertanyakan keberadaannya, bahkan oleh warganya sendiri.

Hal tersebut makin tampak ketika saat ini wabah Covid-19 tengah mendunia.

Sebagaimana dilaporkan The Guardian, Italia adalah negara terparah yang terpapar Covid-19 tak hanya di Eropa, tapi juga di seluruh dunia. Ironis, Uni Eropa, yang diwakili Jerman dan Perancis, enggan memberikan bantuan berarti, bahkan membatasi impor peralatan medis. Di lain sisi, Cina setuju untuk mengirimkan 1.000 ventilator, 2 juta masker, 20.000 pakaian pelindung untuk petugas medis, dan 50.000 swab corona.

Tercatat baru Rusia, negara Eropa yang mengikuti langkah Cina untuk menolong Italia, sebagaimana diwartakan Reuters. Melalui pasukan militernya, Rusia menerbangkan 15 pesawat yang selain berisi obat-obatan dan perlengkapan medis juga 180 dokter dan perawat. Rusia bahkan melabeli bantuannya dengan kalimat menggugah: “Dari Rusia dengan Cinta.”

Duta Besar Italia untuk Uni Eropa, Maurizio Massari, mengatakan bahwa “Italia telah meminta Uni Eropa untuk memberikan bantuan peralatan medis. Sayangnya, tidak ada satu pun negara Uni Eropa yang merespons permintaan darurat Italia.”

“Kenyataan ini adalah tanda bahaya bagi solidaritas Eropa,” tegas Massari.

Uni Eropa: Gagasan yang Telah Usang?

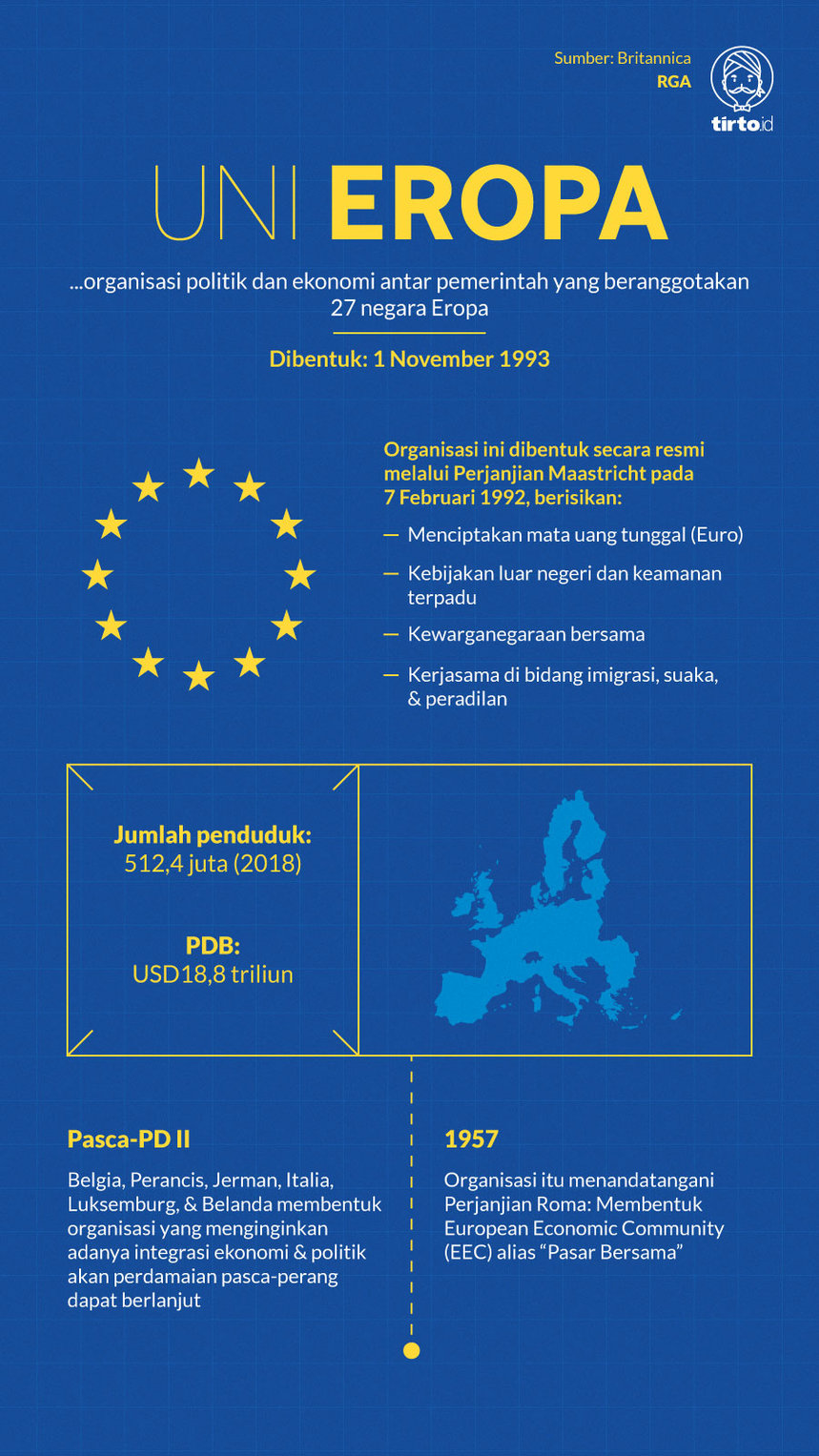

Uni Eropa merupakan organisasi politik antar-pemerintah yang efektif lahir sejak 1 November 1993 melalui Traktat Maastricht. Melalui perjanjian tersebut, negara-negara Eropa yang setuju bersatu menghendaki para anggotanya melakukan integrasi politik dan ekonomi. Hal itu nantinya dijabarkan melalui penciptaan mata uang tunggal, kebijakan luar negeri dan keamanan terpadu, kewarganegaraan bersama, kerjasama di bidang imigrasi, suaka, serta urusan peradilan.

Kehendak negara-negara Eropa bersatu dalam Uni Eropa dilakukan terutama karena mereka merasa lelah dengan perang. Uni Eropa memang baru berusia sekitar 27 tahun. Namun, gagasannya telah bergabung beratus tahun lalu. Victor Hugo, penulis Les Miserables, misalnya, pada 21 Agustus 1849, mengatakan bahwa “suatu hari nanti akan tiba masa di mana perang antara Paris dan London, Petersburg dan Berlin, Wina dan Turin terasa absurd dan tidak mungkin terjadi.”

“Hari itu," lanjut Hugo, “kamu orang-orang Perancis, kamu Rusia, kamu Italia, kamu Inggris, kamu Jerman, dan kalian semua, negara-negara di Eropa, tanpa kehilangan kualitas dan kejayaan sebagai sebuah bangsa, akan menyatu dalam persaudaraan Eropa. Hari itu, medan perang di Eropa akan berubah menjadi pasar terbuka yang menukarkan barang dan gagasan.”

Lebih jauh, Brendan Simms, dalam Europe: The Struggle for Supremacy, from 1453 to the Present (2013) menarik cikal bakal pembentukan Uni Eropa hingga Abad Pertengahan. Menurutnya, wilayah di mana Uni Eropa berada telah tunduk pada kesatuan wilayah, yakni Katolik Roma, dengan Sri Paus sebagai penguasa de facto. Kala itu, “penduduk di wilayah Tengah dan Barat Eropa mendaku satu identitas, Hukum Romawi dan Latin diajarkan.”

Sebagaimana masa kini, struktur kekuasaan di Eropa pada Abad Pertengahan berjenjang. Paling bawah ditempati kaum petani atau rakyat jelata yang memberikan iuran para tuannya. Sementara itu, kaum feodal dimediasi majelis-majelis perwakilan di wilayahnya masing-masing, seperti Parlemen Inggris, Skotlandia, Perancis, dan lainnya.

Di puncak piramida terdapat aristokrasi. Namun, aristokrat tidak memiliki kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut, atau lebih layak disebut kekuasaan suci, jatuh pada Gereja Katolik Roma.

Meski terasa dipersatukan gereja, jenjang kekuasaan itu membuat Eropa seperti benua yang sangat terfragmentasi. Pada Abad Pertengahan, konflik sering terjadi di benua ini dengan melibatkan antara kaisar dan Paus, raja utama dan penguasa kota, serta petani dan tuan tanah.

Eropa yang bersatu jelas bukan wacana baru. Matthew Yglesias, dalam pemaparannya di Vox, menyebut bahwa “satu Eropa” dapat dilihat dari Kekaisaran Romawi (117 Masehi) yang diyakininya sebagai cikal bakal berbagai bahasa dan lembaga di seluruh penjuru Eropa, Kekaisaran Charlemagne (768 Masehi), Kekaisaran Romawi Suci (800 Masehi), Kekaisaran Charles V (1519 Masehi), hingga Eropa di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte.

Kekuasan-kekuasaan yang “menyatukan Eropa” tersebut tidak ada yang berlangsung lama. Selepas Kekaisaran Romawi jatuh, misalnya, di akhir abad ke-15 lahir kerajaan-kerajaan kecil, seperti Kerajaan Ostrogothic yang menggenggam wilayah Italia kini, dan kerajaan-kerajaan kecil yang wilayahnya kemudian diwarisi Norwegia, Swedia, dan Finlandia modern.

Lalu, setelah berakhirnya kekuasaan Charlemagne, Eropa terpecah menjadi tiga bagian melalui Traktat Verdun. Di bagian Barat wilayahnya kini adalah Jerman modern, sementara di sebelah Timur ada Perancis. Di antara keduanya, kerajaan yang berpusat di Alsace dan Lorraine mencuat.

Simms, masih dalam bukunya, menjelaskan bahwa salah satu titik munculnya keinginan satu Eropa di zaman modern lantaran lahirnya Uni Soviet pasca-Perang Dunia II, yang menjadi penguasa dunia selain Amerika Serikat.

“Setelah Uni Soviet jadi kekuatan baru, orang Eropa Barat kembali ke pertanyaan tentang bagaimana membuat suara kolektif mereka terdengar di dunia, atau setidaknya di benua mereka sendiri,” tulis Simms.

Kemudian, European Coal and Steel Community, organisasi yang dibentuk oleh Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg, dan Belanda, menegaskan bahwa adanya integrasi ekonomi dan politik di benua Eropa akan membuat perdamaian pasca perang dapat terus berlanjut. Pada 1957, negara-negara itu menandatangani Traktat Roma untuk membentuk European Economic Community (EEC) alias “Pasar Bersama”.

Memasuki tahun 1974, Dewan Eropa lahir. Tugas utamanya tentu saja: mewujudkan Uni Eropa.

Lubang Menganga Uni Eropa

Jika melihat peta dunia, terdapat 44 negara yang berada di wilayah benua Eropa. Sementara di Uni Eropa, hanya terdapat 27 negara dan mayoritas berada di wilayah barat benua tersebut. Ada lima negara yang menunggu menjadi anggota Uni Eropa: Turki (mendaftar pada 14 April 1987), Makedonia Utara (22 Maret 2004), Montenegro (2008), Albania (2009) dan Serbia (2009).

Alasan utama mengapa Uni Eropa tidak mencakup semua negara di benua Eropa terkait aspek politis dan ekonomi. Untuk kasus Turki, jelas Simms masih dalam bukunya, lebih dikarenakan Eropa selalu bertentangan dengan Islam sejak Abad Pertengahan. Jamak diketahui bahwa Turki adalah pewaris Otoman, kekuatan Muslim yang acap kali berseteru dengan Eropa.

Sementara pada kasus Albania, Serbia, dan negara lainnya, sebagaimana dilaporkan BBC, masalah kemiskinan dan imigrasi adalah faktor utama. “Ekspansi [Uni Eropa] akan menimbulkan beban ekonomi baru, membuat pengambilan keputusan lebih sulit dan membuka puntu bagi imigran dari negara-negara bekas komunis untuk masuk ke negara-negara Uni Eropa yang kaya,” tulis BBC.

Karena alasan politis dan ekonomis pula sesungguhnya negara-negara Eropa non-Uni Eropa dan negara-negara Uni Eropa saling bekerjasama untuk kepentingannya masing-masing. Dalam paparan Yglesias di Vox, ada banyak organisasi atau kesepakatan atau zona di bawah Uni Eropa, misalnya The Council of Europe, Eurozone, Schengen, dan European Economic Area.

Turki memang bukan anggota Uni Eropa, tetapi ia adalah bagian Council of Europe dan karenanya terdapat aturan-aturan yang dibuat Uni Eropa melekat pada Turki. Misalnya Uni Eropa sering mengekang kebijakan Turki soal pencari suaka. Sebelum Britain Exit (Brexit), Inggris adalah anggota Uni Eropa, tetapi ia tidak termasuk Eurozone karena menilai poundsterling jauh lebih berharga dibanding mata uang lain. Swiss adalah bagian Schengen, tetapi ia bukan anggota Uni Eropa karena memilih menjadi negara netral.

Sebagai lembaga, Uni Eropa terbilang rapuh. Salah satu alasannya, kekuasaan terbesar tidak berada di tangan Uni Eropa, tetapi pada pemerintahan negara-negara anggotanya. Masalahnya, ketika suatu negara bergabung dengan Uni Eropa, ia wajib menyerahkan sebagian pajak yang diperoleh untuk Uni Eropa.

Sebagaimana diwartakan The New York Times, negara-negara kaya Uni Eropa seperti Jerman, Finlandia, dan Austria, acapkali menggerutu kekayaannya harus dipakai untuk ikut membiayai Yunani, Portugal, dan Spanyol yang tengah berada pada krisis ekonomi.

Lalu, sebagai lembaga demokratis, negara-negara kecil anggota Uni Eropa memiliki representasi di Parlemen Uni Eropa yang berlebihan. Hal tersebut lagi-lagi membuat negara-negara besar merasa kecolongan.

Terdapat ketimpangan ekonomi pada tubuh negara-negara Uni Eropa. Lihatlah Denmark, misalnya, produk domestik bruto (PDB) per kapita mereka tercatat di angka $66.196. Lalu Austria dengan $56.259, Finlandia dengan $54.869, dan Jerman dengan $53.276.

Bandingkan dengan anggota Uni Eropa lain, seperti Yunani yang nilai PDB perkapitanya-nya hanya berada di angka $22.077 atau Kroasia yang memiliki PDB per kapita sebesar $15.533 atau Bulgaria di angka $9.811

Ketimpangan ekonomi membuat Uni Eropa goyah. Yunani, pada 2011, memutuskan tidak menggunakan Euro sebagai mata uangnya. Musababnya, selepas diterpa krisis ekonomi Yunani sukar mengatur kebijakan fiskal-nya dengan menggunakan Euro. Akibatnya, situasi ekonomi Yunani pun hancur di awal 2010-an.

Ketimpangan ekonomi pula yang jadi salah satu alasan Inggris meninggalkan Uni Eropa. Sebelum Uni Eropa terbentuk, Inggris hanya kedatangan 100.000 imigran setiap tahunnya. Namun, dalam rentang 1993 hingga 2014, populasi Inggris meningkat dua kali lipat, dari 3,8 juta jiwa menjadi 8,3 juta jiwa.

Dengan menjadi anggota Uni Eropa, gerbang Inggris otomatis lebih terbuka. Pada 2004, sebagai contoh, beberapa negara eks-Soviet masuk Uni Eropa selepas krisis ekonomi 2008. Hal itu berimbas pada banyaknya warga dari negara-negara eks-Soviet tersebut dan negara yang terhantam krisis 2008 masuk ke Inggris untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Ekonomi Inggris pun terancam.

Dan kini, dengan kemunculan wabah Covid-19, keretakan Uni Eropa kian parah.

Editor: Eddward S Kennedy