tirto.id - Minggu malam. Sebuah kamar 4x5 di lantai dua. Udara lembab, angin masuk bersama tempias dari saluran udara di atas jendela. Seorang pria berumur 30 tahun berbaring di atas kasur dan menonton film High Fidelity. Ia mungkin bernama Arman atau Wibisono, tapi anggap saja namanya Arman. Suara Arman mengiringi perkataan Rob Gordon seperti denging mengiringi nyamuk: “Apakah saya mendengarkan musik pop karena saya mengenaskan, atau saya jadi mengenaskan justru karena mendengarkan musik pop?”

Sebuah pesan WhatsApp masuk ke ponsel tokoh kita. Dari seorang mantan pacar. Ia minta tolong dicarikan sebuah puisi Perancis akhir abad ke-19 untuk tugas kuliahnya. Dia ingat puisi itu mengandung kata-kata “kenangan” dan “musim gugur”, tapi tidak judulnya. Arman berhenti menonton dan melompat ke rak dan membongkar buku-buku di dalamnya seperti orang menciduk air dari bak.

Dua puluh menit kemudian, Arman mengirimkan dua baris pertama “Mélancholia II” karya Paul Verlaine: “Kenangan, kenangan, apa yang kau inginkan dariku?/Murai melintasi udara tembus pandang karena musim gugur.” Saat mengetik kelanjutannya, tokoh kita mendapat pesan balasan berupa sebuah emoticon dan pemberitahuan bahwa teks yang dicari sudah ketemu lima belas menit yang lalu.

Perkara lain: Arman hendak pindah rumah. Tapi, jumlah bukunya yang mencapai 10 ribu eksemplar membikinnya ketakutan. Dia tahu dia harus mengepak buku-buku tersebut, lalu membayar jasa kargo yang mahal atau mengangkutnya sendiri ke tempat baru. Tenaga, uang, dan waktu yang terpakai tentu tak sedikit. Belum lagi risiko buku rusak atau hilang di perjalanan. Arman ingat sebuah kisah pahit yang pernah dibacanya: seorang aficionado atau pecinta buku bernama Aldo Zirsov mengirimkan ribuan buku dari Amerika Serikat ke Indonesia, tetapi tidak semuanya sampai ke alamat yang dia inginkan. Lebih dari seribu eksemplar dicuri di pelabuhan, lalu beredar di toko-toko buku bekas di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Seandainya koleksi buku Arman berformat digital, soal pertama takkan menjadikan dia seorang pembenci diri dan soal kedua nyaris muskil menerbitkan kehilangan yang menyakitkan sebagaimana dialami Aldo Zirsov. Detail atau informasi tertentu bisa diperoleh dari sebuah buku elektronik hanya dalam hitungan detik. Pengiriman pun dapat dilakukan secara instan dan cuma-cuma. Arman bisa menggandakan buku elektronik sebanyak apa pun, menaruhnya di pelbagai jenis tempat penyimpanan dan gawai, menikmati versi audio—yang kini banyak melengkapi buku elektronik, serta mengatur tampilan sesuai selera. Gawai pembaca buku elektronik (e-reader) juga lazim dilengkapi kamus. Pada 2015, Amazon mengumumkan 85 persen pengguna Kindle membaca sambil menggunakan fitur tersebut.

Tidak Melulu Emosional

Urusan-urusan seputar buku elektronik dapat dijalankan dengan sangkil, mangkus, mudah, dan aman. Harga buku elektronik pun berkali-kali lipat lebih murah dibandingkan buku cetak. Namun, itu tak berarti buku cetak ditinggalkan begitu saja seperti sandal putus. Ray Bradbury, seorang novelis Amerika Serikat, misalnya, menyebut buku elektronik “bukan buku” dalam wawancaranya dengan Paris Review. “Buku harus beraroma,” katanya. “Jika buku itu baru, baunya sedap sekali. Jika buku itu sudah tua, aromanya malah lebih sedap lagi, seperti Mesir Kuno.” Bagi Bradbury, buku—berbeda dari 'mesin'—bahkan istimewa dalam hal cara orang memegangnya. “Kau menggenggam buku dengan kedua tanganmu dan berdoa kepadanya,” ujar penerima National Medal of Arts dan penghargaan khusus Hadiah Pulitzer itu.

Banyak orang menertawakan pandangan demikian. Mereka menyebutnya sentimental dan tidak realistik. Dalam survei yang diselenggarakan situs Lifehacker, seorang pengguna internet mengatakan aroma buku sebetulnya cuma bau tungau debu dan bangkai kutu. Seorang yang lain mengeluh bahwa buku-buku cetak berukuran besar membuat dia mesti menjulurkan leher untuk membacanya. Bagi mereka, sudah sepatutnya buku cetak digantikan oleh buku elektronik.

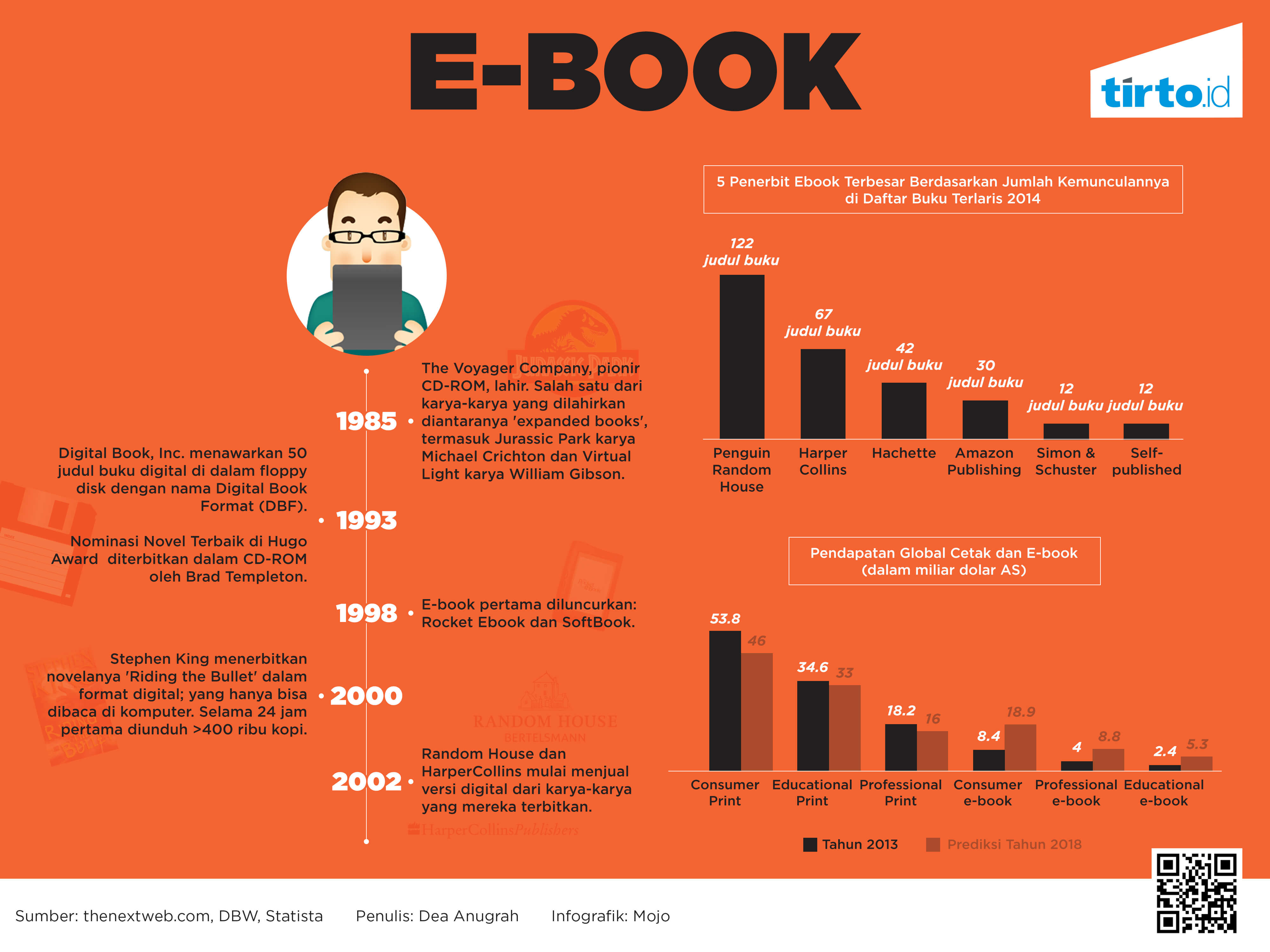

Alasan para pembela buku cetak sebetulnya tidak melulu emosional. Tim Waterstone, pendiri jaringan toko buku terbesar ketiga di dunia, Waterstones, mengatakan kepada Daily Telegraph: “Saya pikir orang-orang mendengar dan membaca sampah tentang kedahsyatan revolusi buku elektronik lebih banyak daripada apa pun.” Ia mengakui bahwa buku elektronik memang berhasil menciptakan pasar, tapi baginya hal itu tak serta-merta mengancam keberadaan buku cetak. Pendapat Waterstone disokong data. Hingga empat bulan sebelum tutup buku periode 2013, penjualan buku elektronik di Amerika Serikat mengalami penurunan sebesar 5 persen sementara penjualan buku cetak bersampul tebal (hardcover) meningkat 11,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada akhir tahun yang sama, Penguin Randomhouse Inggris melaporkan bahwa mereka menjual buku elektronik 1,06 juta kopi lebih sedikit ketimbang selama 2012.

Ibarat bola karet, penjualan buku elektronik di Inggris memantul pada 2014 dan segera turun kembali. Secara kolektif, lima penerbit terbesar Inggris (Penguin Randomhouse, Hachette, Harper Collins, Pan Macmillan, dan Simon and Schuster) mengalami penurunan penjualan sebesar 2,4 persen pada 2015.

Orang kerap berasumsi bahwa generasi milenial lebih menyukai format digital ketimbang fisik. Dalam soal buku, anggapan itu tidak benar. Ingenta (dulu bernama Publishing Technology) merilis hasil survei atas 2 ribu orang berusia 18-34 tahun di Amerika Serikat dan Inggris. Sebesar 71 persen atau sekitar 3 dari 4 orang responden mengaku membaca sedikitnya satu buku cetak dan hanya 37 persen yang mengaku membaca buku elektronik sepanjang 2014.

Ingenta juga melaporkan bahwa jenis buku yang paling laris di Amerika Serikat pada 2014 adalah non-fiksi dewasa cetak dengan penguasaan 42 persen dari pasar, sementara kategori yang sama dalam bentuk elektronik hanya kebagian 8 persen. Perbedaan besar itu menengarai bahwa buku-buku non-fiksi, yang oleh awam dinilai lebih sulit dicerna ketimbang fiksi, lebih nyaman dibaca dalam bentuk cetak. Perkara kenyamanan itu juga dapat diasumsikan dari data keluaran Kobo, salah satu dari lima perusahaan buku elektronik terbesar di dunia: 6 dari 10 buku elektronik yang dibeli dari mereka tidak dibaca sama sekali.

Pendekatan Baru

Para pengembang teknologi buku digital tak buru-buru melempar handuk. Upaya-upaya buat meningkatkan mutu pengalaman membaca dalam format itu terus dikerjakan. Salah satu hasilnya adalah aplikasi Dictator Reading. Perangkat lunak itu menyajikan Rapid Serial Visual Presentation, yaitu penyampaian potongan-potongan teks secara berurutan dengan kecepatan seturut kehendak pengguna. Pendekatan itu mencegah pengguna membaca baris yang sama berulang-ulang dan menjaga fokus, membuat membaca jadi lebih cepat dan mudah.

Terlepas dari perbaikan-perbaikan tersebut dan seolah kebal dari pertumbuhan ajek pasar buku nasional (6 persen dalam rentang 2007-2012), buku elektronik memperoleh pangsa pasar yang sangat kecil di Indonesia. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menyebut jumlahnya hanya 2 persen, jauh di bawah Amerika Serikat (35 persen), Inggris (29 persen), dan Spanyol (15 persen). Di Brazil, negara yang sepadan dengan Indonesia dalam banyak hal, buku elektronik kebagian pangsa sebesar 3,5 persen.

Dipadukan dengan indeks Gini kedua negara pada 2010 (Indonesia 35,6 dan Brazil 52,7), data tersebut dapat disarikan menjadi sebuah hipotesis: buku elektronik lebih laku di Brazil ketimbang di Indonesia sekalipun jumlah anggota kelas menengah, atau kelas pecinta gawai, Indonesia jauh lebih banyak.

Buku elektronik datang untuk menetap. Secara global grafik penjualan memang tak lagi melulu naik. Namun, alih-alih membuat para pebisnisnya khawatir, kenyataan itu justru disambut baik karena menandakan normalitas. Bacaan digital tidak lagi dibeli hanya karena orang-orang merasa penasaran, melainkan butuh. Stephen Lotinga, ketua Asosiasi Penerbit Inggris, mengatakan: “Buku elektronik sebetulnya tidak menghabisi buku cetak, melainkan melengkapi.” Demikian pula kelak bila bentuk-bentuk yang lebih baru muncul. Menurut Lotinga, “penjualan buku-buku elektronik melambat secara alamiah seiring tumbuhnya keinginan para pembaca untuk menikmati buku dengan cara yang beragam.”

Sementara itu di Indonesia, porsi terbesar dari keseluruhan pasar buku, yaitu 37,8 persen, dimiliki oleh Grup Kompas Gramedia (KG) dengan produk utama—untuk tidak mengatakan satu-satunya—berupa buku-buku cetak. Pembagian pangsa yang merata jelas sukar dicapai apabila fokus tak digeser ke bentuk-bentuk non fisik, sebab KG memiliki anak-anak perusahaan yang berkuasa mulai dari hulu sampai hilir industri buku cetak Indonesia, mulai dari pabrik kertas PT Graha Cemerlang Paper Utama hingga jaringan toko buku Gramedia.

Mengingat kecepatan perkembangan teknologi komputer, cara-cara baru dalam menyajikan dan menikmati bacaan kemungkinan besar akan muncul dan berlipat ganda dalam tempo singkat. Sejak diluncurkan pada Oktober 2014, bahasa pemrograman web HTML5, misalnya, kerap dimanfaatkan untuk menyajikan karya-karya jurnalistik dalam pelbagai bentuk yang menarik, termasuk video game dan animasi interaktif.

Selama tidak didesak oleh pendekatan-pendekatan baru yang signifikan oleh pihak-pihak di luar KG, industri buku Indonesia akan terus meluncur dengan satu layar utama. Beban akan menumpuk, dan arah yang dituju jelas bergantung pada layar tersebut. Berbagi pasar dengan pendekatan baru atau tidak, berdampingan atau sendirian, monopoli jalan terus atau industri yang sehat, itulah soalnya di sini.

Penulis: Dea Anugrah

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti