tirto.id - Internet mengubah kebiasaan baca manusia pada abad ke-21. Jumlah pembaca buku menyusut, sebab pengetahuan sudah tersedia di internet. Demikian pendapat, bahkan hasil penelitian, yang kerap tampil di media. Ini belum mencakup perkiraan yang menyatakan pembaca buku fisikal akan beralih ke medium digital atau ebook.

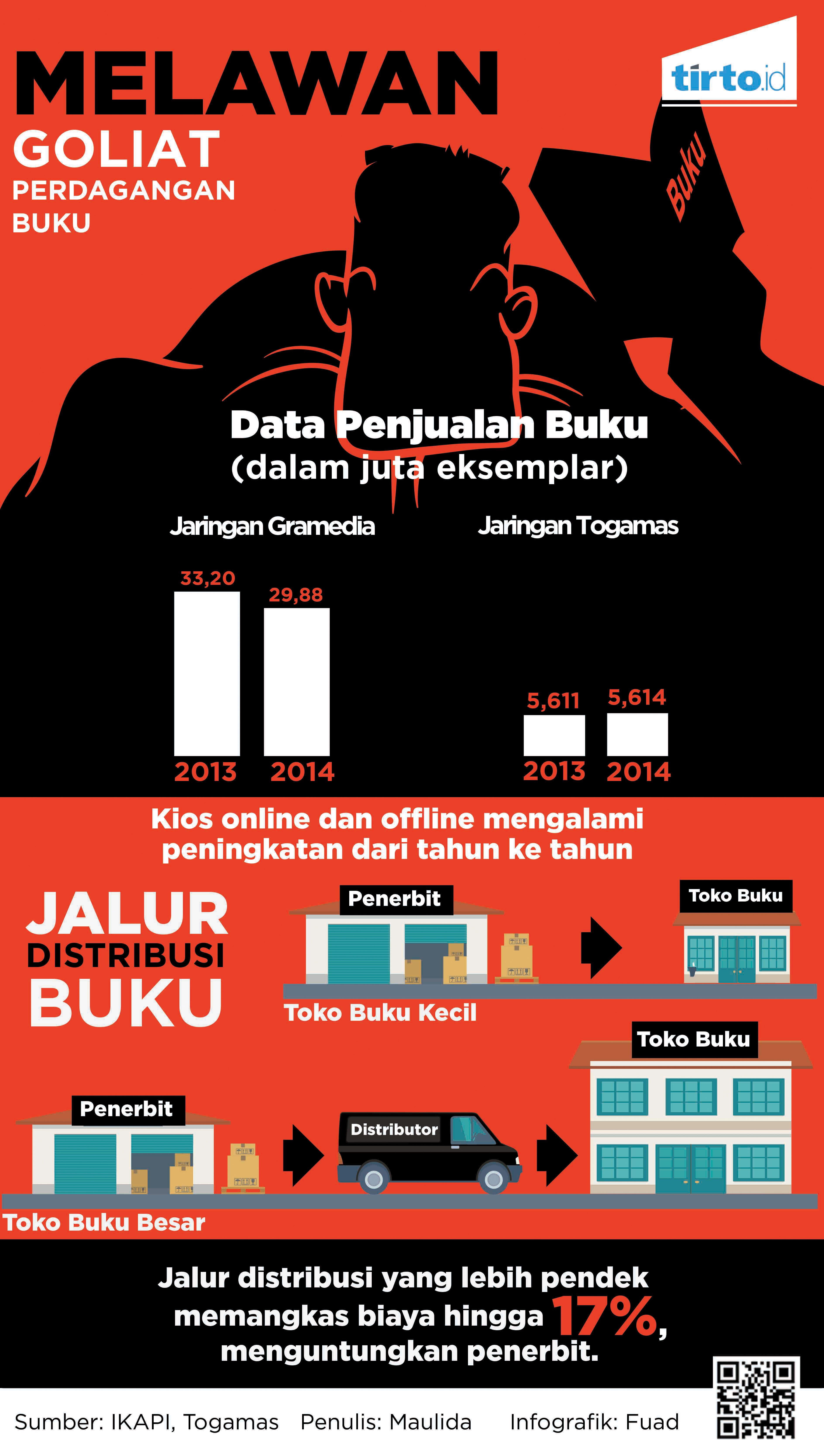

Siaran IKAPI pada Juli tahun lalu memperlihatkan kecenderungan itu terjadi di Indonesia. Laporan toko Gramedia yang disampaikan pada ikatan penerbit itu menunjukkan tren menurunnya penjualan buku dari 2012 sampai 2014. Menurut data tersebut, penjualan dari 2012 ke 2013 berkurang sebanyak 1 persen. Akan tetapi, penurunan dari 2013 ke 2014 jumlahnya cukup besar. Buku yang terjual susut jumlahnya sebanyak 10 persen.

Menurut IKAPI, meski data itu hanya dari jaringan toko buku Gramedia, tetapi “biasanya di toko buku lain tidak akan jauh berbeda, atau malah lebih buruk.”

Benarkah data penjualan jaringan toko buku terbesar se-Indonesia itu bisa dianggap mewakili fakta pasar buku Indonesia secara keseluruhan?

Tertolong Jalur Alternatif

Krisis penjualan buku yang ditunjukkan data IKAPI di atas tak terjadi pada Mizan, grup penerbit kedua terbesar di Indonesia setelah Kelompok Kompas Gramedia (KKG). “Tiap tahun pertumbuhan Mizan meningkat. Dari tahun 2012-2015 tumbuh rata-rata 10 persen dan paling tinggi pertumbuhan di tahun 2014,” kata Dita Sekar Cempaka, yang bertanggung jawab pada bagian pemasaran digital dan humas Mizan.

Selain menjual produk-produknya lewat toko buku konvensional seperti Gramedia, Gunung Agung, Toga Mas, Mizan juga mendistribusikan bukunya melalui banyak saluran alternatif seperti toko buku online. “Sudah ada sekitar 30 toko buku online yang bekerjasama dengan Mizan. Selain itu di beberapa tempat kami juga membuka beberapa Mizan Book Corner dan kerja sama dengan Carrefour untuk mendisplay buku-buku kami.”

Dita mengakui, penjualan secara konvensional di toko seperti Gramedia mengalami turun naik, sedangkan buku yang terserap di pasar melalui jalur-jalur alternatif tadi mengalami kenaikan.

Tak hanya Mizan, penjualan buku penerbit Marjin Kiri, penerbit kecil yang banyak menerbitkan buku analisis sosial-politik kajian kiri, juga meningkat. Pada 2014, buku terbitan Marjin Kiri terjual sebanyak 8.794 eksemplar, dan naik menjadi 10.877 eksemplar pada tahun lalu.

“Penjualannya hingga April pada tahun ini bahkan sudah mencapai 4.960 buku,” kata Ronny Agustinus, direktur penerbit yang dua kali diundang Frankfurt Book Fair itu.

Angkanya barangkali tampak sepele jika dibandingkan penerbit raksasa seperti Gramedia dan Mizan yang satu judul bukunya saja rata-rata dicetak minimal 3.000 eksemplar. Tapi bagi Marjin Kiri, angka itu sudah sangat bagus, melewati target. Sebab, satu judul buku Marjin Kiri biasanya hanya dicetak sebanyak seribu.

Jumlah cetak buku ini memang perkara dilematis bagi penerbit kecil. Supaya biaya cetak dan keuntungan yang didapat bisa optimal, seharusnya Marjin Kiri mencetak minimal 3.000. Masalahnya, tidak mudah menjual buku-bukunya karena ceruk pasar relatif sempit. Menjual buku berjudul Mencari Marxisme bagaimanapun tak semudah memasarkan Mencari Kunci Rezeki yang Hilang.

Selain soal oplah, penerbit kecil juga terbebani jika masih ingin bukunya dijual di toko besar seperti Gramedia. Ditambah ongkos distribusi, menurut pengakuan Ronny, biayanya menghabiskan 52 persen harga buku. Jika ditambah pajak, angka itu membengkak lagi menjadi 62 persen. Distributor, dari keseluruhan angka itu, mengambil keuntungan sekitar 10 persen. Sisanya untuk toko buku.

Tapi untuk benar-benar terlepas dari jaringan toko buku besar, Marjin Kiri juga belum sanggup. “Bagaimanapun, jangkauan mereka luas. Pencatatan laporan penjualan juga paling rapi.” Jadi, ada terbitannya yang diutamakan untuk didistribusikan di toko besar, misalnya Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda karya Ernst H. Gombrich. Ada pula terbitan yang didistribusikan langsung ditambah beberapa reseller untuk buku yang segmen pembacanya lebih sempit seperti Mencari Marxisme karya Martin Suryajaya.

Dengan distribusi di toko buku besar, buku punya kans terserap pasar lebih banyak, tetapi keuntungan yang didapat penerbit maksimal hanya 12 persen harga buku. Kecilnya keuntungan itu membuat Marjin Kiri kesulitan mengakumulasi modal, sehingga jumlah terbitannya tak bisa lekas berkembang. Lain halnya jika buku itu dijual oleh toko buku alternatif yang bisa menyisakan keuntungan lebih besar.

Tapi persoalannya itu tadi: bagaimanapun, penerbitnya masih perlu distribusi yang mencapai daerah jauh seperti Papua, dengan cara konvensional (bukan online). Itulah sebabnya Ronny tak bisa mengikuti beberapa penerbit lain yang sama sekali memutus hubungan dengan toko buku besar. Kecuali, jika di daerah-daerah terpencil sudah terbangun kios-kios penjual buku alternatif.

Pasar Buku Alternatif Harus Ditumbuhkan

Salah satu contoh penjual buku yang jadi alternatif pasar buku—juga kerap menjual buku-buku seperti terbitan Marjin Kiri—adalah kios Cak Tarno di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Tarno mulai mengenal dunia buku sejak 1997 saat bekerja di Yusuf Agency. Pada 1999, Cak Tarno membuka lapak sendiri, berjualan buku-buku bekas dan bajakan.

Setelah berkenalan dengan seorang distributor buku sosial humaniora pada 2002, Tarno berhenti berjualan buku bajakan. Ia juga memutuskan untuk mengkhususkan kiosnya menjual buku-buku filsafat, budaya, serta cultural studies sampai sekarang.

Selain masa-masa penggusuran kiosnya di daerah Stasiun UI sampai kepindahan ke dalam kampus pada pertengahan 2015, menurut Cak Tarno, penjualan buku di kiosnya sangat baik, tak ada kelesuan. “Konsumenku semakin bertambah, Mbak. Khususnya [karena] yang pernah kuliah di UI dan balik ke daerah lagi dan mengajar, selalu merekomendasikan [untuk] membeli buku di Cak Tarno. Mungkin itu pentingnya jaringan,” kata Tarno.

Kios buku seperti milik Cak Tarno juga kerap didatangi pembeli karena ia tak sekadar menjual buku. Jangan bayangkan ritual seperti di toko buku besar di mana pembeli kerap hanya berhasil menemukan lokasi buku judul lewat pencarian elektronik, karena pelayan toko tak akrab dengan judul-judul buku yang dijualnya.

Tak hanya langsung bertanya di mana letak buku tertentu diletakkan, calon pembeli bahkan bisa meminta pendapat buku apa yang cocok untuk referensi tugas kuliahnya. Sebab, Cak Tarno terbiasa membaca buku. Sejak dulu, kios Tarno kerap dijadikan tempat diskusi tema-tema kebudayaan dan filsafat. Ia bangga bahwa pelanggannya kerap mempromosikan tokonya.

“Kalau datang ke UI nggak mampir ke Kios Cak Tarno terkesan belum afdol, itu kata beberapa teman dari Ambon. Itu bukan saya yang bilang lho,” ujarnya.

Selain kios offline, Tarno juga melayani pembelian jarak jauh. “Saya berjualan buku berbasis silaturahmi,” katanya. Pelanggannya yang sudah kembali ke daerahnya masing-masing masih kerap membeli buku. Tarno kerap melayani pembeli dari pelbagai daerah yang jauh dari Jakarta, seperti Ternate, Papua, dan Kupang.

Selain Tarno, ada pula Eka di Yogyakarta yang memiliki toko buku sekaligus berjualan secara online. Seperti Tarno, Eka juga merupakan pedagang buku yang tak hanya akrab dengan pelanggan, tetapi juga dengan buku yang dijualnya. Pembeli bisa bertanya buku apa yang layak dibaca, dan Eka akan merekomendasikannya.

“Penjual buku harus cerdas. Maksud saya, [harus] membaca buku. Itu akan berpengaruh saat membaca pasar. Misal ketika Marjin Kiri menerbitkan naskah milik Sepulveda, kita tahu itu buku bagus. Dan tidak banyak naskah-naskah Amerika Latin diterjemahkan. Maka, apa alasan untuk tidak membeli [secara] cash? Toh kita juga tahu itu karya yang bagus.” papar Eka, yang kemudian menambahkan bahwa dirinya kerap membeli tunai—bukan konsinyasi—untuk sebagian judul buku yang hendak dijualnya.

Eka, yang setahun belakangan juga membangun penerbit buku sastra bersama tiga temannya, juga menyatakan tren penurunan penjualan tak terjadi pada bisnisnya. Meski tak memberi angka pasti, Eka mengaku penjualan bukunya meningkat terus sejak mulai berbisnis pada 2013. Pada 2015, angkanya bertambah lagi karena saat itu ia mulai menjual sendiri terbitan dari penerbitan yang dimilikinya: OAK dan EA Books.

Karena Eka juga punya penerbitan, kebanyakan pembeli yang menginginkan buku terbitannya akan mengontak Eka secara langsung. “Kontrol ada di pedagang alternatif, karena bukunya tidak ada di toko,” katanya.

Dengan menjual buku terbitannya sendiri, Eka mengaku bisa mendapat margin keuntungan lebih besar dibanding dengan hanya menjual buku terbitan orang lain. Kala menjual buku terbitan luar, Eka maksimal mendapat untung 15-20 persen harga buku, sebab ia juga berbagi keuntungan dengan pembeli, melalui pemberian diskon. Tentu jumlah itu berlipat saat ia menjual terbitannya sendiri, karena ia juga mendapat “jatah” keuntungan penerbit.

Sebagai penerbit maupun sebagai penjual, Eka juga merasa diuntungkan oleh cara penjualan online, sebab cara ini memungkinkan penerbit alternatif bertransaksi langsung dengan reseller dan pembeli tanpa memerlukan distributor. Ia optimistis cara penjualan ini lama-lama akan memunculkan toko-toko buku kecil di tempat-tempat lain.

Eka mengumpamakannya dengan minimarket: “Minimarket secara volume kalah dengan mal atau toko swalayan besar. Tapi mereka tersebar di mana-mana, secara cashflow tentu jadi imbang dengan swalayan.”

“Kalau kelak toko alternatif walau kecil berlipat ganda, otomatis penerbit akan menaikan oplah produksinya. Jika semua berjalan dalam pola dan skala yang sehat, tak ayal akan bisa naik haji bersama,” lanjutnya, setengah bercanda. Maksud Eka, jika semakin banyak penjual buku yang langsung berhubungan dengan penerbit dan memotong jalur distribusi, maka penerbit dan penjual bahkan pembeli bisa sama-sama untung.

Dengan logika yang Eka sampaikan, menciutnya penjualan buku di toko buku besar seperti Gramedia bisa sedikit terjelaskan. Saluran-saluran perdagangan yang dibuat orang-orang seperti Eka dan Cak Tarno-lah yang membuat pilihan konsumen bertambah. Mereka tak harus selalu ke toko buku yang mapan untuk membeli buku.

Jaringan penerbit, pedagang, dan pembeli yang kemampuannya relatif terbatas, jika terus bertumbuh, bisa seperti kisah si kecil Daud yang berani melawan raksasa Goliat.

Penulis: Maulida Sri Handayani

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id