tirto.id - Lima puluh tahun yang lalu, menurut John Coleman, penulis buku The Teacher and The Teenage Brain, remaja di sekolah tidak memiliki akses untuk mengetahui tentang pubertas mereka. Remaja seakan dibiarkan sendiri mengatasi kebingungan masa muda. Tidak heran, remaja sering merasa terasing. Sebaliknya, orang tua juga merasa tidak mengerti keinginan anak remaja mereka.

Baru 20 sampai 30 tahun kemudian, apa yang di pikiran dan otak remaja, kemudian menjadi penting dan dicari tahu.

Masa remaja dipenuhi dengan perubahan suasana hati yang sulit dikendalikan, krisis identitas dan hasrat akan persetujuan sosial, berani menanggung risiko dan mengalami petualangan, sekaligus ketidakmampuan memikirkan dampak masa depan.

Studi otak menunjukkan, bahwa wilayah otak remaja yang terkait dengan hadiah atau penghargaan, umumnya berkembang lebih cepat daripada yang terkait dengan penghambatan dan pengendalian diri.

Remaja juga rata-rata memiliki aktivitas yang lebih besar dalam pensinyalan dopamin - neurotransmitter yang terkait dengan kesenangan dan keingintahuan - dibandingkan dengan orang dewasa dan anak-anak yang lebih muda.

Tidak heran jika remaja lebih cenderung tergoda untuk mencoba pengalaman baru.

Menurut Coleman, interaksi proses fisiologis dan psikologis pada remaja juga belum matang. Banyak remaja menurutnya, memiliki fluktuasi neurotransmiter dan hormon yang lebih besar seperti serotonin, GABA, dan kortisol – yang semuanya dapat mengubah suasana hati mereka. Hal inilah yang menyebabkan suasana hati remaja sering tidak menentu.

Artikel "The biggest myths of the teenage brain" yang ditulis David Robson menuliskan, remaja juga mengalami peningkatan aktivitas di korteks prefrontal medial, yang terlibat dalam pemrosesan dan respons terhadap orang lain.

Penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas di area otak yang berkaitan dengan evaluasi diri cenderung memuncak pada pertengahan masa remaja, terutama untuk informasi yang berkaitan dengan status.

Kemampuan untuk memahami interaksi dan jaringan sosial ini sangat penting dalam pembentukan persahabatan remaja. Hal ini berarti, remaja sangat peka terhadap penghinaan dan tanda-tanda permusuhan, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kecemasan sosial.

Usia remaja menurut Dr.dr. Fransiska Kaligis, SpKJ (K) merupakan fase yang penuh dengan perubahan untuk menuju ke kedewasaan, mulai neurobiologis, hormononal, pksikososial. Perubahan-perubahan itu membawa tantangan tersendiri bagi para remaja, sementara di sisi lain mereka belum siap untuk menghadapinya.

"Perubahan-perubahan itu terkadang mengakibatkan masalah kesehatan jiwa, yang terbanyak di alami adalah depresi dan cemas," katanya.

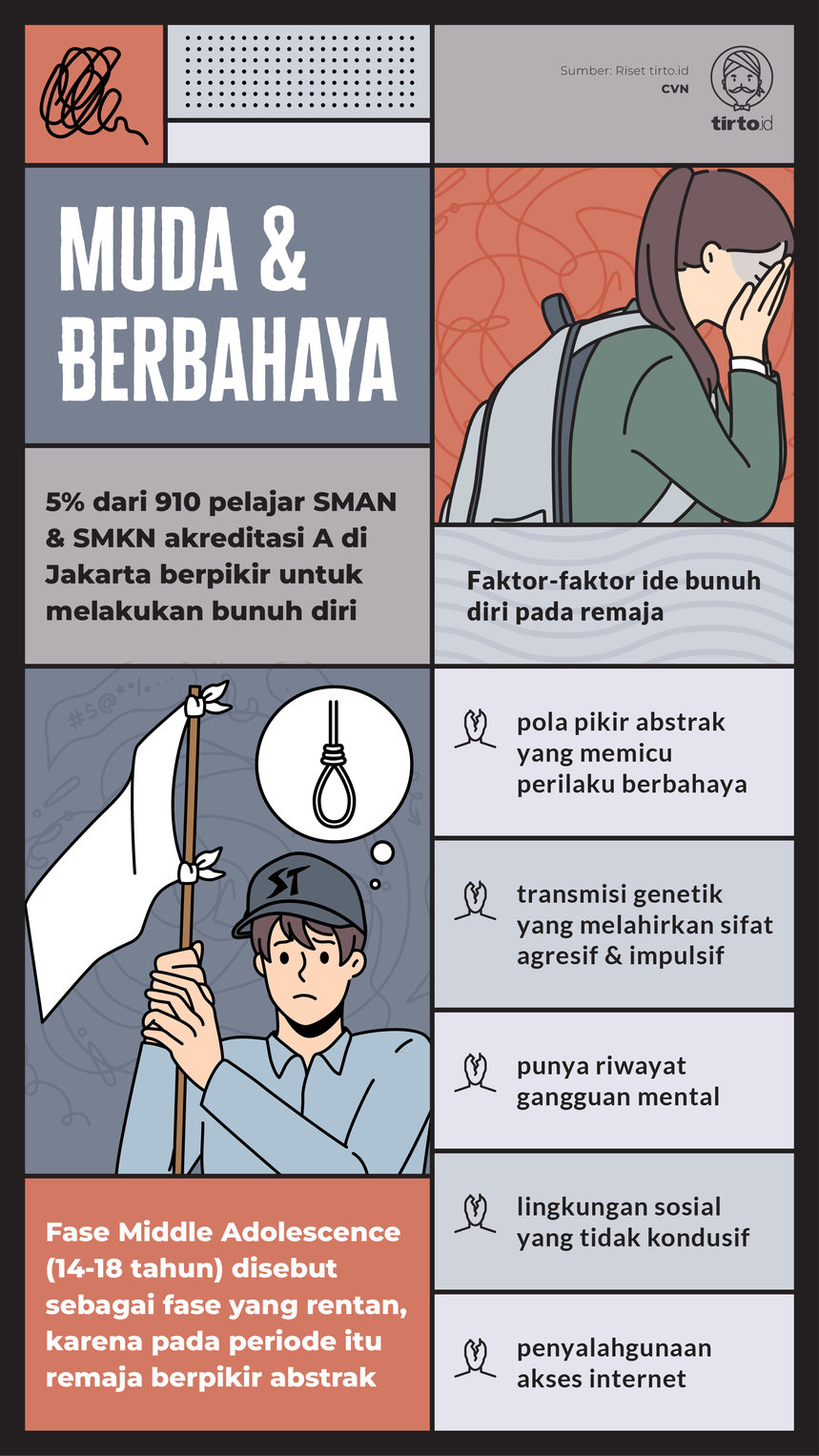

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry membagi fase remaja menjadi tiga yakni Early Adolescence (11-13 tahun), Middle Adolescence (14-18 tahun) dan Late Adolescence (19-24 tahun).

Fase Middle Adolescence disebut sebagai fase yang rentan karena pada periode itu remaja berpikir abstrak, tetapi juga mempunyai keyakinan tentang keabadian (immortality), dan kedigdayaan (omnipotence), yang membuat mendorong mereka berperilaku mengambil risiko atau risk-taking.

Risiko Bunuh Diri pada Remaja

Studi yang dilakukan oleh Dr.dr Nova Riyanti Yusuf, SpKJ atau akrab disapa Noriyu, membeberkan fakta bahwa sebanyak 5 persen dari total 910 pelajar SMAN dan SMKN akreditasi A di DKI Jakarta memiliki ide untuk melakukan bunuh diri.

Pada studi yang kemudian dibukukan dengan judul Cegah Bunuh Diri Remaja: Yuk Deteksi!, ini Noriyu lantas menemukan ada beberapa faktor risiko ide bunuh diri pada remaja, antara lain pola pikir abstrak yang menimbulkan perilaku mengambil risiko, transmisi genetik yang bisa menimbulkan sifat agresif dan impulsif, memiliki riwayat gangguan jiwa lain, lingkungan sosial yang tak mendukung, dan penyalahgunaan akses internet

Temuan penelitian berjudul ‘Deteksi Dini Faktor Risiko Ide Bunuh Diri Remaja di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat di DKI Jakarta’ sama dengan data yang diungkapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dalam penjelasan mengenai kesehatan mental remaja, WHO menyebut secara global satu dari tujuh anak berusia 10-19 tahun mengalami gangguan mental. Sementara itu fakta lain mengungkapkan pula bunuh diri merupakan penyebab kematian keempat di antara usia 15-29 tahun.

Masalah kesehatan mental yang berkaitan dengan ide bunuh diri pada remaja pun tak bisa dianggap sebelah mata. Menurut Noriyu ini menjadi hal serius dan membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Salah satu pencegahan yang bisa dilakukan dengan isu ini adalah dengan deteksi dini. Hal ini bertujuan untuk menemukan faktor risiko penyebab bunuh diri pada remaja.

Penelitian Noriyu yang dilakukan pada 2018 mengungkapkan bahwa pelajar yang terdeteksi berisiko bunuh diri memiliki risiko 5,39 kali lebih besar untuk mempunyai ide bunuh diri, dibandingkan pelajar yang tak terdeteksi berisiko bunuh diri.

Kesimpulan itu diambil setelah dilakukan kontrol terhadap kovariat yang meliputi umur, sekolah, gender, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, status cerai orang tua, etnis, keberadaan ayah, keberadaan ibu, kepercayaan agama, depresi, dan stresor.

"Perlu mengidentifikasi remaja yang paling berisiko sebelum perilaku menjadi serius yang seharusnya dapat mengurangi angka kejadian bunuh diri," papar Noriyu dalam acara Kuliah Tamu & Bedah BukuCegah Bunuh Diri Remaja: Yuk Deteksi!, yang diadakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Hasil penelitian Noriyo sendiri menemukan empat faktor signifikan untuk deteksi dini faktor risiko bunuh diri yang meliputi perasaan kesepian, perasaan hilang harapan, perasaan ingin menjadi sesuatu yang bermakna, dan perasaan menjadi beban.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah mengatur mengenai upaya pencegahan bunuh diri remaja.

Bentuk upaya di lembaga pendidikan ini misalnya, berupaya menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa. Selain itu juga membekali keterampilan hidup terkait kesehatan jiwa peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

Tetapi implementasinya memang tidak mudah. Yang terjadi di lingkungan sekolah misalnya, seorang anak yang mendatangi guru Bimbingan Konseling (BK) tak jarang mendapatkan stigma negatif. Di satu sisi Noriyu menyebut fungsi guru BK masih belum maksimal, karena mereka beberapa lebih berorientasi membimbing siswa untuk mendapatkan universitas.

Mischka Aoki dan Devon Kei Enzo, kakak-beradik pemenang Olimpiade Matematika & Sains Internasional yang saat ini masih berusia 13 tahun dan 12 tahun berharap, makin banyak berbagai acara yang mempromosikan kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri.

Mereka berharap penanggulangan atas isu ini jangan hanya sekedar tes atau screening, tetapi juga bagaimana follow-up dari hasil tersebut supaya permasalah bisa teratasi.

"Beberapa orang secara terang-terangan mengirimkan pesan ke akun sosial media kami dan mengungkapkan keinginannya untuk bunuh diri," kata Mischka.

Sebagai remaja, Devon berpendapat pemicu pemikiran bunuh diri ini bisa muncul dari diri sendiri misalnya karena adanya pengharapan tinggi terhadap sesuatu, membandingkan diri dengan orang lain--yang biasanya dengan melihat sosial media, hingga ujung-ujungnya menekan hidup seseorang. Tetapi ide bunuh diri juga bisa terbersit karena lingkungan sekitar, seperti sekolah. Seseorang yang mengalami perundungan atau kompetisi tidak sehat menjadi orang yang rentan.

"Edukasi kesehatan mental perlu interaksi langsung dan dilakukan secara rutin supaya remaja punya akses dan mereka lebih terbuka untuk bercerita," kata Mischka.

Dengan bekal pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan mental ini, remaja bisa beradaptasi dan juga memiliki resiliensi atau kemampuan kembali ke kondisi semula saat menghadapi masalah.

Peran Orang tua Memahami Remaja

Menurut Fransiska, saat anak memiliki krisis diri, hal utama yang bisa dilakukan orang tua adalah dengan selalu ada dan hadir untuk remaja. Remaja memerlukan pendengar yang baik untuk mendengarkan masalahnya tanpa merasa dihakimi.

"Remaja sangat waspada terhadap pesan emosional sehingga mereka tidak dapat mendengar logika apa pun yang disampaikan," ujar Apter, penulis buku The Teen Interpreter: A Guide to the Challenges and Joys of Raising Adolescents.

Mengingat peningkatan aktivitas dopamin di sirkuit hadiah remaja, menurut Coleman, pujian dan umpan balik positif juga akan membantu, terutama jika diberikan dengan segera pada saat anak berhak mendapatkan pujian tersebut.

Orang tua yang dapat mengungkapkan minat yang tulus pada apa yang dirasakan remaja, dan membantu mereka memahami alasan tantangan yang mereka hadapi, akan lebih memberikan dampak positif yang besar pada remaja.

Dengan dukungan yang tepat, ledakan mental remaja - yang mungkin dramatis - dapat ditanggulangi tanpa mengarah ke tendensi risiko bunuh diri.

Penulis: MN Yunita

Editor: Lilin Rosa Santi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id