tirto.id - Di belakang sebuah masjid di daerah Ciomas, Bogor, Marah Roesli istirahat dari kehidupan dunia. Empat tahun lalu, saat saya berziarah, hampir tak ada pohon peneduh yang melindungi pusaranya. Sinar mentari jatuh melumuri pekuburan yang hangat.

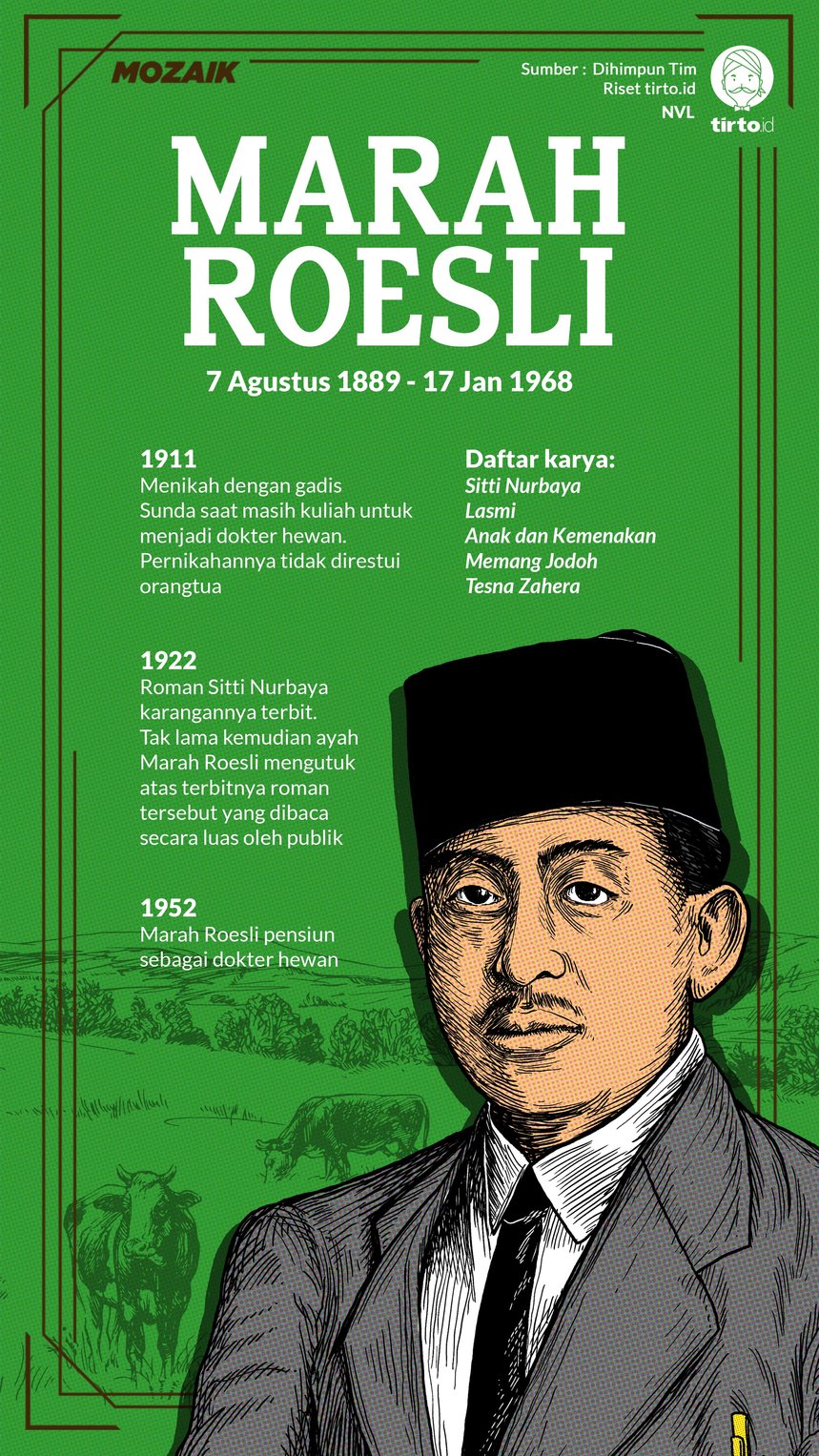

Pengarang roman Sitti Nurbaya itu wafat pada 17 Januari 1968, tepat hari ini 52 tahun lalu. Sejak orang tua dan kerabatnya tak merestui pernikahannya dengan gadis Sunda, ia tak pernah lagi menginjakkan kakinya di Padang, Sumatra Barat, tanah kelahirannya.

Marah Roesli lahir pada 7 Agustus 1889. Menurut catatan Umasih dan kawan-kawan dalam Sejarah Pemikiran Indonesia sampai dengan Tahun 1945 (2006), ayahnya yang bernama Sultan Abu Bakar adalah Jaksa di kota Padang.

Dari garis ayah, Abu Bakar adalah keturunan Raja Pagaruyung, Minangkabau. Sementara ibunya keturunan Sentot Alibasyah yang terlibat dalam Perang Jawa dan Perang Padri. Karena ia bergelar Sultan, maka anaknya berhak memakai gelar “Marah”.

Sumber lain, yakni Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid 4 (2010) menyebutkan bahwa ayah Marah Roesli bekerja sebagai demang dan bergelar Sultan Pengeran.

Pada usia delapan tahun, Marah Roesli belajar di Sekolah Melayu di Padang. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Raja di Bukit Tinggi. Ia kemudian merantau ke Jawa untuk belajar di Sekolah Dokter Hewan di Bogor. Di fase inilah ia bertemu Nyai Raden Kencana, perempuan ningrat Sunda yang kemudian menjadi istrinya.

“Menggemparkan Keluarganja”

Marah Roesli lulus dari Sekolah Dokter Hewan pada 1915. Empat tahun sebelumnya ia menikah. Peristiwa ini menurut Zuber Usman—salah seorang perintis kritik sastra Indonesia modern—seperti terdapat dalam Sastra Indonesia Modern: Kritik Postkolonial (2008) adalah sesuatu yang “menggemparkan keluarganja”.

“Pernikahan ini dilangsungkan dengan cara sederhana untuk menjaga agar tidak diketahui oleh keluarga kedua belah pihak,” tulis Umasih dan kawan-kawan dalam Sejarah Pemikiran Indonesia sampai dengan Tahun 1945 (2006).

Mereka menambahkan, hanya nenek dan bibinya saja yang mengetahui pernikahan tersebut. Informasi ini sumir, sebab tak jelas dari pihak mana nenek dan bibi yang dimaksud. Namun, kabar pernikahan ini akhirnya sampai juga kepada kedua orang tua Marah Roesli yang kemudian berang. Anaknya dianggap telah melanggar adat.

Ibunya yang tidak tahu-menahu ihwal pernikahan itu diserang oleh para kerabatnya, terutama pamannya Marah Roesli. Konon, peristiwa ini sampai dimuat oleh surat kabar lokal bernama Andalas Tengah.

Dalam naskah yang disunting oleh Keith Foulcher dan Tony Day, Zuber Usman menyebutkan bahwa tahun 1915 Marah Roesli dipaksa pulang ke Padang. Ia rencananya akan dinikahkan dengan gadis pilihan keluarganya yang sesuai menurut hukum adat. Namun, ia bergeming.

Pernikahannya dengan Nyai Raden Kencana dikaruniai tiga orang anak. Kelak, salah seorang cucunya, yaitu Harry Roesli, menjadi seniman terkenal yang kerap tampil ugal-ugalan dan mengundang kontroversi. Sepertinya kakek, Harry Roesli yang meninggal dunia pada tahun 2004, juga dimakamkan di Ciomas, Bogor.

Silang Wacana Sitti Nurbaya

Roman Sitti Nurbaya yang ditulis Marah Roesli terbit pertama kali pada 1922. Kisah ini mengundang banyak simpati pembaca terhadap dua anak muda (Samsul Bahri dan Sitti Nurbaya) yang terpisah karena kungkungan adat. Di pengujung cerita, Samsul Bahri menjadi bagian tentara KNIL yang berperang melawan rakyat Minangkabau.

Apakah konflik politik itu membuat pembaca beralih simpati kepada Datuk Meringgih yang berperang dari pihak pribumi? Tentu tidak, sebab Marah Roesli tak membangun kisahnya dengan tendensi anti-kolonial, melainkan mengutuk praktik tradisi yang dianggap merugikan generasi muda. Hal inilah yang kemudian membuat ayahnya menyesali peredaran roman tersebut karena dibaca oleh publik secara luas.

“Wacana paling mendasar dalam struktur ceritanya berkisar pada konsep pernikahan dan kehidupan berkeluarga seperti yang terdapat dalam budaya Barat, dikontraskan dengan pernikahan dan struktur keluarga Minangkabau yang selalu dipandang negatif,” tulis Keith Foulcher dalam “Mimikri ‘Sitti Nurbaya’: Catatan untuk Faruk” (Jurnal Kalam Edisi 14, 1999).

Namun, menurut Faruk dalam “Mimikri Sastra Indonesia” (Jurnal Kalam Edisi 14, 1999), Sitti Nurbaya adalah salah satu bentuk mimikri dalam sastra Indonesia modern yang ambivalen.

“Seperti membela Belanda, padahal sebenarnya justru menentangnya,” tulis Faruk.

Demi mengelabui sensor pemerintah kolonial, di pengujung Sitti Nurbaya dihadirkan sosok penghulu adat yang memaparkan penolakan terhadap pungutan pajak. Tokoh Datuk Meringgih yang antagonis berdiri di pihak pengkritik itu, membuat si pengkritik seolah sama jahatnya dengan Datuk Meringgih. Demikian argumen yang diajukan Faruk.

Sementara menurut Keith Foulcher, Sitti Nurbaya lebih dari ambivalen, tapi sebagai kisah yang penuh ambiguitas. Roman ini, imbuhnya, bertolak belakang dengan visi anti-kolonial.

Foulcher mengutip A.H. Johns yang menulis “The Novel as a Guide to Indonesian Social History” (1959), bahwa pembaruan yang diajukan Marah Roesli yang “berpihak” pada modernitas Barat belum mencapai arti yang sesungguhnya.

Lewat tokoh, imaji, dan impian Samsul Bahri serta Sitti Nurbaya, Johns melihat semangat pembaruan itu tidak berakar pada budaya “asli”, melainkan hanya “tiruan”. Dalam konteks anti-kolonial di Minangkabau, ia menilai Marah Roesli berbeda dengan kaum Islam reformis yang tumbuh sejak pertengahan dekade 1910-an. Kaum ini memandang budaya kolonial sebagai sesuatu yang menyesatkan.

Johns menyayangkan hal tersebut. Namun, menurut Foulcher kita tak bisa menuntut sebuah roman di luar alam pikiran pengarangnya. Fakta menunjukkan bahwa Marah Roesli memang bukan tokoh gerakan Islam reformis Minangkabau. Taufik Abdullah, masih dikutip Foulcher, menggolongkan Marah Roesli sebagai “generasi berpendidikan Barat di rantau”.

“Generasi ini pada tahun 1918 mendirikan Jong Sumatranen Bond yang bertujuan membentuk penduduk Pulau Sumatra sebagai sebuah kesatuan sosio-budaya dan politik modern,” tulisnya.

Kelompok ini, sebagaimana yang dialami oleh Marah Roesli, “Alih-alih kembali ke Minangkabau seperti diharapkan oleh masyarakat dan tradisi, sebagian besar dari mereka justru terserap ke dalam masyarakat rantau secara permanen.”

Riwayat di Rantau

Setelah memutuskan pergi ke Jawa untuk belajar di Sekolah Dokter Hewan dan menikahi gadis Sunda, Marah Roesli kerap berpindah-pindah tempat kerja.

Ia mula-mula diangkat sebagai Wakil Dokter Hewan yang ditempatkan di Sumba Besar. Tak lama di sana, ia dipindahkan ke Bima. Sebagai penghargaan kepada penduduk setempat, ia menulis roman sejarah berjudul La Hami (1918).

Selanjutnya ia dipindahkan lagi ke Bandung sebagai Kepala Peternakan Hewan Kecil, lalu pindah lagi ke Cirebon. Dari tahun 1919 sampai masa pendudukan Jepang, ia terus berpindah daerah penugasan. Sejumlah kota yang sempat ia tinggali adalah Blitar, Bogor, Batavia, Balige, dan Semarang.

Bertahun-tahun bekerja sebagai amtenar dan digaji dari kas pemerintah kolonial, membuat Sitti Nurbaya kerap dicurigai seperti yang telah diterangkan sebelumnya.

Meski demikian, mayoritas pembacanya tetap berpihak kepada si malang pasangan Samsul Bahri dan Sitti Nurbaya. Sampai tahun 1937, roman ini telah dicetak ulang sebanyak dua belas kali. Dan pada 1969, Sitti Nurbaya bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia.

Berbeda dengan sastrawan Taufiq Ismail dan Asrul Sani yang meninggalkan profesinya sebagai dokter hewan, Marah Roesli menekuninya sampai ia pensiun pada 1952.

Sebagian sumber menyebut ia wafat di Bandung. Dan sebagian lagi menyebutnya meninggal dunia di Bogor. Di luar perbedaan itu, yang pasti ia tak pernah kembali ke kampung halamannya di Minangkabau. Sejak memilih berbeda pilihan dengan orangtuanya, ia sepenuhnya hidup di rantau, juga saat ajal menjemput dan raganya bersemayam.

Di Ciomas, di belakang sebuah masjid, jasad Marah Roesli ditanam di sebuah pekuburan yang hangat. Ia adalah monumen sebuah perlawanan terhadap adat dan tradisi.

Editor: Windu Jusuf