tirto.id - Katedral Notre-Dame terlihat di kejauhan. Kami mempercepat langkah. Mimpi sejak lama tinggal sejengkal menuju kenyataan: menyambangi Shakespeare and Company.

Paris sejuk pada akhir Juli lalu, suhu sekitar 22 derajat celcius. Angin semilir mengusap kulit. Melihat di telepon genggam, pukul 13.55. Pedestrian cukup ingar, aneka bahasa terdengar.

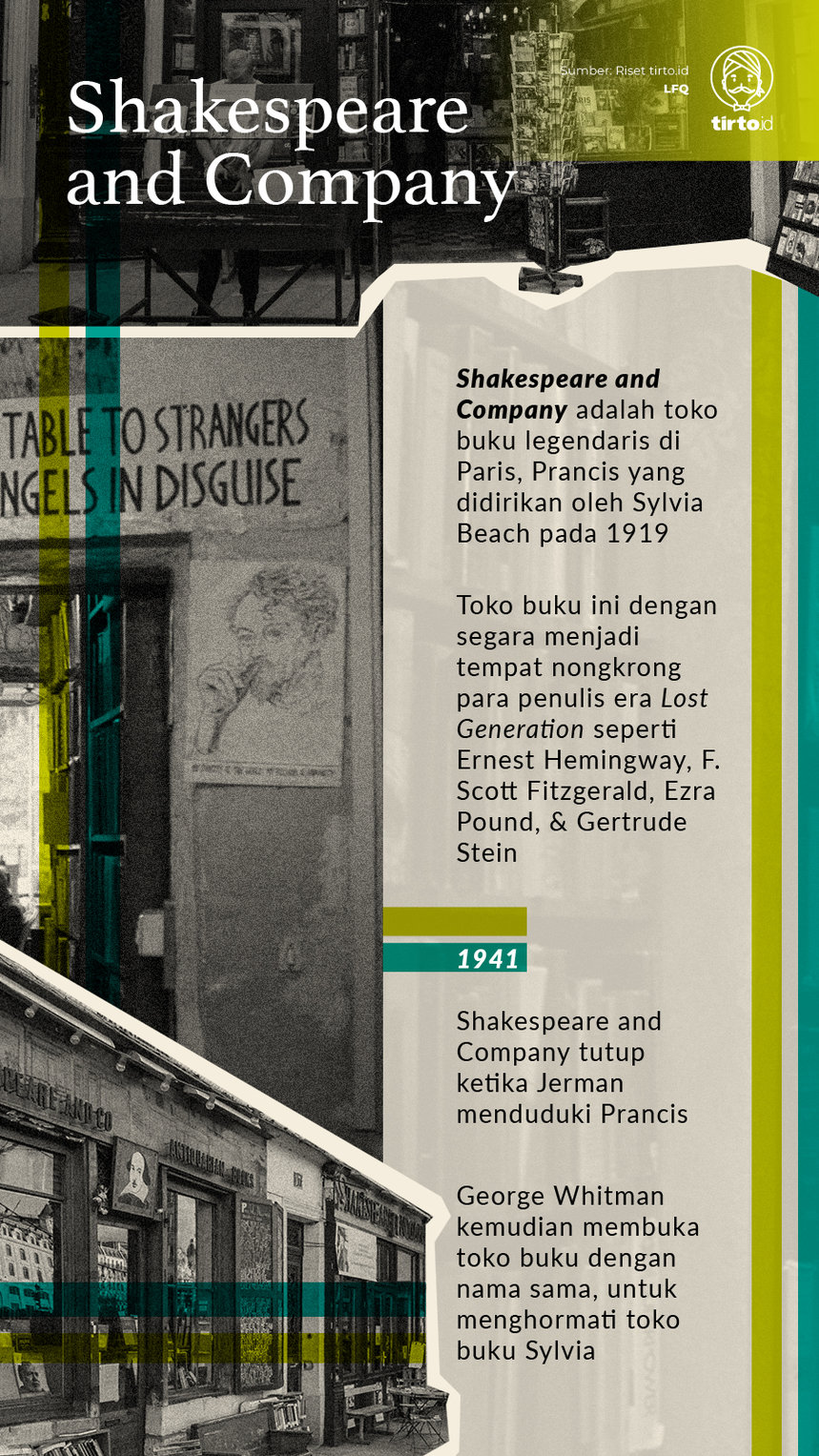

Akhirnya, di Kilometer Nol Paris itu, toko buku tersebut tampak. Persis di hoek, bangunannya bercat krem. Inilah konon toko buku terpopuler sejagat. Pernah muncul menjadi latar tempat di beberapa film. Misalnya, Before Sunset dan Julie and Julia.

Lalu mata tertumbuk pada antrean. Ya, untuk memasukinya, perlu antre. Kebanyakan muda-mudi di barisan. Di pintu, seorang pria kulit hitam berjaga.

“Pas aku ke sini Januari lalu, gak pakai antre. Cukup ramai tapi langsung masuk saja,” ujar sulung kami, Havel.

Mengagumkan. Di tengah kabar gugurnya toko-toko buku, untuk masuk ke Shakespeare and Company, para pengunjung harus rela bergiliran. Lebih daripada toko buku umumnya, ini adalah destinasi wisata populer.

Ketika pandemi Covid-19 menerjang dunia, Shakespeare & Company sebenarnya juga nyaris nyungsep. Sempat tutup dua bulan saat Prancis dikunci pada Maret dan April 2020. The Guardian, pada 28 Oktober 2020, menulis bahwa penjualan merosot sampai 80 persen.

“Seperti banyak bisnis independen, kami sedang berjuang, mencoba melihat kemungkinan ke depan ketika kami beroperasi dalam keadaan merugi seperti sekarang,” tulis pengelola toko dalam surat elektronik ke pelanggan.

Ingatan melayang ke kabar bahwa sejumlah jaringan toko buku di Indonesia menutup semua gerai dalam beberapa waktu terakhir. Selain dihajar gelombang besar digitalisasi, pandemi Covid-19 semakin melekaskan kematian.

Ernest Hemingway Terharu

Saya menahan diri. Tidak langsung masuk ke antrean, memuaskan diri untuk mengamati dari luar.

Kelir hijau tua menempel di kusen dan sebagian daun jendela. Juga melekat di kain kanopi. Tak terlalu rimbun dedaunannya, dua batang pohon tertanam di pelataran. Satu rak berisi buku diletakkan.

Sebenarnya, ada tiga bagian. Paling kiri adalah Shakespeare and Company Café. Saat mengintip harga, ya layaknya kafe-kafe menengah di Paris. Secangkir cappuccino, misalnya, dibanderol 5 euro atau sekitar Rp84 ribu. Paling enak duduk di luar, dengan Notre-Dame terpampang di hadapan.

Di tengah, hadir unit yang hanya menjual buku bekas. Luasnya mungkin cuma 20 meter persegi. Di daun jendela terpampang tulisan tangan dari kapur, memuat sekelumit kisah tempat ini.

Istri saya, Raya, meminang novel Umberto Eco, Foucault Pendulum, hanya dengan mahar 5 euro. Juga menyambar totebag seharga 16 dan 18 euro. Harga berbeda karena desain yang tak sama. Kainnya sama-sama tebal.

“Antrean ini hanya terjadi saat akhir pekan?” tanya saya.

“Oh enggak, pas musim panas begini, hampir terjadi setiap hari,” kata penjaga toko yang brewokan itu.

Di depannya ada tempat mengisi air minum yang gratis. Kafka, si bungsu, bersemangat mengisi empat botol kami. Di Paris, satu liter air mineral harus ditebus dengan 2 euro.

Paling kanan adalah elemen terpenting, toko buku dan perpustakaan. Ke sanalah antrean menuju. Dan, di pintu masuk, terpampang pengumuman bahwa memotret dan memvideokan dilarang.

Setelah mengantre sekitar 23 menit, kami pun melangkah masuk. Ketika kaki menjejak di dalam, yang langsung teringat adalah nobelis sastra, Ernest Hemingway. Dalam memoarnya, Moveable Feast, terselip bab khusus tentang Shakespeare and Company.

"Saya sangat malu ketika pertama kali datang… dan tidak punya cukup uang untuk menjadi anggota perpustakaan. Ia mengatakan, saya dapat membayar kapan saja saat memiliki uang… ia membuatkan kartu keanggotaan dan mengatakan saya dapat meminjam buku sebanyak yang saya inginkan,” tulis Hemingway mengenang masa mudanya di Paris pada 1920-an.

Ia yang dimaksud adalah Sylvia Beach, sosok di balik pendirian Shakespeare and Company.

Maka, Hemingway segera mencomot buku-buku para maestro kesusastraan seperti Ivan Turgenev, D. H. Lawrence, dan Fyodor Dostoyevsky.

Padahal, lanjut Hemingway, tidak ada alasan Sylvia untuk mempercayainya. Tidak mengenal dan alamat domisili yang Hemingway berikan, 74 rue Kardinal Lemoine, adalah kawasan termiskin di Paris.

“…Ia menyenangkan, menawan, dan ramah…di belakangnya, setinggi dinding dan membentang ke ruang belakang, terdapat rak-rak yang memuat harta perpustakaan,” tulis Hemingway.

Sylvia lahir di Amerika Serikat dengan nama Nancy Woodbridge. Merantau ke Paris, ia bertemu kekasihnya, Adrienne Moniere, yang lebih dulu membuka toko buku. Adrienne membantu kekasih lesbiannya tersebut saat mendirikan Shakespeare and Company pada September 1919.

Waktu berjalan. Toko buku yang didirikan Sylvia terus berkembang. Sangat cinta buku, Sylvia bukan pemburu duit yang rakus. Ia menjadikan Shakespeare and Company sebagai tempat mencari kesenangan.

Para penulis kerap berhimpun, ngobrol, dan menumpang tidur di sana. Selain Hemingway, ada nama-nama seperti Andre Gide, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, T.S Elliot, dan Ezra Pound.

Bahkan, pada 1922, Sylvia mengongkosi penerbitan Ulysess karya James Joyce. Novel itu dianggap terlalu cabul dan para penerbit besar enggan.

Batal Terkubur Selamanya

Saat Jerman menguasai Paris pada 1941, toko buku itu ditutup lantaran Sylvia menolak menjual cetakan pertama novel Joyce, Finnegans Wake, yang tersisa satu ke perwira Nazi. Shakespeare and Company mungkin akan terkubur selamanya jika tidak ada George Whitman.

Pada 1951, George membuka toko buku Le Mistral di Rue de la Bucherie, di seberang Notre-Dame dan hanya sepelemparan batu dari Sungai Seine. George juga berasal dari Amerika Serikat yang merantau ke Paris dan mengagumi Sylvia.

Pada 1964, George mengubah nama toko menjadi Shakespeare and Company untuk menghormati Sylvia yang berpulang dua tahun sebelumnya. Segera juga menjadi lokasi berkumpul para penulis. Generasi penulis yang kerap mampir berganti. Kini giliran para penulis seperti Allen Ginsberg dan Jack Kerouac.

Saya terus melangkah dengan rasa takjub di kepala. Buku-buku disusun di rak kayu sampai menyentuh langit-langit. Di sejumlah meja juga juga menumpuk buku-buku. Gang yang tersisa tak lebar, gampang menyentuh pengunjung lain jika tak waspada.

Kalimat "Not be inhospitable to strangers lest they be angels in disguise” tertulis di atas salah satu pintu. Kalimat tersebut terpahat pula di salah satu desain totebag.

Ya, toko buku ini ramah pada orang asing, khususnya penulis. Mereka boleh menginap di sana. Syaratnya: ikut mengelola toko, membaca satu buku sehari, dan menulis tentang toko buku itu. George meneruskan tradisi di fase sebelumnya.

Lantas bagaimana dengan urusan foto dan video? Jika ketahuan, pasti diperingatkan. Tapi tak banyak penjaga di dalam, ada banyak kans untuk mengabadikan.

Memasuki lantai dua, saya melihat ranjang kecil--konon di sanalah para penulis tamu, biasa disebut tumbleweed, beristirahat. Kain merah menutupi. Di dekat sana, kertas-kertas kecil menempel. Tertera pesan dan kesan dari para pengunjung di masing-masingnya, dengan berbagai bahasa di dunia.

Di sudut lain, sebuah piano diletakkan. Seorang pria, entah siapa, memainkan satu komposisi. Tertempel kertas di piano dengan tulisan ini: please play softly, merci de jouer avec douceur.

Aroma buku-buku tua terendus jelas. Tapi tidak sumpek. “Aku sih betah berlama-lama di sana,” ujar Raya.

Lantai dua adalah perpustakaan. Kalau mau membeli, carilah di lantai satu.

Raya mengambil novel pertama Milan Kundera, The Joke, seharga 14 euro. Saat membayar, cap dengan warna hijau tua dibubuhkan ke halaman pertama buku--inilah cap yang banyak diburu para pengunjung.

Kini toko dikelola putri George, yaitu Sylvia Whitman. Kepada TheGuardian, Sylvia mengaku, saat pandemi, mereka bertahan dengan menarik tabungan. Bantuan pemerintah juga telah diterima tapi tak terlalu membantu. Ya, mereka pernah menginjak senja.

Beruntung, sebelum malam benar-benar tiba, pandemi reda dan sirna. Sekarang barangkali telah kembali ke siang: Shakespeare and Company ramai kembali. Maka saya pun masih sempat melunasi mimpi, mengunjungi “tetangga” Notre-Dame yang lagi direnovasi.

Penulis: Yus Ariyanto

Editor: Nuran Wibisono