tirto.id - “Boleh aku duduk di sini?” Seorang lelaki dengan piring di tangan memastikan bahwa kursi kosong di hadapan saya benar-benar kosong.

“Tentu saja."

Siang itu, 16 November 2017, adalah hari kedua Global Investigative Journalism Conference 2017 di Johannesburg, Afrika Selatan, acara dua tahunan yang memberikan pelatihan investigasi bagi para jurnalis.

Sekitar 1.200 wartawan dari pelbagai belahan dunia tengah menikmati makan siang di bawah tenda besar. Layaknya orang yang menghadiri satu acara dan kebetulan duduk berhadapan, kami pun menjalankan ritual basa-basi. Menanyakan asal, bekerja di media apa, sebelum jam makan siang ini ikut kelas apa, dan sebagainya.

Namanya Afshin Ismaeli. Dari raut wajahnya, saya pikir ia warga dari salah satu negara Arab atau India, tetapi ternyata ia warga Norwegia. Ia tak begitu banyak bicara, hanya menjawab pertanyaan saya dan menanyakan kembali pertanyaan yang sama.

“Jadi, biasanya kamu liputan apa?” tanya saya.

“Perang.”

Setelah menjawab pertanyaan itu, ia tak punya kesempatan untuk kembali bertanya karena saya terus-menerus mengajukan pertanyaan. Percakapan basa-basi itu berubah menjadi wawancara. Jam makan siang itu bahkan tak cukup hingga kami harus mengatur jadwal wawancara lagi pada hari terakhir acara.

Penyintas Perang dan Menjadi Wartawan Perang

Di perbatasan Iran dan Irak bagian utara, ada sebuah kawasan pegunungan bernama Qandil. Meski tak setinggi puncak-puncak di Pegunungan Himalaya, puncak Qandil tertutup salju sepanjang tahun. Cheekha Dar, puncak tertingginya, hanya 3.611 meter dari permukaan laut.

Pada 1995, saat berusia sembilan tahun, Afshin Ismaeli dan keluarganya pindah ke Qandil. Sebelumnya mereka tinggal di Mahabad, salah satu kota di Iran. Ia tidak benar-benar ingat mengapa mereka pindah ke pegunungan itu.

Ia hanya ingat bahwa ayahnya dulu seorang pejuang Iran yang tergabung dalam kelompok oposisi dan melawan rezim yang berkuasa di Iran saat itu. Ia hidup dan tumbuh besar di wilayah konflik, bahkan sejak lahir.

Ismaeli lahir di Iran pada 1986 ketika perang antara Iran dan Irak masih berlangsung. Perang antara dua negara tetangga itu pecah pada September 1980 dan berakhir pada 1988. Ketika mereka pindah ke sebuah desa di Pegunungan Qandil, perang itu memang sudah berakhir, tetapi hubungan kedua negara belum membaik—ada semacam "perang dingin," ia berkata.

Sepuluh tahun kemudian, Ismaeli memilih menjadi wartawan. Ia membenci perang. Ia ingin memotret, merekam, dan menuliskan perang dari perspektif korban, agar dunia tahu betapa sulitnya hidup di zona perang.

Waktu itu tahun 2005, dua tahun setelah invasi Amerika Serikat atas Irak. Meski invasi telah dihentikan, teror, penculikan, dan bom bunuh diri masih menghantui warga Irak. Saat itu Ismaeli bekerja untuk sebuah koran di Irak sebagai wartawan tulis sekaligus foto.

Tahun-tahun setelah itu, kondisi keluarganya semakin sulit. Hidup puluhan tahun di wilayah konflik membuat mereka merindukan kedamaian dan ketenangan.

Pada 2008, Ismaeli dan keluarganya pindah ke Norwegia sebagai imigran. Mereka menetap dan menjadi warga di salah satu negara Skandinavia itu, sampai saat ini.

Di Norwegia, Ismaeli melanjutkan sekolahnya. Ia mengambil jurusan media dan komunikasi di Akershus University College dan melanjutkan pendidikan pascasarjana di University of Oslo, mengambil jurusan jurnalisme. Pada 2015, ia menyelesaikan studi master tersebut.

Alih-alih melanjutkan hidup yang tenang dan damai di Norwegia, Ismaeli memilih kembali ke zona perang sebagai wartawan. Keluarganya tak setuju, terutama sang ibu. Namun, ia terlalu keras kepala untuk bisa dihentikan.

Menantang Maut

Pada 12 Desember 2016, Aftenposten—sebuah media online berbahasa Norwegia—menerbitkan laporan Afshin Ismaeli tentang teror Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) di Mosul. Meski bukan laporan yang panjang, hanya 700 kata, tetapi laporan ini kuat karena didukung foto-foto, yang ingin ditonjolkan Ismaeli tentang betapa kacaunya Mosul.

“Selama di Mosul, saya menyaksikan 20 bom bunuh diri,” tulisnya membuka cerita. ISIS-lah pelaku bom bunuh diri itu. Mereka melakukannya demi menunda serangan tentara Irak.

“Setiap hari, ada saja keluarga yang mengemasi barang-barang mereka, memakai bendera putih dan melakukan perjalanan. Mereka bisa saja dibunuh oleh penembak jitu atau pembom dari ISIS."

Lewat artikel itu, Ismaeli mencoba menjawab dua pertanyaan: bagaimana masa depan Mosul setelah pertempuran itu berakhir? Akankah Mosul bernasib sama dengan Aleppo, sebuah kota di Suriah yang hancur lebur?

Ismaeli menjawab dua pertanyaan itu dengan menjelaskan latar belakang konflik, lalu menganalisisnya berdasarkan apa yang terjadi saat itu.

Pada akhir laporan, ia menggambarkan betapa suram masa depan Mosul.

“Mosul akan sama menderitanya dengan Aleppo,” tulisnya, mengutip Saman Talabani—penanggung jawab koordinasi antara pasukan Irak dan Peshmerga di timur dan utara Mosul.

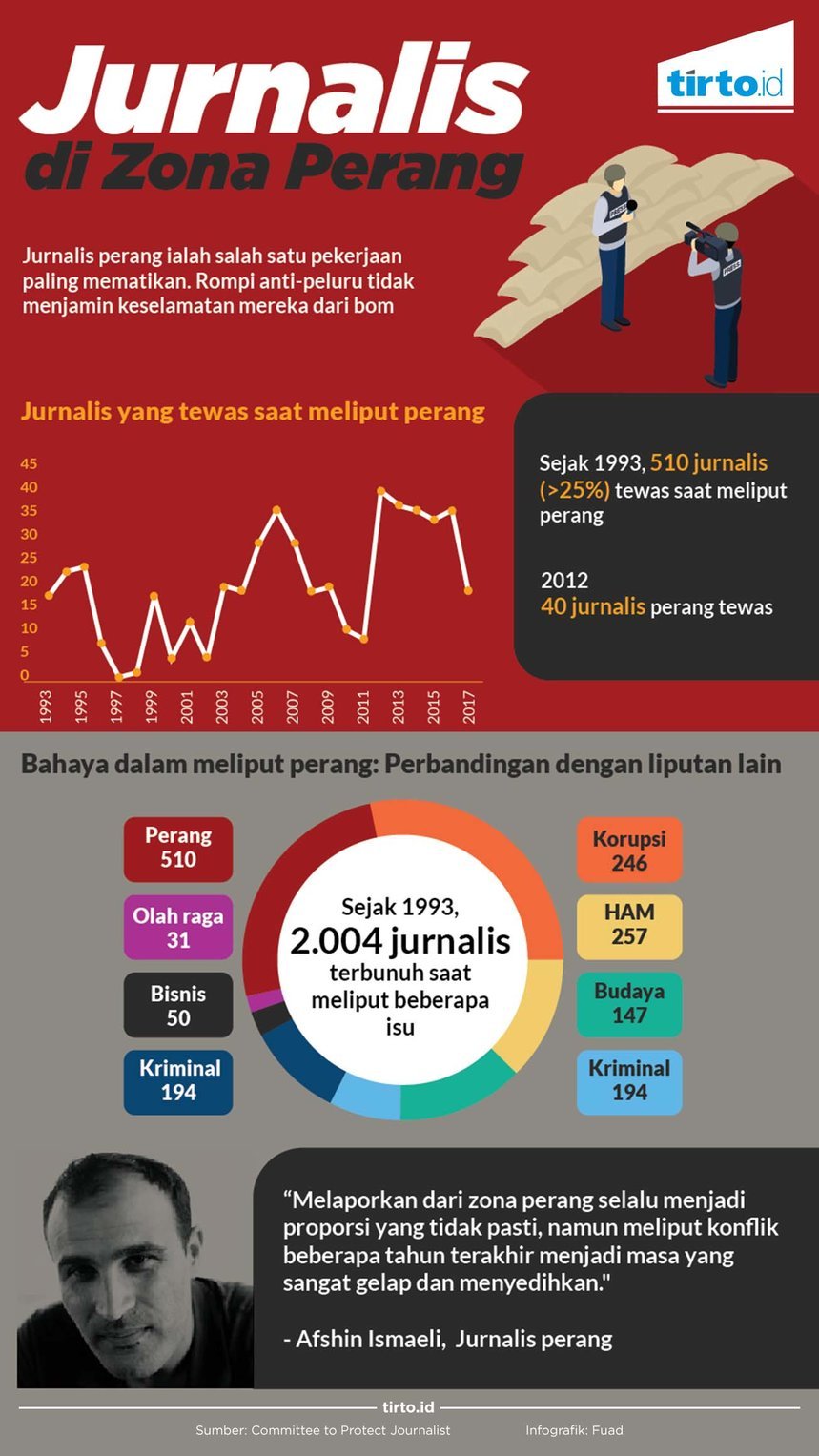

Sebagai wartawan perang, cedera atau bahkan mati adalah risiko yang sulit sekali dikendalikan. Menurut data dari Committee to Protect Journalist, 34 wartawan mati ketika meliput perang pada 2015. Pada 2016, jumlahnya bertambah menjadi 36 jiwa. Tahun lalu, 20 wartawan mati di zona perang, dua di antaranya adalah sahabat Isameli.

Afshin Ismaeli paham betul risiko itu. Meski ia menilai ia beruntung karena masih sehat dan bisa menjalankan tugas, ia telah mengalami pelbagai situasi sulit.

Setiap meliput perang dan berada dalam situasi kontak senjata, ia harus berlari untuk menghindari peluru. Satu kali, sebuah rudal meluncur tepat di samping kepalanya. Entah berapa kali ia melihat kematian—ia tak menghitung. Ia bahkan pernah berdiri di antara 200 mayat korban perang.

“Aku selalu memakai rompi anti-peluru, tapi itu tidak menjamin keselamatanku. Kalau dibom, ya, aku akan mati juga,” katanya.

Salah satu efek terburuk dari meliput perang yang dirasakan Ismaeli adalah gangguan kejiwaan. Ia menderita post-traumatic stress disorder (PTSD) setelah mengalami penyiksaan di penjara Turki awal tahun 2016. Kepalanya sering sakit. Tidurnya tak tenang karena kerap mimpi buruk. Ia juga sering ketakutan dan mengalami paranoid.

Ditangkap dan Disiksa Tentara Turki

Pada 2016 Afshin Ismaeli pergi ke Suriah dan Irak, mewawancarai pimpinan YPG (Yekineyen Parastina Gel)—kelompok milisi Kurdi yang berjuang melawan ISIS.

Pada 5 Februari 2016, ia bergerak ke Turki, tepatnya ke Diyarbakir, sebuah kota di tenggara Turki. Ia kesulitan mendapatkan visa kerja karena berstatus freelancer.

Dalam perjalanannya ke Diyarbakir, ia dihentikan tentara Turki. Paspor dan kameranya diperiksa. Beruntung, ia sudah mengosongkan memori kameranya. Meski belum menemukan apa-apa, mereka tetap membawanya ke kantor polisi, sebab tak punya visa wartawan.

Di kantor polisi, ia diinterogasi. Namun, bukan pertanyaan yang ia dapatkan, melainkan tuduhan-tuduhan dan paksaan agar ia mengaku.

Polisi dan tentara Turki semakin beringas ketika menemukan selembar surat keterangan yang ditulis tangan oleh pimpinan YPG. Surat itu menyatakan bahwa Ismaeli adalah jurnalis. Ismaeli membutuhkan surat itu ketika ia masuk ke Suriah. Sialnya, ia lupa membuangnya saat memasuki wilayah Turki.

YPG dan pemerintah Turki menyimpan sejarah konflik sejak 1978. Negara Turki menentang minoritas Kurdi yang menginginkan kemerdekaan. Selain YPG, kelompok milisi Kurdi lain yang terkenal adalah Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) atau Partai Pekerja Kurdistan dari Irak.

Setelah melihat surat itu, bukan lagi tuduhan yang didapatkan Ismaeli, tetapi pukulan. Ia menerima tuduhan macam-macam, dari teroris, polisi keamanan Israel, hingga mata-mata CIA. Akhirnya, ia dipenjara dengan tuduhan sebagai teroris.

Ismael lantas dibawa ke sebuah sel berukuran 2x2 meter. Hal yang paling diingat dia dari sel sempit itu adalah lembab, bau, dan kotor. Setiap hari, petugas datang dan memukulnya ke tengkuk. Dalam sehari, ia bisa pingsan tiga sampai empat kali, tak kuasa menahan sakit. Rasa sakit yang membuatnya kehilangan nafsu makan.

Selama enam hari di penjara, ia tak makan sama sekali. Ia mengira hidupnya berakhir di dalam penjara atau paling tidak ia akan dipenjara selama 15 tahun. Tetapi ia keliru.

Keberuntungan rupanya masih berpihak kepadanya. Pada hari ketujuh, Ismaeli dilepaskan berkat desakan dari Kedutaan Besar Norwegia di Turki. Ia lalu dipulangkan ke Norwegia dan dilarang masuk Turki selamanya.

Siksaan selama enam hari di penjara itulah yang membuatnya menderita PTSD, sampai saat ini.

“Setelah semua hal buruk itu, mengapa kamu masih mau menjadi wartawan perang?” tanya saya.

“Karena menurutku itu langkah yang benar. Aku hanya mencoba menolong dengan membuat dunia tahu betapa hancurnya kehidupan mereka yang bermukim di sekitar zona perang, betapa perang sudah menghancurkan hidup mereka.” Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan jawabannya.

“Mereka kehilangan rumah, atau bahkan tak punya makanan. Anak-anak diculik, dijadikan pelaku bom bunuh diri. Perempuan-perempuan diperkosa. Aku sudah melihat banyak sekali hal buruk ini sepanjang hidupku. Aku hanya mencoba membantu. Dan semoga saja bisa membantu. Aku lakukan apa yang aku bisa, dan aku paham, itu tak menjamin aku bisa menolong mereka.”

Di hari terakhir konferensi, sebuah pesta penutupan digelar. Para musisi memainkan musik tradisional Afrika. Usai makan malam, beberapa wartawan berkumpul di depan panggung; menari.

Di antara para wartawan itu, saya melihat Afshin Ismaeli. Ia menari, tertawa, tampak menikmati musik. Tak ada suara bom, tembakan, atau teriakan orang berlumur darah. Malam itu yang ada hanya nyanyian, dentuman jimbe, dan tawa para hadirin.

Sepekan setelah malam itu, Ismaeli akan kembali ke kehidupan yang menegangkan, meliput konflik di Tunisia.

Penulis: Wan Ulfa Nur Zuhra

Editor: Fahri Salam