tirto.id - Suatu hari di Agustus 2014, Yanto mendapat perintah dari bosnya. Perintah bukanlah perintah biasa. Dia mendapat tugas membuat pabrik ekstasi. Tanpa pikir panjang, perintah langsung dilaksanakan oleh pria kelahiran 1965 itu. Semula, dia diminta mencari rumah kontrakan. Setelah mendapatkan tempat di Perumahan Central Park Cikarang, Bekasi, pemilik nama asli Sujanto ini pun langsung melapor kepada bosnya melalui telepon.

Yanto ternyata cukup licik. Dia mengatakan pada bosnya, harga sewa rumah kontrakan itu Rp14 juta per tahun. Padahal, aslinya hanya Rp700 ribu per bulan. Sang bos pun percaya dan mengirimkan uang sebesar Rp15 juta kepada Yanto untuk membayar kontrakan. Sisanya diberikan kepada Yanto sebagai imbalan.

Setelah dua hari menempati rumah kontrakan, Yanto pulang ke Surabaya. Sesampai di Surabaya, dia kembali mendapatkan perintah dari bos untuk membeli mesin pembuat ekstasi. Dengan dibantu Aries Perdana Kusuma, kenalannya. Yanto akhirnya mendapatkan mesin pembuat ekstasi di Semarang, Jawa Tengah, seharga Rp32 juta. Yanto kembali melapor kepada bosnya. Dia dikirimi uang sejumlah Rp35 juta untuk membeli mesin tersebut. Tidak selesai di situ, Yanto kemudian juga diminta membeli bahan baku membuat ekstasi dan diberi uang Rp10 juta.

Pada September 2014, tak lama setelah memproduksi ekstasi, Yanto kembali menerima perintah. Kali ini diminta mengambil narkotika jenis “Perangko” dari seseorang tak dikenal yang diletakan di bawah pohon, di depan Museum Bank Indonesia, Jakarta Kota. Selang sebulan kemudian, Yanto kembali diperintah untuk mengambil sabu seberat 1 kilogram di bawah pot besar, di depan Bank Mandiri Jakarta Kota. Setelah itu, Yanto diminta memberikan kepada orang tak dikenal dengan cara meletakannya di pagar Museum Fatahilah.

Pada Maret 2015, Yanto kembali mendapat perintah. Dia diminta mengambil 25.000 pil ekstasi yang dipaketkan melalui kantor pos. Dia pun berangkat mengambilnya lalu menyimpan di rumah kontrakannya. Nantinya bakal ada orang yang mengambil ekstasi tersebut.

Di tempat berbeda, Suyatno yang akrab dipanggil Gimo, juga mendapat perintah dari orang yang memerintah Yanto. Pada November 2014, Gimo diperintah untuk membuka rekening Bank BCA dan ATM atas namanya. Setelah itu, Gimo diminta menyerahkan buku rekening dan ATM itu kepada Johni Suhendra.

Setelahnya, Johni dan Gimo diminta mengambil 20.000 pil ekstasi dari seseorang tak dikenal. Keduanya pun berangkat ke alamat yang diberikan oleh bos, yakni di Perum Central Park Cikarang, Bekasi. Tepat pada 12 Maret 2015, Johni dan Gimo pun bertemu dengan Yatno di Perum Central Park Cikarang. Sesuai perintah bos yang sama, Johni dan Gimo mengambil 20.000 pil ekstasi, begitu juga Yatno yang diperintahkan untuk memberikannya.

Sang Pengendali di Balik Penjara

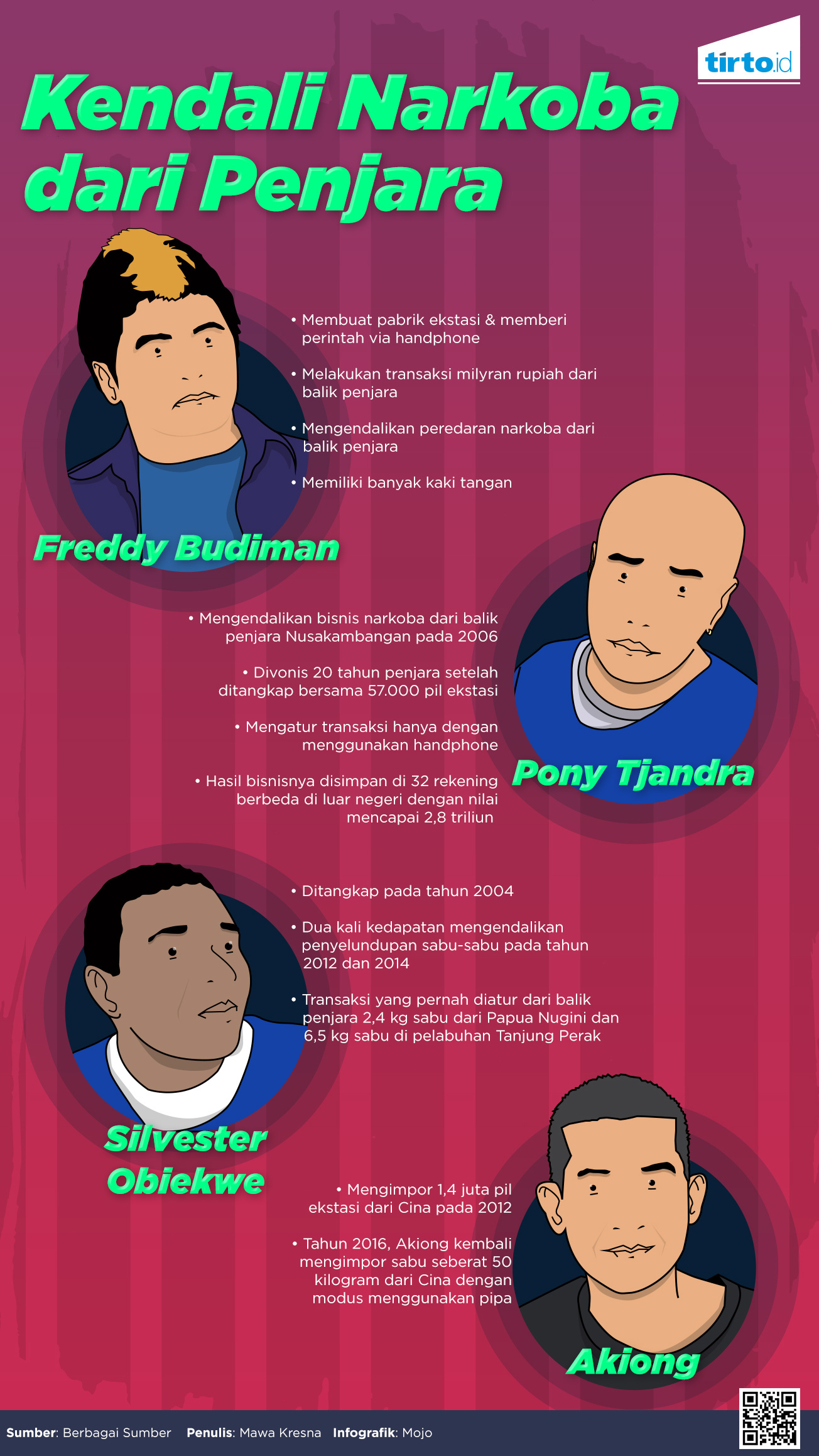

Sejatinya, baik Johni, Gimo dan Yatno, ketiganya mendapat perintah dari orang yang sama yaitu mendiang Fredi Budiman (Freddy Budiman), terpidana hukuman mati kasus narkoba. Saat memberikan perintah pada ketiganya, Fredi berada di penjara Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Semua transaksi dan perpindahan narkoba diatur oleh Freddy hanya dengan menggunakan telepon. Tidak hanya itu, sejumlah transaksi keuangan pun dilakukan Fred dengan layanan mobile banking. Semuanya mudah dan teratur.

Johni, Gimo dan Yatno hanya tiga dari sejumlah orang yang mendapat perintah dari Fredi. Masih ada sederet nama yang juga mendapat perintah untuk melakukan transaksi narkoba, seperti Olki Saputra, Henny Christoffeel dan Chandra Halim.

Sebenarnya, pengendali peredaran narkoba dari dalam penjara bukan cuma dilakukan oleh Fredi. Pelaku lainnya sebut saja Pony Tjhandra. Pony pernah juga mengendalikan bisnis narkoba dari balik penjara Nusakambangan pada tahun 2006. Pony sebelumnya divonis 20 tahun penjara setelah ditangkap atas kepemilikan 57 ribu butir pil ekstasi.

Seperti halnya Fredi, Pony juga mengatur semua transaksi hanya dengan menggunakan handphone. Dia dengan mudah menghubungi anak buahnya dan memerintah mereka untuk melakukan transaksi. Kasus Pony sampai sekarang masih terus dikembangkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kabar terbaru, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana dari penjualan narkoba di Indonesia yang kembali menyeret nama Pony Tjandra.

Menurut Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba, BNN, Inspektur Jenderal Arman Depari, saat ini pihaknya sudah menemukan adanya 32 rekening di luar negeri yang menerima aliran pencucian uang bisnis narkoba Pony. Total mencapai Rp2,8 triliun. “Transaksinya antara tahun 2014 hingga tahun 2015,” kata Arman dalam keterangan pers di Kantor BNN, pada Jumat (19/8/2016).

Selain Freddy dan Pony, masih ada Silvester Obiekwe, seorang warga negara Nigeria yang ditangkap pada tahun 2004. Dari balik jeruji Nusakambangan, pria yang akrab dipanggil Mustofa ini juga mengendalikan bisnis narkoba. Mustofa bahkan dua kali tertangkap basah mengendalikan penyelundupan sabu-sabu.

Mustofa pernah memerintahkan dua anak buahnya untuk menyelundupkan 2,4 kilogram sabu-sabu melalui Papua Nugini pada tahun 2012. Dua tahun setelahnya, Mustofa kembali memerintahkan dua anak buahnya menyelundupkan sabu-sabu seberat 6,5 kilogram di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dua upaya itu gagal setelah para kaki tangannya berhasil ditangkap sebelum menyebarkan barang haram tersebut.

Akal Bulus Para Pengendali

Bagi para bandar besar narkoba seperti Fredi Budiman, Pony Tjandra dan Mustofa, menyelundupkan alat komunikasi seperti handphone ke dalam lapas adalah hal yang mudah. Bahkan jika lapas sudah difasilitasi dengan alat penyadap, masih banyak cara untuk mengakalinya. Mereka dengan mudah mengetahui jika area lapas telah dipasang alat penyadap.

Mantan Deputi Pemberantasan Narkotika Badan Narkotika Nasional, Inspektur Jenderal Purnawirawan Benny Mamoto mengungkapkan, sejumlah trik dimiliki para tahanan agar tetap bisa mengendalikan peredaran narkoba dari balik penjara. Salah satunya dengan memanfaat kecanggihan teknologi. “Kalau sudah ada jumper-nya, itu gampang. Mereka tinggal cari tahu jenis jumper-nya, lalu beli handphone yang lebih canggih. Itu yang terjadi,” ujar Benny Mamoto saat berbincang dengan tirto.id, Selasa pekan lalu.

Jika alat komunikasi sudah masuk dan bisa digunakan, para bandar dengan mudah mengendalikan peredaran narkoba. Bahkan dalam hitungan menit, mereka sudah bisa melakukan transaksi hingga ratusan juta. “Caranya gampang, dia tinggal telepon cari info, ada barang nggak? Setelah itu dia jual lagi ke orang lain. Telpon orang lain, ‘gue ada barang, harga segini, mau nggak? Kalau mau lu terima beres, barang sampai di tangan.’ Caranya cuma begitu. Tiap hari begitu, bayangkan perputaran uang itu ada berapa,” tutur Benny.

Tidak sekadar soal penggunaan teknologi, terkadang para pengendali bisnis narkoba di dalam lapas pun harus berakting menyakiti diri sendiri. Tujuannya adalah agar bisa keluar dari ruangan isolasi BNN untuk di pindah ke penjara. Misalnya di dalam satu kamar lapas, sang bandar tidak bisa mendapatkan menggunakan handphone, mereka akan berupaya agar dipindahkan.

“Dalam kasus Fredi, dia sampai hantamkan kepala ke tembok. Tapi waktu itu kita tahu, itu trik dia supaya dipindahkan ke sel lain bersama napi lain. Karena kita biarkan, dia akhirnya mau bunuh diri pakai potong urat nadi,” ujar Benny.

Kenekatan para bandar agar tetap bisa menjalankan bisnisnya dari balik penjara, salah satunya karena alasan melindungi diri dari hukuman mati. Mereka yang sudah divonis hukuman mati, biasanya lebih nekat dalam beraksi dengan harapan mendapatkan banyak uang untuk membeli hukum. Jika hukuman mati tidak bisa mendapatkan grasi, setidaknya dengan uang mereka berharap bisa melakukan penundaan hukuman mati. Ada kepercayaan dari para bandar besar ini, hukuman bisa dibeli, termasuk hukuman mati.

“Kenapa Fredi itu tidak berhenti? Kenapa yang warga negara Nigeria itu tidak berhenti? Itu karena mereka berharap bisa dapat duit banyak untuk membeli hukum. Kalau yang belum divonis mati biasanya lebih takut, yang sudah vonis mati nothing to lose,” kata Benny.

Penulis: Mawa Kresna

Editor: Nurul Qomariyah Pramisti