tirto.id - Jumlah populasi penganut agama Buddha di Indonesia terbilang sedikit dibandingkan agama lainnya. Sehingga tak mengherankan keberadaan para penganutnya di berbagai institusi negara pun tak banyak. Di institusi militer misalnya, sulit menemukan jenderal beragama Buddha.

Gatot Subroto adalah salah satu di antara yang sedikit itu. Meski banyak kalangan menganggapnya seorang Muslim, segolongan orang menilai dia seorang Buddhis. Apalagi dia dikenal sebagai pelindung agama Buddha.

“Semasa hidupnya, sebagai pelindung agama Buddha, ia tampak hadir dalam upacara-upacara keagamaan Buddha, antara lain pada upacara-upacara Waisak di stupa Borobudur. Kepada umat Buddha Semarang juga pernah dihadiahkan sebuah patung Buddha besar berlapis emas seberat satu setengah ton yang berasal dari Muangthai,” tulis Moh Omar dalam Jenderal Gatot Subroto (1976: 114). Namun, di mata Moh Omar, “Gatot Subroto adalah seorang Muslim.”

Baca juga: Gatot Subroto: Sersan "Gila" yang Cinta Damai

Mengenai meninggalnya, Peter Britton mencatat dalam Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia (1996:180), “Dia [Gatot Subroto] meninggal di depan seorang ulama yang menasihatinya untuk membaca dua kalimat syahadat, pengakuan kepercayaan (kepada Allah SWT sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rosul), dan kemudian ia meninggal dengan tenang”.

Meski menjelang wafat Gatot mengucapkan syahadat, semasa hidupnya ia adalah pemeluk Buddha. “Gatot Subroto mempunyai keengganan yang kuat terhadap Agama Islam dan memeluk agama Buddha,” tulis Peter.

Gatot dianggap punya keahlian tertentu yang dalam dunia kejawen dianggap sebagai salah satu keahlian tertinggi: meramalkan saat kematiannya sendiri. Hal itu dianggap akan mempermudah perjalanannya berpulang kepada Yang Maha Kuasa.

Mencari Ketenangan Jiwa

Orang yang menjadi saksi atas bagaimana Gatot berlaku layaknya orang Buddha adalah bekas bawahannya di militer, Soemantri Mohammad Saleh. Dia pernah menjadi asisten Gatot ketika Gatot masih berpangkat kolonel dan menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) pada 1950-an.

“Ada sebuah kenangan yang sampai saat ini membekas dan tidak mungkin hilang dari ingatan saya mengenai Pak Gatot. Ketika menghadapi kesulitan, ia selalu bersemadi di luar rumah, di bawah pohon mangga, hanya mengenakan celana pendek dan bertelanjang dada,” aku Soemantri, seperti tercatat dalam Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1984-1985 (1985: 737). Hal itu juga dilakoni Gatot Subroto ketika menjadi Gubernur Militer Jawa Tengah.

Baca juga: Dominasi Didikan Jepang dalam Kepemimpinan TNI

“Pak Gatot memang suka terus-terang bahwa dirinya itu (pemeluk) Buddha,” tutur Soemantri. Buddha memang dikenal sebagai agama damai dan orang tertarik akan ketenangan yang diajarkannya. Gatot muda tumbuh sebagai anak yang badung dan keras kepala. Di masa sekolah, dia dikenal tukang berkelahi. Seorang anak pejabat Belanda pun pernah merasakan bogem mentahnya.

Meski keras kepala, Gatot sangat menyayangi orang tak berdaya dan suka berbagi. Moh Omar mencatat, Gatot menolong orang-orang susah yang kepala keluarganya ditahan pemerintah Belanda di zaman kolonial (hlm. 33-35). Padahal Gatot adalah sersan marsose dalam Tentara Kerajaan Belanda alias KNIL.

Baca juga:

- Bubarnya Angkatan Perang Hindia Belanda: KNIL

- Saat Serdadu KNIL Menyantap Rendang dan Daging Kelelawar

Soemantri Mohamad Saleh tentu tahu cerita soal Gatot yang disayangi prajurit bawahan. “Terus terang saya terpengaruh Pak Gatot,” aku Soemantri. Jika Gatot keras kepala di masa mudanya dan tak jauh dari huru-hara, Soemantri merasa masa mudanya penuh hura-hura.

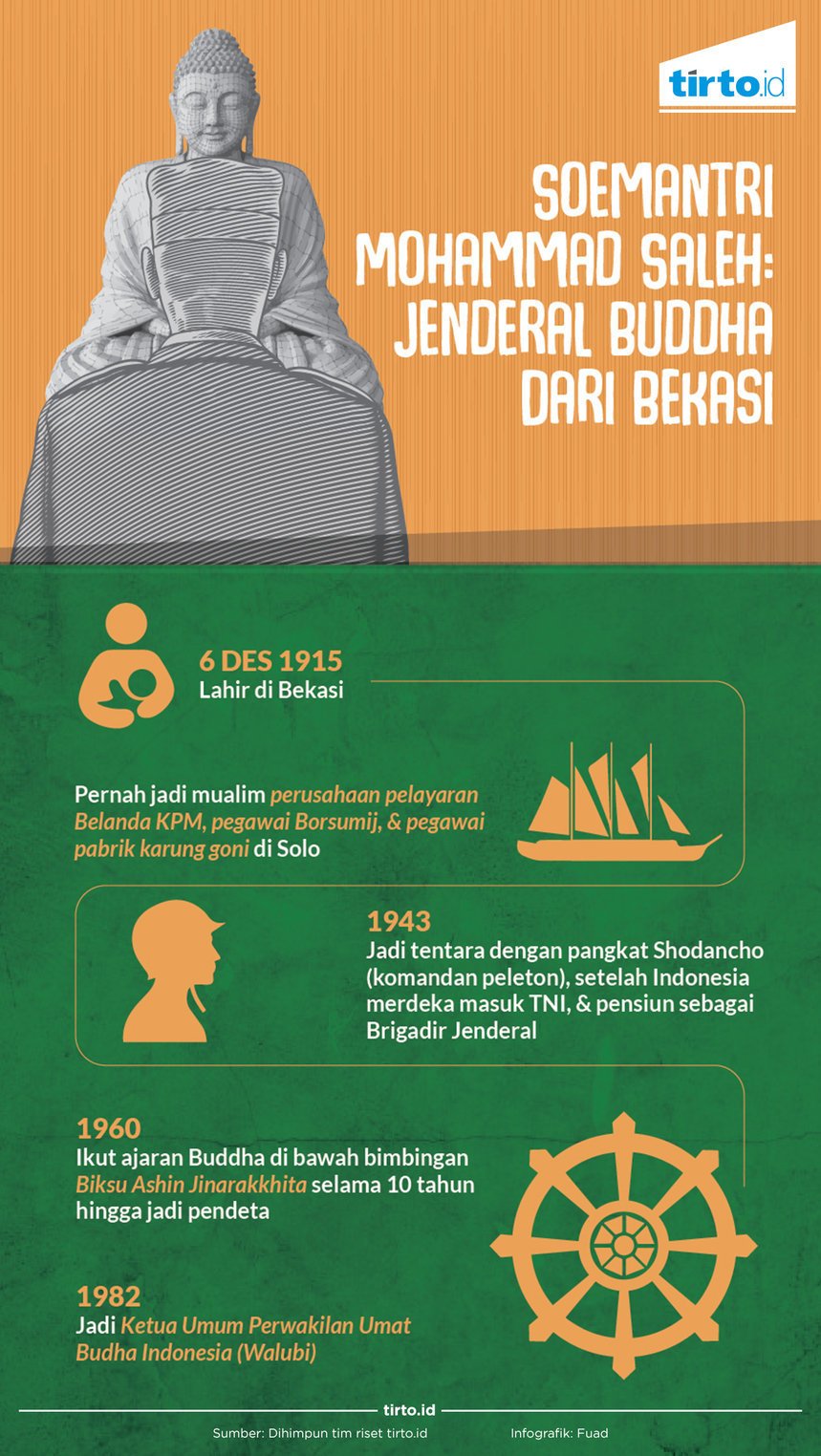

Soemantri muda doyan dansa-dansi, main gaple, juga tenis—yang kala itu olahraga elit. Itulah kenapa dia tak beroleh ijazah SMA. Sekolahnya pun hanya sampai MULO (setingkat SMP) dan pernah bekerja di pabrik karung goni di Solo. Laki-laki kelahiran Bekasi, 16 Desember 1915 ini, menurut Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI AD (1988), juga pernah jadi mualim perusahaan pelayaran Belanda KPM dan karyawan Borsumij (hlm. 280).

Baca juga:RMS: Palagan Penebusan Eks KNIL dan Tetara Kiri

Ia dinamai Soemantri karena ketika lahir ayahnya menjabat mantri polisi. Belakangan, sang ayah menjadi Jaksa Kepala di Jakarta. Latar-belakang keluarganya adalah Islam dan berasal dari Jawa, meski ayahnya pernah jadi pegawai kolonial di sekitar Jawa Barat dan Jakarta. Setidaknya, itu terlihat dari dua nama belakang yang melekat pada namanya—yang merupakan nama almarhum ayahnya.

Ketika Gatot menjadi Gubernur Militer di Jawa Tengah dan sering semedi di bawah pohon mangga, Soemantri belum jadi penganut Buddha. Soemantri mantap masuk Buddha ketika Gatot masih hidup, sekitar 2 tahun sebelum atasannya itu meninggal dunia pada 11 Juni 1962.

Baca juga: Cara Buddha, Hindu, dan Konghucu Mengajarkan Puasa

Pada 1960, ketika masih berpangkat mayor, barulah Soemantri mantap untuk memeluk Buddha. Kala itu, Soemantri sudah 15 tahun jadi perwira TNI. Laki-laki yang pernah jadi Asisten Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ini, sejak 1960 mendapat bimbingan dari Biksu Ashin Jinarakkhita. Setelah 10 tahun bimbingan, Soemantri mencapai taraf Maha Upasaka (pendeta).

Soemantri menjadi orang terkemuka dalam komunitas Buddha Indonesia. Apalagi dia seorang brigadir jenderal di awal 1980-an. Pada 1982, seperti tercatat dalam Apa dan Siapa, Soemantri menjadi Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), yang hingga 1985 punya 3,5 juta pemeluk (hlm. 738).

Meski dirinya sudah menganut Buddha, hingga level pendeta dan jadi Ketua Walubi, anak-anak dan istri Soemantri tetap Muslim. Tidak ada paksaan beragama untuk keluarganya. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan menghalalkan keberagaman dan menghargai perbedaan, Soemantri boleh bangga soal kehidupan keluarganya.

“Saya sudah melaksanakan kerukunan kehidupan beragama,” ujar Soemantri.

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Ivan Aulia Ahsan