tirto.id - Suatu sore pada bulan puasa di pinggir lapangan sepakbola, Aan dengan rombongan kawan-kawan sekolahnya datang dan menantang kami tanding sepakbola.

“An, beraninya nantangin pas puasa!” kata Alvin.

“Halah, bilang aja takut,” jawab Aan.

“Besok kalau berani ikut puasa! Kita taruhan,” sahut Amri.

“Iya! Siapa takut. Besok nian ya,” balas Aan.

Aan anak tetangga kampung kami, rumahnya hanya berselang lima rumah dari rumah saya. Aan lahir dari keturunan Tionghoa, pemeluk agama Buddha. Dia satu-satunya keturunan Tionghoa yang mau bergaul dengan kami. Saat anak-anak Tionghoa lain di sekitar kampung kami main basket, Aan memilih main sepakbola bersama kami. Padahal kebanyakan warga keturunan Tionghoa di Jambi sangat tertutup dalam bergaul.

Kami pun jadi heran ketika Aan menyanggupi tantangan untuk ikut puasa. Kami meragukan Aan ikut puasa dan hanya pura-pura puasa supaya bisa menang melawan kami.

“Emang orang Buddha boleh ikut puasa?” tanya Joko pada kami. Tak ada yang bisa menjawab.

Keesokan harinya, pertandingan melawan Aan dan teman-teman sekolahnya batal. Sebabnya, kami tidak percaya kalau mereka puasa. Syarat pertandingan pun diperbarui.

“Besok dari pagi kita di sini, biar tahu kalau kalian enggak makan-minum,” ujar Amri.

“Enggaklah, kita juga puasa, kok,” kata Aan.

“Bohong. Emang Buddha ada puasanya?” tanya Joko yang sedari kemarin penasaran.

“Ada,” kata Aan, yakin. Tapi dia tidak bisa menjelaskannya. “Pokoknya ada!”

Karena tidak ada kesepakatan, pertandingan sepakbola dengan taruhan itu dibatalkan.

Bertahun-tahun kemudian, saya baru mendapat jawaban pertanyaan Joko, apakah agama Buddha ada puasa?

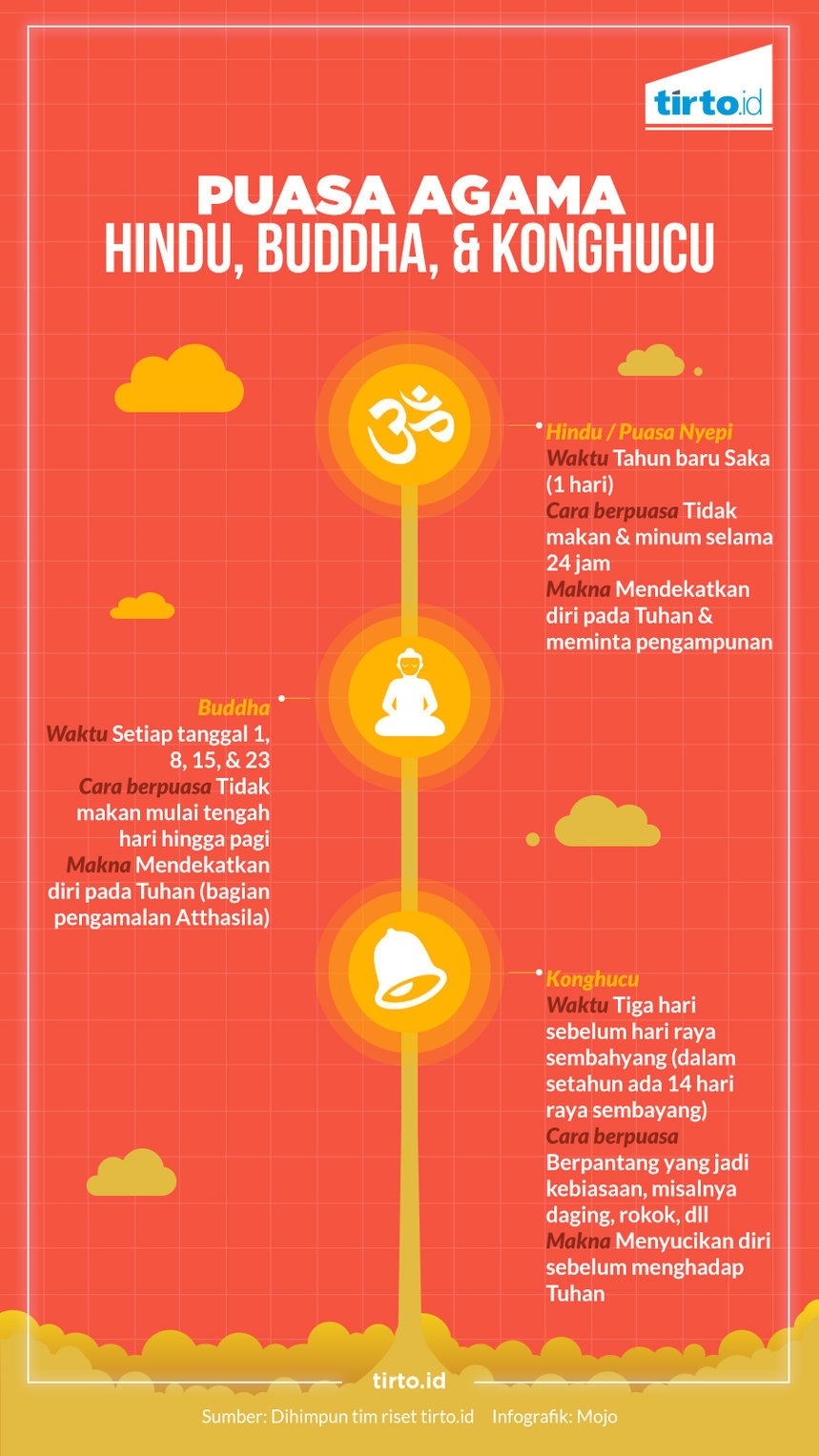

Bhante Vijjananda di Jawa Timur mengatakan benar bahwa dalam agama Buddha diajarkan juga berpuasa. Dalam satu bulan, puasa dilakukan selama empat kali, setiap tanggal 1, 8, 15 dan 23.

“Puasa itu dilakukan empat kali berdasarkan penanggalan bulan,” kata Bhante Vijja.

Penanggalan bulan Buddha berbeda dari kalender Masehi. Ia dihitung berdasarkan bulan purnama. Saat bulan purnama, berarti itu bulan baru.

Puasa umat Buddha dilakukan dengan cara tidak makan mulai tengah hari saat matahari di atas kepala. Mereka yang berpuasa baru diperbolehkan makan pada pagi keesokan hari. Untuk minum, tidak masuk dalam puasa, sehingga orang yang berpuasa tetap boleh minum.

“Karena dulu belum ada jam penunjuk waktu, jadi menggunakan penglihatan. Kalau kita sudah bisa melihat garis tangan secara jelas dengan sinar matahari, maka itu sudah diperbolehkan makan,” ujar Bhante Vijja.

Konsep puasa agama Buddha ini tidak berdiri sendiri. Puasa merupakan salah satu bagian dari pengamalan Atthasila atau delapan aturan moral yang diajarkan oleh Buddha.

Delapan aturan moral itu: 1) bertekad melatih diri untuk menghindari menyakiti dan membunuh makhluk hidup apa pun juga; 2) bertekad melatih diri untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan atau diizinkan atau mencuri; 3) bertekad melatih diri untuk menghindari hubungan seksual; 4) bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan atau kata-kata tidak benar, yang kasar, memfitnah dan menyakiti makhluk lain (berbohong); 5) bertekad melatih diri untuk menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran; 6) bertekad melatih diri untuk menghindari makan makanan di waktu yang salah, yaitu lewat tengah hari; 7) bertekad melatih diri untuk menghindari kegiatan yang bersenang-senang seperti bermain musik dan bersolek; dan 8) bertekad melatih diri untuk menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi, besar, dan mewah.

Delapan aturan moral ini tak boleh ditinggalkan ketika umat Buddha berpuasa. Tujuannya, terkesan sederhana tetapi selalu jadi acuan sejumlah agama besar di dunia: menahan hawa nafsu dan berbuat kebajikan. Itu dilakukan semata untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Berpantang ala Konghucu

Pada waktu yang sama ketika bulan purnama atau tanggal 1 dalam kalender Buddha, umat Konghucu melakukan sembahyang di Litang. Sebelum bersembahyang, umat Konghucu dianjurkan untuk berpuasa.

Menurut agamawan Konghucu di Jakarta, Peter Lesmana, biasanya tiga hari sebelum sembahyang, umat Konghucu harus terlebih dulu berpuasa. Puasa dalam Konghucu ini berbeda dari konsep puasa menahan haus dan lapar.

“Puasa dalam kita, umat Konghucu, itu lebih pada berpantang,” kata Peter.

Bentuk berpantangnya beragam, tergantung kebiasaan seseorang. Jika seseorang terbiasa mengonsumsi daging, maka selama tiga hari sebelum sembahyang hari raya, mereka berpantang memakan daging. Tidak hanya soal konsumsi, bahkan urusan merokok hingga perilaku dan tutur kata bisa disertakan dalam berpantang.

“Dalam satu tahun itu ada 14 hari raya, jadi minimal orang Hindu akan berpantang 14 kali,” ujar Pater. Selain dari 14 hari raya itu, berpantang juga bisa dilakukan menjelang sembahyang di rumah.

Menurut Peter, laku berpantang merupakan upaya untuk menyucikan diri sebelum menghadap Tuhan. Ia mengibaratkan ketika seseorang hendak bertemu dengan presiden harus mengenakan pakaian yang rapi dan pantas. Begitu pula ketika menghadap Tuhan, secara rohani orang harus suci agar pantas saat menghadap Tuhan.

“Menghadap presiden saja harus rapi, apalagi menghadap pada Tuhan,” ucapnya.

Upawasa Hindu

Jika umat Konghucu berpuasa untuk memantaskan diri bertemu dengan Tuhan, umat Hindu memiliki makna yang berbeda tetapi masih terkait dengan Tuhan. Dalam agama Hindu, puasa disebut Upawasa. Upa berarti mendekat, Wasa berarti Tuhan atau Sang Hyang Widi. Secara harfiah, Upawasa berarti upaya mendekatkan diri kepada Tuhan.

I Gusti Agung Cok, salah seorang aktivis keagamaan Hindu, menjelaskan bahwa Upawasa itu wajib dilakukan pada hari raya. Contohnya pada hari raya Siwaratri yang jatuh setiap panglong ping 14 Tilem kapitu atau Prawaning Tilem Kapitu, yaitu sehari sebelum tilem. Tilem sendiri bulan baru dalam kalender Saka.

“Puasa yang dilakukan tidak makan dan minum sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Biasanya terus melakukan sembahyang di Pura,” ujarnya.

Selain Siwaratri, puasa wajib juga dilaksanakan pada hari raya Nyepi. Bedanya, dalam puasa Nyepi, tidak makan dan minum selama 24 jam penuh, sejak pagi hingga pagi lagi.

“Mereka yang diwajibkan puasa adalah yang sudah remaja. Tapi, kalau memang tidak kuat melaksanakannya, tidak apa,” tutur Agung Cok.

Ia bercerita dalam hari raya Nyepi lalu, keluarganya menghabiskan waktu seharian di Pura. Mereka beribadah dan membaca kitab-kitab dan bermeditasi. “Tidak harus di Pura, di rumah juga bisa. Tapi lebih baik di Pura, bersama-sama dengan yang lain,” tambahnya.

Selain puasa wajib, ada pula puasa berkaitan upacara tertentu. Contohnya, puasa setelah upacara Pawintenan. Pawintenan berasal dari kata mawinten yang berarti menjadi suci. Seseorang yang akan disucikan itu harus melakukan puasa selama tiga hari, hanya makan nasi kepel dan air kelungah nyuhgading.

“Untuk semua, puasa," ujar Agung Cok. "Bagi wanita yang sedang haid ada dalam keadaan cuntaka (kotor), jadi tidak boleh berpuasa."

Penulis: Mawa Kresna

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id