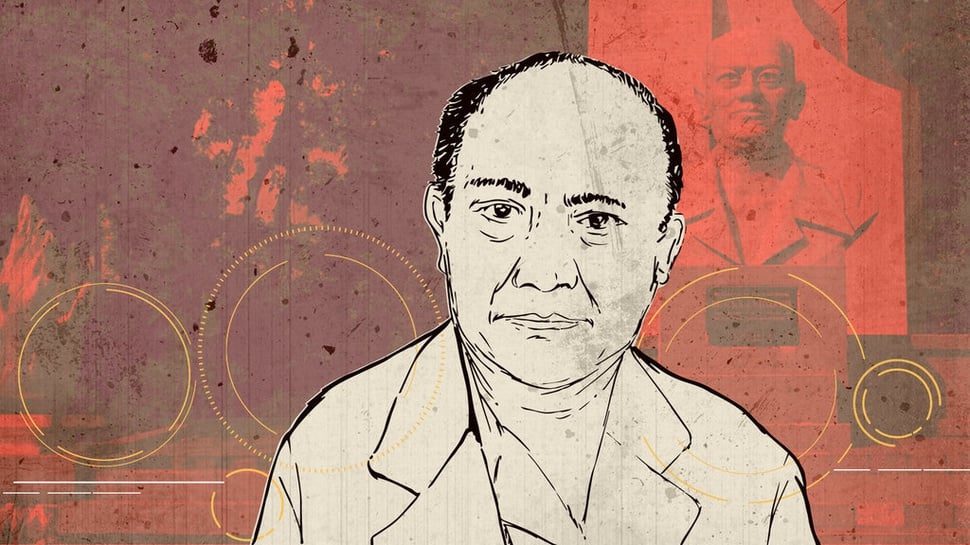

tirto.id - Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi (juga biasa ditulis Ratu Langie atau Ratulangie) muda pergi jauh-jauh ke negeri Belanda dengan niat menunut ilmu. Tujuannya sederhana saja: bisa diterima dan mendapat gelar dari jurusan matematika di Vrije Universiteit Amsterdam.

Bekal pendidikan yang Ratulangi punya dari Hindia Belanda cukup mumpuni: sebuah ijazah Lager Onderwijs (setingkat SMA) dan Middlebare Acte (setingkat diploma). Namun, sesampainya di sana, tujuan Ratulangi hampir tidak terwujud. Vrije Universiteit Amsterdam menolak memberikan gelar kepada Ratulangi. Alasannya, Ratulangi tidak mengantongi ijazah Hogere Burgerschool (HBS) atau Algemene Middlebare School (AMS).

Ditolak Amsterdam tidak membuat Ratulangi patah arang. J.H. Abendanon, seorang sosialis Belanda yang juga kawan pena R.A. Kartini, membantu Ratulangi pindah ke Zurich University. Di Zurich, Ratulangi lulus sebagai doktor filsafat alam bidang matematika dan menjadi orang Indonesia, jika boleh disebut demikian, pertama bergelar doktor matematika.

Dari Landstreek van Manado ke Minahasa

Ratulangi lahir dari keluarga bangsawan Tondano, sebuah daerah di ujung utara pulau Sulawesi yang sejak abad ke-18 masuk dalam wilayah Minahasa.

Sebelum dikenal dengan nama Minahasa, wilayah itu disebut landstreek van Manado. Pada 1679, para tokoh di Sulawesi bagian utara mengadakan perjanjian dengan raja setempat dan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) untuk menyingkirkan Spanyol. Setelah Spanyol tersingkir, guna mencegah dualisme kepemimpinan, traktat tapal batas pada 1756 membagi wilayah kekuasaan para raja hanya di Bolaang dan Mangondow, sementara VOC mendapat Minahasa.

Minahasa sendiri, secara harfiah, berarti "persatuan, menjadi satu". Semasa VOC, wilayah ini berisi 27 unit-unit politik terpisah yang disebut walak. Disebut terpisah karena VOC tidak pernah sanggup mengangkat seorang pemimpin yang berkuasa penuh di Minahasa karena peperangan antar-walak.

Ini baru berubah sejak VOC, kompeni yang disebut nilai perusahaannya setara 20 perusahaan modern semisal Facebook, Amazon, dan Apple itu, mengalihkan kekuasaannya atas Nusantara ke pemerintah Belanda.

Pada 1809, Belanda memberantas pemberontakan sejumlah walak di Tondano. Kemudian, ia membuka perkebunan kopi luas-luas di Minahasa sejak 1822. Hal tersebut membuat administrasi kolonial semakin menancap di Minahasa: para walak kini dilatih, ditugaskan, dan dibayar sebagai pegawai kolonial Belanda.

Apabila Ratulangi bukan keturunan bangsawan, mungkin dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di Eropa atau boleh jadi dia berakhir sebagai pekerja di kebun-kebun kopi yang dibuka Belanda itu.

“De wedergeboorte een volk”

Benedict Anderson menyampaikan dalam Imagined Communities (1983) bahwa asumsi yang menyatakan negara kolonial, secara menyeluruh, menentukan batas-batas nasionalisme anti-kolonial tidak berlaku secara umum. Salah satu fenomena yang membantah asumsi tersebut ialah Indocina. Di wilayah jajahan Perancis tersebut, lahir tiga nasion yang berdiri sebagai negara terpisah dan kerap saling tempur: Vietnam, Kamboja, dan Laos.

Nasionalisme regional seperti itu sejatinya juga muncul di Hindia Belanda, tak terkecuali di Minahasa. Namun, di wilayah ini, sebagaimana dituliskan secara rinci dalam "Nationalism and Regionalism in Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies" (1992) oleh David Henley, nasionalisme modern dengan akar historis otonom muncul bersamaan, ketimbang sebagai komponen atau reaksi, atas nasionalisme Indonesia.

Menurut Henley, kristenisasi dan kebijakan pemerintah kolonial Belanda menjadi dua hal penting bagi kemunculan Minahasa sebagai sebuah nasion. Henley sendiri mencirikan nasion sebagai perceived community yang dibatasi sebuah wilayah tanah air dan dijiwai dengan suatu rangkaian gagasan politik dan sosial yang kuat.

“Gagasan tersebut boleh jadi diekspresikan dalam istilah-istilah keagamaan, namun ia hampir selalu berisi tujuan-tujuan sekuler mengenai persatuan sosial, kemajuan pemikiran dan material, serta kemerdekaan bersama dalam ruang politik dan budaya,” sebut Henley.

Datang dan dianutnya Kristen oleh orang-orang Minahasa mulai terjadi sejak era Spanyol dan VOC. Namun, orang Minahasa secara masif hijrah memeluk Kristen pada periode 1831-1891. Ini terwujud berkat peran lembaga misionaris Belanda Nederlandsch Zendeling Genootschaap (NZG).

Rupanya, iman Kristen yang diajarkan NZG berdampak besar bagi Minahasa. Ajaran NZG menyerukan bahwa orang-orang Minahasa bersaudara. Ia juga secara perlahan memberi landasan moral untuk menghentikan tradisi terdahulu, seperti berburu kepala musuh. Ini kemudian disebarkan melalui institusi pendidikan gereja dan koran Tjahaja Sijang (terbit pertama kali pada 1868) yang dikelola NZG.

"NZG meyakini mereka tidak sedang menciptakan Minahasa, namun menciptakannya kembali dalam nafas Kristen. De wedergeboorte een volk—kelahiran kembali masyarakat—adalah cara seorang misionaris menggambar proses tersebut," sebut Henley.

Sedangkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda berperan dalam menciptakan elite-elite baru keluarga bangsawan di Minahasa. Guna mempertahankan status sosial mereka, para keluarga elit tersebut, bahkan yang berbeda walak, saling mengawinkan anggota keluarga. Komunikasi antar-walak pun berkembang lebih jauh dengan dipakainya bahasa Melayu dalam birokrasi dan dibangunnya jalan aspal.

Setengah Hati untuk “Eurasia di Hindia”

Gereja dan pemerintah kolonial boleh jadi membuat Minahasa maju. Pada 1930, Ratulangi adalah satu dari separuh warga Minahasa yang bisa membaca. Sementara itu, satu dari delapan di antaranya hidup di luar Minahasa. Di sana, mereka berkesempatan menjadi juru tulis pemerintah, pengawas perkebunan, polisi, dan asisten misionaris.

Kesempatan tersebut membuat orang-orang Minahasa dirasa lebih maju dan terkenal dibanding pribumi lain di Hindia Belanda, sampai-sampai mereka disebut "Eurasia di Hindia".

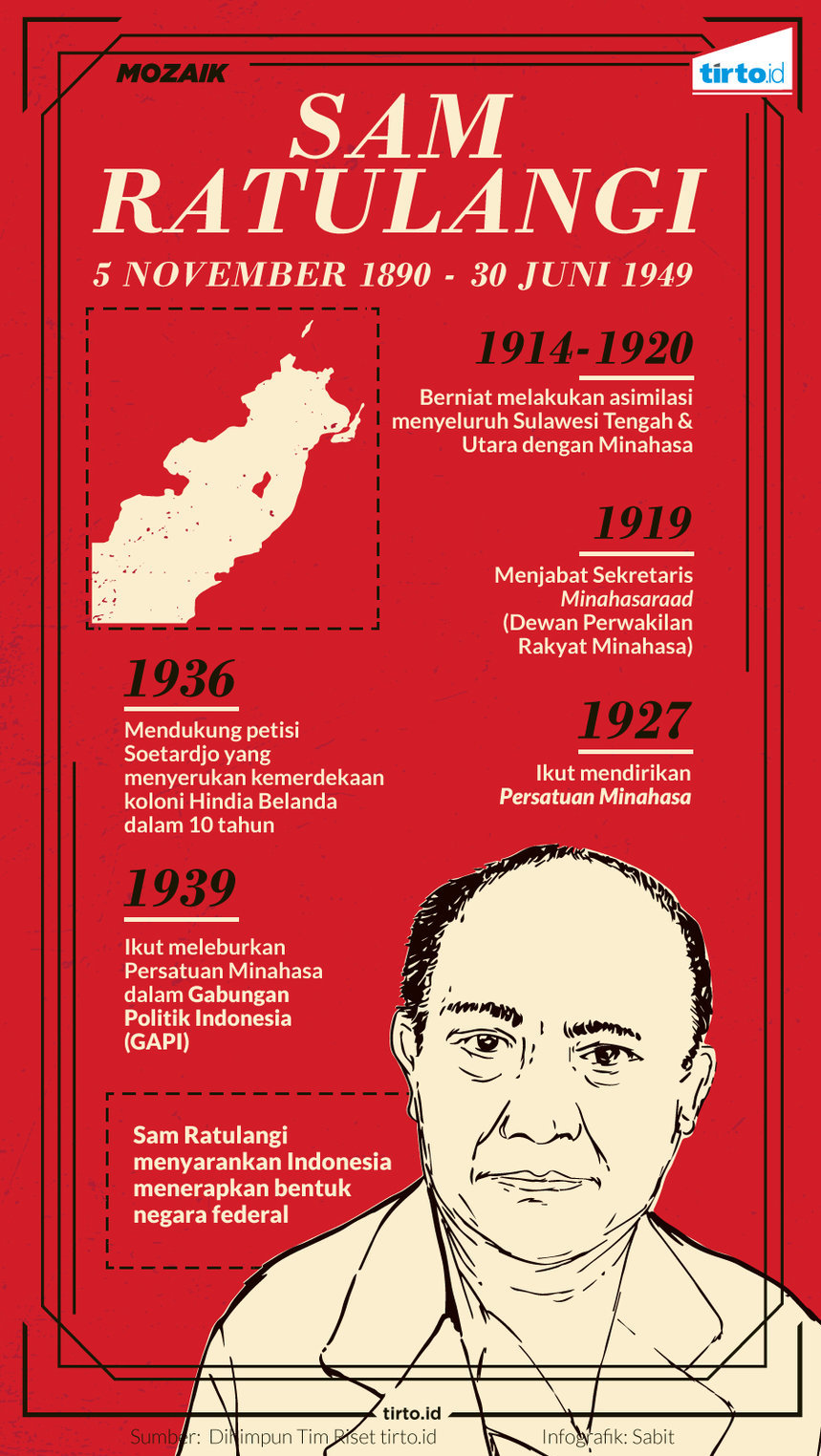

Di satu sisi, kesempatan tersebut memunculkan narasi ekspansionis dalam nasionalisme Minahasa. Sepanjang tahun 1914-1920, Sam Ratulangi menyerukan pénétration pacifique alias penetrasi damai Sulawesi oleh orang-orang Minahasa. Tujuan utamanya ialah asimilasi menyeluruh Sulawesi bagian tengah dan utara ke dalam Minahasa.

Beberapa tahun sebelumnya, rasa ekslusif orang-orang Minahasa pun sudah terlihat. Pada 1909, orang-orang Minahasa yang bergabung di tentara Hindia Belanda mendirikan organisasi nasionalis Minahasa pertama bernama Perserikatan Minahasa. Kemunculan organisasi ini dilandasi status tentara Minahasa yang lebih tinggi dari tentara pribumi lainnya dan keinginan untuk turut setara dengan tentara Eropa.

Perserikatan itu semakin lama kian berkembang. Orang-orang sipil dari Minahasa pun kemudian ramai-ramai menjadi anggota sekadar mendukung Perserikatan Minahasa, tak terkecuali Sam Ratulangi.

"Ada perasaan kebangsaan, suatu kebangsaan Minahasa. Semua hal terkait Minahasa, semua yang melibatkan suatu gagasan kebangsaan, dipusatkan di Perserikatan Minahasa," sebut Sam Ratulangi.

Namun, di sisi lain, orang-orang Minahasa sebenarnya tetap dianggap warga kelas dua di tanah airnya sendiri. Ini dapat dilihat dari pernyataan para misionaris dan pegawai asal Minahasa.

Lambertus Mangindaan adalah pegawai NZG yang berambisi menjadi seorang misionaris. Namun, atasannya yang seorang Eropa membuatnya frustrasi. Pada 1873, Mangindaan menulis artikel sejarah pemberontakan Tondano 1809. Dia bilang pemberontakan tersebut sebagai hasrat rakyat untuk merdeka.

Sedangkan A.L. Woworuntu, seorang pensiunan pegawai di Minahasa, pada 1891 membuat petisi berisi tuntutan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia untuk menginvestigasi Residen Manado M.C.E. Stakman yang kebijakan pajak dan sistem kerja korvenya ditentang banyak petani dan pimpinan walak. Dalam petisi tersebut, Woworuntu menyebut, "atas nama rakyat Minahasa yang saya bangga menjadi bagian darinya."

Dari Perserikatan Minahasa ke Minahasaraad

Salah satu gebrakan dilancarkan Perserikatan Minahasa pada 1919. Pada tahun itu, mereka meluncurkan petisi gelijkstelling kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Gelijkstelling berarti "kesetaraan". Gerakan ini dipimpin wakil ketua Perserikatan Minahasa J.H. Pangemanann, yang juga anggota partai kiri ISDV. Pada tahun tersebut memang sempat beredar isu pemerintah kolonial akan mencabut status kelas dua dari tentara Minahasa sehingga membuat orang-orang Minahasa setara dengan pribumi lainnya.

Namun, pamor Perserikatan Minahasa malah turun sejak gelijkstelling. Kemudian, pada tahun yang sama, pemerintah kolonial mendirikan dewan perwakilan rakyat Minahasa, Minahasaraad.

Pada 1919, Sam Ratulangi baru saja menyelesaikan studinya di Zurich. Pada tahun itu pula, Ratulangi pulang ke Hindia Belanda. Setelah menjajal mengajar di Prinses Juliana School dan AMS di Yogyakarta, Ratulangi mengelola Maskapai Asuransi Indonesia di Bandung pada 1922-1924.

Dilihat dari kurun waktunya, Ratulangi hanya menjalani profesi-profesi itu sebentar saja.

Mungkin dia lebih nyaman menjalani karier sebagai pegawai kolonial Belanda yang mulai dia jalani sejak 1924, yakni sebagai sekretaris Minahasaraad. Itu pun hanya diemban Ratulangi selama tiga tahun. Pada 1927, Sam Ratulangi mendirikan partai Persatuan Minahasa bersama Tumbelaka.

Bagi Ratulangi sendiri, Minahasaraad merupakan sebuah lembaga ultramodern. Sebagaimana dicatat Henley, Minahasaraad sempat menghapuskan sistem kerja korve serta mengusulkan skema migrasi sebagai solusi atas populasi berlebihan di Minahasa.

"Dengan sistem pemilihan langsung dan diisi sebagian besar oleh orang-orang pribumi (Minahasa), Minahasaraad merupakan lembaga paling demokratis yang pernah dibuat selama periode kolonial di Indonesia," sebut Henley.

Jalan Ambigu Persatuan Minahasa

Pada periode 1934-1938, separuh anggota Minahasaraad merupakan anggota Persatuan Minahasa. Kandidat dari Persatuan Minahasa juga secara mudah mendapat kursi di Dewan Kota Manado.

Tidak cuma jago kandang, Persatuan Minahasa juga turut mewarnai konstelasi politik semasa pergerakan nasional di Hindia Belanda dengan sejumlah sikapnya yang ambigu satu sama lain.

Pada 1939, Persatuan Minahasa bergabung dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI), wadah konsentrasi partai-partai di Indonesia. Tiga tahun sebelumnya, Ratulangi mendukung petisi Soetardjo yang menyerukan bahwa koloni Hindia Belanda harus sudah merdeka 10 tahun lagi.

Tetapi, Persatuan Minahasa menolak bergabung dalam Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Pertama, sikap non-kooperatif PPPKI terhadap pemerintah Belanda dianggap Ratulangi bertentangan dengan garis politik orang-orang Minahasa. Kedua, perbedaan konsep kebangsaan.

"Satu alasan penolakan pengurus pusat bergabung, yakni PPPKI didasarkan kebangsaan yang hanya namanya saja. Kenyataannya persatuan tersebut tidak mencerminkan hak setiap bangsa di Indonesia. Sarekat Islam dan PNI, sekalipun mereka mengklaim bertindak berdasar atas kebangsaan, tidak mewakili bangsa secara spesifik dalam artian yang baru saja dijelaskan," sebut Ratulangi pada tulisannya di Fikiran, 23 Juni 1928.

Begitu pun mengenai konsep negara. Ratulangi mengedepankan federalisme. Menurutnya, federalisme adalah satu-satunya jalan ideologis guna mendamaikan nasionalisme Minahasa dan nasionalisme Indonesia, serta jalan praktis untuk menenangkan ketakutan orang-orang Minahasa terhadap kemungkinan dominasi bangsa lain atas mereka.

Setelah Indonesia merdeka, federalisme sempat diterapkan pada periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agutus 1950. Tetapi, Ratulangi tak sempat menyaksikan itu karena meninggal pada 30 Juni 1949, tepat hari ini 69 tahun lalu.

Kombinasi ajaran gereja dan dua konfederasi gereja lokal di Minahasa, pers, sekolah misionaris, kebijakan pemerintah kolonial Belanda, Minahasaraad, serta daya juang Perserikatan dan Persatuan Minahasa, menumbuhkan keekslusifan masyarakat Minahasa. Berkat persatuan, kemajuan, dan keotonoman yang dikandung kombinasi tersebut, kesadaran Minahasa sebagai nasion pun tumbuh.

Kesadaran tersebut kemudian terbukti ampuh menyeimbangkan narasi-narasi timpang yang muncul dalam nasion Indonesia di kemudian hari.

Alexander Andries Maramis, salah satu tokoh Minahasa lulusan Rijksuniversiteit Leiden, atas nama Minahasa menolak keras dimasukkannnya 7 kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam sila pertama Pancasila pada awal Republik berdiri.

Setelah Soeharto lengser, 7 kata tersebut hendak dimasukkan lagi oleh sejumlah partai politik melalui amandemen UUD 1945 yang digodok MPR. Forum Kongres Minahasa Raya pun menolaknya.

Lalu, pada 2006, Dolfie Maringka dan Revly O.A. Pesak mendeklarasikan Gerakan Kemerdekaan Minahasa. Kemerdekaan bagi mereka ialah merdeka dari ketidakbebasan menjalankan ibadah, termasuk penistaan terhadap berbagai simbol ketuhanan yang Maha Esa dan pemaksaan penerapan tata krama menurut ajaran agama tertentu bagi semua masyarakat di berbagai daerah yang bertentangan dengan Pancasila.

Melihat perkembangan tersebut, naga-naganya simpulan Henley masih relevan: “Minahasa sendiri telah berfungsi sebagai wadah sosial modernisasi. Indonesia hanyalah pilihan problematis yang dihadapi orang-orang (Minahasa) yang sudah dilebur ke dalam kesatuan oleh transformasi sosial yang dramatis.”

Editor: Ivan Aulia Ahsan