tirto.id - “Aku ini pengagum Idrus. Di Bukitduri tulisan Idrus aku pelajari: kata demi kata!” ujar Pramoedya Ananta Toer.

Pengarang itu dijebloskan Belanda ke penjara Bukitduri pada tahun 1947, dan baru keluar dua tahun kemudian. Setelah bebas, ia sempat berkunjung ke Balai Pustaka dan memperkenalkan dirinya kepada empat orang, salah satunya Idrus.

Saat bersalaman dengan Idrus, meluncurlah sederet kalimat lancang yang kelak terkenang terus oleh Pram, “O, ini yang namanya Pramoedya? Pram, kau itu bukan nulis, tapi berak!”

Koesalah Soebagyo Toer dalam Pramoedya Ananta Toer dari Dekat Sekali (2006) menerangkan bahwa Pram memang terkenang terus dengan kata-kata Idrus itu. Dengan wajah menunjukkan kesakitan, Pram berkata kepada adiknya, “Idrus, itu! Orang Balai Pustaka! Orang yang aku kagumi! Memang orang-orang itu cuma mau ngecilin aku,” ujar Pram (hlm. 136-137).

Sekali waktu, seperti diceritakan Ajip Rosidi dalam Hidup Tanpa Ijazah (2008), Idrus diundang untuk berceramah di Taman Ismail Marzuki. Dan lagi-lagi, dalam ceramahnya Idrus mengejek Pram yang menangis ketika ayahnya meninggal dalam roman Bukan Pasar Malam (1950).

Menanggapi ejekan Idrus, Bung Tomo yang juga hadir dalam ceramah itu mengatakan, “Saudara Idrus orang Minang karena itu tidak akan merasakan bagaimana hubungan anak dengan ayah seperti kami orang Jawa, karena orang Minang sejak kecil hanya tahu ibu saja!” (hlm. 579).

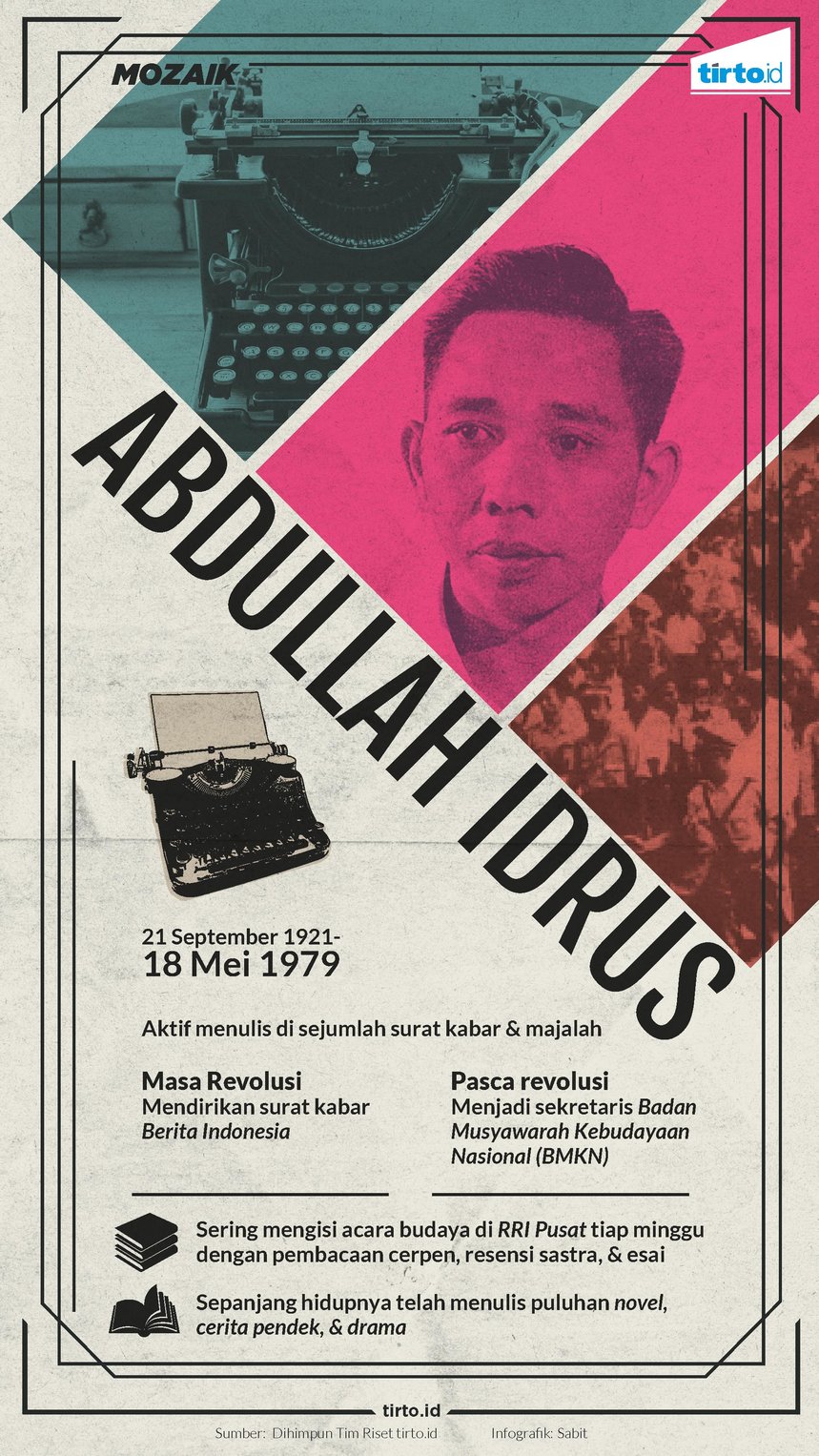

Abdullah Idrus dilahirkan di Padang, pada 21 September 1921. Ia memiliki seorang adik bernama Enar Abdullah. Abdullah dan Enar kecil mengenyam pendidikan dasar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) Kayutanam. Kedua orangtua mereka meninggal dunia saat Abdullah masih kecil. Walhasil, Abdullah dan Enar diasuh oleh keluarga bibi dari ibunya. Mereka menyekolahkan Idrus hingga tingkat menengah di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang.

Begitu lulus dari MULO, Idrus pergi ke Jakarta, melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di AMS (Algemeene Middelbare School) pada 1943. Selepas dari AMS, Idrus masuk ke Rechthoogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum, tapi tidak selesai. Selama sekolah di Jakarta, ia tinggal di rumah pamannya.

Idrus banyak menulis cerpen sejak duduk di bangku sekolah menengah. Ia juga kerap membaca roman para pengarang Eropa yang dipinjamnya dari perpustakaan sekolah.

Setelah berhenti sekolah, ia bekerja di Balai Pustaka. Di perusahaan penerbitan itu ia bisa mengakses berbagai bacaan sastra dan punya kesempatan untuk bergaul dan bertukar pikiran dengan para penulis serta pemerhati sastra, seperti Sutan Takdir Alisjahbana, H.B. Jassin, Anas Makruf, Kusuma Sutan Pamuncak, dan Nur Sutan Iskandar.

Pada zaman pendudukan Jepang, Idrus sempat pindah kerja ke Pusat Oesaha Sandiwara Djepang (POSD) karena gaji yang didapatnya dari Balai Pustaka terlampau kecil. Namun, setelah Jepang hengkang dan revolusi mengganas, ketimbang nganggur ia kembali ke Balai Pustaka. Hingga tibalah agresi militer pertama Belanda. Karena Balai Pustaka diserbu, para pegawai dan pengarang pun menganggur, termasuk Idrus.

Pengarang yang dikagumi Pram ini sempat menghebohkan lapangan sastra dan situasi revolusi dengan menulis Surabaya (1946). Alih-alih memuja dan mengaminkan kepahlawanan pertempuran Surabaya, Idrus malah menelanjangi kecamuk perang yang menghamparkan kebrengsekan dan jingoisme, seperti para pemuda yang menemukan Tuhan baru berupa bom, mitraliur, dan mortir. Mereka doyan menembakkan senapan ke udara dalam mabuk kemenangan.

Penghidupan Baru

“Orangnya agak pendek, dengan rambut kejur. Cakap berbicara seperti umumnya orang Minang,” tulis Ajip Rosidi menggambarkan Idrus.

Saat menjadi redaktur majalah Kisah pada tahun 1950-an, Idrus tinggal di sebuah gang di daerah Kebonkosong, tak jauh dari Jalan Paseban. Ia dikenal sebagai pelopor Angkatan ’45 di bidang prosa seperti Chairil Anwar di bidang puisi.

Selain Surabaya (1946), karya-karyanya yang lain seperti Aki (1944) dan Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma (1948) cukup populer. Ia kerap tampil dalam ceramah-ceramah tentang sastra. Ajip pertama kali melihat Idrus ketika menghadiri salah satu ceramahnya yang diselenggarakan di Jalan Merdeka Selatan.

Sebagai seorang peminat sastra, Ajip sempat membaca dengan teliti kupasan Idrus tentang cerita pendek terjemahan yang dimuat di majalah Kisah. Kiranya karya Idrus, termasuk tulisan-tulisan lepasnya, memang mengundang banyak orang untuk menelitinya lebih jauh.

Sejumlah karya, ceramah, dan bekerja sebagai redaktur malajah Kisah bersama H.B. Jassin dan M. Balfas, membuat posisi Idrus di lapangan sastra Indonesia begitu mapan. Namun, semua itu ternyata tak membuatnya tenang, ia malah pergi meninggalkan Indonesia.

“Hidup sebagai sastrawan di Indonesia tidak menjanjikan apa-apa,” ujar Idrus kepada Ajip Rosidi dan SM Ardan saat mereka berkunjung ke rumahnya.

Seperti dikutip Ajip, Idrus menambahkan bahwa ia hendak mencari uang dulu. Jika sudah kaya barulah ia akan kembali menulis karya sastra. Awal tahun 1960-an, Idrus hijrah ke Malaysia dan bekerja selama enam bulan di sebuah stasiun radio.

Dalam mini biografi yang terlampir di buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma terbitan tahun 2010, selain kondisi keuangan, alasan Idrus pindah ke Malaysia adalah karena situasi politik di Indonesia tengah memanas. Kubu kiri dominan dan dekat dengan kekuasaan.

Di lapangan kebudayaan, Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) tampil garang dan mengibarkan sikap permusuhan terhadap orang-orang yang dianggap lawan politik, termasuk Idrus yang dicap sebagai pengarang kontra-revolusioner.

Para Pengarang Kurang Uang

Salah satu alasan Idrus meninggalkan tanah air dan mengadu nasib di Malaysia pada awal 1960an adalah anggapan pribadinya bahwa sastrawan atau pengarang di Indonesia adalah profesi suram, alias kurang menghasilkan duit dan minim penghargaan. Benarkah demikian?

Pramoedya Ananta Toer sempat menulis dalam majalah Star Weekly, edisi 12 Januari 1957 yang bertajuk “Keadaan Sosial Para Pengarang Indonesia”. Menurut Pram, pada umumnya keadaan sosial para pengarang Indonesia belum memuaskan.

Meski minat baca meningkat dibandingkan dengan masa penjajahan, tapi daya beli masyarakat terhadap buku masih rendah. Kondisi ini membuat para penerbit lebih suka mencetak buku-buku pelajaran yang permintaannya jauh lebih tinggi dibanding buku bacaan umum.

Selain itu, Pram juga menuduh bahwa buku-buku kesusastraan tidak laku karena terdesak buku-buku cabul dan penuh sensasi. Meski harganya relatif lebih mahal dari buku bacaan lain, buku-buku ini laku keras sehingga menjadi perhatian para penerbit.

Buku-buku tersebut bukannya tanpa risiko. Polisi sering mengadakan operasi untuk menyita bacaan-bacaan cabul dan penuh sensasi itu. Namun para penerbit tak gentar, mereka tetap ulet memasarkannya.

“Mereka ini menginsafi, bahwa sitaan polisi bukanlah suatu tindakan yang prinsipil, tetapi hanya insidental semata,” tambah Pram.

Hal terakhir yang menurut Pram menekan mendesak kondisi para pengarang Indonesia adalah karena penghargaan tidak sebanding dengan penghasilan. Seperti di negara-negara lain, penghargaan terhadap pengarang di Indonesia cukup baik. Namun jika dilihat penghasilannya, karya-karyanya tidak bisa menghidupi diri dan keluarganya secara layak.

Menurut Pram, rata-rata buku sastra baru terjual tandas dalam waktu yang panjang, yaitu 5 tahun. Sementara jika menulis di sejumlah media, honor yang tidak besar mesti dipotong pajak dan tak mungkin dimuat dalam setiap nomor. Apalagi beberapa media hanya terbit sebulan sekali.

Kondisi ini, tambah Pram, akan membuat seorang penulis cerpen yang 10 karyanya dimuat tiap bulan pun, honornya hanya akan cukup untuk sekadar makan.

“Sedang kenyataan membuktikan, bahwa untuk memelihara tenaga menulis ini bukan hanya makan minum saja dibutuhkan, tetapi juga perjalanan-perjalanan tamasya, studi yang membutuhkan banyak buku (sedang buku begitu mahal harganya), dan peralatan teknis seperti kertas, karbon, mesin tulis yang tidak sedikit memakan biaya,” tulisnya.

Para Pengarang Kurang Uang

Selesai kerja di Malaysia, Idrus pindah ke Australia dan mengajar di Monash University. Warsa 1974, tepatnya bulan Maret, dalam sebuah lawatan ke Australia, Ajip Rosidi sempat diundang oleh Idrus untuk singgah ke rumahnya.

Kepada pengarang asal Jatiwangi itu Idrus dengan bangga bercerita bahwa ia berhasil menyelundupkan ikan asin dan bibit kangkung. Pihak bea cukai Australia yang terkenal amat ketat berhasil ia kelabui. Bibit kangkung itu ia tanam di pekarangan rumahnya dan tumbuh dengan baik. Saat Ajip mengunjunginya, ikan asin dan kangkung itulah yang disuguhkan kepada Ajip.

“Dengan bangga pula dia mempersilakan aku makan ikan asin dan tumis kangkung yang dia selundupkan dengan lihai itu. Tetapi di Jakarta aku hampir setiap hari makan ikan asin dan tumis kangkung!” gerutu Ajip.

Baik saat di Malaysia maupun waktu di Australia, Idrus menulis lagi beberapa karya sastra, di antaranya Dengan Mata Terbuka (1961) dan Hati Nurani Manusia (1963). Namun, hingga ia meninggal pada 18 Mei 1979, tepat hari ini 39 tahun lalu, mutu karya-karyanya tidak ada yang melampaui era sebelumnya.

Editor: Windu Jusuf