tirto.id - Sekarang, jalur masuk perguruan tinggi makin beragam. Tak sekadar lewat tes seleksi formal seperti, SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan ujian mandiri yang diadakan kampus-kampus bersangkutan, tapi juga bisa melalui hafalan kitab suci.

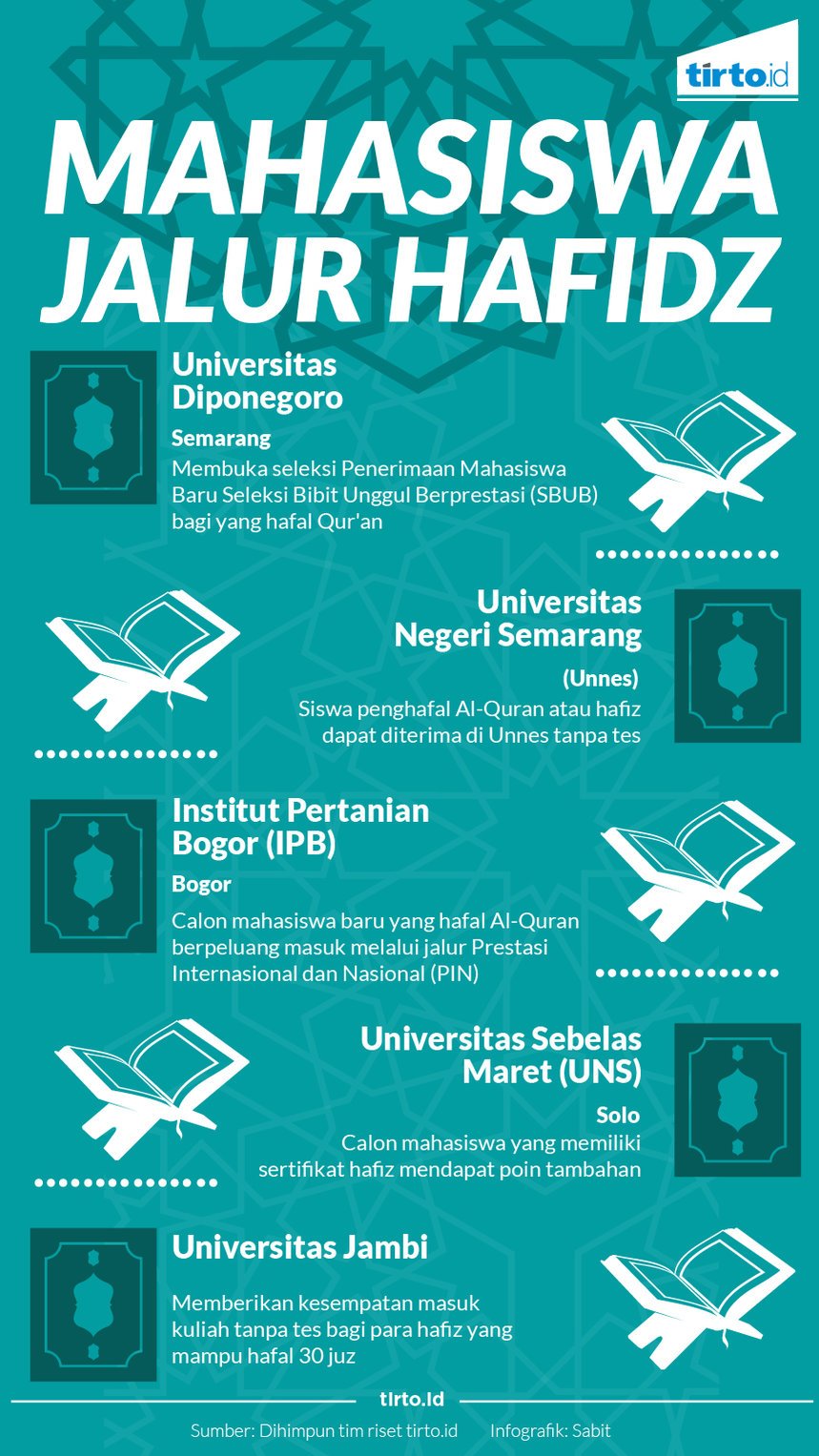

Tahun lalu, Institut Pertanian Bogor (IPB) mengumumkan bahwa calon peserta didik baru yang hafal kitab suci—Al-Quran—berpeluang masuk ke kampus tersebut lewat jalur Prestasi Internasional dan Nasional (PIN).

Program PIN memberikan kesempatan kepada lulusan SMA “berprestasi luar biasa” dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk di dalamnya adalah hafidz (penghafal) Al-Quran.

Menurut Wakil Rektor IPB Bidang Akademik, Yonny Koesmaryono, tujuan diadakannya PIN ialah supaya mahasiswa IPB memiliki “sikap dan pengetahuan yang optimal.”

Jalur PIN dengan kategori hafidz Al-Quran berlaku pada semua program studi di IPB. Calon pendaftar harus mengikuti prosedur dan syarat penerimaan mahasiswa baru IPB. Selain itu, mereka diwajibkan menunjukkan bukti sah sebagai hafidz (penghafal Quran) dari lembaga terpercaya serta bersedia diverifikasi hafalannya.

Pihak IPB menyatakan, calon mahasiswa yang hafal 30 juz akan diapresiasi dengan nilai tambahan setara prestasi olimpiade tingkat internasional. Sementara bagi yang hafal minimal 15 sampai 29 juz nilainya setara dengan prestasi olimpiade tingkat nasional.

Sebuah Fenomena?

Rupanya, tak cuma IPB yang memberlakukan kebijakan menerima hafidz tanpa tes. Di Sumatera, Universitas Jambi menerapkan langkah serupa. Sebagaimana dilansir dari Antara, pihak rektorat mengaku telah menjalankan kebijakan ini selama dua tahun berturut. Rektorat juga mengklaim Universitas Jambi sebagai satu-satunya kampus di Jambi yang menerapkan regulasi semacam itu. Penilaian untuk para hafidz dilakukan oleh tim khusus.

Apa yang terjadi di Jambi, juga tersaji di Sulawesi. Universitas Hasanuddin Makassar memutuskan untuk membuka jalur penerimaan mahasiswa baru lewat program Prestasi Olahraga, Seni, dan Keilmuan (POSK). Salah satu bakat atau prestasi yang dapat diterima pada jalur ini, ialah hafidz Al-Quran.

Keterangan Wakil Rektor III, Nasaruddin Salam, menyebut program POSK telah dibuka sejak 2006. POSK ditujukan untuk mereka yang memiliki prestasi di bidang non-akademik. Nasaruddin mengaku telah menjalin kerjasama dengan pelbagai pesantren di Makassar dan sekitarnya agar mereka mendorong santrinya mendaftar ke Unhas lewat jalur POSK.

Harapan Nasaruddin saat menerima hafidz, mengutip Tempo, ialah agar “para hafidz bisa menularkan spirit religiusnya kepada yang lain sehingga bisa menyebarkan nilai-nilai positif di kampus.”

Di Jawa pun setali tiga uang. Beberapa kampus negeri tercatat menempuh kebijakan yang sama dengan memperbolehkan hafidz diterima universitas tanpa melalui serangkaian tes formal. Universitas Negeri Malang, misalnya, memperbolehkan hafidz yang minimal hafal 20 juz untuk masuk tanpa tes dan bebas memilih program studi yang ada di UM.

Rektor UM, Rofi’uddin, dilansir Republika, menyatakan tujuan kampus merekrut hafidz adalah untuk “menyiapkan generasi emas 2025” yang berbakat dan terbaik, di samping memperkuat tim penghafal Al-Quran (MTQ) yang langganan juara kompetisi tingkat nasional.

Dua perguruan tinggi ternama di Jawa Tengah, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Diponegoro, tak mau ketinggalan. Mengutip keterangan situs resmi UNS, kampus memberlakukan kebijakan ini sejak 2012. Menurut pernyataan Sutarno, Wakil Rektor Bidang Akademik saat itu (2016), “prestasi hafidz dalam menghafal kitab suci setara dengan juara olimpiade.”

Akan tetapi, pihak kampus menegaskan bahwa para penghafal Quran tidak langsung diterima. Kemampuan menghafal Quran hanya memberikan poin tambahan semata. Nilai akademik calon mahasiswa tetap jadi pertimbangan utama.

Sedangkan di Undip, rekrutmen hafidz termaktub dalam program Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Bibit Unggul Berprestasi (SBUB). Dilansir dari laman resmi Undip, salah satu syarat agar hafidz diterima masuk kampus ialah minimal hafal 20 juz.

Namun, tak semua kampus menerapkan kebijakan seperti itu. Universitas Gadjah Mada, contohnya. Seperti diwartakan BBC Indonesia, pimpinan UGM menolak usulan penerimaan mahasiswa baru lewat tes kemampuan membaca serta menghafal kitab suci.

Usulan bermula ketika Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM melayangkan surat resmi kepada pihak rektorat. Dalam surat itu dikatakan, pihak FEB UGM bersedia menjadi tim penilai dalam seleksi peserta didik baru dengan jalur hafalan kitab suci.

Tapi, usulan tersebut tak disetujui rektorat. Juru bicara UGM menyatakan alasan penolakan didasarkan pada fakta bahwa UGM “terbuka bagi semua anak bangsa yang berprestasi dan berasal dari berbagai kalangan maupun latarbelakang.” Selain itu, semua kegiatan di UGM—termasuk penerimaan mahasiswa baru—berangkat dari nilai “keberagaman, pemerataan, kemandirian, nilai kebudayaan di Indonesia.”

Berkebalikan dengan Orba

Kebijakan menerima Hafidz tanpa tes formal di kampus baru berlaku di era Reformasi. Kebijakan ini tidak berlaku di era Orde Baru, apalagi pada masa pemerintahan Sukarno. Alasannya sederhana: sejarah mencatat Islam punya relasi naik-turun dengan rezim Soeharto. Dokumen-dokumen yang tersedia, pengakuan berbagai tokoh, dan peristiwa-peristiwa yang terekam memori kolektif memperlihatkan bahwa Soeharto memelihara sentimen anti-Islam hingga awal 1990an.

“Saya tahu, pada awal Orde Baru, Soeharto memang menunjukkan sikap alergi pada Islam. Saya sendiri pernah menyaksikan Soeharto melotot kepada seorang santri wanita yang menyarankan agar demonstrasi dukungan kepada ABRI yang berlangsung di halaman Kostrad pada hari-hari pertama pasca Gestapu itu ditutup dengan doa,” tulis jurnalis dan penulis senior, Salim Said, dalam Menyaksikan 30 tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016).

Gelagat ketidaksukaan sang diktator juga nampak dalam beberapa kesempatan lain, misalnya, ketika Soeharto terganggu dengan kalimat “Insya Allah” yang diucapkan Subchan ZE, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), sehabis rapat agenda pengganyangan PKI di Markas Kostrad. Soeharto pun alergi dengan frasa sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”

“Bagaimana dengan saya yang abangan ini dan Islam abangan lainnya? Apakah akan dipaksa melakukan sembahyang dan lain-lainnya?,” tanya Soeharto kala itu.

Dalam "sekularisme" versi Soeharto, negara perlu secara ketat mengontrol lembaga dan praktik-praktik keagamaan. Namun, tindakan yang seolah sekuler ini tidak lahir dari kesadaran bahwa negara dan agama perlu dipisah. Setelah membantai habis orang-orang komunis pada 1965-66, Soeharto memandang Islam sebagai ancaman ketertiban dan pembangunan.

Di bidang pendidikan yang terjadi juga sama. Kebijakan Soeharto mengindikasikan upaya pemisahan urusan agama dan negara dengan jelas. Agama, singkatnya, tak bisa serta-merta dimasukkan ke dalam ranah pendidikan.

Pada 1982, Dirjen Pendidikan dan Menengah (Dikdasmen), Darji Darmodiharjo, mengeluarkan Surat Keputusan nomor 052/C/Kep/D.82 tentang Seragam Sekolah Nasional yang berujung pada pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri.

Pelarangan jilbab sontak memantik reaksi keras kelompok-kelompok Islam. Marle Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008) menyebutkan, gerakan-gerakan Islam yang berseberangan dengan Orde Baru merasa “pemerintah selalu menghalang-halangi umat Islam untuk menerapkan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melarang para perempuan memakai jilbab untuk menutupi auratnya.”

Tak lama kemudian, keputusan tersebut dianulir. Lewat Surat Keputusan nomor 100/C/Kep/D/ tahun 1991, Dirjen Pendidikan dan Menengah, memperbolehkan lagi siswi-siswi di sekolah negeri sekuler memakai jilbab.

Dari Alergi ke Akomodasi

Pelarangan jilbab hanyalah secuil contoh.

Semenjak Indonesia merdeka, pengelolaan pendidikan di Indonesia dibedakan menjadi dua. Pendidikan Islam menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Agama, sementara pendidikan negeri dibina oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam “Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia” (2013) yang terbit di Jurnal Pendidikan Islam, Suyatno mencatat bahwa sekolah binaan Departemen Agama memiliki komposisi kurikulum 30 persen mata pelajaran agama dan 70 persen mata pelajaran umum.

Persentase tersebut, catat Suyatno, memperlihatkan pemisahan secara substansial antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Akibatnya, “banyak mata pelajaran yang pada hakikatnya mempelajari ayat-ayat Tuhan akan tetapi sama sekali terputus dengan kebesaran Tuhan.”

Suyatno menambahkan, situasi semacam itu menyebabkan pendidikan Islam mengalami kerugian sebab yang dihasilkan oleh model-model sekolah tersebut adalah “manusia yang tertinggal oleh kemajuan IPTEK di satu sisi dan di sisi lain juga tertinggal dalam pengetahuan agama.”

Kondisi itu, seperti ditulis Heni Yuningsih dalam “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru” (2015) yang dipublikasikan Jurnal Tarbiya, mendorong tokoh-tokoh Islam menuntut agar institusi pendidikan agama yang dikelola Departemen Agama dimasukkan ke dalam bagian dari sistem pendidikan nasional.

Aspirasi tersebut tak digubris. Alih-alih menampungnya, pemerintah justru mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Kepres itu menyatakan bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pendidikan dan latihan, “dipandang perlu untuk mempertegas ruang lingkup pembidangan tugas pembinaan secara fungsional mengenai pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh departemen-departemen yang bersangkutan.”

Bagi sejumlah ormas Islam, Kepres tersebut dianggap melemahkan dan mengasingkan institusi pendidikan agama dari tata pendidikan nasional. Alasannya, jelas Heni, sistem pendidikan agama bisa saja dihapuskan. Bahkan, sebagian dari mereka memandang regulasi itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat institusi pendidikan agama macam madrasah yang sejak zaman penjajahan telah eksis.

Melihat respons keras ormas-ormas Islam, pemerintah lalu mengeluarkan kebijakan yang tertera dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975.

SKB ini, secara garis besar, menegaskan bahwa pemerintah menjamin eksistensi institusi pendidikan agama serta melanjutkan usaha-usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif.

Dalam SKB disebutkan, terdapat tiga tingkatan institusi pendidikan agama yaitu Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah yang ijazahnya diakui setingkat dengan SD, SMP, dan SMA. Kemudian, lulusannya pun dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih tinggi, serta siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Makna SKB Tiga Menteri ini bagi umat Islam, tulis Abuddin Nata dalam Sejarah Pendidikan Islam (2011), ialah terjadinya mobilitas sosial dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan membuka peluang kemungkinan anak-anak santri memasuki wilayah pekerjaan di sektor modern.

Dalam “Kesadaran yang Bertentangan sebagai Bentuk Resolusi Konflik dalam Pendidikan: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam di Masa Orde Baru” (2012) yang terbit di Analisis, Toto Suharto mencatat bahwa selepas SKB Tiga Menteri dirilis, pemerintah kembali mengeluarkan SKB Menteri P&K No.299/U/1984 dengan Menteri Agama No. 45 tahun 1984.

Isi keputusan tersebut mengatur pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah sehingga lulusan madrasah bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. SKB Dua Menteri didasarkan oleh TAP MPR No. II /TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama. Implementasinya antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah.

Perkembangan menarik berikutnya terjadi ketika kepentingan-kepentingan pendidikan Islam khususnya dan pendidikan agama pada umumnya terakomodasi dalam UUSPN (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) Tahun 1989.

Posisi pendidikan agama dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dilihat pada pasal 39 ayat 2 yang menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat Pancasila, agama, dan kewarganegaraan. Dari hal tersebut, pendidikan agama lantas diaplikasikan ke dalam mata pelajaran wajib bagi setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan mulai prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi.

Sementara perdebatan perihal regulasi pendidikan sudah mulai mencapai tahapan harmonisasi, dinamika politik antara kelompok Islam dan pemerintah rupanya malah berada di titik nadir. Represi Orde Baru yang mengharuskan Pancasila dipakai sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia, baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan, kian menjadi-jadi.

Di tingkat lain, para ulama, ustaz, dan kiai kampung (yang menjadi pegawai negeri) sangat menderita karena harus memendam aspirasi politiknya sebab mereka harus mengakomodasi kehendak pemerintah untuk selalu memenangkan Golkar.

Konfrontasi serius dengan pemerintah terjadi pada pemilu 1977. Pihak militer dan penguasa sipil di semua tingkatan menggunakan tekanan keras kepada calon pemilih agar memberikan suaranya ke Golkar. Para juru kampanye partai lain diancam dan bahkan diserang secara fisik oleh kelompok-kelompok yang disponsori Golkar.

Represi inilah yang memicu perlawanan dari umat Islam, baik perlawanan aktif seperti dalam Tragedi Priok maupun perlawanan pasif (dengan menyingkir dan membangun kampung sendiri) seperti yang dilakukan Warsidi di Talangsari. Ironisnya, Orde Baru makin blangsatan dalam membungkam Islam. Berturut-turut terjadi tragedi berdarah yang menimpa umat Islam: Tragedi Tanjung Priok (1984), Tragedi Talangsari (1989), hingga Tragedi Haur Koneng (1993).

Pada akhirnya, akomodasi pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional sejalan dengan perubahan sikap Soeharto terhadap Islam. Soeharto tiba-tiba naik haji, menambahkan "Haji Muhammad" di depan namanya, serta membentuk ICMI, semua akibat sang diktator pecah kongsi dengan dengan militer yang waktu itu ada di bawah kendali L.B. Moerdani. Walhasil, ia beralih mencari dukungan dari kelompok-kelompok Islam.

Pertanyaan yang lebih penting hari ini ketika Soeharto sudah tiada: apa urgensi akademik dari memasukkan hafalan kitab suci sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri?

Penulis: Faisal Irfani

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id