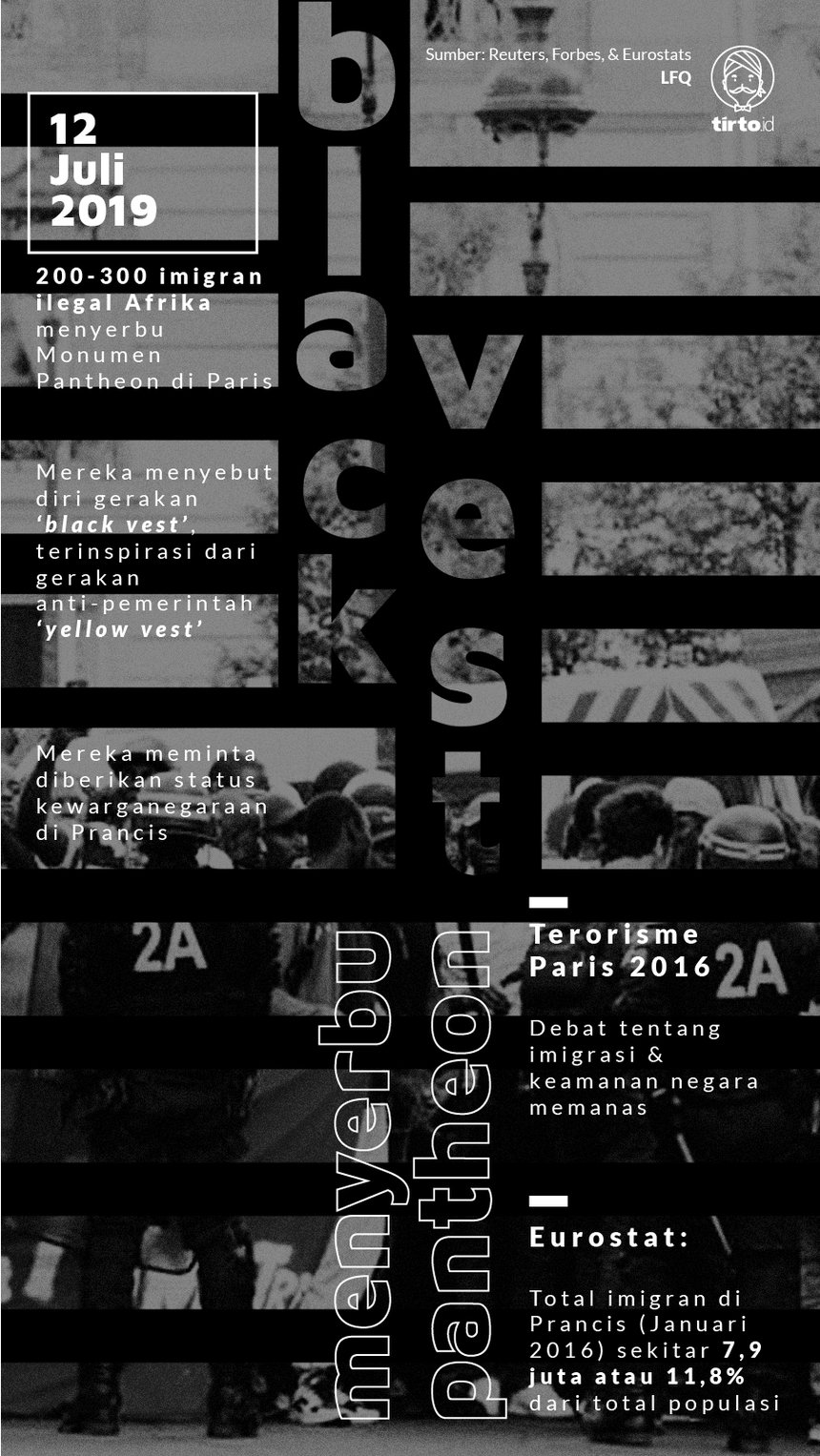

tirto.id - Otoritas penjaga Monumen Pantheon di Paris, Perancis, dikejutkan dengan serbuan imigran kulit hitam pada Jumat (12/7/2019) waktu setempat. Jumlahnya ratusan. Mereka menduduki bagian dalam situs untuk menuntut satu hal: penuhi hak tinggal secara legal, berikan status kewarganegaraan.

New York Times melaporkan demonstran menamai dirinya Gilets Jaunes atau Rompi Hitam, kiasan dari gerakan anti-pemerintahan Gilets Jaunes(Rompi Kuning) yang sempat menggoyang Perancis pada akhir tahun 2018. Mereka mayoritas berasal dari Afrika Barat.

Monumen Pantheon berisi makam tokoh-tokoh berpengaruh seperti Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, dan Louis Braille. Demonstran menduduki lokasi selama beberapa jam dengan duduk diam persis di bawah monumen.

“Rompi Hitam, Rompi Hitam”, “Solidaritas bersama imigran”, begitu yel-yel yang mereka teriakkan. “Kami tidak tercatat [imigrasi], wajah Republik Perancis yang tidak memiliki suara, kami datang ke kuburan orang-orangmu yang agung untuk mengecam penodaanmu.”

Tuntutan untuk dipertemukan dengan Perdana Menteri Eduard Philippe tidak digubris otoritas setempat. Insiden berakhir dengan penangkapan 21 demonstran dengan tuduhan melanggar UU mengenai orang asing dan serangan terhadap petugas kepolisian.

Menurut Eurostat, pada 2016 kelompok imigran di Perancis berjumlah sekitar 7,9 juta atau membentuk 11,8 persen dari total populasi. Angkanya pada tahun makin meningkat dengan konsentrasi tinggal di kawasan metropolitan (Île-de-France atau Greater Paris).

Sejarahnya bisa ditelusuri hingga masa-masa setelah Perang Dunia I. Perancis kehilangan jutaan nyawa sehingga membutuhkan pekerja dari negara-negara koloni. Mayoritas berasal dari kawasan negara-negara Maghribi atau Afrika Utara yang secara geografis paling dekat.

Kedatangan imigran kulit hitam ke Perancis juga lumayan pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II. Meski yang dari Asia juga tidak sedikit, jumlah mereka tetap menjadi yang terbesar kedua setelah pendatang dari negara-negara di Eropa.

Imigrasi menjadi problem besar Perancis sejak krisis tahun 2015. Ketidakstabilan politik di Timur Tengah dan Afrika mendorong lebih banyak pencari suaka ke negara-negara Eropa.

Pemerintah pusat, sementara itu, telah menutup perbatasan dengan Italia dan berusaha menanggulangi masuknya imigran ilegal di kota-kota seperti Calais dengan cara merevisi aturan menjadi lebih tegas.

Tugas utama pemerintah Perancis menyangkut mereka yang sudah ada di teritori Perancis adalah menyediakan perumahan yang layak, yang biasanya dibangun wilayah sebelah timur dan utara Paris.

Kebijakan tersebut dimaksudkan agar para pencari suaka tidak tinggal di tenda-tenda semi-permanen yang memenuhi ruang publik di area perkotaan. Sayangnya kebijakan tersebut belum dijalankan dengan maksimal dan menjadikan banyak imigran yang masih terancam keamanannya.

Andy J. Semotiuk melaporkan untuk Forbes bahwa minoritas di Perancis menjadi korban marjinalisasi yang “lebih buruk ketimbang tempat-tempat lain di dunia”.

Ia menyoroti kawasan tinggal komunitas-komunitas imigran di Perancis yang berbentuk layaknya ghetto. Angka penganggurannya amat tinggi. Kawasan tersebut juga punya reputasi sebagai pusat kekerasan dan tempat pengedar narkoba menjalankan bisnisnya secara terselubung.

“Otoritas pemerintahan sering menolak untuk ikut campur, meninggalkan komunitas-komunitas tanpa bantuan polisi atau petugas medis sehingga merasa sepenuhnya diabaikan oleh negara,” imbuhnya.

Aksi kelompok Rompi Hitam di Pantheon bukan yang pertama. Pada Mei 2019 ratusan massa aksi Rompi Hitam menduduki sebuah terminal di Bandara Roissy-Charles de Gaulle. Mereka mengecam maskapai Air France yang berkontribusi memulangkan imigran ilegal (undocumented immigrants) ke negara asal mereka.

Satu bulan kemudian kelompok Rompi Hitam menyerbu masuk sebuah aula yang dimiliki grup penyedia layanan katering di sebuah distrik finansial di Paris. Mereka menuding perusahaan Elior melakukan praktik eksploitasi kepada para imigran ilegal.

Manuver-manuver tersebut menjadi tantangan bagi kelompok sayap kanan Perancis yang anti-imigran. Kelompok nasionalis-populis yang sama juga gemar menggunakan retorika anti-imigrasi untuk menjaring keuntungan politik.

Pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, misalnya, menyatakan kejadian di Pantheon tidak bisa diterima. Melalui akun Twitter ia mencuit “Di Perancis, satu-satunya masa depan bagi seluruh imigran ilegal harus ditendang keluar, karena begitulah hukumnya.”

Tahun 2018 adalah tahunnya populis sayap kanan di Eropa. Pada bulan Maret hingga Oktober tahun lalu perwakilan partai nasionalis-populis memenangkan pemilu di Italia, Hungaria, hingga ke Swedia.

Marine Le Pen dan partainya, National Front, menikmati dukungan yang kian luas sejak menempati posisi ketiga pada pemilihan presiden 2012. Pada pemilihan presiden tahun 2017 pencapaiannya meningkat: Le Pen mendapat suara terbanyak kedua di belakang Emmanuel Macron.

Le Pen tidak pernah bersikap tidak keras terhadap isu imigrasi. Pada masa kampanye pilpres dua tahun lalu, misalnya, partainya mengeluarkan manifesto agar aturan imigrasi diperketat.

BBC mencatat Le Pen berpendapat kewarganegaraan Perancis harus “diwariskan atau diperoleh secara pantas”. Sementara itu imigran ilegal “tidak punya alasan untuk tinggal di Perancis, orang-orang ini melanggar hukum begitu mereka menginjakkan kaki di tanah Perancis”.

Jauh sebelum penyerangan Paris tahun 2015, Le Pen sudah menghubungkan antara imigrasi dan militan Islamis. Kasus penyerangan otomatis ia jadikan modal untuk mempromosikan sikap anti-imigran sekaligus untuk menarik lebih banyak massa.

Meskipun tidak tercantum dalam manifesto partai, Le Pen berpandangan imigran tanpa dokumen tidak berhak menerima fasilitas atau pelayanan dari negara. Dengan demikian anak-anak imigran tak berdokumen juga tidak berhak mendapatkan pendidikan gratis.

“Jika Anda datang ke negara kami, jangan berharap dirawat, dilayani, atau anak-anak Anda akan dididik tanpa biaya. Waktu bermain Anda sudah berakhir,” katanya secara lebih mengancam.

BBC menambahkan sikap tersebut pada akhirnya tidak berbeda jauh dengan sikap golongan tengah. Pasalnya, lanjut mereka, kini golongan tengah mulai bergeser ke kanan sementara yang kanan bergeser ke tengah.

Presiden Macron berasal dari golongan tengah, sehingga kelompok pro-imigran tidak bisa mengharapkan kebijakan progresif pada pemerintahannya. Buktinya terjadi pada Agustus 2018, saat parlemen Perancis mengesahkan undang-undang hukum suaka dan imigrasi yang catat.

Human Rights Watch mengkritik UU akan merusak akses, menipiskan kekuatan banding, dan melemahkan perlindungan bagi pencari suaka. UU juga gagal melindungi anak-anak imigran dari penahanan, padahal menurut Pengadilan HAM Eropa penahanan adalah bentuk pelanggaran HAM.

Kembali merujuk Forbes, Semotiuk kemudian menganalisis isu imigrasi melalui pemikiran penulis sayap kanan Perancis, Eric Zemmour, dalam buku The French Suicide (2014).

Semotiuk mengatakan Perancis tidak bisa melepaskan diri dari masa lalunya sebagai penjajah negara-negara Afrika Utara. Saat berbicara mengenai isu imigrasi kekinian, muncul ketakutan sekaligus imajinasi bahwa suatu hari giliran orang-orang dari bekas jajahan yang datang ke Perancis dalam jumlah besar.

“Ada ketakutan mendalam soal perubahan haluan di mana Perancis sendiri akan berubah menjadi koloni akibat invasi budaya asing.”

Semotiuk menawarkan solusi yakni memisahkan isu imigrasi dengan konsep identitas nasional. Baginya Perancis mesti meninggalkan gagasan identitas nasional abad ke-20 yang cenderung mengutamakan satu etnis mayoritas menjadi konsepsi yang didasarkan pada keragaman dan inklusivitas.

“Perancis perlu mengubah konsepsi tentang negara homogen menjadi Perancis yang multikultural. Nasionalisme Perancis yang sempit perlu digantikan dengan patriotisme yang lebih luas. Sampai itu terjadi, masalah imigrasi akan terus menjangkiti Prancis.”

Editor: Windu Jusuf