tirto.id - Nicholas Carr dilanda kekhawatiran akut. Selama bertahun-tahun, ia kerap merasa ada sesuatu atau seseorang yang bermain-main dengan otaknya, bahkan mengubah aliran syaraf, dan memrogram ulang memorinya.

Dalam sebuah artikel berjudul Is Google Making Us Stupid?, Carr merinci kekalutannya itu. Menurutnya, pikirannya tidak pergi ke mana-mana melainkan sedang berubah. Carr merasa dia tidak lagi berpikir sebagaimana biasanya. Ia merasakan ada yang berubah.

"Saya dapat merasakannya saat saya membaca. Sebelumnya, membaca artikel panjang rasanya sangat mudah. Saya menyelam dalam narasi atau perdebatan argumen, dan pada akhirnya saya akan menghabiskan berjam-jam berjalan-jalan melalui prosa panjang yang membentang," ujar Carr.

Namun, sekarang konsentrasi Carr kerap mengambang setelah melahap dua atau tiga halaman buku. Semakin lama membaca, Carr makin mudah kehilangan benang merah. Lebih buruk lagi, ia mudah sekali berpikir mencari aktivitas lain untuk dilakukan saat sedang membaca.

"Saya merasa seolah-olah saya selalu harus menyeret otak kembali ke dalam teks. Membaca secara mendalam yang biasa saya lakukan dulu, sekarang amat sulit dilakukan," ungkap Carr.

Carr lantas menduga, perubahan itu sebagai akibat aktivitasnya beberapa tahun ke belakang. Salah satu aktivitas yang intens dilakukan dalam beberapa tahun terakhir adalah mencari informasi, berselancar sekaligus menambahkan database di atau melalui internet.

Kehadiran internet memang menjadi berkah. Sebagai penulis, riset yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari dengan membuka ratusan lembar buku, sekarang bisa dilakukan dalam hitungan menit. Caranya pun sederhana, hanya tinggal buka Google, masukan kata kunci, kemudian klik beberapa tautan yang relevan. Dengan cara itu, Carr mengakui mendapat fakta atau kutipan bernas yang dia mau.

Keluhan serupa juga diungkapkan seorang blogger bernama Bruce Friedman.

"Saya sekarang hampir kehilangan kemampuan membaca dan menyerap artikel panjang di situs web atau di media cetak," tulis Friedman dalam blognya.

Ia merasa telah memasuki fase staccato. Istilah tersebut dia gunakan untuk menggambarkan cara memindai teks singkat dari banyak sumber secara online dengan cepat.

"Saya tidak bisa membaca War and Peace lagi," ujar Friedman menyebut novel gigantik karya Leo Tolstoy (tebal 1200an halaman, dengan 100 lebih karakter, yang kisahnya merentang dalam setting sepanjang 60 tahun). "Saya telah kehilangan kemampuan melakukan itu. Bahkan sebuah artikel blog yang terdiri lebih dari tiga atau empat paragraf terlalu banyak untuk diserap. Saya hanya membacanya sepintas lalu."

Ada yang Hilang karena Internet?

Psikolog perkembangan di Tufts University Maryanne Wolf khawatir gaya membaca yang dipromosikan/dilahirkan oleh internet memperlemah kapasitas manusia untuk memamah bacaan yang dalam.

"Kita tidak hanya apa yang kita baca. Kita adalah bagaimana cara kita membaca," ujar psikolog yang juga menulis buku Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain. Proust adalah pengaran Perancis yang masyhur, terutama, karena novel yang luar biasa tebal dan kompleks, In Search of Lost Time (Remembrance of Things Past), yang ketebalannya mencapai lebih dari 4 ribu halaman.

Menurut Wolf, ketika seseorang membaca secara online, dia cenderung hanya menjadi "dekoder informasi". Akhirnya kemampuan untuk menafsirkan teks, serta membuat koneksi mental yang terbentuk saat membaca secara mendalam, perlahan-lahan menyusut.

Kepada The Guardian, Wolf mengatakan manusia pada dasarnya tidak terlahir untuk membaca. Saat melakukan kegiatan membaca, otak menata kembali area yang mengatur penglihatan, bahasa dan kognisi. Bagian sirkuit mana yang digunakan bergantung pada faktor seperti sistem penulisan, formasi, dan medium. Contohnya, ketika sedang membaca tulisan dalam bahasa Mandarin, otak akan lebih aktif di bagian korteks ingatan visual. Hal ini tidak terjadi ketika otak sedang membaca tulisan dalam bahasa Inggris.

Namun tidak semua pakar setuju jika internet dianggap sebagai biang keladi menurunnya kemampuan berpikir. Pew Internet & American Life melansir sebanyak 81% dari 370 pakar internet setuju dengan proposisi "penggunaan internet telah meningkatkan kecerdasan manusia".

Pentingnya Literasi Digital

Jelas, membaca melalui media cetak dan internet berbeda. Di atas kertas, teks memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui medium cetak, pembaca diajak mengikuti alur yang disusun oleh penulis. Sedangkan di internet, pembaca meluncur sesuka hati. Mereka sendiri yang menyusun bagian awal, tengah, dan akhir apa yang mereka yang baca.

Selain itu pembaca web juga semakin melemah dalam menilai informasi yang dapat dipercaya. Dalam sebuah penelitian, Donald J. Leu dari University of Connecticut meminta 48 siswa mengunjungi situs abal-abal zapatopi.net. Situs itu memuat spesies yang menjadi mitos yang dikenal sebagai gurita pohon pasifik barat laut.

“Hasilnya, hampir 90 persen di antaranya menangkap mentah-mentah lelucon tersebut dan menganggap situs tersebut sebagai sumber tepercaya,” ujar Leu, seperti dilansir dari New York Times.

Di Indonesia, Jaringan Peneliti Literasi Digital (Japelidi) mengamati tidak semua pengguna internet mempunyai kedewasaan dalam menggunakan media digital. Hal tersebut berdampak pada munculnya hoax, meningkatnya cyberbullying, menguatnya ujaran kebencian, hingga penggunaan media digital untuk aksi terorisme, kekerasan, aksi pedofil bahkan aksi bunuh diri secara langsung. Japelidi menduga munculnya hal tersebut terkait tingkat literasi digital masyarakat Indonesia.

Koordinator Penelitian Japelidi, Novi Kurnia, mengungkapkan setidaknya terdapat tiga pendekatan dalam mendefinisikan literasi digital.

Yang pertama pendekatan proteksi. Pendekatan ini menganggap media digital hanya mempunyai sisi negatif dan karenanya pengguna media digital, terutama remaja dan anak-anak, sangat rentan sehingga harus dilindungi. Sedangkan yang kedua merupakan pendekatan instrumentalis (baca: Mencegah Anak Terpapar Bahaya Konten Internet).

Pendekatan ini menganggap bahwa kecakapan media digital dinilai ketika seseorang menguasai media digital secara teknis. Sementara yang ketiga adalah pendekatan pemberdayaan yang menganggap media digital bisa digunakan untuk memberdayakan penggunanya sesuai kebutuhan masing-masing.

“Meski pun begitu, bisa dikatakan bahwa secara umum di Indonesia, pendekatan yang paling dominan adalah pendekatan proteksionis. [Pendekatan ini menganggap] seseorang dinyatakan terliterasi secara digital saat ia memahami bahaya digital dan mampu melindungi dirinya dari bahaya tersebut,” ujar Novi kepada Tirto.

Pendekatan ini tampaknya mencuat dari anggapan bahwa internet penuh dengan risiko, berpotensi buruk, bahkan sumber hal-hal negatif. Karena penuh risiko, buruk dan sumber hal-hal negatif itulah maka memahami bahaya internet, serta mampu menangani bahaya-bahaya itu, menjadi hal yang amat penting.

Pendekatan proteksionis ini menjadi arus utama di kalangan para pengambil kebijakan atau pemangku otoritas, terutama pemerintah. Kebijakan yang mengedepankan sensor dan/atau pemblokiran, yang kerap diputuskan secara tergesa-gesa, merefleksikan pendekatan proteksionis.Pendekatan proteksionis mengandaikan pemangku otoritas sebagai pihak yang serba-tahu, sedangkan warga tidak atau kurang tahu sehingga perlu dilindungi. Pendekatan pemberdayaan menjadi penting karena akan sangat melelahkan, sekaligus tidak efektif, kerja-kerja menyensor dan memblokir karena muatan-muatan di internet bermunculan setiap saat, bahkan setiap detik.

Pendekatan yang lebih memberdayakan perlu diperkuat. Jika semangat proteksionis yang terus menjadi arus utama, alih-alih menjauhkan warga dari konten negatif malah bisa membuat warga menjadi penasaran dan memanfaatkan berbagai perangkat untuk mengatasi sensor dan pemblokiran. Salah satu efek buruk dari sensor memang membuat orang justru menjadi penasaran. Semakin rapat informasi ditutup-tutupi, makin besar potensi orang untuk mencarinya. Inilah yang dimaksud dengan "efek Streisand".

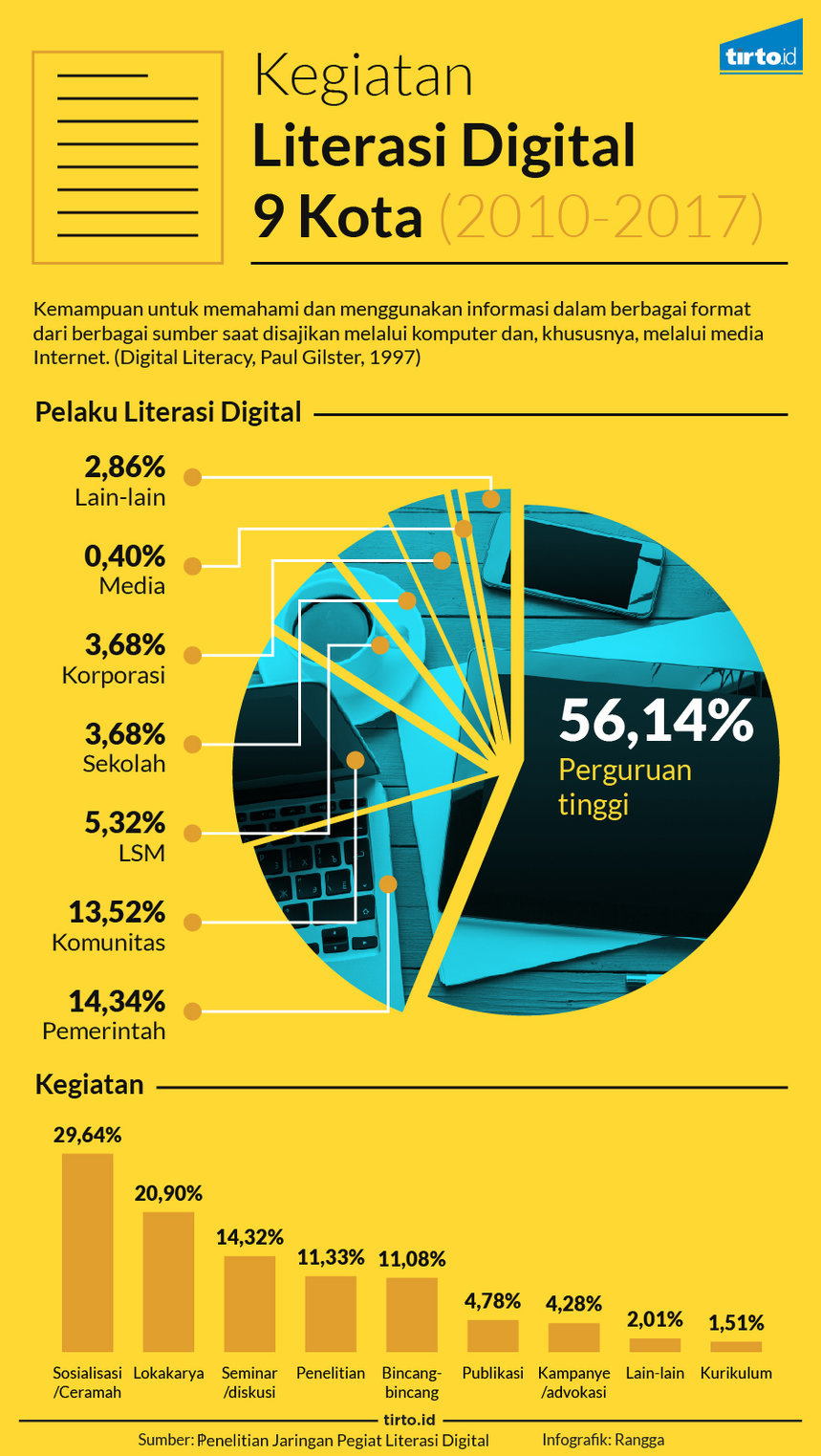

Japelidi baru saja merilis hasil penelitian Peta Gerakan Literasi Digital di Indonesia. Dalam penelitian yang mencakup 9 kota di Indonesia itu, Japelidi mencatat 342 kegiatan literasi digital yang dilakukan pada rentang 2010-2017.

Perguruan tinggi dicatat sebagai pelaku yang paling banyak melakukan kegiatan literasi digital yakni sebanyak 56,14%. Disusul pemerintah (14,34%), komunitas (13,52%), lembaga swadaya masyarakat (5,32%). Lalu sebanyak 3,68% kegiatan literasi digital dilakukan masing-masing oleh sekolah dan korporasi.

Dilihat dari ragam kegiatan, sosialiasi atau ceramah (29,64%) adalah kegiatan literasi digital yang paling sering dilakukan. Sedangkan workshop atau pelatihan dilakukan sebanyak 20,9%, sementara seminar atau diskusi dilaksanakan oleh 14,32% total pelaku literasi digital. Sedangkan ragam kegiatan lain yang dilakukan para pegiat literasi digital antara lain penelitian (11,33%), talkshow (11,08%), publikasi (4,78%), kampanye dan advokasi (4,28%), dan pembentukan kurikulum (1,51%).

Penulis: Husein Abdulsalam

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id