tirto.id - Tere Liye curhat tentang pajak penulis di akun Facebook dia. Penulis sejumlah buku laris itu menilai, untuk sebuah pekerjaan yang siklus pendapatannya naik-turun macam bola bekel, pajak di Indonesia terlalu membebani profesinya.

Padahal, “buku adalah kunci peradaban,” tulis Tere. Jadilah ia mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang—penggemar, penerbit, toko buku, penulis lain, hingga menteri. Sebagai bentuk protes, Tere resmi mencabut 28 judul bukunya dari penerbit dan toko buku.

Dua hari kemudian, penulis buku laris lain, Dewi 'Dee' Lestari, juga memacak keluhan serupa di Facebook. Lebih rinci lagi, Dee menyebut pendapatan seorang penulis dari sebuah buku cuma 10 persen dari harga fisiknya. Kue kecil yang cuma sepersepuluh itu harus langsung dipotong pajak 15 persen oleh penerbit. Padahal, menurut Dee, dalam menerbitkan setiap judul buku, penerbit juga sudah disandung pajak sana-sini.

Ia sepakat dengan Tere bahwa pajak berlapis-lapis itu akan berpengaruh pada keberlangsungan industri buku. Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak harus mulai berpikir tentang “investasi kreativitas dan intelektualitas”.

“Ketika profesi penulis bisa menjadi salah satu profesi yang menguntungkan secara ekonomi, saya yakin akan lebih banyak orang yang berani berdedikasi pada kepenulisannya,” tulis Dee.

Masalah pajak penulis menurut Dee adalah hulu dalam arus industri buku. Hilirnya, kondisi literasi Indonesia, “Tidakkah kesejahteraan penulis adalah bagian dari mimpi besar memperbaiki kondisi literasi bangsa ini?”

Opini itu masuk akal. Ketika para penulis laris saja mengeluh tentang pendapatannya, yang cuma 10 persen dari harga buku, bagaimana nasib para penulis yang bukunya laku satu-satu?

Menjadi penulis memang bukan profesi populer, bahkan jarang masuk pilihan cita-cita utama anak-anak. Mengutip Dee, “persepsi umum tentang profesi penulis adalah miskin dan prihatin.”

Permasalahan tak berhenti di sana. Upah penulis yang kecil nyatanya tak membuat harga buku menjadi murah dan lebih terjangkau. Seperti kata Dee, “90% dari harga banderol yang Anda bayar adalah untuk aspek fisiknya saja.”

Bagi sebagian orang, membeli buku yang harganya lebih dari Rp50 ribu adalah persoalan. Ia tidak lebih penting dari rokok dan pulsa. Seperti yang ditunjukkan data Tobacco Control Support Centre 2016: pengeluaran prioritas utama masyarakat Indonesia, setelah beras, adalah rokok dan pulsa.

Daya beli buku masyarakat tentu akan berbanding lurus dengan konsumsi membaca mereka. Artinya, pajak dalam alur penerbitan sebuah buku, memang dapat memengaruhi tingkat literasi. Tapi, benarkah demikian?

Alur Terbit Sebuah Buku

Dari Dewi 'Dee' Lestari, orang-orang awam yang hanya hobi membaca dan tidak hidup dari industri buku, kemungkinan sekali baru tahu kalau biaya fisik sebuah buku memakan modal sampai 90 persen.

Mereka mungkin juga kaget kalau jatah penulis hanya 10 persen, itu pun baru menerimanya ... “setahun dua kali, setiap enam bulan,” ungkap Dee kepada saya.

Mari kita telusuri satu-satu.

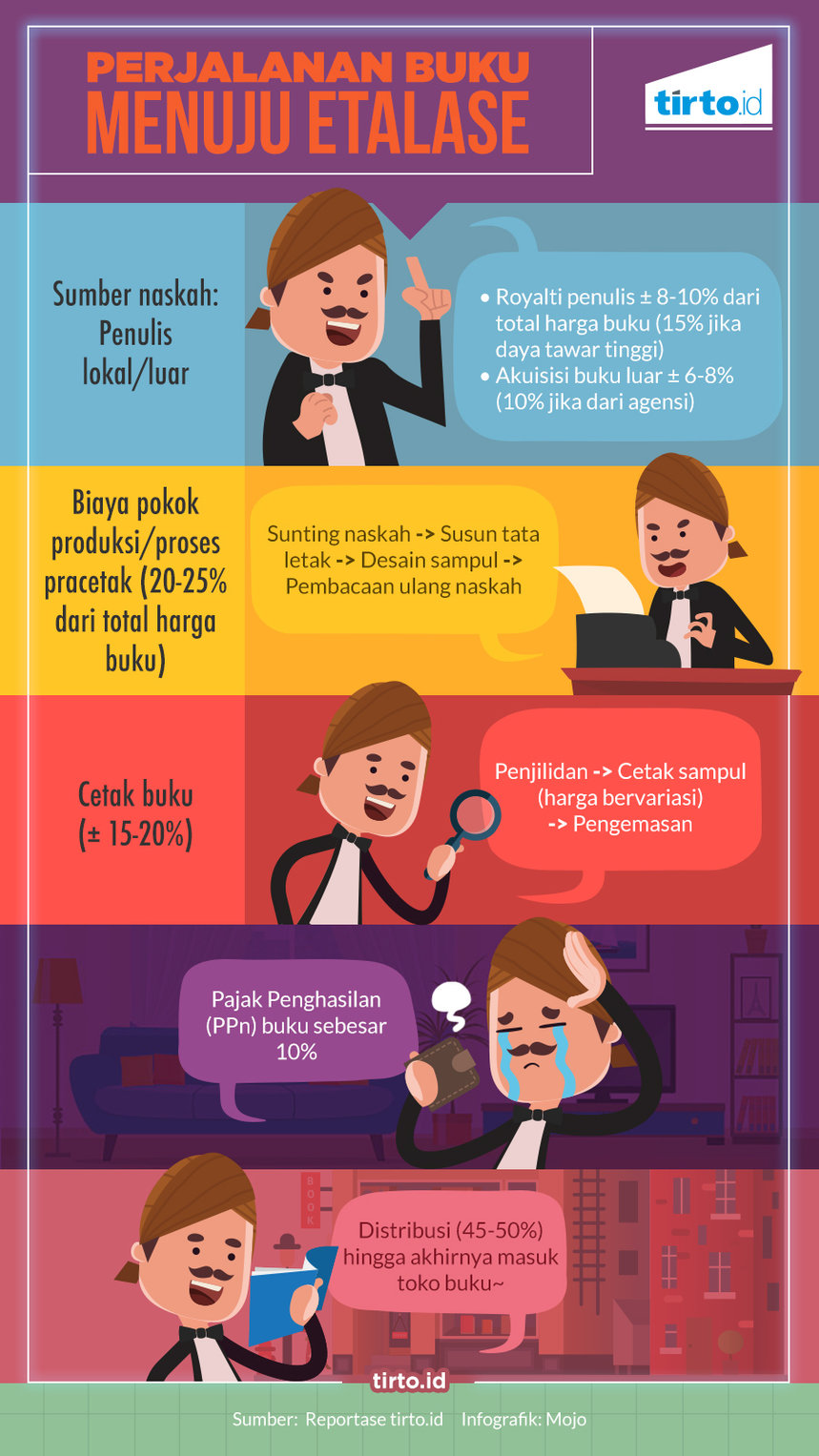

Pertama, ada dua jenis naskah. Satu dari penulis lokal, satu lagi adalah buku-buku terjemahan dari luar negeri. Biaya royalti penulis lokal berkisar 8 sampai 10 persen dari total harga buku. Tergantung penerbit yang bekerja sama, bahkan angkanya bisa 15 persen bila penulisnya sudah punya nama.

“Pramoedya Ananta Toer dulu tuh bisa ngomong ke penerbit, 'Saya minta royalti dibayar di muka',” kata Anton Kurnia, pemimpin redaksi Baca, sebuah perusahaan penerbit di Tangerang. Anton sudah terlibat dalam industri perbukuan Indonesia sejak 1997 meski perusahaannya yang sekarang, usai menjadi kepala editor di beberapa penerbitan, terhitung masih muda.

Beberapa penerbit besar memang punya kompromi sendiri dengan penulis-penulis buku laris. Misalnya Mizan. Tapi penerbit lain biasanya punya harga royalti tetap—tak pandang siapa penulisnya, kecuali penjualan bukunya terus meningkat. Hal begitu diterapkan di Gagas Media.

Jika naskah bersumber dari terjemahan, maka yang dikeluarkan adalah biaya akuisisi. Biasanya memakan 6-8 persen jika bisa langsung berhubungan dengan penulisnya, atau 10 persen jika mendapat hak terbit dari agensi.

Sampai di tahap ini, penerbit harus memajaki royalti penulisnya 15 persen. Sedangkan naskah yang dibeli dari luar negeri juga dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dari harga beli.

Ketika naskah sampai di penerbit, ia lebih dulu masuk ke tangan editor untuk disunting. Dari editor, naskah disetor ke perancang tata letak yang akan menyusun halaman demi halaman. Mereka akan menentukan ukuran dan jenis huruf yang dipakai, serta menentukan kebutuhan ilustrasi atau foto jika diperlukan. Pada saat bersamaan, desainer sampul atau ilustrator sudah bekerja. Setelah naskah rampung, masih ada proses baca ulang alias pracetak. Sejumlah penerbit menyebutnya proses proof-reading.

Tak semua penerbit punya editor tetap, atau jumlahnya cukup. Sehingga sebagian menggunakan tenaga luar, yang dikenai pajak penghasilan alias PPh. Begitu juga perancang tata letak, desainer sampul, dan ilustrator.

Menurut Anton Kurnia, keseluruhan proses yang biasa disebut pokok produksi ini biasanya menghabiskan 20 hingga 25 persen dari total harga buku. Pada proses ini pula biasanya harga jual sebuah judul buku sudah bisa ditentukan, dengan mempertimbangkan harga dan bahan baku produksi.

“Misalnya, orang kasih naskah word 400 halaman,” kata CEO Mizan, Sari Meutia. “Nanti jadinya bisa 200-an halaman dengan ukuran sekian, jenis kertas begini. Kita sudah punya ancang-ancang. Kan, bukan sekali dua kali bikin. Sudah 35 tahun,” katanya kepada saya.

Sari mencontohkan naskah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. “Dulu Laskar Pelangi harusnya 800 halaman. Andrea Hirata menulis segitu tebal, terus diasumsikan dengan redaksi di Bentang, 'Ini nanti jualnya susah. Mau dijual berapa ratus ribu? Nanti yang beli sedikit.' Didiskusikan. Jadilah akhirnya buku itu 400-500 halaman.”

Setelah rampung di redaksi, naskah siap dicetak.

Tapi tak semua penerbit punya percetakan sendiri. Biasanya hanya penerbit-penerbit besar yang punya. Di percetakan, kertas dipajaki PPN 10 persen, sehingga berdampak pada harga cetak. Jumlah eksemplar yang dicetak juga berpengaruh. Rata-rata penerbit minimal harus mencetak 3 ribu eksemplar untuk dapat harga satuan buku yang bisa bersaing di pasar.

Dari percetakan, buku masuk ke tangan distributor—pihak yang bertanggung jawab menyebarkan buku sampai ke toko-toko buku.

Tak semua penerbit juga punya distributornya sendiri. Misalnya Penerbit Baca milik Anton. Ia bekerja sama dengan Serambi Sales & Distribution (SSD) di Jakarta Selatan. Kata Anton, ongkos distributor bisa sampai 45 hingga 50 persen dari keseluruhan harga buku.

“Ada yang sampai 60 persen, saya dengar. Kami sih enggak sampai segitu,” tambahnya. Sebabnya, mereka harus berbagi pendapatan dengan toko buku yang mau menampung.

Menurut Wandi Brata, Presiden Director Group of Publishing Gramedia, ketentuan harga yang besar di toko buku dipengaruhi oleh biaya sewa gedung, gaji karyawan, dan biaya produksi lainnya.

“Mal itu pasang tarif sewanya tinggi sekali. Beberapa toko Gramedia di beberapa tempat itu sering defisit,” katanya dalam Seminar Global Trend in Publishing & Rights Trade, awal September lalu. Wandi juga mempresentasikan penurunan angka pengunjung toko buku Gramedia.

“Mungkin distributor cuma dapat 10-15 persennya,” kata Anton kepada saya.

“Yang besar itu di toko buku, biasanya. Distributor biasanya ada janji-janji dengan toko buku, supaya bukunya dapat display di depan. Di toko buku itu enggak cuma ada satu distributor yang masuk. Nanti bertempur lagi. Display itu penting, kayak ujian (tes). Posisi menentukan. Percuma aja cetak 3 ribu tapi enggak kelihatan di toko buku, kan.”

Di Mizan juga sama. Meski punya distributor sendiri, kisaran harga distributor termasuk memakan pengeluaran terbesar. Sari enggan membeberkan besarannya, tapi ia menegaskan bila peran distributor itu penting. Terutama di grup Mizan yang terdiri dari beberapa perusahaan penerbitan.

“Bayangkan satu bulan itu bisa masuk 40 sampai 50 judul. Kali 3 ribu sudah 150 ribu buku yang harus diurus,” ungkap Sari.

Biaya cetak buku tak berhenti di situ. Ketika sudah jadi buku utuh, hukum di Indonesia memajakinya dengan PPN 10 persen. Terkadang harga itu sudah dimasukkan penerbit ke dalam biaya produksi, sehingga mengurangi keuntungannya.

Tapi tak jarang, harga PPN itu langsung ditambahkan di luar harga produksi keseluruhan.

“Misalnya harga bukunya Rp100 ribu, ya sudah, nanti sudah di toko buku baru ditambahkan PPN. Jadi dijual 110 ribu,” kata Anton.

Keuntungan penerbit sendiri dari seluruh proses itu berkisar 10 sampai 12 persen.

“Menurut saya, keputusan Tere Liye mencabut buku dari penerbit bukanlah yang difokuskan kepada penerbit, melainkan kondisi ekonomi perbukuan secara keseluruhan termasuk komponen pajaknya. Jatah penerbit dari sebuah buku tidak terlalu besar, kok. Jauh di bawah toko buku,” ungkap Dee.

Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat dialog perpajakan dengan para penulis dan pekerja seni lain, termasuk dihadiri para penerbit. Di sana ia mendengar keluhan-keluhan tersebut, dan berjanji untuk mengkaji ulang ekosistem industri perbukuan.

Pihaknya terbuka untuk membahas kemungkinan pengurangan pajak pada proses penerbitan buku.

“Kalau semua minta exception (pengecualian), memang kita juga akan melihat berapa ongkosnya, berapa penerimaan (negara) yang hilang. Tapi kalau beneiftnya memang lebih gede, ya kita akan lihat benefit-nya lebih gede,” kata Mulyani. “Kita akan dengar, kita akan kalkulasikan, kalau masuk akan dari sisi kebutuhan nasional, ya kita akan lakukan.”

Menurut Anton Kurnia, ada satu hal yang harus diperhatikan pemerintah dari keseluruhan proses itu. Ia adalah PPN 10 persen yang dijatuhkan pada buku. Anton bilang, ongkos itu bukan cuma memberatkan penerbit, tapi juga penulis dan pembaca.

“Saya mengapresiasi yang dilakukan Menkeu, DJP, dan Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) yang reaktif dengan Tere Liye dan Dee. Tapi saya juga berharap ini jadi momen yang bagus untuk melihat permasalahan perbukuan, terutama urusan regulasi dan policy yang memang urusannya pemerintah,” kata Anton.

“Pemerintah harus meletakkan masalah perbukuan ini jadi isu yang penting, karena selama ini saya lihat belum ke sana.”

Penulis: Aulia Adam

Editor: Fahri Salam