tirto.id - “Kami sudah memenangkan perang ini dan Amerika kalah,” ujar Haji Hekmat kepada reporter BBC pada pertengahan April silam. Pernyataan 'wali kota bayangan' Balkh, distrik di kawasan utara Afghanistan yang dikuasai Taliban ini merupakan reaksi atas keputusan Presiden AS, Joe Biden, yang hendak menarik sisa pasukan.

Sampai awal Juli, tinggal 600-an personel yang masih dipertahankan di Kabul untuk menjaga Kedutaan Besar AS dan area bandara. Angka tersebut amat kontras dibandingkan 2011—tahun ketika Osama bin Laden dibunuh tentara elite AS di Pakistan. Kala itu, kekuatan militer AS di Afghanistan nyaris mencapai 100 ribu. Setelah itu angkanya terus menyusut.

Jejak AS dalam konflik berusia 20 tahun ini dimulai beberapa bulan setelah serangan 9 September 2001 oleh Al-Qaeda. Afghanistan diserang karena penguasa di sana, Taliban, dianggap melindungi Al-Qaeda. Taliban berhasil dilengserkan beberapa bulan kemudian, lantas digantikan oleh pemerintahan baru yang disokong AS.

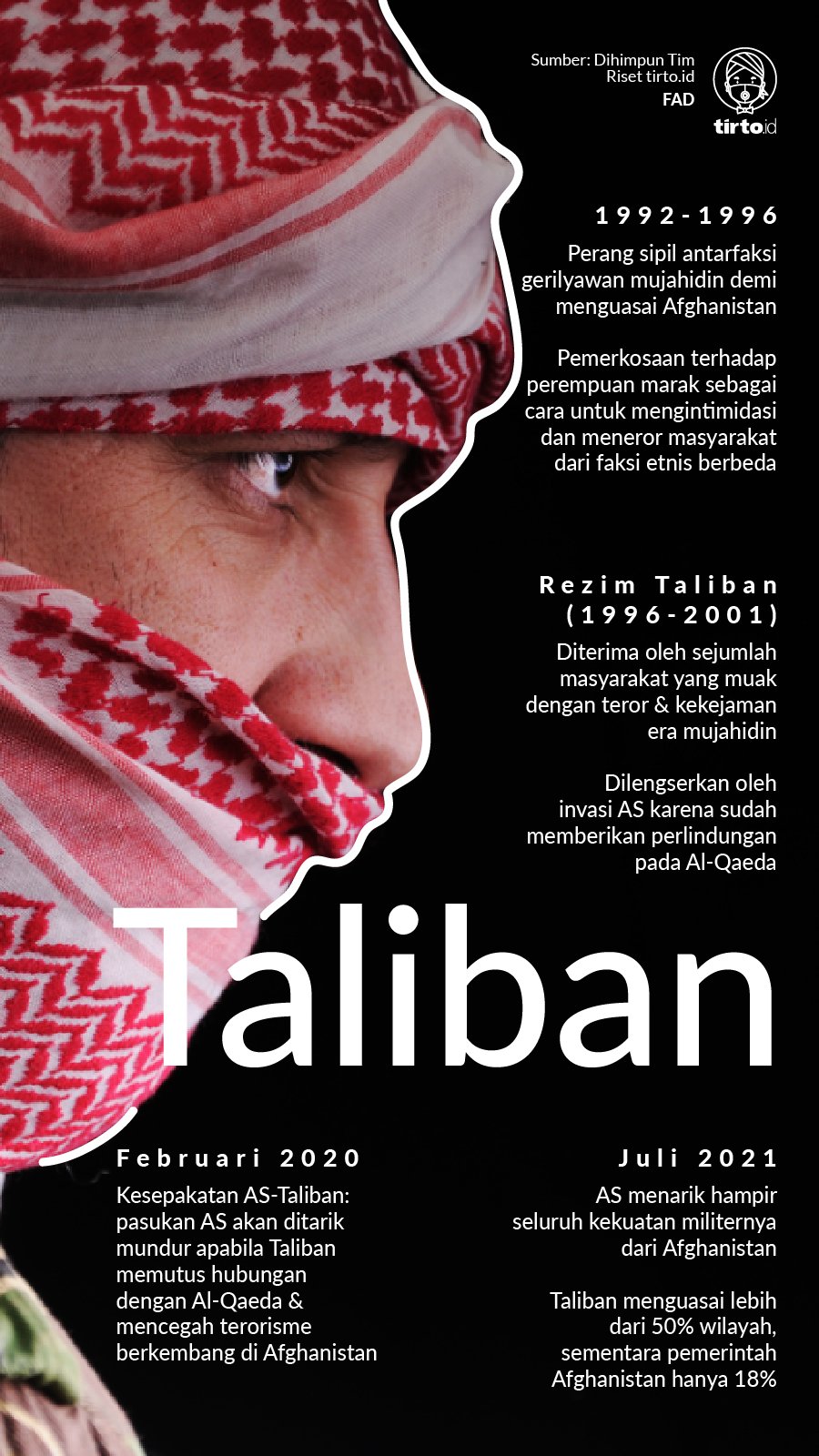

Langkah Biden merupakan kelanjutan dari kesepakatan antara administrasi Donald Trump dan Taliban pada awal 2020. Isinya mengatur penarikan pasukan AS dengan syarat Taliban memutus hubungan dengan Al-Qaeda dan mencegah gerakan teroris bermekaran di sana. Taliban juga diminta mengupayakan negosiasi damai dengan pemerintah resmi Afghanistan.

Semenjak perjanjian tersebut Taliban memang berhenti mengusik pasukan AS dan NATO, akan tetapi mereka masih terus melancarkan serangan kepada pihak-pihak yang berafiliasi dengan pemerintah Afghanistan. Aksi-aksi ini bahkan kerap menimbulkan korban jiwa dari kalangan sipil.

Apa alasan serangan-serangan tersebut? “Kami menginginkan pemerintahan Islam yang diatur oleh hukum syariah. Kami akan melanjutkan jihad sampai [pemerintah Afghanistan] memenuhi tuntutan kami,” kata Haji Hekmat. Dalam pandangannya, yang juga mengakar kuat di kalangan Taliban, pemerintah Afghanistan yang dipilih secara demokratis melalui pemilu yang pelaksanaannya didukung oleh AS “korup dan tidak islami.”

Sebetulnya tidak jelas pula pemerintahan islami seperti apa yang Taliban kehendaki. Di distrik Balkh, misalnya, sistem pemerintahan tampak berjalan sesuai keinginan Taliban sekaligus aturan dari ibu kota, Kabul. Baik anak laki-laki atau perempuan bisa bersekolah (Taliban terkenal represif terhadap hak-hak perempuan). Terkait pelajar perempuan, komisi pendidikan Taliban Mawlawi Salahuddin menyampaikan kepada BBC, dibolehkan “asalkan mereka pakai hijab.”

Pelajaran seni dan kewarganegaraan dihapuskan dan diganti dengan materi ajar terkait Islam, meskipun kurikulumnya tetap mengikuti silabus nasional. Terkait dengan pembayaran gaji pegawai, sumber dana berasal dari pemerintah namun Taliban-lah yang mengelolanya.

Afghanistan Era Taliban

Hannah Bloch, koresponden Time ketika Taliban berkuasa (1996-2001), mengatakan Afghanistan ketika itu adalah negeri yang “terkuras, bergantung pada bantuan asing, dan nyaris terputus seutuhnya dari dunia.” Banyak hal dilarang, dari mulai alkohol, bioskop, musik dan fotografi. Termasuk akses internet, cat kuku, kaos kaki putih untuk perempuan, televisi, bahkan lobster.

Sampai Taliban dilengserkan oleh AS pada penghujung 2001, Afghanistan masih berjibaku dengan kekeringan dan keterbatasan pangan, infrastruktur terbengkalai, jaringan listrik belum merata, layanan telepon dan pos bahkan tidak ada.

Selama berkuasa, Taliban menerapkan hukum berdasarkan interpretasi Islam yang ultra-konservatif. Laki-laki diperintahkan berjenggot dan berserban, sementara hak-hak sipil terutama perempuan dikekang: dilarang bersekolah, lapangan kerjanya sangat dibatasi, wajib didampingi anggota keluarga laki-laki ketika bepergian, dan dipaksa menutupi sekujur tubuh dengan burkak di tempat umum.

Gambaran kehidupan pada era Taliban salah satunya ditampilkan dalam film animasi peraih penghargaan, The Breadwinner (2017). Terinspirasi dari pengalaman sebuah keluarga, film ini berkisah tentang anak perempuan yang terpaksa menyamar jadi laki-laki supaya bisa berjualan di pasar demi menghidupi keluarga karena sang ayah mendekam di penjara akibat dituduh menyinggung tentara.

Bloch mengatakan polisi keagamaan dikerahkan ke jalanan oleh lembaga yang disebut Kementerian untuk Mendorong Kebaikan dan Mencegah Kejahatan. Tugas mereka adalah memburu pelanggar aturan, mengingatkan warga untuk sembahyang, dan kadang memukuli mereka supaya menurut.

Kebijakan bahkan sampai pada titik ekstrem, misalnya pemotongan tangan dan eksekusi di hadapan publik bagi pencuri. Ini diandalkan Taliban untuk menunjukkan ketegasan memberantas pelanggaran.

Sebelum Taliban Datang

Naiknya Taliban ke tampuk kekuasaan dilatarbelakangi oleh kekacauan akibat perang sipil yang terjadi setelah pasukan Uni Soviet meninggalkan Afghanistan pada 1989.

Semua berawal dari jatuhnya pemerintahan bercorak sentris, Presiden Mohammad Daud Khan, ke kubu komunis pada 1978. Pemimpin Partai Komunis Afghanistan, Nur Mohammed Taraki, mengambil alih kekuasaan dan menjalin persahabatan dengan Uni Soviet. Di balik berbagai agenda progresif (reformasi lahan, kesetaraan gender, dan perluasan pendidikan), rakyat Afghanistan yang terdiri dari beragam etnis dan mayoritas muslim ternyata merasa terasingkan. Perlawanan pun mulai muncul dari para mujahidin, gerilyawan dari kelompok suku yang terinspirasi oleh ajaran Islam tentang perjuangan untuk meraih kebebasan.

Setelah sekitar setahun lebih berkuasa, Taraki lengser dan tewas dibunuh atas perintah koleganya sendiri, Hafizullah Amin. Amin tidak disukai Soviet. Pada malam Natal 1979, Soviet menginvasi Afghanistan dan membentuk pemerintahan dengan menunjuk Babrak Karmal sebagai presiden baru. Semenjak itu, dimulailah konflik antara mujahidin dan pasukan Soviet.

AS berperan menyokong para mujahidin—yang kelak turut menyuburkan gerakan islamis dan memberikan ruang bagi lahirnya gerakan Islam militan di kawasan sekitarnya, tak terkecuali Al-Qaeda. Menurut Christian Parenti dalam studi berjudul “America's Jihad: A History of Origins” (2001), dukungan terhadap para mujahidin sudah diberikan oleh administrasi Presiden Jimmy Carter setidaknya enam bulan sebelum invasi Soviet. Anggarannya semakin meroket di bawah administrasi Ronald Reagan (1981-89). CIA mengatur transfer dana dan senjata kepada para mujahidin dalam salah satu misi terbesarnya, Operasi Topan.

Ketika akhirnya pasukan Soviet hengkang dan rezim Najibullah runtuh, masih melansir studi Parenti, para mujahidin dari luar mulai pulang ke negara masing-masing dan merintis gerakan jihad sendiri. Para veteran perang ini disambut kecurigaan oleh pemerintah dari mulai Aljazair, Mesir, Yordania, sampai Bosnia.

Pada awal dekade 1990-an inilah, tulis Parenti, muncul riak riak konflik yang dipicu oleh kemiskinan akibat berbagai kebijakan neoliberal, sikap represif pemerintah terhadap kelompok islamis, serta berbagai solusi yang ditawarkan Islam politik.

Pada waktu bersamaan, perang sipil menyeruak di Afghanistan. Faksi-faksi mujahidin adu jotos demi meraih kekuasaan (1992-96).

Farooq Sulehria di Jacobin mengatakan faksi mujahidin Aliansi Utara (disponsori India dan Turki) dan Hezb-e-Islam (proksi Pakistan) sama-sama “fundamentalis, brutal, dan anti-perempuan.” Jadi, sebelum rezim Taliban jadi arsitek yang membangun Afghanistan sebagai penjara perempuan, faksi-faksi mujahidin sudah lebih dulu “mengirim perempuan Afghanistan ke Zaman Batu.”

Aisha Ahmad dalam studi “Afghan Women: The State of Legal Rights and Security” (2006) lebih jauh mengatakan perempuan menjadi sasaran kejahatan seksual selama perang sipil. Faksi-faksi mujahidin dari suku Tajik, Uzbek, Pashtun, dan Hazara kerap menyasar perempuan dari faksi musuh untuk diperkosa. Seperti Ahmad lansir dari temuan Amnesty International, pemerkosaan dilakukan untuk mengintimidasi dan meneror masyarakat, terutama yang berasal dari etnis berbeda.

Ketika rezim Taliban datang menggantikan para mujahidin, pemerkosaan berkurang, termasuk praktik-praktik menindas seperti pernikahan paksa dan penculikan pengantin. Namun kelak ruang gerak perempuan semakin sempit.

Simpati terhadap Taliban

Masih melansir ulasan Sulehria di Jacobin, sedemikian mengerikannya era mujahidin membuat orang-orang tak punya pilihan selain menerima pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Di mata rakyat kecil, Taliban setidaknya tidak “menjarah, memerkosa, atau menculik.” Simpati terhadap Taliban berdatangan apalagi setelah mereka menyelamatkan seorang anak dari penculikan salah satu kelompok mujahidin.

Tapi era Taliban bukan berarti semua lebih baik, sebagaimana jelaskan pada bagian atas. Survei dari ABC News terhadap 1.039 responden pada 2005, tak lama setelah pemilihan presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan, menemukan lebih dari 80 persen responden menyambut baik lengsernya rezim Taliban, merasa lebih bebas berpendapat, dan kondisi hidupnya lebih bagus. Setelah AS membawa masuk demokrasi, memang banyak gedung sekolah dibangun, fasilitas dasar kesehatan tersedia, dan perempuan dipermudah dalam mengakses karier dan pendidikan.

Namun demikian, sebanyak 30 persen responden menganggap serangan terhadap pasukan AS bisa dijustifikasi, bahkan persentasenya mencapai 55 persen di kalangan konservatif. Seperempat responden juga menerima pertanian opium sebagai mata pencaharian apabila tidak ada pilihan kerja lain (di provinsi penghasil opium, persentasenya lebih dari 40 persen). Pertanyaan tentang opium penting karena itu merupakan sumber pendanaan penting bagi Taliban sehingga kerap jadi sasaran pemusnahan baik oleh tentara nasional Afghanistan maupun pasukan AS.

Akan tetapi, seperti disampaikan Shashank Joshi dari The Economist dalam film pendek Afghanistan: why the Taliban can't be defeated(2020), “Usaha-usaha untuk menghancurkan hasil panen opium sudah merusak kehidupan petani dan dalam sejumlah kasus justru membuat mereka lebih simpatik terhadap Taliban.”

Selain menarik simpati lewat opium, Joshi mengatakan Taliban juga punya “legitimasi lokal” yang didapatkan dari penyebaran pengaruh kepada warga; bahwa visi keadilan islamis mereka lebih sah daripada pemerintahan yang korup.

Menurut survei Asia Foundation 2019 terhadap lebih dari 17 ribu orang Afghanistan, masih ada sekitar 13 persen responden yang menyatakan bersimpati kepada Taliban. Meskipun demikian, harapan akan terwujudnya pemerintahan yang damai sangat tinggi. Hampir mayoritas responden (88 persen) mendukung negosiasi damai antara pemerintah dan Taliban.

Afghanistan setelah AS pergi

Sejumlah pihak khawatir penarikan pasukan AS dari Afghanistan dapat mendorong Taliban berkuasa kembali dan berdampak pada merosotnya hak-hak sipil yang dipandang sedang berkembang di bawah pendudukan. Voice of America melaporkan awal Juli ini pemerintah Taliban di Balkh, distrik di dekat ibu kota provinsi Mazar-e Sharif yang sempat dikunjungi BBC beberapa bulan sebelumnya, mulai menyebarkan pamflet berisi perintah agar warga mematuhi aturan-aturan sebagaimana pernah digalakkan pada dekade 1990-an.

Pada waktu sama, intelijen AS memperkirakan administrasi Kabul bakal jatuh ke tangan Taliban dalam kurun waktu 6-12 bulan setelah pasukan AS pergi. Berdasarkan pemetaan Long War Journal, publikasi milik lembaga risit nonprofit Foundation for Defense of Democracies di Washington DC, sampai 13 Juli 2021, area yang berhasil dikuasai Taliban mencapai 54 persen, sementara kontrol wilayah pemerintah tak sampai 18 persen. Sisanya masih berstatus wilayah yang diperebutkan.

Meski begitu, Presiden Joe Biden percaya bahwa sekitar 300 ribu tentara nasional Afghanistan yang sudah dilatih oleh pasukan AS dan koalisi akan mampu menangkal berbagai ancaman dari Taliban, yang kekuatan militernya diperkirakan lebih rendah (85 ribu personel).

Lalu, sejauh mana Taliban akan mengancam AS apabila misalnya mereka berhasil mengambil alih kekuasaan? Perlu diingat bahwa invasi AS didasari oleh pandangan bahwa Taliban melindungi dan melanggengkan Al-Qaeda. Kini, sesuai dengan pernyataan Biden, ancaman dari Al-Qaeda sudah berhasil dikerdilkan.

“Apabila—kita ambil contoh ekstremnya—apabila Taliban berhasil mengambil alih [kekuasaan] seutuhnya, apakah hal itu menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat? Apakah mereka masih akan memberikan tempat berlindung buat Al-Qaeda? Apakah Taliban mengizinkan tanah di negerinya digunakan [sebagai basis] untuk menyerang Amerika Serikat?” demikian sejumlah pertanyaan diajukan oleh Madiha Afzal, peneliti dari Brookings Institution, kepada Vox awal Juli ini.

Setelah menarik pulang pasukan, apakah ada kemungkinan AS akan melakukan intervensi militer lagi? Afzal menjawab tidak—setidaknya pada administrasi Biden. Menurutnya, alih-alih melancarkan agresi militer, AS kini punya kapasitas kontrateror yang cukup kuat.

“AS tak perlu memberinya bantuan. AS tak perlu memberinya legitimasi. AS bahkan boleh memberikannya sanksi. Mereka punya sejumlah perangkat tertentu [untuk menindak Taliban],” katanya. Selain itu dia juga meyakini alih kekuasaan secara penuh oleh Taliban kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Namun demikian, perang sipil yang berlarut diprediksi terjadi, terutama di ibu kota-ibu kota provinsi. Kawasan urban, di mana banyak sekolah dan lapangan kerja tersedia, menurut Afzal akan jadi medan konflik yang mengancam keamanan dan hak-hak warga. Sementara warga di perdesaan yang kebanyakan sudah dikuasai Taliban justru dinilai akan mendapatkan stabilitas seiring berhentinya pertempuran, meskipun pembatasan hak-hak sipil dikhawatirkan akan terus berlangsung.

Editor: Rio Apinino