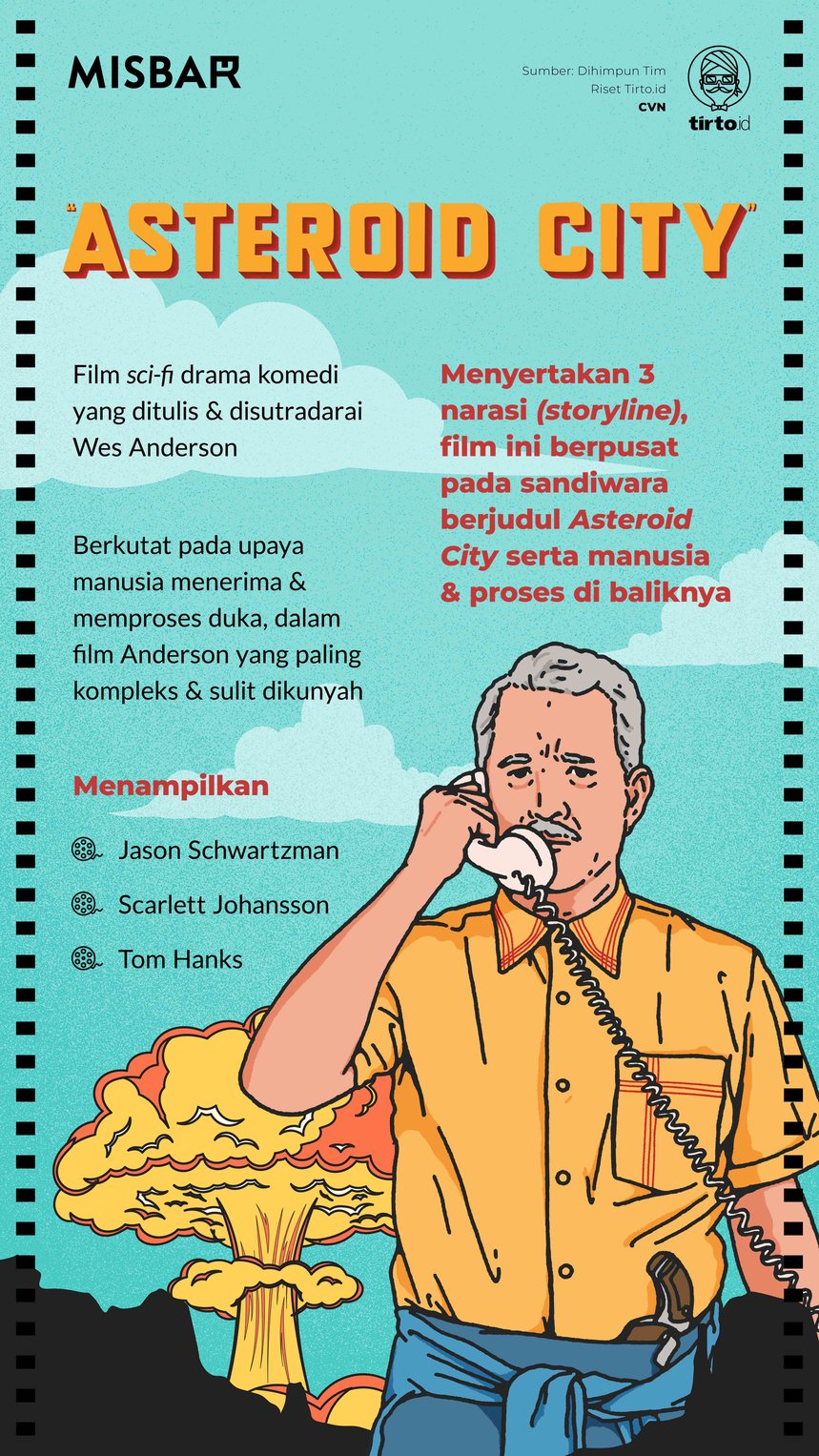

tirto.id - Bertabur bintang, visual dengan warna-warna pastel yang kian pekat, berikut gambaran cerita yang sumir. Begitulah kesan yang didapat dari trailerAsteroid City.

Film feature kesebelas dalam karier Wes Anderson ini mengambil latar Amerika tahun 1950-an. Sang sutradara pun masih menghadirkan visual dan desain produksi teliti lagi memikat yang bisa kita harapkan darinya. Kali ini, ciri khas itu dia gunakan untuk melatari kisah yang kentaldengan perkara sains, terutama terkait astronomi, UFO, dan alien.

Ceritanya? Memang nggak jelas—setidaknya bila disaksikan sekilas.

Penonton sendiri memang mesti teliti. Pasalnya, kisah yang dia reka bersama Roman Coppola ini dibagi ke tiga jalan cerita utama yang saling berkelindan.

Bryan Cranston memerankan pembawa acara TV sekaligus berlaku sebagai narator untuk mengenalkan penonton pada produksi sandiwara berjudul “Asteroid City”.Kisah kemudian mengalir di balik layar sandiwara itu yang melibatkan dramawan Conrad Earp (Edward Norton), sutradara Schubert Green (Adrien Brody), dan seluruh cast drama itu seperti Jones Hall (Jason Schwartzman) dan Mercedes Ford (Scarlett Johansson).

Kisah terakhir sekaligus yang dapat porsi terbesar adalah sandiwara itu sendiri. Dalam sandiwara itu, ada Jones Hall yang memerankan fotografer perang bernama Augie Steenbeck. Augie tengah membawa putranya, Woodrow (Jake Ryan), menuju Konvensi Junior Stargazer and Space Cadet di Asteroid City.

Di saat bersamaan, Augie sebenarnya juga tengah bergelut dengan duka usai kematian sang istri. Augie kelak menemukan koneksi baru dengan aktris terkenal Midge Campbell yang diperankan Mercedes Ford—yang diperankan Scarlett Johansson.

Sandiwara “Asteroid City” sendiri berjalan dalam tiga babak. Babakpertama dan babakkeduanya berjarak satu hari, sementara “babak ketiganya” tayang sepekan kemudian. Di antar jeda produksi itu, kisah balik layar berjalan dalam lini waktu yang berbeda.

Mudah-mudahan perincian itu cukup untuk menyelesaikan kebingungan. Jadi, kita sebenarnya diajak untuk mengikuti satu kisah utama dan percabangannya. Pertama, Anderson membawa kita berfokus pada kisah Augie mengarungi kedukaan. Lalu, kita juga diajak melanglang ke banyak cerita selingan hingga kembali lagi ke fokus utama.

Anderson benar-benar mengajak kita tamasya, mulai dari memperkenalkan semarak karakternya hingga pemaparan cara kerja dan kehidupan kota gurun retrofuturistis Asteroid City itu sendiri—yang memang dirancang agar tampak artifisial. Seluruhnya memberi kesan bahwa kisah-kisah itu memang dibikin “asyik sendiri”.

Oh, jangan lupa juga soal alien.

Perkara Duka, Kebingungan, dan Lain-lain

"Aku masih tak paham sandiwara ini," ujar Jones Hall kepada sang sutradara ketika plot “Asteroid City” kian kaotis.

Sebelumnya, dia juga mengeluh pada penulis naskah soal karakternya yang tiba-tiba membakar tangannya sendiri. Pemeran utamanya sendiri kebingungan, penulisnya bahkan tak punya jawaban pasti. SementaraJeff Goldblum—memerankan aktor yang memerankan alien—merasa alien adalah metafora. Metafora untuk apa? Dia juga tak tahu.

Satu-satunya kesamaan antara alien dan duka barangkali adalah keduanya sama-sama asing. Bisa jadi sama acak dan menakutkan. Dan waktu bukanlah solusi. Berkali-kali ditampilkan bahwa waktu selalu salah, bahkan tak sanggup menyembuhkan.

Maka Anderson mengusulkan bahwa duka (dan mungkin alien) bisa diatasi dengan menghadapinya bersama.

Hall tak perlu memahami sandiwara yang dia mainkan, tapi menurut sutradara Schubert Green, dia mesti terus menceritakan kisah ini. Bagi Green, yang terpenting adalah Hall telah melakukannya dengan tepat.

Bagaimana “cara yang tepat” menghadapi duka baru hadir di pengujung film. Satu momen penerang hadir pada dialog antara Hall dan aktris yang memerankan istrinya (Margot Robbie). Sang aktris mengingatkan dia pada dialog mereka (yang dipotong karena runtime) yang menyiratkan bahwa sebetulnya tak ada yang siap menghadapi duka. Namun, kau harus tetap mencoba.

Sang aktor lantas berhasil mengaitkan dialog itu dengan pengalamannya. Augie, karakter yang dia perankan, berulang kali menyebutkan bahwa hasil jepretannya selalu menjadi foto yang bagus. Sebuah metafora untuknya dalam menghadapi duka dengan proses yang dia pahami betul.

Ini pun menjadi momen yang cerdas dalam memaparkan bagaimana setiap individu menghadapi acaknya kejadian, mengatasi kesukaran, dan hidup yang berantakan lagi tak terduga. Dua dialog balik layar itu lantas memantapkan ke mana sebenarnya kisah ini bermuara.

Sementara itu, momen-momen lain tampak lebih terbuka untuk interpretasi. Jargon “You can’t wake up if you don’t fall asleep” di bagian akhir film, misalnya. Untuk satu hal, ia bisa dikaitkan dengan kemunculan alien atau renungan akan tujuan hidup di alam raya yang acak ini; ihwal menyingkap fakta dalam realitas.

Namun yang paling mungkin, segmen aneh itu kembali lagi menyoal duka. Kau tak bakalan bisa mengatasi kenestapaan berlarut tanpa tenggelam di dalamnya (tertidur), merangkulnya menjadi bagian diri sambil di saat bersamaan selalu punya intensi untuk terlepas darinya, alih-alih terus berlari memutar menghindari gejalanya setiap waktu.

Sandiwara atau seni pada umumnya dianggap sebagai sarana pelarian, alih-alih penyembuh mutlak. Namun, ia bisa mengantarmu melihat jalan untuk memahami, menuju kesembuhan, agar pada akhirnya terbangun.

Asteroid City mungkin memang soal kebingungan manusia—yang disampaikan dengan membingungkan, kalau bukan tersesat dalam naratifnya sendiri. Mungkin.

Anderson memisahkan ketiga jalan ceritanya dengan, selain aspek rasio, juga warna. Kisah-kisah di balik layar ditampilkan dalam gambar hitam-putih dan hanya sandiwara "Asteroid City" yang berwarna.

Pemisahan itu pun kadang membingungkan. Warna-warna lain sesekali menyeruak ke dalam kisah di balik layar yang sejatinya hitam-putih. Bryan Canston sang pembawa acara bahkan sempat tersasar ke dalam struktur yang tengah dia terangkan, kala "tak sengaja" hadir dalam segmen yang berwarna.

Berlapisnya realitas ini (selain untuk memaparkan soal duka, kebingungan, dan bagaimana otoritas menghadapi hal asing) juga dimanfaatkan Anderson untuk mengomentari teater atau industri hiburan Amerika secara luas.

Asteroid City barangkali juga ihwal mengaburkan batas di mana karakter dan aktor bermula dan berakhir, atau bagaimana seniman memproses duka di kehidupan nyata, entah dengan menulis sandiwara atau method acting.

Kali ini, Anderson tak hanya menjadikan kisahnya sebuah metatekstual, tapi pula menjadikannya—bisa dibilang—metafiksi berdasarkan dirinya sendiri. Dia hadir bukan sebagai cameo seperti di film-filmnya terdahulu, melainkan sebagai sutradara dalam karakter Schubert Green, bahkan penulis dalam diri Conrad Earp.

Asteroid City bisa jadi soal bagaimana Anderson menjalankan produksi filmnya, terutama dalam menulis dan mengerahkan para aktor. Pula bagaimana berderet aktornya tak mesti benar-benar memahami peran dan plot asalkan mereka sanggup menghadirkan wajah dan pembawaan yang dia inginkan untuk karakter-karakter dalam dunianya yang selalu berbentuk diorama.

Terbantu Elemen-elemen Familier

Kedalaman demikian mensahihkan sang sutradara sebagai sosok yang lebih dari sekadar sineasyang ceritanya tak jelas juntrungan. Tak heran pula jika banyak orang menirukan gaya khasnya dalam tren Wes Anderson challenge yang marak di media sosial belakangan.

Kedalaman yang sama mengesankan bahwa Asteroid City bukanlah semata kegemaran Anderson bermain-main pada tema atau genre tertentu. Meski demikian,Asteroid Citymemang bisa dilihat sebagai semacam upaya Anderson menciptakan Synecdoche, New York-nya sendiri.

Ribet, tapi mungkin begitulah cara yang nyaman baginya dalam mengomentari berbagai isu. Dan sayangnya, segala interpretasi di atas kebanyakan baru bisa dikedepankan selepas saya memutar Asteroid City untuk kedua kalinya (film ini hanya tayang sebentar di bioskop, tapi bisa ditonton melalui Apple TV atau platform lain dalam daftar ini).

Dalam kesempatan pertama menontonnya, semarak plotline yang dijejalkan terasa dengan mudah mengalihkan fokus. Sorotannya akan berbagai aspek remeh-temeh atau sifatnya yang "asyik sendiri" kelewat mendistraksi.

Sekalipun telah ditopang elemen-elemen pokok yang membuat kita familier bahwa ini masihlah filmnya Wes Anderson.

Brand komedi Anderson berupa kecanggungan serta humor kering dengan pembawaan deadpan mungkin tak sampai bikin kau terbahak, tapi selalu membuat filmnya sudah lucu sedari sifatnya.

Selalu ada alokasi untuk karakter anak-anak (kehadiran trio putri kembar Augie di layar selalu lucu) maupun remaja dengan cinta, semangat pemberontakan, dan kebandelan mereka. Itulah beberapa ciri yang terus dipertahankan sang sutradara, seolah caranya menjaga energi dan ketakjuban bocah dalam dirinya.

Ia pun masih hadir dengan dialog-dialog canggung nan absurd, seperti "Apa kau malu?" yang dijawab dengan "Aku ini late bloomer" atau lines seperti "Aku cinta gravitasi" yang selalu lucu ketika disampaikan oleh anak-anak atau remaja.

Begitu pula atmosfernya yang tiada dua. Obsesi pada detail dan kegemaran merancang diorama kehidupan masih ada di sana. Komposisi visual masih digarap sinematografer Robert Yeoman, dengan trik pengambilan gambarnya, seperti horizontal tracking shots, setia menopang pilihan estetika sang sutradara.

Acapkali hening pada latar, sesekali menyeruak musik folk Amerika dan bluegrass. Kadang, terdengar pula kerlip bebunyian gubahan Alexandre Desplat. Turut muncul (dan memainkan musik) pula nama-nama seperti Seu Jorge dan Jarvis Cocker yang juga pernah tampil dalam film terdahulunya.

Jason Schwartzman tentunya tetap menjadi komponen pokok dalam dunia Anderson. Dia berhasil memerankan karakter yang di kebanyakan waktu tampak “hilang” sekaligus karakter utama yang terasa tak utuh—setidaknya sampai diberikan kedalaman berupa multiperan.

Di sana ada pula para “debutan” seperti Scarlett Johansson yang cukup mengesankan—selain bahwa penampilannya selalu pas untuk gambaran Amerika 1950-an. Dan pastinya Tom Hanks. Veteran yang terkenal selalu tampil ekspresif itu ternyata bisa melebur alami dalam dunia yang sebagian besar karakternya tanpa emosi, memberikan citarasa berbeda pada Asteroid City.

Semuanya mempermudah para fan atau siapa pun yang terbiasa menikmati karya-karya sang sutradara. Selebihnya, ia sama sekali susah dikunyah.

Kisah yang Perlu Peta, dan Kesempatan Kedua

Segala karakteristik yang membuat film Wes Anderson menjadi film Wes Anderson nyatanya tak membuat babak pertama film ini mudah diikuti. Jalinan antarrealitasnya nyaris tak bertemu, plotnya bergulir seperti rangkaian nonsens. Kebanyakan adegan terasa hanya seperti cara sang sutradara membagikan lines dan screentime kepada aktor terkenal mana pun yang mau berkolaborasi dengannya, menggembungkan naratifnya ke arah yang kurang terang.

Transformasi karya sang sutradara kian menantang untuk diikuti. Jauh lebih kompleks ketimbang Rushmore apalagi Bottle Rocket, kian rumit sejak Grand Budapest Hotel, bahkan lebih runyam ketimbang The French Dispatch, yang pernah saya simpulkan sebagai "film Wes Anderson paling Wes Anderson".

Entah disengaja atau tidak, Anderson seakan menjadikan film-filmnya “berkompetisi” satu sama lain. Dan Asteroid City jauh melampaui semuanya, dalam konteks susah ditembus.

Tetap eksentrik, bahkan di beberapa momen bisa digolongkan cerdas. Tapi, apakah ia cukup menghibur?

Bila dalam sekali lihat ia gagal menghasilkan efeknya, rasa-rasanya jelas kalau Asteroid City tak masuk jajaran film terbaik sang sutradara.

Ini adalah film yang mesti disertai pengantar, mungkin semacam infografik mendetail untuk menerangkan karakter, dunia, bahkan strukturnya. Ini kisah yang memerlukan sejumlah artikel, video esai penjelas semacam "Asteroid City Ending Explained" atau apa pun bentuk uraian analisis tema dan naratifnya.

Melihat perfeksionisme dalam semua karyanya, Anderson mungkin bukannya lupa dalam menghibur. Sekalipun menyertakanensemble cast berbintang, Asteroid Cit lebih tampak seperti tak begitu peduli untuk mengesankan publik luas.

Kelak, ketika saya menonton ulang film ini untuk ketiga atau empat kalinya, dus, lebih terurai makna-makna implisitnya, saya bisa saja sampai pada kesimpulan bahwa ini salah satu film terbaik sang sutradara. Setidaknya, paling cerdas.

Yang pasti, bila hanya menyaksikan satu kali 105 menitnya, saya nyaris tak merasakan apa pun.

Editor: Fadrik Aziz Firdausi