tirto.id - Bagi pemerintah kolonial, Imam Bonjol bukan lawan yang mudah. Apalagi perhatian mereka teralihkan ke Jawa ketika terjadi Perang Diponegoro sejak 1825 hingga 1830. Baru setelah Pangeran Diponegoro tertangkap pada Maret 1830, pemerintah kolonial fokus terhadap Imam Bonjol.

Beberapa veteran Perang Jawa dilibatkan dalam penaklukan orang-orang Padri di Sumatra Barat, termasuk bekas panglima Diponegoro: Sentot Ali Basah dan pasukannya. Tak tanggung-tanggung, Jenderal Mayor Frans David Cochius—komandan tentara Kerajaan di Hindia Belanda—turun langsung ke Sumatra Barat pada 12 April 1837. Tentu saja mereka datang bersama balatentara, peralatan tempur, dan logistik yang kuat.

Menggempur Imam Bonjol

Perang Padri yang dipimpin Imam Bonjol terbagi ke dalam tiga fase, dan yang dihadapi Cochius beserta pasukannya adalah fase ketiga.

“Sudah tiga bulan lamanya Jenderal Cochius memimpin peperangan dengan segenap tenaganya, tiada juga bertambah baik kedudukan tentaranya,” tulis Dawis Datoek Madjolelo dan Ahmad Marzoeki dalam Tuanku Imam Bondjol: Perintis Djalan Ke Kemerdekaan (1951).

Di sisi lain, petinggi-petinggi Tentara Belanda itu, “tiadalah mengetahui bahwa di Bonjol (daerahnya Imam Bonjol) sendiripun selalu bertambah genting dan berbahaya pula […] Rumah-rumah dan masjid Tuanku Imam Bonjol habis ditembaki musuh dengan meriam dan periuk api (bom pembakar), sehingga menjadi abu semuanya. Melihat perbuatan tentara Belanda yang demikian, yaitu masjid pun mereka tembaki, bertambah mendidihlah darah rakyat dan mau berperang sampai mati.”

Pada bulan Juli 1837, jabatan Komandan Tentara di Sumatra Barat berpindah dari Letnan Kolonel Cleerens ke tangan Letnan Kolonel Andries Victor Michiels. Nama yang disebut terakhir baru datang dari Jawa. Cleerens, Cochius, dan Michiels adalah veteran Perang Jawa.

Michiels “memutuskan sendiri untuk meneruskan perang dan menjelang Agustus 1837 memuncak sampai pendudukan Benteng Paderi yang terakhir, yaitu Bonjol...” tulis Elizabeth Graves, dalam Asal Usul Elite Minangkabau Modern (2007).

“Suatu malam kira-kira pukul tiga, sedang orang kampung nyenyak tidur, datanglah satu pasukan Tentara Belanda dengan diam-diam ke dalam benteng Bonjol,” tulis penyusun buku Tuanku Imam Bondjol: Perintis Djalan Ke Kemerdekaan.

Anak dan istri Imam Bonjol hendak dihampiri serdadu-serdadu itu. Belum sempat jadi tawanan, Mahmud, salah seorang anak melawan dan yang lain akhirnya terluka. Jeritannya membangunkan Imam Bonjol yang sebelumnya terlelap.

Sang imam mengambil pedang lalu ia bersama Umar Ali, anaknya yang lain, berlari menuju tempat anak dan istrinya yang diganggu. Serdadu-serdadu Belanda menyambut Imam Bonjol dan Umar Ali dengan tambakan senapan. Sebuah pelor mengenai rusuk Umar Ali. Selanjutnya, Imam Bonjol bertempur layaknya orang mengamuk dengan pedangnya.

Dalam kepungan serdadu-serdadu itu, dia kena tusuk bayonet. Pertempuran itu terhenti, serdadu-serdadu Belanda menghilang, Imam Bonjol lalu diamankan pengikutnya. “Ada 13 luka pada badan beliau dan banyak mengeluarkan darah,” imbuh penulis buku Tuanku Imam Bondjol: Perintis Djalan Ke Kemerdekaan.

Esok paginya, sekitar pukul lima, serdadu-serdadu Belanda muncul lagi dan disambut orang-orang kampung hingga pecah pertempuran. “Perempuan-perempuan turun mempermainkan senjata untuk mengusir musuh itu.” Pertempuran terjadi hingga pukul dua belas siang, ketika serdadu-serdadu Belanda itu kemudian kabur lagi ke luar benteng pengikut Imam Bonjol.

Benteng itu kemudian dikepung pasukan Belanda di bawah komando Michiels selama berhari-hari. Keunggulan Belanda dalam hal senjata api dan pasukan yang lebih terlatih ketimbang orang-orang kampung tentu membuat Belanda lebih unggul. Tak heran jika banyak korban di pihak Imam Bonjol. Dan benteng itu benar-benar dikuasai Belanda pada 16 Agustus 1837.

Namun, Tuanku Imam Bonjol tak mereka temukan karena ia sudah lari. Baru pada 28 Oktober 1837 Imam Bonjol ditangkap pemerintah kolonial. Setelah dibuang ke Cianjur, Imam Bonjol dibuang ke Sulawesi hingga wafat pada 8 November 1864.

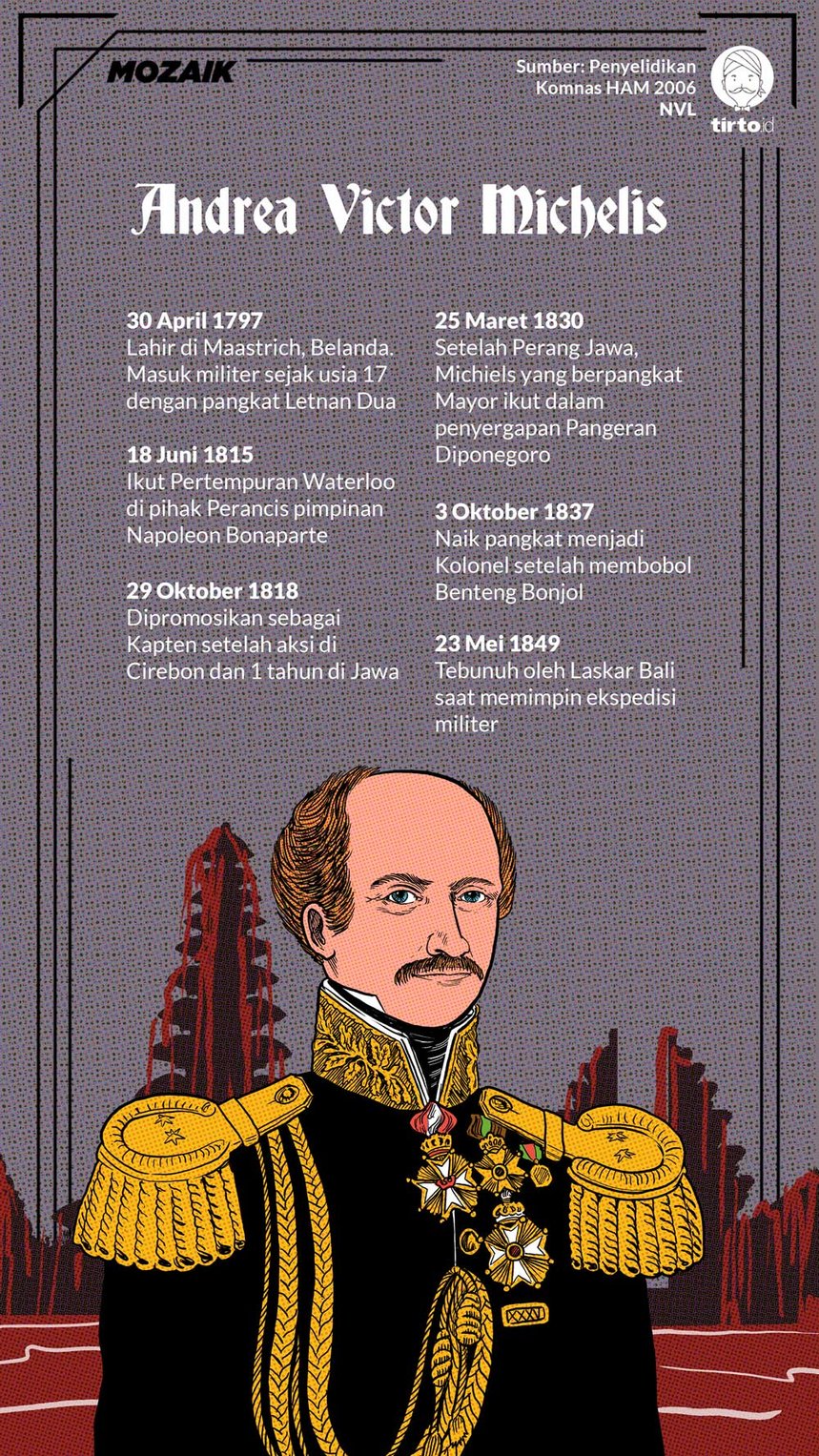

Setelah Imam Bonjol dibuang, pada 3 Oktober 1837 Michiels naik pangkat menjadi kolonel. Dia jelas berjasa dalam melumpuhkan Tuanku Imam Bonjol. Setelah 1838, dia sempat juga menjadi pejabat kepala daerah semacam residen dan gubernur di Pantai Barat Sumatra.

Menurut Elizabeth Graves, dia sangat berhati-hati terhadap petani, “dengan mengurangi tekanan terhadap petani setempat.” Namun, dia juga ikut mengusulkan tanam paksa kopi dan penyerahan wajib hasil panen secara langsung, tanpa melalui pedagang kecil yang dianggapnya parasit.

Di masa pemerintahan sipilnya di Sumatra Barat, Michiels pernah bentrok dengan pegawai rendahan Belanda yang belakangan sohor karena novel monumental Max Havelaar: Eduard Douwes Dekker. Menurut Basyral Hamidy Harahap dalam Greget Tuanku Rao (2007), Michiels bahkan memecat penulis itu.

Tewas di Bali

Setelah Sumatra Barat, Michiels mendapat tugas berat lagi. Dia menjadi panglima tentara Belanda di Bali. Menurut catatan buku Gedenkschrift Koninklijk Nederlandsche Indische Leger 1830-1950 (1990), setidaknya tiga kali KNIL mengirimkan ekspedisi-ekspedisi militernya ke Bali di masa Perang Bali. Tepatnya pada 1846, 1848, dan 1849.

Menurut catatan RP Suyono dalam Peperangan Kerajaan di Nusantara (2003), perang ini bermula dari dirampoknya kapal Belanda oleh orang-orang Bali dalam hukum tawan karang. Kemudian, permintaan ganti rugi sebesar 300 ribu gulden yang dituntut pemerintah Belanda ditolak raja Bali. Ekspedisi ke Bali pun dikirim.

KNIL setidaknya pernah mengerahkan 19 batalion infanteri, 8 skuadron kavaleri, dan 15 artileri meriam lapangan. Ditambah pasukan gunung dan 6 kompi pasukan zeni. Pasukan-pasukan itu datang bergelombang. Namun, pasukan-pasukan itu tak dapat menyelamatkan Michiels, ia terbunuh oleh laskar-laskar Bali pada 25 Mei 1849, tepat hari ini 171 tahun silam di Kusamba, Klungkung.

Catatan Kaki Sang Pecundang

Pemerintah kolonial mengabadikan jasa-jasa Michiels. Di Padang misalnya, pernah ada taman yang memakai namanya disertai monumen untuknya. Letaknya di sekitar Museum Adityawarman, Kota Padang.

Di Sumatra Barat, rekan-rekan tempur dan atasannya bahkan menjadi nama benteng: Hendrik Merkus de Kock diabadikan jadi nama benteng Fort de Kock (Bukittinggi), Frans David Cochius diabadikan jadi Fort Cochius (Bonjol), dan Cornelis Pieter Jacob jadi Fort Elout (Penyabungan).

Di Museum Taman Prasasti, Jakarta, juga terdapat prasasti dalam batu nisan bertuliskan: “Jenderal Mayor AV Michiels, Balie, 23 May 1849.” Prasasti serupa dibuat untuk mengenang Jenderal J.H.R. Kohler yang terbunuh di depan Masjid Raya Aceh.

Selain di Bali dan Sumatra Barat, Michiels juga berperan dalam mengalahkan Pangeran Diponegoro. Pada “11 November 1829, Diponegoro nyaris tertangkap di Pegunungan Gowong oleh pasukan gerak cepat ke-11 yang dikomandani Mayor AV Michiels,” tulis Peter Carey dalam Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro, 1785-1855 (2014).

Pada tanggal 25 sampai 28 Maret 1830 jelang lebaran, Michiels juga jadi bagian tindak “tidak terpuji, tidak ksatria, dan curang” dari Jenderal Merkus de Kock. Mayor A.V. Michels, bersama Letnan Kolonel du Perron, diperintahkan mengamankan penangkapan sang pangeran jika ia datang. Akhirnya, sang Pangeran pun tertangkap kala lebaran.

Menurut Encyclopedie van Nederlandsch-Indië - Volume 2 (1918), perwira kelahiran Maastricht, Belanda, 30 April 1797 ini sudah masuk militer sejak berumur 17 tahun. Dia adalah anak dari pengacara J. Michiels dan A. Gillis. Pangkat pertamanya letnan dua. Pertempuran penting yang pernah diikuti oleh Michiels adalah Pertempuran Waterloo pada 1815.

Dia selanjutnya dikirim ke Jawa sebagai letnan satu. Michiels kemudian ikut serta dalam menumpas perlawanan di Cirebon. Kariernya pun menanjak sangat cepat. Tak butuh waktu lama untuknya menjadi kapten. Ketika Perang Jawa berkobar, dia sudah berpangkat mayor.

Perang Jawa adalah debut penting dalam karier militernya. Ia gemilang di Sumatra Barat, namun akhirnya tewas di Bali.

Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 2 Agustus 2017 dengan judul "Tuanku Imam Bonjol Digebuk Veteran Waterloo". Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Maulida Sri Handayani & Irfan Teguh