tirto.id - “Van Royen tidak berhasil menarik sesuatu dari lawannya, kecuali janji-janji kosong yang samar-samar. Sebaliknya, statement-nya sendiri mengikat Nederland dalam beberapa hal yang penting, ... mengakhiri pembentukan negara-negara bagian,” sebut mantan Perdana Menteri Belanda, Pieter Gerbrandy.

Gerbrandy mencatat sentilan itu dalam bukunya berjudul Indonesia (1970:167). Perdana Menteri Belanda yang lengser pada 24 Juni 1945 atau kurang dari satu bulan sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya ini tampaknya kurang puas dengan kinerja Herman van Royen dalam perundingan yang berlangsung alot.

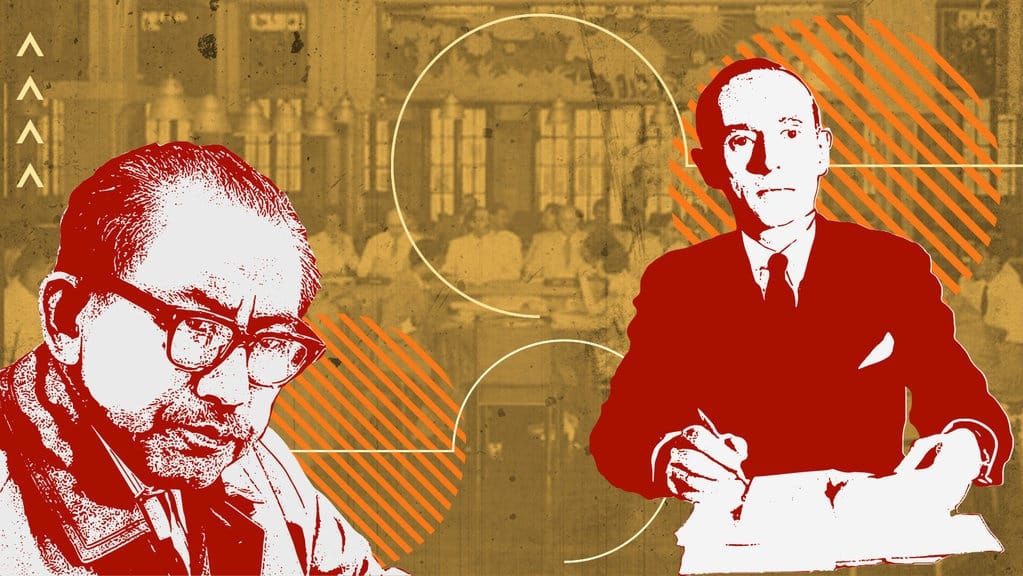

Perundingan ini dikenal dengan nama Perjanjian Roem-Royen. Herman van Royen memimpin delegasi Belanda, sementara dari pihak Indonesia dimotori Mohamad Roem. Hasilnya, seperti yang diisyaratkan Gerbrandy, Belanda tampaknya harus melupakan ambisinya untuk kembali menguasai Indonesia.

Dengan kata lain, Perundingan Roem-Royen yang dituntaskan pada 7 Mei 1949, membuka jalan menuju Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka seutuhnya dan berdaulat penuh.

Indonesia di Atas Angin

“Agresi militer Belanda yang kedua telah mengakibatkan hilangnya sama sekali sisa kepercayaan rakyat Indonesia bagi berhasilnya suatu perundingan damai,” demikian kata-kata pembuka Mohamad Roem menjelang dimulainya Perundingan Roem-Royen di Hotel Indies, Jakarta, tanggal 14 April 1949.

Dengan suara tegas, seperti dikutip dari buku Mohamad Roem 70 Tahun: Pejuang Perunding (1978), ia melanjutkan, “Resolusi DK-PBB tanggal 28 Januari 1949 harus dilaksanakan, dan langkah pertamanya harus berupa pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Setelah itu baru soal-soal lain dibicarakan kemudian.”

Roem memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan ini. Turut bersamanya Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua, juga Dr. Leimena, Ir. Joeanda, Prof. Soepomo, serta Johannes Latuharhary. Hadir pula selaku tim penasihat antara lain Soetan Sjahrir, M. Natsir, Dr. Darma Setiawan, Soemarto, Dr. A. Koesoemaatmadja, dan A.K. Pringgodigdo.

Sedangkan delegasi dari pihak Belanda dipimpin Herman van Royen. Sebagaimana tercatat dalam Verslag der Handelingen der Staten-Generaal (Bagian 2, Volume 7, 1968), van Royen didampingi oleh N.S. Blom, A. Jacob, Dr. J.J. van der Velde, Dr. P.J. Koets, Van Hoogstratendan, Dr. Geiben, Elink Schuurman, serta Kolonel Thompson (hlm. 47).

Van Royen berpidato sebelum Roem. Wakil Belanda di PBB ini menyampaikan sambutan dengan lemah-lembut –berbeda dengan Roem yang lugas dan tegas– mengingat pihaknya sedang dalam sorotan setelah Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai respons nyata Indonesia atas Agresi Militer Belanda II.

Ya, Perundingan Roem-Royen merupakan buah dari serangan massal dari pihak republik pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta, dan berhasil meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Serangan umum yang berlangsung selama 6 jam ini juga dilakukan karena Belanda terkesan mengabaikan Resolusi DK PBB tertanggal 28 Januari 1949.

Sebelumnya, pada 19 Desember 1948, Belanda menguasai Yogyakarta. Para pemimpin RI ditawan lantas diasingkan ke luar Jawa, tepatnya di Bangka, termasuk Sukarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, Agus Salim, juga Mohamad Roem.

Lantaran pusat pemerintahan RI di Yogyakarta telah jatuh, maka pada 22 Desember 1948 didirikanlah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara dan kawan-kawan atas restu para pemimpin yang ditawan Belanda.

PDRI memainkan peran penting dan menjamin bahwa perjuangan melawan Belanda tetap dipimpin oleh pemerintahan sah yang diakui oleh kaum republik di seluruh Nusantara (Audrey R. Kahin, Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998, 2005:213).

Atas desakan PBB serta berbagai forum internasional yang semakin kencang pasca-Serangan Umum 1 Maret 1949, Belanda terpaksa bersedia menggelar perundingan. Pemerintah RI menunjuk Roem memimpin delegasi untuk berunding dengan Belanda.

Kali ini, Belanda terdesak dan membuka kemungkinan akan digelarnya forum yang lebih serius, yakni Konferensi Meja Bundar (KMB). Sebaliknya, Indonesia berada di atas angin, menyongsong kedaulatan penuh sebagai negara yang benar-benar merdeka.

Tarik-Ulur RI & Belanda

Pertemuan pertama pada 14 April 1949 belum membuahkan hasil apapun. Dituliskan Iin Nur Insaniwati dalam buku Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangannya 1924-1968 (2002), baru satu pekan berjalan, perundingan terpaksa dihentikan. Van Royen atas nama Kerajaan Belanda meminta waktu untuk mempelajari tuntutan dari pihak RI.

Van Royen saat itu menafsirkan bahwa Belanda akan memulihkan pemerintah RI dan para pemimpinnya yang masih ditawan hanya jika RI sudah menghentikan seluruh aktivitas gerilya. Selain itu, Belanda juga meminta kepada pihak RI untuk bekerjasama dalam memulihkan perdamaian dan memelihara ketertiban hingga digelarnya KMB.

Kehendak Royen kurang disepakati oleh pihak RI. Roem menuntut agar pemerintahan RI dipulihkan terlebih dulu karena para pemimpin negara, selain mereka yang ditawan di Bangka, terpencar-pencar akibat Agresi Militer Belanda II sehingga sulit untuk berkoordinasi.

Dengan pertimbangan itu, Roem meminta Belanda mengembalikan para pemimpin RI dulu ke Yogyakarta agar pemerintahan bisa berjalan kembali. Setelah itu, gencatan senjata atau penghentian gerakan gerilya baru dapat dikoordinasikan (hlm. 81).

Perundingan menemui jalan buntu. Kedua belah pihak bersikukuh dengan kemauan masing-masing. Kemudian, UNCI (United Nations Commisions for Indonesia) –badan yang dibentuk PBB untuk memediasi perundingan– mengusulkan agar Hatta dihadirkan dalam pertemuan berikutnya. Saran tersebut disampaikan oleh Merle Cohran, wakil Amerika Serikat di UNCI.

Hatta setuju dan diterbangkan dari Bangka pada 24 April 1949. “… aku menerima anjuran dari Tuan Cochran bahwa sebaiknya aku sendiri datang ke Jakarta, berunding dengan van Royen tentang batas daerah apabila pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta,” tulis Hatta dalam buku Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi (2011:209).

Tanggal 25 April 1949, Hatta dan van Royen bertemu. Akhirnya, kata Hatta, “… van Royen setuju Yogyakarta diserahkan (kembali) kepada Republik Indonesia.”

Kepada van Royen, Hatta juga mempertegas tentang pembagian wilayah, terutama di Jawa untuk permulaannya, yang berhak diduduki oleh Belanda dan pihak RI. Hatta mencontohkan Jawa bagian barat, yang sempat menjadi Negara Pasundan, harus dikembalikan kepada Indonesia.

Terkait penarikan pasukan, Hatta berbicara tegas, “Jangan hendaknya pemerintah Belanda mengajukan permintaan supaya tentara Republik Indonesia harus ditarik kembali. Itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh clash (agresi militer) kedua.” (hlm. 209).

Selain Hatta, pihak Indonesia juga menghadirkan Raja Yogyakarta sekaligus Menteri Pertahanan RI, Sri Sultan Hamengkubuwana IX. Kehadirannya sangat diperlukan untuk menegaskan posisi Yogyakarta. Sultan HB IX dengan mantap menyatakan bahwa Yogyakarta adalah Republik Indonesia.

Belanda membutuhkan waktu hampir tiga pekan untuk menimbang-nimbang berpikir, dengan beberapa kali mengadakan pertemuan lanjutan untuk terus mengkomunikasikan perkembangannya. Di sinilah peran Roem, Hatta, Sultan HB IX, dan para juru runding RI lainnya menentukan nasib Indonesia yang akan dipastikan dalam waktu dekat.

Akhirnya, tanggal 7 Mei 1949, kedua delegasi sepakat mengeluarkan pernyataan dari masing-masing pihak. Pernyataan inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hasil Perundingan Roem-Royen (Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1977:209).

Menuju Kedaulatan Penuh

Jalan tengah yang diambil dalam Perundingan Roem-Royen adalah bahwa RI akan menghentikan semua aktivitas gerilya, dan pihak Belanda juga sepakat tidak melakukan operasi militer lagi. Selain itu, Belanda juga bersedia membebaskan semua tawanan perang, termasuk para petinggi RI yang diasingkan, serta mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta.

Setelah Perundingan Roem-Royen disepakati, dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia (1993) yang ditulis Marwati Djoened Poesponegoro dan kawan-kawan, PDRI selaku pengampu kekuasaan sementara menyerahkan mandat kepada Sultan HB IX untuk mengambil-alih pemerintahan apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta (hlm. 108).

Sultan HB IX pun segera berunding dengan Belanda mengenai penarikan pasukan (Suhartono W. Pranoto, Yogyakarta The Capital of the Republic of Indonesia, 2002:126). Namun, sempat timbul masalah yang justru muncul dari internal sendiri. Ada pihak-pihak yang tidak begitu saja setuju dengan hasil Perundingan Roem-Royen.

Di Masyumi, misalnya, terjadi silang pendapat antara Roem dan Natsir, meskipun keduanya terlibat langsung dalam proses perundingan dan rekan separtai. Natsir mengkritik keabsahan Roem selaku ketua delegasi RI. Menurutnya, mandat dari Sukarno dan Hatta sebetulnya sudah tidak berfungsi lagi karena keduanya berada dalam tahanan Belanda.

Natsir juga berpendapat seharusnya Roem membicarakan poin-poin kesepakatan terlebih dulu dengan PDRI. Mestika Zed dalam buku Pemerintah Darurat Republik Indonesia (1997) menyebut bahwa Natsir memang lebih condong ke kubu PDRI pimpinan Syafruddin Prawiranegara (hlm. 268). PDRI pun menyatakan ketidaksepakatan serupa.

Selain itu, muncul pertanyaan pula dari kalangan militer RI yang dipimpin Jenderal Soedirman. TNI sejak awal tidak setuju dengan jalan perundingan karena kala itu kekuatan militer RI beserta laskar-laskar rakyat sedang dalam kondisi diuntungkan setelah Serangan Umum 1 Maret 1949.

Soedirman juga tidak percaya dengan komitmen Belanda. Pasalnya, beberapa kali Belanda telah melanggar hasil kesepakatan dalam sejumlah perundingan sebelumnya yang selalu menempatkan RI dalam posisi yang dirugikan (Insaniwati, 2002:85).

Namun, Roem dan kawan-kawan jalan terus. Ia meyakini bahwa hasil Perundingan Roem-Royen membuka pintu lebar bagi Indonesia untuk memperoleh kedaulatan penuh. Secara internasional, tambah Roem, kedudukan RI juga bertambah kuat dan akan menjadi modal dalam KMB nanti.

Tanggal 22 Juni 1949, delegasi Indonesia dan Belanda kembali bertemu. Disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan RI secara utuh dan tanpa syarat sesuai Perjanjian Renville tahun 1948. Selain itu, Belanda dan RI akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak, serta semua hak, kekuasaan, dan kewajiban atas Hindia Belanda akan diserahkan kepada RI.

Kesepakatan yang merupakan lanjutan dari isi Perundingan Roem-Royen ini akhirnya bisa diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Dari situ, mulai dilangsungkan KMB di Den Haag, Belanda, yang akhirnya menghasilkan kedaulatan penuh untuk Indonesia pada akhir Desember 1949.

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id