tirto.id - “Bukalah Alquran halaman mana saja. Sudah pasti akan dirasa oleh tiap-tiap seseorang yang membacanya, betapa besar dorongan Islam untuk memakai akal dan mempergunakan pikiran sebagai nikmat Tuhan yang tidak ternilai harganya,” tulis Mohammad Natsir dalam Capita Selecta jilid pertama (1961: 200).

Diyakini oleh Natsir, Islam merupakan agama yang mengutamakan nalar alias akal sehat dalam pengamalan setiap ajarannya. Maka itu, baginya, bukan hal yang salah jika Islam turut berperan dalam membangun bangsa melalui pemerintahan. Bahkan, Natsir punya alasan kuat untuk mendudukkan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Ikhwal kedudukan agama dalam negara inilah yang pernah memicu polemik antara Natsir dengan Sukarno. Berbeda haluan dengan Natsir, Bung Karno lebih setuju jika posisi agama dan negara dipisahkan, seperti yang diterapkan oleh banyak negara maju di Eropa. Natsir tidak serta merta menerima pemikiran Sukarno itu.

Meskipun demikian, antara Natsir dan Sukarno ternyata saling menyimpan rasa kagum dan respek terlepas dari tajamnya perbedaan prinsip di antara dua bapak bangsa ini. Keduanya pun saling bekerjasama dalam kabinet pertama yang dibentuk setelah penyerahan kedaulatan RI dari Belanda sejak akhir 1949.

Tanggal 6 Februari 1993, hari ini tepat seperempat abad atau 25 tahun silam, Mohammad Natsir meninggal dunia. Pemikirannya tentang Islam yang rasional, peran agama dalam pemerintahan, namun tetap mengedepankan jiwa nasionalisme sebagai bangsa yang majemuk, menjadi warisan paling berharga dari Perdana Menteri RI ke-5 ini.

Pendidikan adalah Kunci

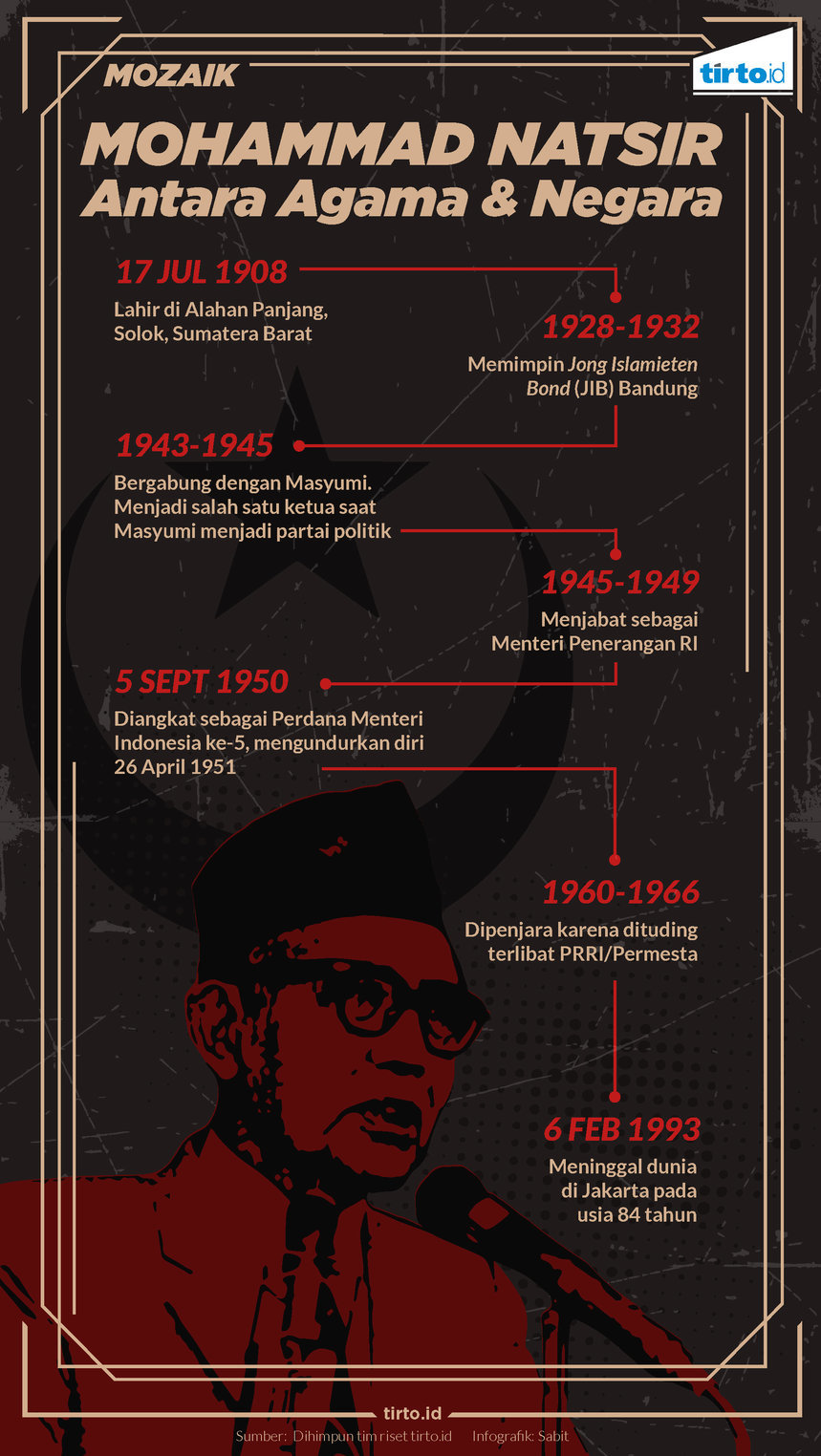

Kelahiran Mohammad Natsir barangkali menjadi penanda bakal dimulainya babak baru perjuangan bangsa Indonesia menghadapi penjajah, yakni era pergerakan nasional. Natsir lahir di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, tanggal 17 Juli 1908 atau beberapa bulan sebelum Boedi Oetomo (BO) dideklarasikan di Batavia (Jakarta).

Nasir berasal dari keluarga terpandang di Minangkabau. Maka, sudah menjadi kewajaran jika ia mendapatkan gelar pada namanya, yakni menjadi Mohammad Natsir Datuk Sinaro. Gelar nama adat ini diperoleh Natsir setelah dewasa, menikah, dan dipakai secara turun-temurun (Yusuf Abdullah Puar, 70 Tahun M. Natsir, 1978:1).

Besar dalam nuansa pergerakan, Natsir pun tidak ingin ketinggalan terlibat di dalamnya. Tahun 1923, ia bergabung dengan Jong Islamieten Bond (JIB) dan Jong Sumatranij Bond (JSB). Di sinilah ia mulai bersinggungan dengan para pemuda pergerakan nasional asal Sumatera Barat yang kelak bersama-sama menopang berdirinya RI, termasuk Mohammad Yamin dan Bahder Johan.

Natsir kemudian melanjutkan studinya ke Bandung, tepatnya di Algemeene Middelbare School (AMS). Di sinilah pemikirannya tentang agama dan nasionalisme berkembang pesat. Ia berhubungan baik dan kerap bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh Islam terkemuka macam Agus Salim, Ahmad Hassan, dan lainya.

Latar belakang Islam yang kuat tidak membuat Natsir alergi dengan modernitas, bahkan yang kental beraroma Barat sekalipun. Justru sebaliknya, jika umat Islam di Indonesia ingin maju, maka pendidikan adalah kunci utamanya.

“Maju atau mundurnya salah satu kaum bergantung pada pengajaran dan pendidikan yang berlaku di dalam kalangan mereka itu. Tak ada satu pun bangsa terbelakang menjadi maju, melainkan sesudahnya melalukan dan memperbaiki pendidikan anak-anak dan pemuda-pemuda mereka,” sebut Natsir (1961: 51).

Natsir menolak keras dikotomi “Barat” dan “Timur”. Baginya, pendidikan tidak perlu mempertentangkannya karena Islam hanya mengenal yang haq (baik/benar) dan bathil (buruk/salah). Segala yang baik harus diterima walau dari Barat. Sebaliknya, semua yang bathil wajib disingkirkan meskipun produk ketimuran.

Dalam hal ini, Natsir ingin memadukan konsep pendidikan modern dengan unsur spiritual (agama/Islam) sehingga ia menolak dikotomi “Barat” dan “Timur”. Menurutnya, pendidikan harus punya tempat bergantung secara spiritual yang tidak hanya fokus pada akal dan logika semata.

Mimpi Natsir terealisasi pada 1932 dengan berdirinya sekolah partikelir (swasta) di Bandung yang nantinya bernama Sekolah Pendidikan Islam atau Pendis (Abibullah Djaini, Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir, 1996: 106). Sekolah ini menggabungkan pengetahuan umum, sebagaimana yang diajarkan di sekolah-sekolah kolonial, dengan pendidikan Islam.

Pendis tidak sekadar menjadi tempat menuntut ilmu. Hal utama yang diajarkan di sekolah ini adalah kemandirian dan rasa percaya diri. Khotbah Salat Jum’at diisi oleh para murid secara bergiliran. Selain itu, siswanya juga diajarkan banyak hal lain, mulai dari berkebun, kerajinan tangan, bermain biola, hingga tampil dalam pertunjukan drama.

Berakal dalam Beragama

Natsir tidak sependapat dengan persepsi orang bahwa ajaran agama, khususnya Islam, kerap melanggar nalar. Stigma itu muncul lantaran banyak di antara kaum muslimin kala itu yang beragama dengan fanatisme buta, menelan bulat-bulat ajaran kitab suci tanpa menggunakan anugerah paling berharga yang diberikan Tuhan, yaitu akal.

Bahkan, Natsir sangat yakin Islam justru mendorong manusia untuk berpikir kritis demi menemukan kebenaran yang sejati. Wajib baginya memakai akal sehat sebelum mengamalkan ajaran kitab suci agar mengerti maksud dan tujuannya. Alquran, kata Natsir, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan bagi mereka yang mau berpikir.

“Muhammad meletakkan akal pada tempat yang terhormat dan menjadikan akal itu sebagai salah satu alat untuk mengetahui Tuhan. Bertebaran dalam Alquran pertanyaan-pertanyaan yang memikat perhatian, menyuruh orang mempergunakan pikiran dan mendorong manusia supaya mempergunakan akal dengan sebaik-baiknya,” tandas Natsir (1961:199).

Islam, lanjut Natsir, menyediakan tempat mulia untuk akal. Islam memberi jalan bagi umatnya untuk menggunakan nalarnya demi terciptanya peradaban yang luhur. Sebaliknya, menurut Natsir, Tuhan justru tidak menyukai orang-orang yang malas berpikir dan berlogika kritis.

“Islam amat mencela akan orang-orang untuk tidak mempergunakan akalnya, orang-orang yang tak terikat pikirannya dengan kepercayaan dan paham-paham yang tak berdasar kepada dasar yang benar, yaitu mereka yang tak mau memeriksa apakah kepercayaan atau paham-paham yang disuruh orang terima atau dianut mereka itu, benar dan adakah berdasar kepada kebenaran atau tidak,” tukas Natsir (hlm. 200).

Natsir tidak ingin umat Islam di Indonesia tertinggal dari bangsa-bangsa lain di dunia, dan itu bisa saja terjadi jika kaum muslimin menutup diri, merasa eksklusif dan paling benar sehingga tidak mau bergaul dengan peradaban internasional. Natsir mencontohkan keberhasilan Jepang dalam menjajarkan diri dengan negara-negara maju lainnya.

“Bangsa Jepang, salah satu bangsa Timur yang sekarang jadi buah bibir mulut orang di seluruh dunia lantaran majunya, masih akan tinggal dalam kegelapan sekiranya mereka tidak mengatur pendidikan bangsa mereka,” kata Natsir (hlm. 51).

Dalam pandangan Natsir, Jepang maju karena membuka pintu bagi orang-orang pintar dan ahli-ahli dari negeri lain untuk memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada generasi mudanya. Selain itu, imbuh Natsir, Jepang juga mengirimkan anak-anak muda ke luar negeri untuk sekolah dan nantinya kembali ke tanah air untuk membangun negeri.

Natsir vs Sukarno = Agama vs Negara?

Pada 1940, Sukarno meluapkan pemikirannya melalui sejumlah artikel yang dituding menyudutkan umat Islam. Bung Karno rupanya sangat terkesan dengan modernisasi yang diterapkan Turki di bawah rezim Mustafa Kemal Attaturk. Ia memuji setinggi langit gebrakan itu dengan menyebut sekularisasi yang dijalankan Attaturk di Turki sebagai langkah modern dan revolusioner.

“Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, dan tidak kepada negara,” tulis Sukarno dalam artikelnya berjudul “Apa Sebab Turki Memisahkan Antara Agama dan Negara” yang termuat dalam salah satu edisi surat kabar Pandji Islam tahun 1940.

“Maka itu,” lanjut Bung Karno, “salah kita kalau mengatakan bahwa Turki adalah anti-agama, anti-Islam. Salah kita kalau kita samakan Turki itu dengan, misalnya, Rusia.”

Meskipun menuai polemik, Sukarno justru kembali meluncurkan rentetan artikelanya yang kali ini langsung ditujukan untuk kalangan agamis di Indonesia, khususnya kaum ulama. Judul tulisannya pun terkesan provokatif: “Masyarakat Onta” dan “Masyarakat Kapal Udara”.

Dalam tulisan lanjutannya itu, Bung Karno mengedepankan paham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideologi. Ia bahkan “menyerang” kaum ulama serta pemikiran umat Islam di Indonesia yang disebutnya beku dan kolot (Tempo, 14-20 Juli 2008, hlm. 62).

Natsir yang mewakili golongan kanan pun tidak tinggal diam. Ia membalas “serangan” dari kubu nasionalis melalui sejumlah artikelnya yang dimuat di majalah Al Manaar, juga Pandji Islam yang sebelumnya memuat tulisan Soekarno.

Rangkaian pemikirannya yang tersusun dalam artikel berjudul “Cinta Agama dan Tanah Air”, “Rasionalisme dalam Islam”, serta “Persatuan Agama dengan Negara”, Natsir menjawab sekaligus menyangkal skeptisme Sukarno tentang Islam. Ia meyakini bahwa agama (Islam) justru bisa melahirkan rasa nasionalisme yang kuat.

Prediksi Natsir itu terbukti setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Umat Islam di Indonesia yang semula dinilai lembek dengan pikiran kolotnya, justru menjadi salah satu tonggak utama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah.

“Kalau tadinya mereka (umat Islam di Indonesia) diibaratkan sebagai seekor domba atau kambing yang menurut saja, sekarang sekonyong-konyong mereka menjelma menjadi macan yang memperlihatkan kegagahan dan keberanian yang luar biasa, sampai menakjubkan orang-orang di luar negeri,” tulis Natsir.

“Maka,” tambahnya seperti yang dikutip dalam buku karya Natsir berjudul Capita Selecta Jilid 2 (1954), “terjadilah peristiwa yang mengagumkan seperti peristiwa Surabaya, peristiwa Semarang, peristiwa Bandung, dan peristiwa lain-lain di seluruh kepulauan Indonesia.” (hlm. 236).

Antara Islam dan Nasionalisme

Bagi Natsir, sebenarnya tidak ada masalah antara Islam dengan nasionalisme. Orang Islam dapat menjadi muslim yang taat di satu sisi, dan di sisi yang lain bisa dengan lantang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menurut Natsir, seorang muslim tidak harus meninggalkan fitrahnya sebagai manusia yang berbangsa dan berbudaya (hlm. 240).

Memang, Natsir cenderung mengajukan Islam sebagai dasar negara. Alasannya, Islam adalah agama terbesar di Indonesia dan telah berakar kuat bagi masyarakat. Selain itu, menurut Natsir, Islam memiliki nilai-nilai sempurna bagi kehidupan bernegara dan dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dengan penuh toleransi (Amien Rais, ed.,Pak Natsir 80 Tahun, 1988:92).

Meskipun begitu, Natsir tidak lantas menuntut Indonesia harus menjadi negara Islam. Yang terpenting baginya adalah berjalannya hukum-hukum Tuhan sebagai bentuk dari negara yang berdasarkan ajaran Islam. “Negara bukanlah tujuan, melainkan hanyalah alat untuk mewujudkan ajaran-ajaran Islam,” tulis Natsir dalam Pandji Islam (15 Juli 1940).

Keinginan kubu Natsir yang menghendaki Islam sebagai dasar negara memang tidak pernah terwujud. Namun, Sukarno selaku presiden memberikan tempat bagi Natsir di kabinet sebagai menteri penerangan (1946-1949), bahkan perdana menteri sejak 5 September 1950 meskipun jabatan itu ia letakkan beberapa bulan kemudian.

Selanjutnya, hubungan keduanya memburuk. Natsir dituding terlibat dalam aksi separatis PRRI/Permesta dan dipenjara pada 1960 hingga 1966. Selain itu, seluruh aset dan hartanya pun disita oleh rezim Sukarno (Idrus F. Shahab, dkk., Natsir: Politik Santun di Antara Dua Rezim, 2008: 47).

Tak lama setelah Natsir bebas, Sukarno justru menuai keruntuhannya yang lantas benar-benar terjadi beberapa tahun berselang. Hingga akhirnya, sang proklamator wafat dalam kenestapaan pada 21 Juni 1970 di tengah naiknya Soeharto sebagai penguasa baru.

Di sisi lain, Natsir –yang juga dianggap sebagai “musuh” oleh rezim Orde Baru– dikaruniai umur panjang. Ia meninggal dunia di Jakarta tanggal 6 Februari 1993 dalam usia 84 tahun dengan tetap memegang teguh prinsipnya tentang Islam dan nasionalisme kendati tidak pernah direstui negara.

Penulis: Iswara N Raditya

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id