tirto.id - Suatu pagi, Ali Sadikin menerima tiga orang tamu di rumahnya sebelum ia berangkat kerja, yakni Ilen Surianegara, Ajip Rosidi, dan Ramadhan K.H. Mereka membawa gulungan kertas yang di dalamnya tertera bagan tentang cita-cita para seniman yang dibuat pelukis Oesman Effendi. Kelak, pertemuan itu menjadi catatan tersendiri dalam sejarah perjalanan para seniman ibu kota.

Seketika, Bang Ali, panggilan akrab Ali Sadikin, teringat para seniman yang biasa nongkrong di Pasar Senen dan menanyakan keberadaan mereka.

“Mereka sudah tidak berkumpul lagi,” jawab Ajip.

Sebagai Gubernur Jakarta yang kotanya tengah mengembangkan pembangunan, industri, perdagangan, dan pariwisata, Bang Ali juga menginginkan Jakarta sebagai pusat kebudayaan. Baginya, kota yang hanya sibuk dengan geliat ekonomi hanya akan membuatnya gersang.

“Akan gersang jadinya kehidupan kota ini jika rohani tidak dikembangkan. Kesenian mesti hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kegiatan seperti apa yang diinginkan oleh Jakarta,” ucapnya dalam Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 (1992).

Ia lalu mengajak para seniman untuk berkumpul membicarakan hal itu lebih lanjut. Lalu kesepakatan pun lahir: sebuah pusat kesenian akan dibangun di jantung ibukota.

Mula-mula sebuah formatur ditentukan yang di antaranya terdiri dari Mochtar Lubis, Asrul Sani, Usmar Ismail, Gayus Siagian, Jayakusuma, Pirngadi, dan Zulharmans. Mereka bertugas menyusun kepengurusan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).

Selang beberapa waktu kemudian, DKJ terbentuk dan diketuai Trisno Sumardjo. Pada 7 Juni 1968, Bang Ali mengukuhkan DKJ yang terdiri dari 25 orang.

Semula, Gubernur Jakarta ini berpikir para seniman tak akan becus mengurus pusat kesenian yang hendak didirikan. Menurutnya, para seniman adalah jenis manusia yang tak akan mampu mengurus yang lain, sebab mengurus dirinya sendiri pun mereka tak pandai.

Namun, setelah diyakinkan Ajip Rosidi bahwa para seniman itu harus diminta pertanggungjawaban setelah diberi kepercayaan dan dana, Bang Ali pun menyetujuinya.

Ia berkomitmen, dirinya sebagai gubernur tak akan campur tangan dalam pengelolaan pusat kesenian. Pemerintah DKI hanya menyediakan fasilitas dan menyediakan dana. Baginya, seniman mesti dibiarkan merdeka mencipta. Diberikan kebebasan dan berkembang dengan segala khayal dan angan-angannya.

Selanjutnya ia menantang para seniman untuk sungguh-sungguh bekerja mengelola “tempat tinggal” mereka.

“Saudara-saudara seniman, saya tantang kini untuk bekerja dalam organisasi. Kalau saudara-saudara tidak beres, akan saya kerahkan pemuda-pemuda mendemonstrasi saudara,” katanya.

DKJ yang dipimpin Trisno Sumardjo kemudian merampungkan Pedoman Dasar dan Program Kerja yang mereka susun sendiri. Hal ini semakin menguatkan Bang Ali bahwa ternyata seniman pun mampu mengatur diri.

“Marilah Kita Mulai”

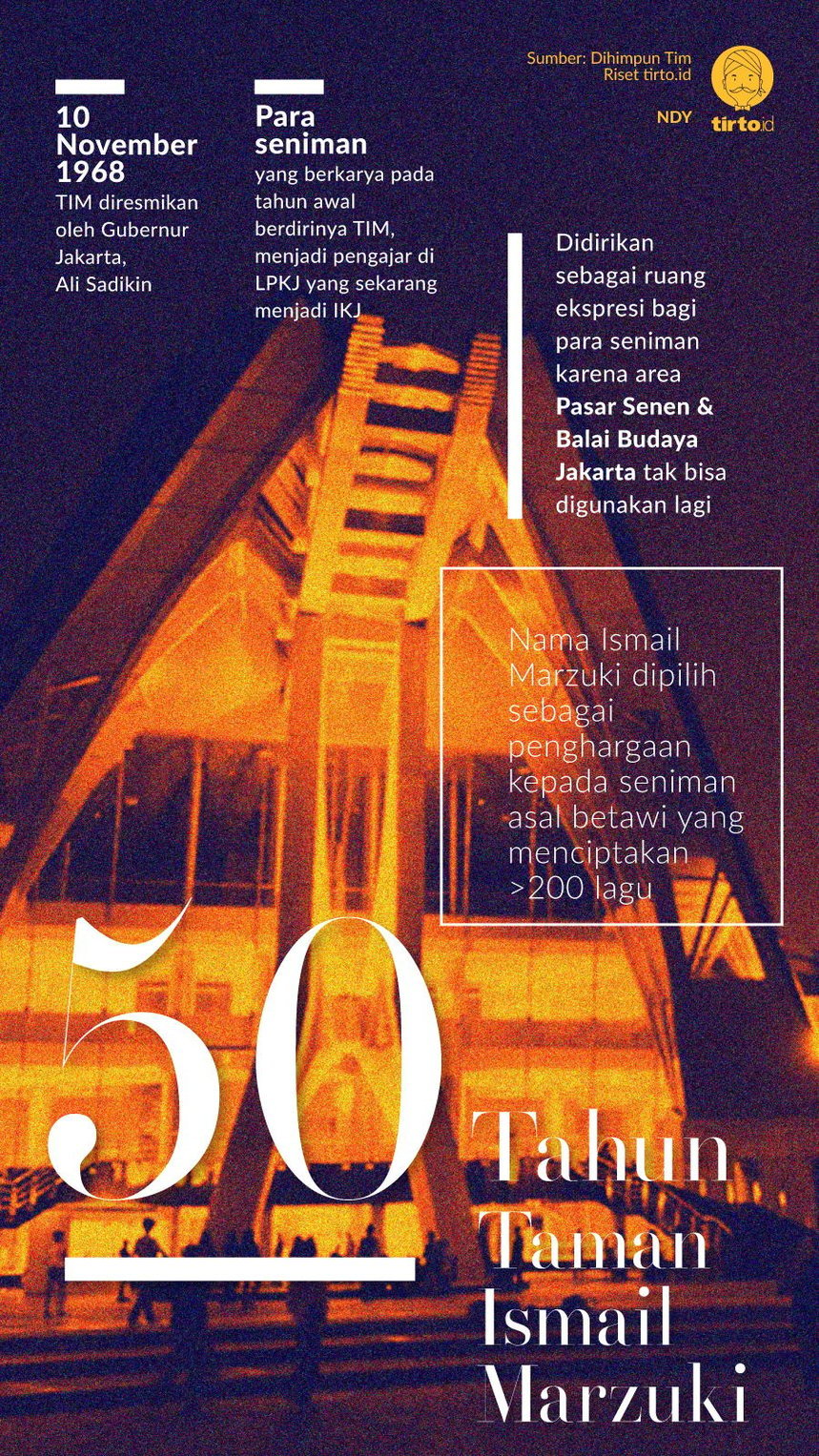

Bang Ali memilih lahan bekas kebun binatang di Jalan Cikini Raya sebagai lokasi Pusat Kesenian Jakarta yang luasnya kurang lebih 8 hektar. Kompleks ini kemudian dinamakan Taman Ismail Marzuki (TIM), sebagai penghargaan kepada seorang komponis asal Jakarta yang lagu-lagunya mewarnai derap riwayat perjuangan bangsa, meski kemudian sejumlah kontroversi menyertai karya-karyanya.

Mula-mula, karena keterbatasan dana, TIM dibangun secara semi-permanen. Pembangunan tahap awal ini menghabiskan biaya sekitar Rp90 juta. Bang Ali memerintahkan agar pohon-pohon yang masih tumbuh di sana dipelihara dan ditambah dengan penanaman pohon-pohon baru. Ia mengharapkan TIM terlihat hijau, teduh, dan enak dipandang meski bangunannya masih sederhana. Baginya, pusat kesenian ini harus segera diaktifkan agar kegersangan rohani segera berakhir.

“Marilah kita mulai dengan yang memadai saja dulu. Supaya kesenian itu bisa segera hidup di Jakarta,” ujarnya.

Maka pada 10 November 1968, Bang Ali meresmikan TIM. Acara kesenian digelar selama tujuh hari. Ada drama, gending karesmen Sunda, pameran dokumentasi kesusastraan Indonesia, pameran lukisan anak-anak, konser dengan solis Iravati Sudiarso dan Rudy Laban oleh Orkes Simfoni Jakarta di bawah pimpinan Adidharma, tari balet, pantomim dari Jerman, diskusi soal bahasa Indonesia, lenong “Nyai Dasima”, tarian Tapanuli, dan lain-lain.

“Saya senang. Ini adalah permulaan yang menunjukkan harapan. Kesenian mesti hidup di Jakarta. Kebudayaan mesti dipikirkan dan ramai diperdebatkan. Mesti hidup!” ucapnya.

Dinamika Pengelolaan

Setelah TIM diresmikan, Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sebagai motor kesenian TIM meminta kepada Bang Ali untuk mendapatkan orang yang akan mengelola kompleks pusat kesenian tersebut. Kemudian dipilihlah Suri Handono, salah seorang direksi PT Pembangunan Jaya yang berkeinginan membantu dunia kesenian dan kebudayaan.

Meski manajer TIM dipegang oleh seorang yang bukan seniman, setiap program yang akan dipertunjukkan dan dipamerkan di sana ditetapkan oleh DKJ. Manajer TIM hanya pelaksana program yang ditetapkan DKJ dan mengelola pendapatan serta pengeluaran.

“Mengatur supaya di tempat itu bersih, supaya gedung-gedung terpelihara, supaya lampu-lampu menyala, supaya pegawai rapi dan bekerja baik,” imbuh Ali Sadikin menerangkan tugas lain yang dipegang Suri Handono.

Dalam perjalanannya, karena DKJ dibatasi masa kepengurusan dan pengurus DKJ awal dipilih oleh formatur sementara, maka kemudian dibentuklah Akademi Jakarta yang salah satu tugasnya memilih dan menetapkan para anggota DKJ. Anggota Akademi Jakarta tidak hanya seniman yang berdomisili di Jakarta, tapi juga dari Bandung dan Yogyakarta.

Selain itu, untuk menyiapkan seniman di masa yang akan datang, para seniman juga menghendaki didirikannya sebuah lembaga pendidikan kesenian yang akan menjadi penerus mereka di masa-masa berikutnya. Gagasan ini melahirkan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta yang sekarang bernama Institut Kesenian Jakarta.

Selama puluhan tahun, TIM terus-menerus menggelar pelbagai pertunjukan dan pameran kesenian. Tempat ini amat populer sebagai tempat mangkal para seniman, baik seniman betulan maupun mereka yang seolah-olah seniman karena kerap nongkrong di sana tanpa menghasilkan karya apa pun. Pidato sebagai refleksi kebudayaan terus diproduksi pada setiap ulang tahun pusat kesenian ini.

Dinamika kerap terjadi sampai kiwari, salah satunya adalah Petisi Cikini 2015 yang diterbitkan sejumlah seniman. Para seniman itu menolak peraturan baru yang mengharuskan Pemda DKI membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pengelola TIM. Mereka mengkhawatirkan terancamnya kebebasan seniman jika birokrasi masuk ke pusat kesenian.

“Ali Sadikin dulu memberi kepercayaan terhadap seniman untuk mengurus diri sendiri. Penghormatan terhadap seniman ini yang penting. Kami otonom. Kami dianggap mitra gubernur. Sekarang kepercayaan itu dihilangkan,” ujar penyair Leon Agusta kepada Tempo.

Sementara Pemda DKI beralasan bahwa pihaknya dituntut Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjalankan peraturan yang tidak membolehkan pemberian dana hibah seperti kepada TIM secara terus-menerus. Ini mendorong Pemda DKI untuk membentuk sebuah UPT agar pengeluaran dana kepada TIM sesuai dengan peraturan birokrasi.

Meski Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta, waktu itu mengatakan bahwa TIM telah resmi dikelola UPT, beberapa bulan kemudian kekisruhan masih berlanjut.

Sekarang, jika melihat laman resmi TIM, pengelolaan pusat kesenian ini memang dipegang pemerintah.

Dalam rangkaian acara ulang tahun TIM ke-50, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa revitalisasi TIM yang tengah dilakukan saat ini akan menghabiskan dana sebesar Rp1 triliun.

“Seluruh kegiatan seni kami fasilitasi. Karena kami ingin lahir seniman-seniman kelas dunia dari Jakarta. Usaha revitalisasi TIM itu bagian dari membawa Jakarta menjadi pusat kebudayaan di Asia,” ucapnya.

Di usianya yang ke-50, pusat kesenian ini tentu akan terus menghadapi pelbagai tantangan. Dan seperti cita-cita Bang Ali, TIM akan senantiasa dituntut untuk menjadi pusat kebudayaan yang hidup dengan elan yang menyala-nyala.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id