tirto.id - Di pagi hari pada 12 September 2001, The Wall Street Journal terbit untuk memberitakan apa yang terjadi sehari sebelumnya tanpa menyertakan sebuah elemen penting. Menolak mengikuti The Post, The Times, dan pelbagai media di dunia, The Journal tak memampang satu pun foto terkait serangan teroris 9/11.

Di halaman muka, The Journal hanya menampilkan peta Pantai Timur Amerika Serikat dengan titik-titik hitam sebagai penanda lokasi invasi.

The Journal tidak menyematkan foto karena mereka gagal mendapatkannya. Itu adalah kebijakan redaksi. Tentu keputusan tersebut terasa aneh mengingat The Journal adalah salah satu media terbesar di dunia--apalagi dalam konteks bisnis serta keuangan--dan yang terjadi adalah peristiwa sebesar 9/11.

Namun, menurut editor eksekutif The Atlantic Adrienne LaFrance, kebijakantersebut justru merupakan "ciri yang menjadikan The Wall Street Journal sebagai The Wall Street Journal." Media ini cukup lama tidak menganggap foto sebagai elemen penting untuk memperindah juga mempermudah pembaca memahami peristiwa. Mereka lebih menonjolkan angka-angka untuk membimbing pembaca memahami berita.

Asal-usul dan Lika-liku

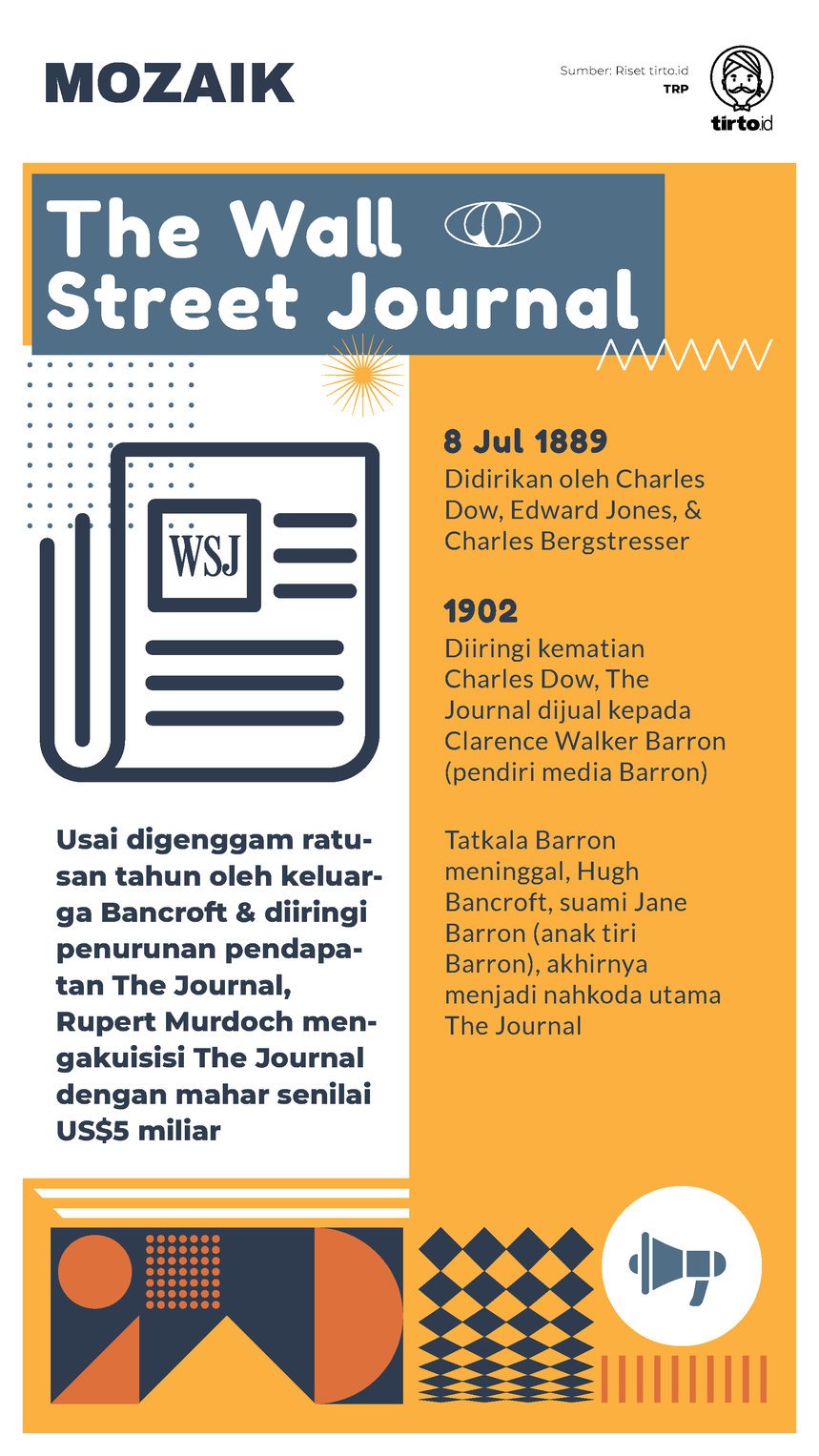

Hari ini The Wall Street Journal resmi berusia 133 tahun. Mereka terbit pertama kali pada 8 Juli 1889. The Journal didirikan oleh dua jurnalis asal New York bernama Charles Dow dan Edward Jones serta Charles Bergstresser sebagai penerbit.

Edisi pertamanya hanya terdiri dari empat halaman dan dijual seharga 2 sen (dan 5 dolar untuk langganan tahunan). Halaman depannya terdiri dari empat kolom, tapi hanya dua kolom tengah yang berisi berita. Dua kolom kanan dan kiri adalah nama-nama bankir dan broker--mungkin iklan.

Dari edisi pertama ini--dengan berita-berita seperti "Average Movement of Prices" dan "The Market Today"--dapat terlihat bahwa The Journal merupakan versi abad ke-19 Bloomberg Terminal yang menyajikan berita serta data tentang bisnis dan keuangan. Dow, yang menjabat editor, mengatakan dengan jelas bahwa tujuan mereka mendirikan media ini adalah untuk "memberikan berita harian yang lengkap dan adil tentang fluktuasi harga saham, obligasi, dan beberapa komoditas. Ini akan terus menjadi kertas berita dan bukan kertas opini."

The Journal baru sedikit menggarap isu-isu lain setelah Depresi Besar 1930 dan semakin memperlebar topik setelah Perang Dunia II.

The Wall Street Journal tak ujug-ujug lahir sebagai koran. Lewat Dow Jones & Company yang didirikan pada 1882, mereka pertama-tama memproduksi flimsies, yaitu lembaran kertas karbon dengan berita eksklusif yang ditulis tangan. Melalui bantuan loper koran atau messenger boys, flimsies dijual kepada para pialang/broker di Wall Street, New York saban pagi.

Setahun kemudian, karena ingin memberitakan peristiwa yang terjadi di hari itu juga, Dow Jones & Company menerbitkan publikasi sore, Customer's Afternoon Letter. Ini kali pertama mereka memberikan nama merek pada produk.

Ketika itu tak hanya Dow Jones & Company yang berbisnis di bidang penerbitan. Di kota yang sama, misalnya, ada The New York Times yang pada 1896 akan dibeli oleh Adolph Ochs seharga 75 ribu dolar AS. Untuk merespons persaingan, pada 1889 Dow Jones & Company menyelaraskan newsletter mereka yang terbit di pagi dan sore hari menjadi The Wall Street Journal.

Pangsa pasar The Journal kemudian tak hanya pialang/broker Wall Street, tapi masyarakat AS secara umum dan kelak warga dunia. Bahkan The Journal menjadi media paling berpengaruh dan menguntungkan, menurut Jerry Martin Rosenberg dalam Inside the Wall Street Journal: The History and the Power of Dow Jones & Company and America's Most Influential Newspaper (1982).

Sayangnya, tak berselang lama semenjak menjangkau publik luas, pada 1902 media ini harus ditinggal salah satu pendirinya, Dow, atas kehendak Ilahi. Gara-gara ini terjadi krisis hingga membuat kepemilikan The Journal berpindah tangan. Dow Jones & Company dibeli jurnalis sekaligus pebisnis Clerence Walker Barron pada Maret 1903 seharga 130 ribu dolar AS.

Di tangannya The Journal sukses berekspansi. Sirkulasi harian menanjak dari 7 ribuan menjadi hampir 19 ribuan pada 1920 lalu menjadi 50 ribuan di akhir hayatnya (Barron meninggal pada 1928).

Setelah Barron wafat, The Journal dikuasai oleh keluarga Bancroft karena Hugh, anak tertua keluarga Bancroft, menikah dengan anak tiri Barron, Jane.

Di tangan Hugh Bancroft-lah The Journal mulai tak hanya menyajikan berita tentang bisnis dan ekonomi, tetapi juga kabar-kabar umum. Nahas Hugh tak sempat melihat kebijakannya berbuah hasil gemilang. Dilanda depresi berkepanjangan, Hugh memilih mengakhiri hidupnya pada 1933, lima tahun usai menguasai The Journal.

Tak ada keluarga Bancroft lain yang tertarik dengan dunia jurnalisme, juga bisnis penerbitan. Tapi mereka tetap mempertahankan kepemilikan di perusahaan. Oleh karena itu sejak Hugh meninggal The Journal sepenuhnya dikelola oleh jurnalis profesional. Mereka hanya mengadakan Bancroft Family Forum sehari tiap tahun untuk melaporkan keadaan perusahaan.

Karena tak disentuh secara langsung oleh ahli waris Bancroft inilah The Journal akhirnya mengangkasa di dunia jurnalistik. Produk mereka untuk kali pertama diganjar penghargaan tertinggi di dunia pers, Pulitzer, pada 1985. Setelah itu sampai sekarang, The Journal telah mengantongi 36 Pulitzer lainnya.

Meskipun di bidang jurnalistik semakin membara berkat independensi dari pemilik, di ranah keuangan justru muncul persoalan serius. Gara-gara redaksi memilih melejitkan jumlah pekerja untuk menggenjot jumlah berita yang dihasilkan sementara keuntungan dibagi-bagi ke pelbagai ahli waris dengan jumlah yang banyak, neraca perusahaan mengalami arus negatif.

Untuk menghentikan arus negatif ini, sejak 2002, The Journal terpaksa memangkas ratusan pekerja. Tapi ini tak menyelesaikan masalah, terlebih The Journal tidak maksimal merebut hati generasi muda era digital.

Karena masalah inilah Keluarga Bancroft akhirnya menjual The Journal kepada Rupert Murdoch senilai 5 miliar dolar AS pada 2007 silam. Kebijakan ini pada akhirnya melahirkan masalah baru. Masalah baru itu, tentu saja, bernama "Murdoch".

Di Bawah Murdoch

Rupert Murdoch terjun ke bisnis media pada 1952 setelah mewarisi harta ayahnya, The News--koran lokal Adelaide, Australia. Ia perlahan menjadi supreme leader media dengan menguasai banyak perusahaan. Dari mulai The Sun dan The Times (Inggris); The Daily Telegraph, Herald Sun, dan The Australia (Australia); The New York Post dan kemudian The Wall Street Journal (AS). Ia juga pemilik penerbit buku HarperCollins dan jaringan televisi Sky News dan Fox News.

Gurita bisnis itu menempatkan Murdoch sebagai orang terkaya nomor 262 di dunia dengan kekayaan 7,75 miliar dolar AS.

Masalahnya, kecuali The Journal, media-media yang dikuasai Murdoch lebih mementingkan sensasi alih-alih esensi. Kala pandemi Covid-19 mulai menyerang, misalnya, Fox News justru memilih menyederhanakan masalah dengan berita-berita konyol sehingga membuat para pemirsanya meremehkan virus. Kemudian, tatkala media-media di AS mengkritisi pelbagai kebijakan Presiden Donald Trump yang sembrono, media ini justru mendukungnya.

Kekonyolan berita-berita yang dipublikasikan media-media ini terjadi karena Murdoch menganggap mereka sama seperti perusahaan lain, yaitu sekadar mesin pencetak uang. Demi menggenjot penghasilan, Murdoch pun seakan membuat medianya hanya melayani penguasa dan golongan konservatif yang hanya mau mendengarkan apa yang ingin didengar, bukan apa yang sebenarnya terjadi.

Memang The Journal tidak mengabarkan sesuatu secara sensasional seperti yang lain, tapi tetap saja pengaruh Murdoch sangat kuat.

Kolumnis The New York Times David Carr mengatakan pada 2009 lalu bahwa kebijakan keliru Murdoch pada media-media tampaknya menjalar ke mainan barunya. Salah satu indikasinya adalah ia menempatkan Gerrard Baker, sosok yang sangat dekat dengan Partai Konservatif Inggris, sebagai wakil redaktur pelaksana tak lama usai pembelian.

Baker sempat menjadi kepala biro The Financial Times dan kemudian pindah ke The Times of London. Dalam rekam jejak jurnalistik, Baker acapkali mengedit artikel yang mencerminkan skeptisisme terhadap pemerintahan, khususnya pemerintahan dari partai yang berseberangan dengannya, Partai Buruh. Ia juga lebih mengagung-agungkan golongan pengusaha.

Sebetulnya The Journal sudah lama dikenal sebagai media yang rubrik opininya cukup konservatif. Di media ini rubrik opini dikelola terpisah dari redaksi. Saat membeli The Journal, Murdoch berjanji pemisahan ini akan tetap berlaku. Apa yang disampaikan di rubrik opini tak akan memengaruhi ruang redaksi. Tapi itu tiba-tiba tampak hanya omong kosong ketika Baker ditunjuk. Baker ini yang, mengutip The Guardian, mencoba membuat ruang redaksi The Journal "menormalkan Trump."

Ringkasnya, di tangan Murdoch, The Journal secara umum terus diupayakan semakin merapat pada golongan-golongan konservatif. Persis seperti pangsa pasar yang disasar Fox News.

Editor: Rio Apinino