tirto.id - Aan Mansyur, penyair dan penulis itu, pernah berkata dalam salah satu bukunya: "Lebaran selalu membawa orang-orang pulang. Pulang melihat semua yang telah berubah—dan membuat desanya menjadi semakin buruk."

Aan barangkali lupa kalau kalimat tersebut mengandaikan kemampuan dan kebebasan untuk memilih. Faktanya, dunia ini tak memberikan banyak pilihan bagi sebagian dari kita.

Seharusnya ada tambahan "ingin" di antara kata "orang-orang" dan "pulang". "Ingin" menjadi garis demarkasi yang tegas antara mereka yang mampu dan yang tidak.

Tus Mulyani adalah kelompok nomor dua. Ia adalah salah satu buruh migran yang mengadu nasib ke luar negeri karena ketiadaan lapangan kerja di dalam negeri dan iming-iming kehidupan yang lebih baik. Ia memilih Hong Kong sebagai tempat mencari uang sejak 2009.

Pekerja domestik yang oleh kawan-kawannya dipanggil Yani Serdadu karena militansinya di serikat buruh migran itu baru tiga kali lebaran di kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah, sejak bekerja di Hong Kong. Di luar itu, Yani selalu mengupayakan cuti pada Hari-H lebaran, yang ia dapat setelah debat panjang dengan majikan. Beruntung, kata Yani, majikan tidak memecatnya seperti banyak buruh migran lain yang mengajukan cuti.

Bukan perkara mudah untuk meyakinkan majikan mengenai pentingnya Idul Fitri bagi seorang muslim. Dan itu cukup wajar mengingat Islam adalah agama minoritas. Statistik resmi (PDF) menyebut pada 2016 lalu ada 300 ribu orang Islam di Hong Kong. Jumlahnya kalah jauh dari pemeluk Buddha (satu juta orang lebih), Taoisme (satu juta lebih), dan Protestan (480 ribu orang).

"Ngomongnya ke majikan itu tahun baru," ujar Yani kepada Tirto, di malam takbiran (14/6/2018) waktu Jakarta.

Namun, itu tidak cukup. Yani tetap tak bisa menikmati satu hari penuh ketika hari lebaran. Yang berubah hanya satu: jam kerja. Biasanya Yani bakal mulai mengurusi urusan majikannya sejak pagi. Yang pertama ia lakukan pada hari-hari normal adalah membuat sarapan. Setelah itu barulah pekerjaan lain: dari mulai membersihkan perabot, mencuci, menyikat WC, dan lain-lain.

Pada hari raya, Yani tak harus kerja mulai pagi buta. Ia boleh salat, biasanya di Victoria Park, bersilaturahmi dengan sesama buruh migran, dan setelah itu pulang kembali, mengerjakan rutinitas yang menjemukan.

"Paling 20 menit salam-salaman sama yang lain. Habis itu pulang lagi," katanya.

Yani bilang selepas salat Idul Fitri banyak dari buruh migran yang langsung menelepon saudara di kampung. Tangis massal biasanya meledak saat itu.

"Habis salat Id kebayang orangtua, anak. Enggak bisa diungkapkan. Kami cuma saling peluk aja sama kawan-kawan. Nangis."

Apa yang dirasakan Yani sama dengan Nuraeni, asal Tegal, Jawa Tengah. Menurutnya, para majikan di Hong Kong memang seketat itu mengatur libur para buruh. Jika sedang tidak tanggal merah, bisa dibilang mustahil mereka terbebas dari kerja-kerja rumah tangga.

Setiap enam hari kerja, para buruh bakal libur satu hari. Itu belum termasuk libur nasional yang jumlahnya ada 12 hari dalam setahun.

Bisa dibilang hampir semua urusan rumah tangga majikan ia yang kerjakan. Termasuk mengantar dua anak sekolah dan membantu mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Sesuatu yang idealnya dilakukan oleh orangtua.

"Mulai kerja jam 06.30. Istirahat malam tidak mesti, kadang jam 10, kadang dan 11," katanya. Dan rutinitas itu telah ia lakukan selama 12 tahun. Untuk segala jerih payahnya itu, Aeni dibayar 4.310 dolar Hong Kong atau setara Rp7,6 juta.

"Itu [gaji] kotor. Soalnya cuma makan yang ikut sama majikan," terangnya.

Melewati Lebaran di Penampungan

Namun, Yani dan Aeni masih dibilang beruntung. Setidaknya mereka masih ada tempat berteduh. Lain dengan Tatit Sasongko Wati. Perempuan yang biasa dipanggil Jingga ini mesti rela melewati lebaran di tempat penampungan.

Tepat ketika Indonesia memperingati Tragedi Trisakti Mei lalu, Jingga diusir majikannya. Tanpa upah yang harusnya ia terima sehari setelahnya.

Awalnya, pada Februari lalu, majikan Jingga menawarkan perpanjangan kontrak. Jingga sepakat dengan syarat pengajuan cuti bulan Agustus nanti disetujui. "Anak perempuan saya wisuda," katanya.

Namun, pada 12 Mei, sang majikan tiba-tiba berubah pikiran. Majikan meminta ia membuat surat pengunduran diri tanpa alasan yang jelas.

"Saya tulis surat itu sampai tiga kali karena salah terus. Majikan marah dan naik pitam hingga mengusir saya malam itu juga. Jam 11 lebih. Malam itu saya pergi dengan bawa tas besar. Sendirian."

Tentu tak ada pikiran dalam benak Jingga melewati lebaran di kamp penampungan. Ia hanya berharap bisa mengirim uang rutin dan cuti sebentar demi menyenangkan sang anak yang sudah beranjak dewasa. Namun, majikan tak peduli. Mereka lebih memilih mencari "Jingga-Jingga" yang lain yang mau diperlakukan seenaknya.

"Untung teman-teman di sini saling menguatkan," katanya.

Jingga, dengan bantuan Yani, mengajukan gugatan di Labor Tribunal—semacam lembaga tripatrit. Majikan tetap tak mau membayar upah dan pesangon sesuai tuntutan yang ia ajukan. Kini kasusnya masih berlangsung. Tanggal 9 bulan Juli nanti, ia akan mengikuti persidangan.

Semua dilakukan dengan bantuan serikat. Jingga tak percaya Konsulat jenderal Republik Indonesia (KJRI) dapat menyelesaikan masalahnya.

"Padahal kami termasuk penyumbang devisa negara terbesar setelah migas," katanya lirih.

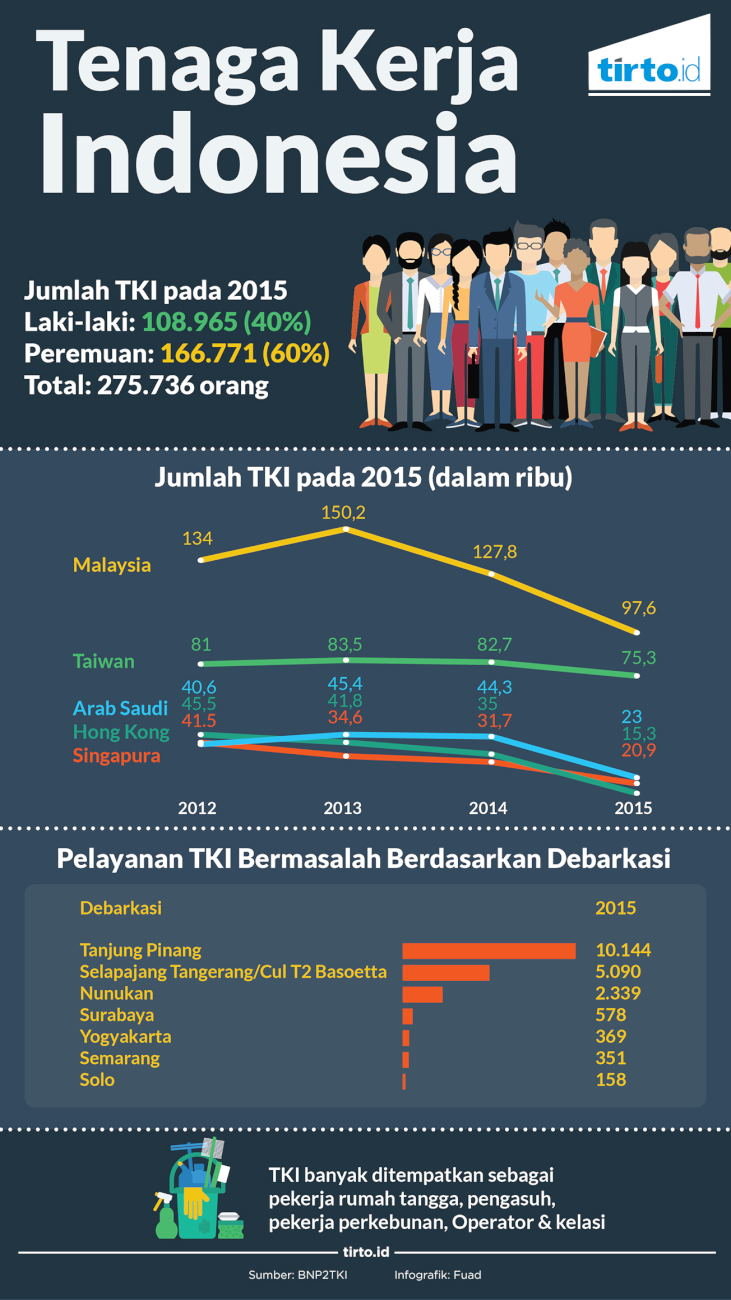

Lebaran, dalam kondisi seperti Yani, Aeni, dan Jingga, sama saja dengan hari-hari biasa. Bahkan jadi hari yang menyedihkan karena mereka berada ribuan kilometer terpisah dari sanak-saudara. Dan mereka tidak sendiri. BNP2TKI menyebut pada 2017 ada 261.820 orang pekerja migran Indonesia. Dari ratusan ribu orang itu, mungkin ada yang mengalami masalah yang sama. Bahkan lebih parah, misalnya hanya kembali sebagai nama seperti dialami Santi Simbolon.

Lebaran mereka mungkin tidak pernah benar-benar sama seperti sebelum menginjakkan kaki di negeri orang. Namun, bagaimanapun, hari itu harus tetap dirayakan sebagai hari kemenangan. Meski untuk memenangkan sehari cuti pun tak mudah bagi mereka.

Penulis: Rio Apinino

Editor: Maulida Sri Handayani