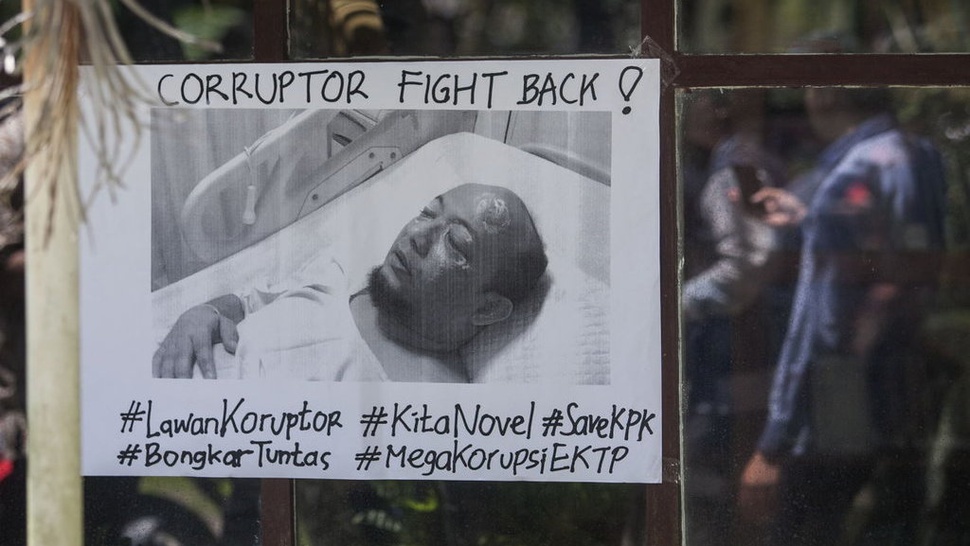

tirto.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, diserang dengan air keras pada pagi hari setelah menunaikan salat Subuh berjamaah. Mengapa pagi hari dan/atau di sekitar waktu subuh? Bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, tiga orang kaum Khawariz yakni Amr bin Bakr, al-Barak bin Abdullah, dan Abdurrahman bin Muljam beranjak melancarkan rencana pembunuhan kepada tiga tokoh umat Islam paling terkemuka saat itu. Mengambil sumpah setia, ketiganya berjanji tidak akan berhenti sebelum berhasil.

Target ketiganya adalah, pertama, Amer bin Ash, “Umara’ul Ajnad” atau semacam jenderal besar umat Islam di era tersebut yang diangkat oleh Abu Bakar. Kedua, Mu’awiyyah, seorang gubernur dengan pengaruh luar biasa dan kelak mendirikan dinasti politik yang kuat. Ketiga, khalifah keempat dan terakhir, Ali bin Abu Thalib.

Sejarah mencatat, rencana pembunuhan hanya sukses pada sang khalifah. Ada banyak perdebatan mengenai tanggal pasti Abdurrahman bin Muljam menebaskan pedangnya kepada Ali. Ibnu Sa’ad dalam Ath-Thabaqat (Jilid III) memaparkan bahwa ada riwayat yang menyebut peristiwa ini terjadi pada 13 hari berlalu atau 13 hari sebelum Ramadan berakhir. Satu hal yang pasti, peristiwa ini terjadi di waktu subuh.

Peristiwa terjadi ketika Ali hendak berangkat menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Ibnu Muljam mendatangi Ali dan langsung menebaskan pedang. Serangan yang mengenai kening Ali itu tidak hanya menggores tapi benar-benar melukai cukup dalam, dan embuat kepala Ali bersimbah darah.

Ummu Kultsum, putri Ali, panik luar biasa mengetahui ayahnya bersimbah darah. Air matanya keluar begitu hebat. “Kenapa engkau menangis?” tanya Ibnu Muljam ketika sudah tertangkap, “Aku telah rendam pedang ini dengan racun selama sebulan, sungguh tidak mungkin dia hidup walaupun aku (dihukum) mati.”

Akibat racun tersebut, di malam Ahad, 11 hari tersisa dari bulan Ramadan tahun 40 hijriah, Ali menghembuskan napas terakhirnya. Meninggal pada usia 63 tahun, setelah 4 tahun 8 bulan memimpin kekhalifahan Islam.

Serangan di Sekitar Waktu Subuh

Sebelum Ali, hidup dua khalifah sebelumnya juga berakhir karena pembunuhan. Usman bin Affan, khalifah ketiga, dibunuh di kediamannya di waktu asar dan Umar bin Khattab, khalifah kedua, tewas karena tikaman. Dalam kasus pembunuhan Umar, peristiwa juga terjadi di waktu subuh. Saat itu Umar hendak memimpin salat subuh di masjid. Pelakunya adalah Piruz Nahavandi dalam bahasa Persia, atau dalam sejarah Islam lebih dikenal dengan nama Arabnya: Abu Lu’lu’ah.

Abu Lu’lu’ah adalah bekas prajurit Sasania di bawah Jendral Perang Persia, Rostam Farrokhzad. Kekalahan tentara Persia dalam Perang Qadisiyyah di tepi Sungai Efrat membuat Lu’lu’ah menaruh dendam terhadap Umar.

Pada masa itu jamak jika tawanan perang akan menjadi budak pihak yang menang. Lu’lu’ah kemudian menjadi budak Al-Mughirah bin Su’bah. Karena sang majikan merasa bahwa bakat seni Lu’lu’ah cukup bisa membantu pemerintahan di Madinah, dia pun mengirim surat kepada Umar untuk mengizinkan budaknya membantu. Sayangnya, Umar tidak menaruh curiga sama sekali dan mengizinkannya. Lu’lu’ah pun cukup leluasa merencanakan pembunuhan Umar karena tinggal di Madinah, satu kota dengan sang khalifah.

Pada tahun 23 hijriah, di Masjid Nabawi, saat Umar hendak mengumandangkan takbir, tiba-tiba di sela-sela jamaah Lu’lu’ah langsung menikam dengan khanjar—sebilah belati khas Timur Tengah—bermata dua. Tusukan beberapa kali ke perut Umar membuat jamaah yang terkejut langsung mencoba menangkap Lu’lu’ah.

Dalam keadaan panik Lu’lu’ah menyerang membabi buta dan mengakibatkan beberapa jamaah juga terluka dan beberapa ikut terbunuh. Sadar bahwa dirinya tidak akan selamat, sekalipun ditangkap dan disidang, Lu’lu’ah memilih bunuh diri dengan khanjar penuh darah yang tadi digunakan untuk menyerang Umar.

Memanfaatkan Suasana Sepi

Tanpa bermaksud menyetarakan skala, dampak dan signifikansi serangan, namun waktu sekitar subuh juga yang dipakai untuk menyerang Novel Baswedan, penyidik KPK.

Subuh adalah periode yang paling privat dari seseorang, apa lagi jika dia adalah tokoh penting. Itulah penanda yang menjadi demarkasi "waktu privat" dan "waktu publik". Malam hari, setelah semua pekerjaan dan urusan selesai, seseorang akan kembali ke rumahnya, kembali menjadi manusia yang terlepas dari berbagai urusan dengan orang lain. Menikmati malam dengan istirahat, tertidur pulas, atau beribadah pada tengah malam. Sendiri, atau dengan orang-orang terdekat, seperti keluarga. Subuh adalah tanda bahwa jadwal di hari yang baru akan segera dimulai.

Bagi orang yang rutin beribadah salat subuh berjemaah di masjid, rutinitas ini mudah diketahui dan ditandai karena menjadi kebiasaan harian. Dan waktu antara pergi ke masjid atau sepulang dari masjid di sekitar Subuh masih relatif sepi, di bulan-bulan tertentu langit bahkan masih relatif gelap. Dibanding salat-salat yang lain, salat subuh berpotensi lebih lengang. Jika bukan masjid yang sepi, setidaknya di lingkungan masjid, yang masih sepi.

Dalam kasus Novel, ia pun sedang sendirian saat berjalan meninggalkan masjid usai menunaikan salat subuh. Setelah berteriak minta tolong, barulah jamaah lain yang masih berada di dalam masjid berdatangan memberikan pertolongan.

Pesan Teror dalam Kasus Novel Baswedan

Akan tetapi harus diakui, dalam kasus Novel, penyerangan bukanlah dimaksudkan untuk pembunuhan. Jika mau, pelaku bisa saja melakukan aksi penembakan. Namun itu tidak dilakukan. Aksi kepada Novel adalah upaya mengirim pesan. Itulah mengapa dalam beberapa hal, aksi semacam ini bahkan bisa jauh lebih keji daripada aksi pembunuhan.

Jika aksi pembunuhan adalah aksi tunggal, maka dalam aksi teror, skala yang disasar jauh lebih kompleks dan luas. Kematian atau cedera yang dialami korban bukanlah hal utama, melainkan hanyalah “bonus”. Aksi yang dilakukan merupakan aksi simbolis. William Safire mengenalkan aksi teror dengan bahasa Latin kuno, “terrere”, yang berarti “untuk menakut-takuti”.

Apa yang terjadi dengan Khalifah Ali atau Umar yang berakhir dengan kematian, agaknya tidak masuk dalam kategori teror sekalipun aksinya kemudian diketahui banyak orang. Bagi pelaku, keberhasilan misinya, yaitu membuat objek mengalami kematian, adalah tujuan utama. Sedangkan dalam aksi teror, ketakutan yang menyebar menjadi tujuan utama.

Dalam Terror as a Weapon of Political Agilation (Free of Glencoe, 1964: 71-99), T. P. Thornton membedakan aksi teror dalam dua kategori. Pertama, enforcement terror, teror yang dilakukan oleh penguasa untuk menindas. Kedua, agitational terror, aksi yang dilakukan untuk menganggu tatanan mapan yang muncul dari bawah karena tidak mampu berhadapan secara langsung.

Dalam kasus Novel, aksi ini bisa berada di posisi keduanya. Pertama sebagai enforcement terror jika dilihat lembaga tempat Novel melakukan penyelidikan (KPK) merupakan lembaga yang dominan dalam pemberantasan korupsi namun tidak punya kekuatan dan aparat yang membuatnya lebih berkuasa dibandingkan lembaga yang lain. Kedua, jika aksi ini memang muncul dari beberapa pihak yang tidak mampu melawan secara terbuka, katakanlah melawan program pemberantasan atau penyelidikan kasus korupsi, sehingga serangan dimaksudkan untuk mengganggu/menghambat tanpa berniat melakukan konfrontasi secara langsung.

Lepas dari hal tersebut, keberadaan saksi maupun korban yang masih hidup jauh lebih ampuh untuk mengirim pesan ketimbang laporan korban tewas. Sebab yang dibutuhkan pelaku teror semacam ini memang saksi, orang yang menyaksikan aksi teror, dan akan semakin dramatis jika hal tersebut diceritakan langsung oleh korban teror. Menjadikan teror tersebut sebagai dongeng, kisah pilu, apalagi jika sangat mengerikan dan menggidikkan, lalu diceritakan berulang-ulang dan menyebar, itulah tujuan teror.

Menjadi penting keberanian korban, atau saksi, maupun institusi yang terkait, untuk menyatakan sikap tidak gentar. Akan jauh lebih baik lagi jika ketidakgentaran itu pun disuarakan lebih banyak orang. Jika itu terjadi, pelaku teror telah gagal mencapai tujuannya. Tentu saja dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan agar serangan tidak terulang kembali.

Penulis: Ahmad Khadafi

Editor: Ahmad Khadafi