tirto.id - Sepeninggal ayah, saya mulai sering menjelajah berbagai jenis bubur ayam di Bandung.

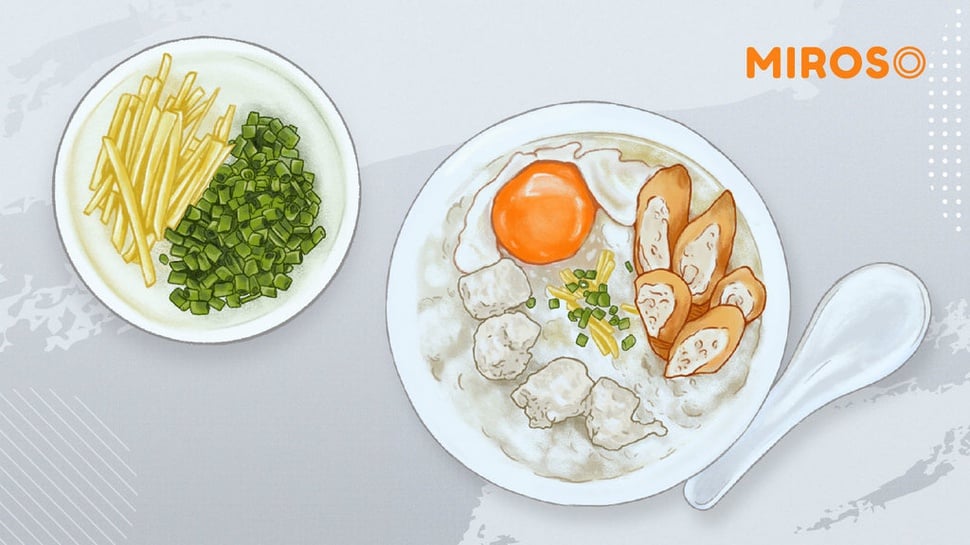

Sebut saja misalnya, Bubur Ayam Mang H. Oyo. Terletak di Jalan Sultan Tirtayasa No. 49b, Kota Bandung, Bubur Ayam Mang H. Oyo menyajikan berbagai pilihan topping seperti telur rebus, cakue, ati ampela, telur pindang, dan sate usus yang dikemas dalam misting jika beli untuk dibungkus. Ada juga ciri khas lain dari bubur ayam ini: kalau dibalik tidak tumpah, sehingga banyak orang tertarik, selain ketertarikan pada rasanya yang gurih.

Menurut penuturan ibu, Bubur Ayam Mang H. Oyo memang sudah beken dari dulu. Tetapi ibu sendiri tidak tahu persis kapan bubur ayam tersebut mulai nangkring di jalanan. Yang ibu tahu, sekitar tahun 1990-an, Bubur Ayam Mang H. Oyo masih menggunakan gerobak. Lalu semakin berkembangnya usaha itu, satu per satu outlet-outlet di pinggiran kota mulai dibuka secara bergiliran.

Sayapun pernah menyambangi beberapa outlet Bubur Ayam Mang H. Oyo. Mulai yang di Jalan Sukarno Hatta, tepat di seberang Super Indo Metro Building. Lalu satu lagi, di Jalan Venus Raya No. 4, yang juga masih berada di kawasan Metro Building Kota Bandung. Dari dua outlet ini, tempat yang pertama sudah tidak bisa lagi ditemui semenjak pandemi. Sementara untuk kedai di Jalan Venus No. 4, hingga kini masih sering dibuka, meskipun tidak begitu ramai pembeli bila dibandingkan dengan Bubur Ayam Mang H. Oyo di Jalan Sultan Tirtayasa.

Soal bubur ayam, tentu saja saya tidak bisa melupakan semangkuk bubur ayam terakhir yang dibuat oleh ayah.

Ini terjadi saat keluarga kami terpapar Covid-19 pada bulan Juli 2021 silam. Sebelumnya tak ada firasat buruk akan menimpa kami sekeluarga. Sebab, kami rasa, kami sudah berikhtiar untuk menjaga diri, termasuk membuat pertahahan yang kuat agar tidak mudah diserang oleh virus.

Sayangnya, di pengujung bulan Juni, ibu mulai memperlihatkan gejala panas disertai mual dan sakit kepala, disusul oleh kakak saya yang pertama dan juga nenek. Dua hari kemudian saya pun merasakan gejala-gejala yang tidak enak itu. Dari sini anggap saja saya ikut tertular.

Untungnya, dalam kondisi darurat itu ayah masih terlihat sehat seperti biasanya. Sejak kami menunjukkan gejala ke arah Covid-19 ayah satu-satunya orang yang bekerja keras sendirian dalam membantu semua keperluan kami di rumah. Selama masa karantina ayah menyediakan makanan untuk kami, menyiapkan racikan herbal, termasuk memenuhi keinginan saya untuk dibuatkan bubur ayam.

Jujur saja, waktu itu saya tak merasakan sedikit pun firasat ke arah yang lebih sulit, terutama setelah ayah membawakan satu mangkuk kecil berisi bubur dengan ragam potongan daging dan kerupuk sebagai pelengkap. Toh waktu itu saya hanya ingin segera sembuh dan berulang kali saya berdoa supaya kami segera dijauhkan dari serangan penyakit mematikan. Sialnya, meski kondisi tubuh saya sudah mulai membaik, muncul tanda-tanda jika ayah juga ikut terinfeksi.

Ngomong-ngomong, ayah dan saya adalah penyuka bubur ayam. Soal siapa yang paling suka, bagi saya, ayah adalah juaranya. Waktu pertama kali menikah, ayah sering mengajak ibu menjajaki gerobak-gerobak bubur ayam di sekitar jantung kota. Seperti biasa ayah tak pernah puas kalau hanya menyantap sajian bubur ayam yang biasa-biasa. Kata ibu, ayah kerapkali meminta tambahan cakue dan telur rebus. Itu pun kalau tersedia. Bila tidak, lebih baik ayah membungkus bubur ayam tersebut lalu mencari kedua topping itu untuk disantap di rumah.

Itulah mengapa tak jarang ayah membawa saya ke tempat-tempat bubur ayam dengan sajian komplit. Selain Bubur Ayam Mang H. Oyo, sebetulnya masih ada bubur ayam lain yang menyajikan berbagai tambahan topping. Seperti bubur ayam yang mangkal di Pasar Ulekan, Pagarsih.

Saban hari setiap jam 5 subuh, si Mamang tukang bubur sudah bersiap-siap diserbu pembeli. Saya bersama ayah tiba sebelum fajar terbit dari arah timur. Tiga toples berukuran sedang sudah ditata secara rapi. Masing-masing berisi kacang kedelai, bawang goreng, serta irisan daun selederi. Ada juga beberapa tusukan ati ampela, telur puyuh, serta usus ayam yang ditumpuk di atas baki berwarna hitam. Ayam suwir dan cakue tidak hilang dari pandangan. Apalagi ditambah dengan kerupuk merah kesukaan ayah membuat bubur ayam di Pasar Ulekan itu seolah tak ada duanya.

Di luar kesukaannya terhadap bubur ayam, bagi saya, ayah adalah juru masak yang andal. Di rumah sendiri, kami kebetulan membuka warung makan sederhana dengan olahan khas masakan Sunda. Di balik etalase berukuran dua meter, hidangan lauk-pauk bisa dicicipi dengan sepiring nasi hangat. Ayah yang langsung memasak lauk-pauk itu. Ada ayam goreng serundeng, pesmol ikan mas, semur endog, sayur tahu, ungkeb tempe, dan berbagai lauk pauk lainnya dengan lalapan dan sambal terasi yang bisa diambil secara cuma-cuma.

Warung makan tersebut konon sudah dijalankan sejak tahun 1970-an. Tepatnya, sepeninggalan nenek masih sering bolak-balik belanja ke pasar. Seiring dengan kondisi nenek yang sudah menginjak usia 65, warung makan itu kemudian diambil alih oleh ayah dengan bantuan ibu. Di tahun-tahun berikutnya warung makan kami selalu berganti menu utama. Malah sempat terpikirkan untuk menambahkan bubur ayam sebagai menu khusus di pagi hari. Tetapi rencana ini urung dilakukan mengingat hadirnya seorang pedagang bubur ayam keliling bernama Mang Edi.

Ketika saya sakit, ayah berkali-kali menyodorkan bubur ayam kesukaannya. Ayah pernah bilang bahwa salah satu bubur ayam di Bandung kesukaannya itu merupakan makanan penghilang rasa nyeri. Tentu saja hal ini bukanlah sebuah pepatah, melainkan semacam usaha untuk menghibur saya yang sedang kekurangan energi. Pikiran saya langsung menaruh berbagai tanya, apa sebenarnya khasiat dalam semangkuk bubur ayam? Belakangan ayah baru menjawab dengan penuh kelakar, jika semangkuk bubur ayam berupa sajian topping lengkap adalah penghilang nyeri pada rasa lapar.

Suasana seperti itu, sebetulnya, tampak hangat terutama ketika kami menginap di sebuah rumah sakit.

Empat tahun yang lalu, saya sempat divonis TB meningitis oleh seorang dokter spesialis saraf. Singkat cerita, dokter pun menyarankan agar saya menambah asupan makanan. Wajar saja, badan saya waktu itu kurus betul, sehingga, kata dokter, saya memerlukan banyak makanan yang dapat terserap oleh tubuh. Tawaran itu tiba-tiba muncul.

“Mau makan bubur ayam enak, gak?” tanya ayah kepada saya.

Saya lalu menganggukan kepala. Sejurus kemudian ayah pergi menuju arah keluar. Setelah itu ayah datang dari balik pintu, menjingjing keresek kecil berisi bubur ayam dengan berbagai sajian pugasan yang melimpah. Pugasan tambahan itu masih terbungkus plastik secara terpisah. Di situ ada cakue, ati ampela dan telur rebus yang dibelah menjadi dua. Tidak ketinggalan juga ayam suwir, kacang kedelai dan bawang goreng untuk ditaburkan dan dilahap secara bersamaan dengan kerupuk merah favorit ayah. Seraya menyuapi, ayah mengucap harapan agar saya lekas diberi kesehatan.

Sampai kini, ketika saya berhadap-hadapan dengan semangkuk bubur ayam, ingatan itu seketika meluncur pada balik dinding kala seorang lelaki paruh baya rela mengerjakan semua urusan di rumah sendirian. Tetapi, siapa sangka, pada detik itu pula, lelaki tersebut tak pernah mengeluh sedikit pun bahwa dirinya sedang berada di tengah marabahaya.

Menjelang dua minggu usai ayah membuatkan bubur ayam untuk saya, ia dijemput untuk lekas kembali kepada Tuhannya akibat virus Covid-19 yang menjalar sampai ke paru-paru. Meski itu adalah bubur ayam terakhir dari ayah, bukan berarti kenangan dan kegiatan makan bubur juga ikut terhenti.

Saya akan terus menyantap bubur ayam, untuk senantiasa mengingat luapan cinta seorang ayah untuk anaknya.

Penulis: Hafidz Azhar

Editor: Nuran Wibisono