tirto.id - Keran investasi asing pada industri farmasi dibuka lebar tanpa batas demi mewujudkan mimpi untuk menekan impor bahan baku obat. Apa mungkin?

Awal 2015, Rusdi Rosman kelimpungan. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat kinerja perusahaan goyang. Sebagai Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, dia wajib memutar otak agar laba perusahaan tak tergerus. Mau tak mau, ia memutuskan menaikkan harga jual obat.

Bukan cuma Rusdi, Vidjongtius juga mengalami hal serupa. Sebagai Direktur Keuangan PT Kalbe Farma Tbk, Vidjongtius harus memastikan perusahaan mampu meraup laba di tengah pelemahan rupiah yang semakin menggila. Menaikkan harga jual obat pun dijadikan salah satu solusi.

Memasuki pertengahan tahun, dolar AS makin perkasa hingga hingga angka Rp13.200. Padahal dalam rencana kerjanya, kedua perusahaan mematok nilai tukar dolar di angka Rp12.500 sampai dengan Rp13.000.

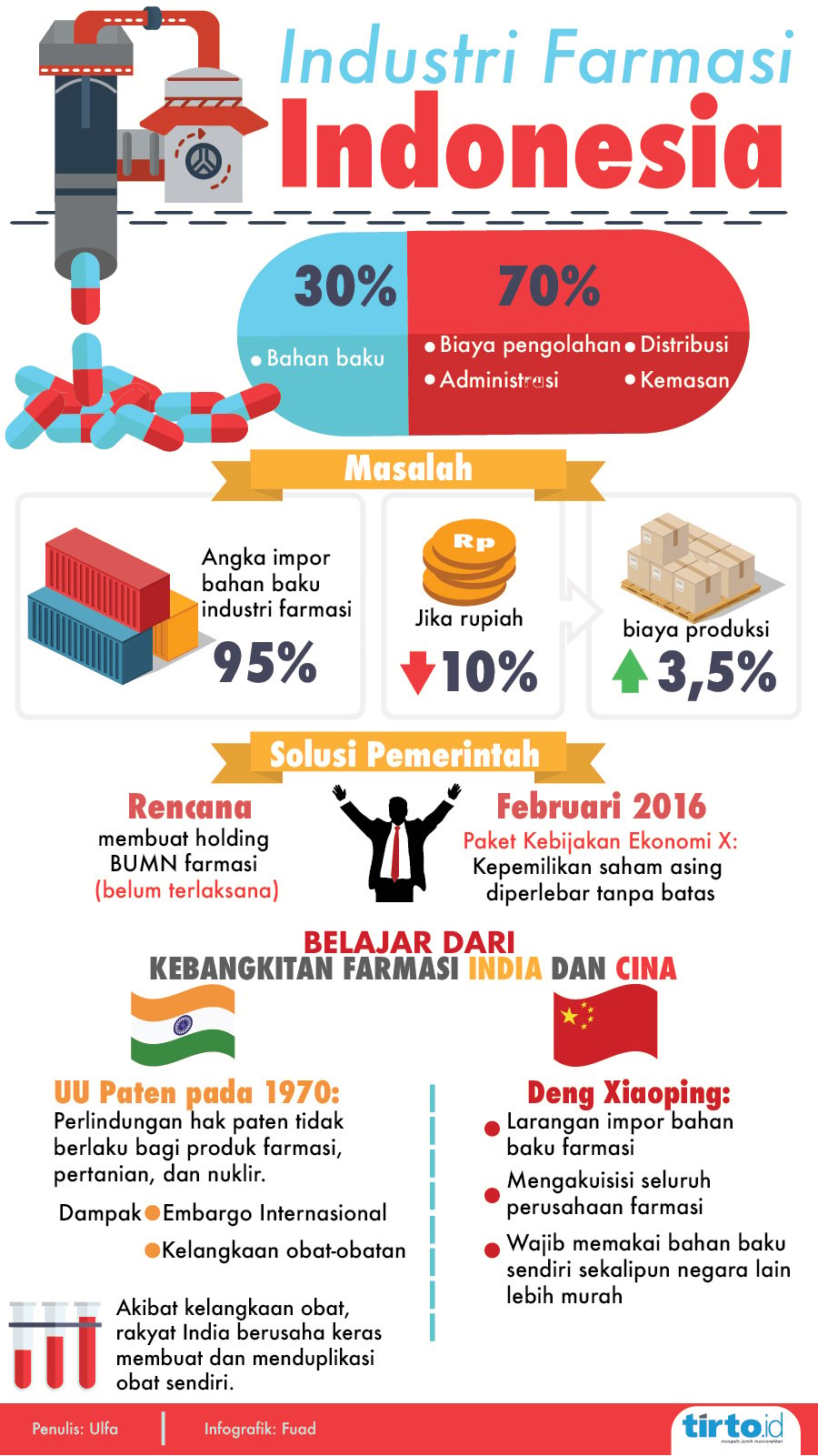

Rusdi dan Vidjongtius pantas kelimpungan saat dolar kian mahal. Pasalnya, kedua perusahaan farmasi itu masih mengandalkan impor bahan baku. Angka impor bahan baku industri farmasi di negeri ini memang terlampau tinggi, yakni 95 persen. "Setiap penurunan rupiah 10 persen akan mengerek biaya produksi hingga 3,5 persen," ujar Vidjongtius beberapa waktu lalu.

Di Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Menteri BUMN Rini Soemarno berkali-kali menyatakan rencana membuat holding BUMN farmasi. Tiga perusahaan pelat merah—PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Biofarma—akan dimerger agar kapasitasnya makin besar. Holding BUMN Farmasi ini nantinya digadang untuk masuk ke hulu industri dengan membuat pabrik bahan baku.

Langkah ini dipercaya akan menekan angka impor bahan baku obat dan memperkuat industri farmasi. Jadi, ketika rupiah melemah, harga obat masih bisa dijaga untuk tetap murah. Namun, hingga kini, rencana tersebut tak kunjung terealisasi.

Membuka Hulu untuk Asing

Lebih dari setahun berselang, persoalan bahan baku obat ini tak luput dari pantauan presiden. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi X yang dikeluarkan Februari lalu, Presiden Joko Widodo merevisi daftar negatif investasi (DNI) di sektor hulu industri farmasi. Kepemilikan saham asing yang tadinya hanya boleh maksimal 85 persen, diperlebar tanpa batas.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani juga mengatakan pemerintah sudah memetakan siapa saja pelaku farmasi yang bisa masuk ke sektor hulu. Tak hanya itu, jenis bahan baku apa saja yang bisa dihasilkan di Indonesia pun sudah dirumuskan. Kemudahan lain yang akan diberikan adalah percepatan proses perizinan kerja bagi tenaga ahli asing.

Pemerintah memberi karpet merah bagi investor asing yang mau menanamkan modal di bidang bahan baku farmasi. Bisakah ini jadi solusi?

Mari kembali ke era 1980-an. PT Riasima Abadi Farma (RAF) sebenarnya telah mulai mengurai persoalan ini dengan membuat para amino phenol pada 1988. Ini merupakan bahan baku untuk membuat parasetamol.

Langkah tersebut berhasil membuat harga parasetamol yang dibanderol RAF lebih murah. Di pasar domestik, proteksi yang dilakukan pemerintah saat itu juga berhasil meningkatkan daya saing parasetamol buatan lokal tersebut. Produk tersebut bahkan mampu bersaing dengan produk impor dari Cina yang terkenal harganya yang miring.

Bencana datang pada 1993 saat para amino phenol dari Cina masuk ke pasar Indonesia. Dengan harga yang lebih murah, produk tersebut langsung menggeser buatan PT RAF. Cina kian kokoh sebagai pemasok bahan baku farmasi hingga saat ini.

Cerita serupa datang dari produsen bahan baku amoxicillin dan ampicillin, PT Sandoz Biochemie Farma Indonesia (SBFI). Sebanyak 55 persen saham SBFI dimiliki perusahaan asal Swiss dan Austria, sedangkan sisanya milik PT Anugerah Daya Laksana dan Kimia Farma. Perusahaan joint venture yang berdiri pada 1987 itu diproyeksikan mampu memproduksi hingga 100 ton bahan baku obat. Namun, senasib dengan PT RAF, perusahaan itu juga harus gulung tikar karena gagal bersaing secara harga dengan produk sejenis yang datang dari Cina.

Cerita miris kedua perusahaan tersebut menjadi ganjalan bagi impian industri farmasi untuk memiliki pabrik bahan baku sendiri. Jika nanti terealisasi, mampukah pabrik ini menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan barang dari Cina? Jangan-jangan impian ini akan membentur tembok serupa seperti di masa lalu? Sebagai gambaran impor bahan baku obat paling besar memang datang dari Cina, yakni mencapai 60 persen.

Apa yang terjadi pada dua perusahaan bahan baku, RAF dan SBFI, menunjukkan bahwa persoalan hulu industri farmasi bukan hanya karena tak ada yang mau investasi tetapi juga bagaimana cara menyaingi harga dari Cina atau India.

Industri farmasi, baik hulu maupun hilir, adalah industri padat modal dengan Break Even Point (BEP) yang cukup panjang. Itulah mengapa, raksasa industri farmasi nasional PT Kalbe Farma Tbk, yang mampu membukukan pendapatan senilai Rp17 triliun pada 2015 pun enggan memasuki bisnis bahan baku. Sampai saat ini, hanya PT Kimia Farma Tbk. yang menyatakan minatnya di bisnis hulu. Itupun dengan rencana-rencana yang tidak kunjung terealisasi. Kimia Farma hanya sukses membangun pabrik garam farmasi tahun lalu.

Membuat sebuah obat, ibarat membuat kue, bahan bakunya berlapis dan rantainya cukup panjang. Membuat satu kue bolu misalnya, dibutuhkan bahan baku setidaknya tepung, telur, gula, baking soda, dan mentega. Masing-masing bahan baku tadi juga membutuhkan bahan baku. Untuk membuat tepung terigu, dibutuhkan gandum. Untuk membuat gula, dibutuhkan tebu. Begitu seterusnya.

Begitu juga dengan obat. Bahan baku garam farmasi pun membutuhkan bahan baku lainnya. Pabrik bahan baku farmasi membutuhkan dukungan pasokan bahan baku dari industri petrokimia. Persoalan lain muncul karena hingga saat ini Indonesia belum punya pabrik petrokimia yang mampu memenuhi kebutuhan untuk membuat bahan baku farmasi itu sendiri. Dengan kata lain, Indonesia harus mengimpor bahan baku untuk membuat bahan baku farmasi itu. Alhasil, harga bahan baku farmasi buatan Indonesia akan sulit bersaing dengan Cina, sebab negara tersebut sudah memiliki rantai bahan baku itu dari yang paling dasar.

Biaya bahan baku menyumbang sekitar 25 - 30 persen dari keseluruhan harga obat. Selain biaya bahan baku, harga obat masih ditentukan oleh biaya pengolahan, biaya kemasan, biaya distribusi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi.

Secara garis besar, ada empat jenis industri bahan obat, yakni bahan baku obat aktif yang diproses secara kimiawi, bahan baku obat tambahan, bahan baku obat aktif yang diproses secara bioteknologi serta bahan baku aktif yang dikembangkan dari sel punca (stem cell).

Saat ini, Indonesia mengimpor kurang lebih 851 item bahan baku obat aktif dan 441 item bahan baku pembantu tambahan. Sebagian besar bahan baku diimpor dari Cina dan India.

Belajar dari Cina dan India

Cina dan India bisa dikatakan dua negara yang cukup sukses di bidang industri farmasi. Saat ini, India memasok sekitar 40 persen obat generik ke seluruh dunia. Sementara Cina, hampir semua negara mengimpor bahan baku obat dari negeri tirai bambu ini.

Keduanya tentu tidak sekonyong-konyong menjadi pemain besar di industri farmasi. Ada serangkaian jalan panjang yang telah dilalui. Pemerintah India mengeluarkan aturan bernama Undang-undang Paten pada 1970. Aturan itu menyatakan bahwa di India, perlindungan hak paten tidak berlaku bagi produk farmasi, pertanian, dan nuklir.

Kebijakan itu membuat India harus menghadapi embargo dari para raksasa farmasi dunia. Embargo itu mengakibatkan kelangkaan obat. Namun, rakyat India tak menyerah. Kelangkaan obat membuat mereka harus berpikir keras dan lebih kreatif. Kini, obat paling baru pun sudah bisa dibuat duplikatnya oleh India.

Tahun 2005 lalu, saat flu burung mewabah, India mengambil peran penting dalam pengobatan. Satu-satunya obat flu burung yang ada saat itu adalah oseltamivir yang dijual dengan merek dagang Tamiflu. Obat ini buatan Roche, perusahaan farmasi asal Swiss. Tamiflu dijual dengan harga yang cukup mahal, tak kurang dari Rp200 ribu per dosis. Roche mengatakan mahalnya harga obat karena dibutuhkan 14 tahapan proses dalam pembuatannya.

Lalu sebuah perusahaan lokal di India berhasil membuat oseltamivir dengan proses jauh lebih sederhana. Perusahaan bernama Cipla itu menjual oseltamivir buatannya dengan harga yang berkali-kali lipat lebih murah, yakni hanya Rp100 per dosis. Penemuan oseltamivir murah di India ini tak lepas dari peran pemilik Cipla, Yusuf Hamied. Ia adalah seorang ahli kimia. Penemuannya juga dibantu sejumlah ahli kimia sintesa dari Mumbay University.

Roche tak terima dan merasa berhak atas paten oseltamivir. Ia kemudian menggugat Cipla di pengadilan India. Gugatan itu tentu ditolak, karena dalam hukum India, produk farmasi bukanlah produk yang dilindungi patennya.

Jika kebangkitan industri India bermula dari embargo obat-obatan, kebangkitan Cina dimulai dari larangan impor bahan baku farmasi yang sudah dibuat di negeri itu. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, pemerintah daerah mengakuisisi seluruh perusahaan farmasi untuk mempermudah pengerahan modal dan sumber daya manusia.

Dia juga yang mengeluarkan aturan larangan impor bahan baku. Industri dalam negeri harus memakai bahan baku dari dalam negeri meskipun ada negara lain yang menjual dengan harga lebih murah. Kini, negara mana yang tak mengimpor bahan baku farmasi dari Cina?

Untuk mengembangkan industri farmasinya, Pemerintah Cina dan India tidak mengambil langkah dengan hanya berharap pada investor asing. Mereka sendiri mengambil peran memberikan proteksi. India dengan UU Paten dan Cina dengan larangan impornya.