tirto.id - Otoritarianisme pernah terlalu lama mendekam di Tunisia. Setelah negara ini merdeka pada 1956, Habib Bourguiba, presiden pertama, memerintah sebagai diktator sekuler yang keras. Warga Tunisia, katanya, tak perlu berpuasa lantaran mereka sedang jihad melawan kemiskinan—muslim terbebas dari kewajiban puasa kala berjihad. Universitas al-Zaytouna diintegrasikan ke dalam sistem sekuler. Tapi Bourguiba juga mengundangkan hukum yang mempromosikan kesetaraan perempuan.

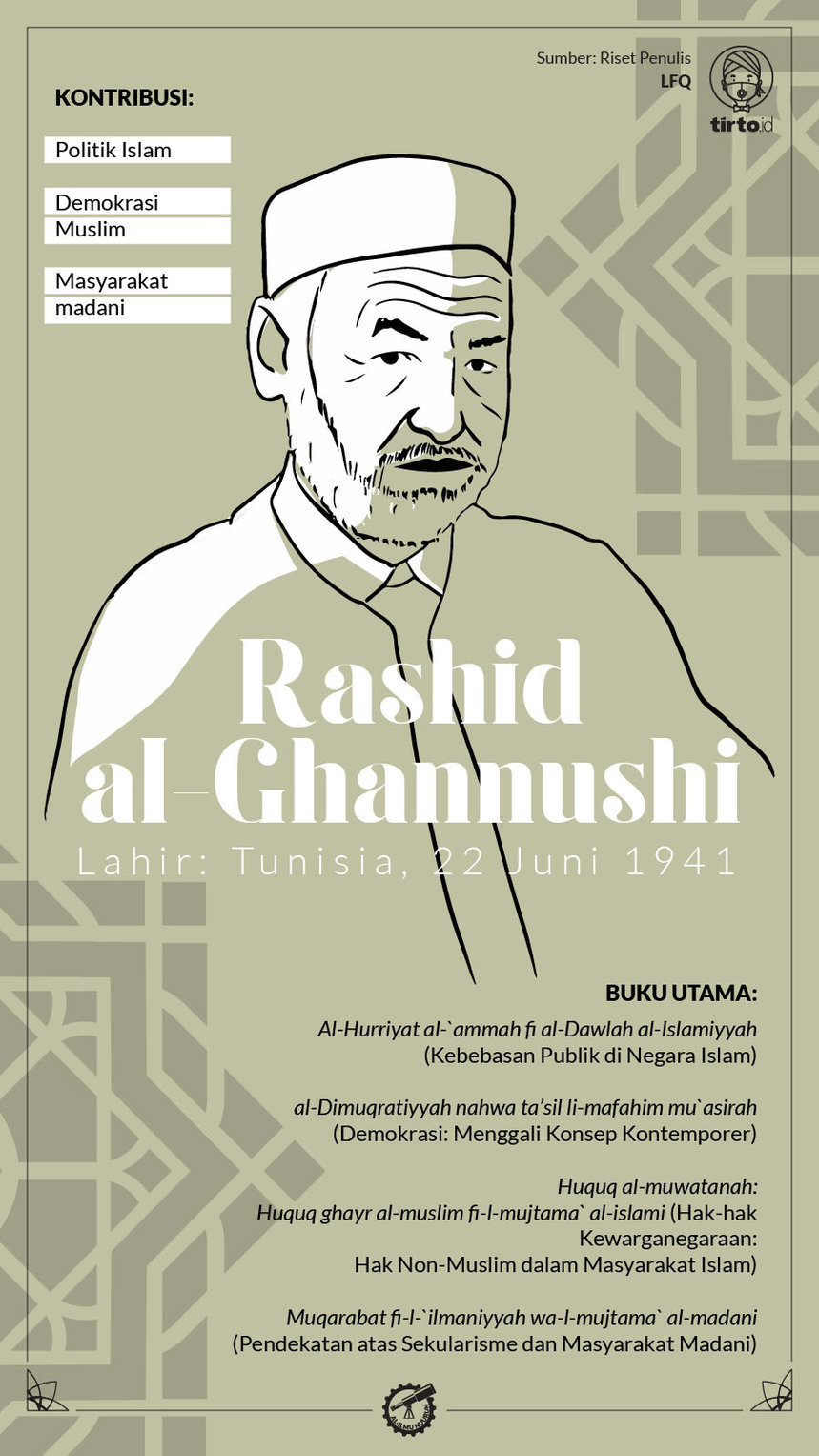

Penggantinya, Zine El Abidine Ben Ali, menekan gerakan Islam politik dan melawan terorisme. Awalnya Ben Ali ingin mengakomodasi Islam politik ke dalam pemerintahannya, tapi berubah haluan mengikuti sekularisme Perancis yang dipromosikan Bourguiba. Baik Bourguiba dan Ben Ali sama-sama dekat dan beraliansi dengan Barat. Sebetulnya ada aspek pragmatisme dan motivasi dalam diri keduanya yang perlu dijelaskan panjang lebar. Tapi citra sekularisme dan otoritarianisme mereka cukup menjadi daya dorong bagi kalangan Islam politik, seperti pemikir dan aktivis Rachid Ghannouchi (Rashid al-Ghannusi), untuk mengidentifikasi lawan politik dan mendapatkan dukungan populer.

Krisis politik dan ekonomi melanda Tunisa pada kepemimpinan akhir Ben Ali. Perlawanan sipil pun dilakukan intensif selama 28 hari setelah pedagang buah-buahan Mohamed Bouazizi membakar diri pada 17 Desember 2010. Demo terpicu karena masalah kemiskinan, korupsi, pengangguran, dan absennya kebebasan politik. Alhasil, Ben Ali terjungkal dan hengkang ke Arab Saudi. Lalu gemuruh politik merembet ke negeri-negeri jiran dan tuntutan reformasi politik di banyak negeri Arab. Orang Barat menamakannya 'Arab Spring'.

Dalam masa transisi demokratis, Ghannouchi kembali dari dua puluh dua tahun eksilnya di London dan berkompromi. Pengalaman dipenjara tak membuatnya jera. Sekembali ke negerinya, ia dielu-elukan ribuan orang hampir sama seperti kembalinya Ayatullah Khomeini semasa Revolusi Iran. Gerakan Ennahda, partai politik yang dipimpinnya, mewarnai demokratisasi dan dinilai paling berhasil hingga kini dalam proses politik yang tidak mudah.

Kiprah Ghannouchi sebagai aktivis Islam politik pada masa transisi awal itu dituding sembarangan oleh media Barat. Tapi riwayat Ghannouchi tak pernah bohong. Gerakan Arah Islam (Harakah al-Ittijah al-Islami) yang didirikannya sejak 1981 berdiri di atas Islamisme lunak dan menyuarakan perbaikan ekonomi serta pluralisme politik dan demokrasi. Pengaruh Islamisme Abul A’la Maududi dan spirit Ikhwanul Muslimin melekat dalam pendidikan karakter (tarbiyyah) gerakannya. Gerakan inilah yang berevolusi menjadi Gerakan Ennahda (Harakah al-Nahda, Gerakan Renaisans).

Meyakini Demokrasi

Ghannouchi adalah demokrat tulen dalam tubuh Islamisme. Determinasi politiknya terjaga. “Jika Allah berkehendak padaku untuk mati syahid, biarkan itu terjadi,” tekad Ghannouchi. “Tapi, kukatakan padamu bahwa kematianku tak kan sia-sia, dan dari darahku akan bermekaran bunga-bunga Islam.”

Ini tekad yang kuat dan khas pejuang gerakan Islam politik. Tapi gambarannya lebih luas dari ini. Sebagai pemikir, ia ditimpa banyak episode kehidupan. Secara intelektual, ia besar sebagai seorang pendukung Nasserisme yang proyek sosialnya tak jauh berbeda dengan Hassan al-Banna: penghapusan feodalisme dan pemerataan kesejahteraan. Nasser pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin. Pada 1950-an dan 1960-an Nasserisme jadi tren di dunia Arab dan menarik perhatian Ghannouchi. Selain Nasser, presiden Aljazair Ahmed Ben Bella juga "meracuni" generasi Ghannouchi.

Ia kuliah pertanian di Universitas Kairo pada 1964. Tapi tak lama kemudian mengendus ada yang keliru dengan Nasserisme. Visi besar sosialisme Arab ini dalam praktiknya di Mesir tidak seindah yang dibayangkan. Ia lalu berpindah ke Damaskus dan bertekad untuk belajar filsafat yang ia sukai sejak SMA. Periode Damaskus memberi banyak asupan intelektual pada Ghannouchi. Debat intelektual berlangsung antarkubu dan antarideologi yang berkembang. Ia mengembara kurang dari setahun ke Eropa dari Suriah melewati Turki, negeri Balkan, hingga mencapai Eropa barat.

Kembali meneruskan kuliah di Damaskus, ia melahap berbagai tulisan Muhammad Iqbal, Maududi, Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, dan Malek Bennabi serta aktif menghadiri pengajian ilmu agama tradisional, hingga lulus pada 1968. Lalu ia pergi ke Sorbonne untuk meraih master bidang filsafat pendidikan dan menyaksikan perubahan sosial politik pasca-demonstrasi Mei 1968.

Bersama saudaranya ia kembali pada 1969 ke Tunisia via Spanyol dan Aljazair di mana ia bertemu Bennabi setelah sekian tahun terpesona dengan analisis sosial dan sejarahnya. Di mata Ghannouchi, Bennabi adalah “pilar pemikiran Islam dan seorang revivalis rasionalisme Ibnu Khaldun.” Bennabi juga memengaruhi generasi pemuda di Afrika Utara. Majelis kebudayaan Bennabi turut mengubah jalan hidup Ghannouchi.

Filsafat Bennabi yang mengkritik keras model gerakan Sayyid Qutb turut menuntun perjalanan politik dan intelektual Ghannouchi berikutnya. Mereka bertemu berkali-kali sebelum Bennabi meninggal pada 1973. Bennabi ialah mentor intelektual Ghannouchi yang menuntunnya dalam pemikiran politik Islam kontemporer. Periode ini terekam baik dalam buku Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islamism karangan Azzam S. Tamimi (2001).

Negara Madani dan Khalifah

Ketika dipenjara rezim Bourguiba pada awal 1980-an Ghannouchi menerjemahkan buku Bennabi, al-Islam wa-l-Dimuqratiyyah (Islam dan Demokrasi),dari bahasa Perancis ke Arab. Buku ini menginspirasinya menulis buku penting yang terbit pada 1993: Al-Hurriyat al-`ammah fi al-Dawlah al-Islamiyyah (Kebebasan Publik di Negara Islam).

Dalam pengantarnya, Ghannouchi mempersembahkan buku ini untuk banyak "tahanan"; bukan hanya tahanan Islam politik, tapi juga “tahanan opini dan kebebasan di setiap iman dan keadaan, pejuang melawan tirani lokal dan global.” Rujukannya luas pada filsafat Barat dan tradisi Islam dan menawarkan Islam untuk "kebebasan di semua tempat". Formulasi Ghannouchi ikut meramaikan tren pemikiran Islam politik seperti ditulis Muhammad al-Ghazali, Hasan al-Turabi, Yusuf al-Qaradawi, dan 'Abd al-Salam Yasin, meski dengan langgam berbeda.

Di tengah pengaruh luas dari pemikiran Maududi dan Qutb dalam formulasi kedaulatan politik yang anti-demokratis, Ghannouchi menawarkan konsep negara madani (al-dawlah al-madaniyyah) berdasarkan prinsip Islam yang bukan teokratis, tapi bukan pula sekuler. Ini mengacu pada perjanjian primordial manusia sebagai "khalifah Tuhan di bumi" yang di mata Ghannouchi menjadi gagasan utama dalam peradaban Islam sekaligus asas filsafat politik Islam.

Jika teo-demokrasi Maududi masih berbau teokrasi, dalam bungkusan pemikiran Ghannouchi konsep ‘republik kebajikan’ Maududi diubah menjadi demokrasi Islam. Berbeda dengan teokrasi dan demokrasi Barat, dalam demokrasi Islam kedaulatan Tuhan menjadi basis bagi setiap warga atau rakyat dalam berpolitik, lalu menentukan mandat kekuasaan kepada pemerintah. Jenis ini tetap dekat dengan demokrasi Barat, dengan penekanan pada konsep ilahi sebagai sumber bagi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dalam doktrin politik Islam klasik disebut sebagai baiat.

Pemikiran Ghannouchi menjadi titik kulminasi penting dalam pemikiran politik Islam modern, sebagaimana ditelaah Andrew F. March dalam The Caliphate of Man: Popular Sovereignty in Modern Islamic Thought (2019). March menelusuri janji primordial yang ditekankan Ghannouchi itu dalam demokrasi Islam diubah menjadi kedaulatan populer yang menerjemahkan khalifatullah melalui kepemilikan akal (untuk pemikiran), kehendak (hati nurani), dan kebebasan (ekspresi). Ketiga hal ini adalah pemberian Tuhan yang paling mendasar kepada manusia sebagai khalifah-Nya.

Dari situ, Ghannouchi menyatakan segala konsep hak asasi manusia dan kesejahteraan manusia harus beralih dari konsepsi sekuler Barat ke arah yang lebih Islami, yakni mengacu pada fitrah kemanusiaan sebagai anugerah Tuhan. Selain tak mengikuti genealogi Barat, konsep khilafah universal dalam pemikirannya keluar dari mainstream pemikiran politik Islam modern Salafiyyah dan kekhalifahan internasional yang utopis.

Bagi Ghannouchi, Islam dan demokrasi menjadi pelengkap satu sama lain. Hanya dengan Islam, argumennya, demokrasi akan menemukan energi hebat dalam mewujudkan berbagai kebutuhan mendasar umat manusia, yakni material, spiritual, individual, dan sosial. Segala syarat dan prinsip demokrasi diterima dengan penekanan pada teori konstitusional Islam yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai yang tertinggi dengan konstitusi sebagai sumber hukum bersama.

Ia menulis soal hak kewarganegaraan termasuk di antaranya menekankan aspek kebebasan dan egalitarianisme untuk non-muslim bagi "negara Islami" yang ia idamkan seperti tertulis dalam bukunya, Huquq al-muwatanah. ‘Islami’ di sini lebih dekat pada konsep ‘madani’ atau ‘sipil’. Apa yang dilakukannya, dalam takaran March, ialah keluar dari tradisi Maududi dan Qutb serta merehabilitasi gagasan para pemikir Afrika utara: Khair al-Din al-Tunisi, Allal al-Fasi, Malek Benabi, Tahir ben Ashur, serta pemikiran Mesir pasca-Qutb seperti Muhammad Salim al-Awwa (yang memberi kata pengantar magnum opus-nya) dan Fathi Uthman.

Gagasan Ghannouchi dalam pemikiran politik Islam di Indonesia sebangun dengan apa yang diungkapkan Nurcholish Madjid soal khalifatullah, kedaulatan Tuhan, demokrasi dan Islam, dan masyarakat madani, meski dengan genealogi intelektual yang tak sama. Sepertinya, March belum familiar dengan hal ini. Padahal jika diiringkan bersama, transisi demokrasi Indonesia dan Tunisia adalah hal yang menarik. Bukan saja bagi pengamat demokrasi dan aktor sosial-politik kedua negara, tetapi juga dalam titik temu intelektual untuk membumikan kembali Islam dan demokrasi secara radikal.

==========

Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.

Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.

Editor: Ivan Aulia Ahsan