tirto.id - Hong Kong adalah salah satu tempat favorit Victoria Beckham karena di sana barang dagangannya laris terjual.

“Perkenalan” Victoria dengan Hong Kong terjadi tak lama setelah ia mendirikan bisnis label busana pada 2008. Awalnya ia menjajakan dagangannya di sejumlah concept store--toko yang menjual busana dan aksesori dari berbagai merek--di kota tersebut. Setelah melihat respons pembeli Hong Kong, maka ia membuka outlet pada 2016.

“Aku tidak menyangka kalau pembeli di Cina suka dengan desain busana yang sophisticated. Mereka benar-benar punya selera,” tutur Victoria kala diwawancara koran lokal Cina Jing Daily.

Adapun yang dia maksud dengan sophisticated adalah baju-baju berpotongan longgar, polos, berwarna netral dan gelap, minim detail, minim motif, dan dibuat dari pola busana yang cukup sederhana.

Bisa jadi tadinya Victoria berpikir bahwa selera pasar di kawasan Cina sama seperti gaya fesyennya dulu kala masih tergabung dalam grup vokal Spice Girls pada 1990an: busana mini, ketat, dan penuh motif.

“Gayaku sekarang sudah berubah dan baju-baju rancanganku adalah cerminan gaya personalku,” lanjut Victoria.

Ia lantas menjalin kerjasama dengan pebisnis di Hong Kong untuk membuka Bruce Rockowitz dalam rangka memperluas, mendanai, dan memperluas bisnisnya di Hong Kong. Ibu dari empat orang anak itu memprioritaskan pembukaan toko di Hong Kong dibanding kota lain seperti New York, Miami, dan Dubai.

Cina: Pasar Fesyen Dunia

Hong Kong sudah cukup lama jadi lokasi dagang fesyen ideal bagi para pemilik label busana. Pemerintah setempat tidak memberlakukan pajak impor bagi pengusaha retail yang hendak membuka toko di sana. Hal itu lantas membuat perusahaan retail besar seperti Louis Vuitton Moet Hennessy (di antaranya menaungi LV, Dior, Fendi, Valentino, Givenchy, Celine), Kering Group (menaungi Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen), ataupun perusahaan retail independen semacam Victoria Beckham tertarik membuka bisnis di sana.

Selain Hong Kong, kota-kota lain di Cina seperti Beijing dan Shanghai juga makin jadi incaran label-label busana. Dalam artikel yang dipublikasikan pada 26 September 2019, Business of Fashion (BoF) menyebut bahwa perspektif negatif terhadap kawasan Cina yang dianggap sebagai tempat penjiplakan desain busana dan aksesori premium sudah berubah.

“Sekarang label-label besar akan meladeni pembeli dari Cina karena sudah terbukti bahwa kami terus berkembang,” kata Reene Lu, seorang fashion buyer, kepada BoF. Secara definitif, fashion buyer atau pemasok mode merupakan sosok yang bertanggung jawab untuk memilih beragam produk dari pabrik tekstil kemudian dijual di department store, retail store, hingga wholesale clothing distributor.

“Sekarang butuh waktu setidaknya enam bulan bila seseorang ingin mengunjungi setiap concept store premium di Cina,” tulis BoF.

Hal tersebut, salah satunya, disebabkan karena kemajuan perekonomian kota-kota di kawasan Cina. Shenzen, misalnya. Kota tersebut kini diperhitungkan sebagai pusat keuangan dunia dan predikat demikian turut berdampak pada dibukanya bisnis busana di sana.

Pembangunan lain yang terjadi di Cina--seperti dibukanya bandara baru di Beijing yang didesain oleh firma arsitek kenamaan dunia, Zaha Hadid--juga dinilai bisa mempengaruhi perkembangan sektor fesyen Cina. Demikian pula halnya dengan terus disempurnakannya plaftorm bisnis e-commerce dan bisnis via aplikasi pesan singkat WeChat.

Tahun lalu McKinsey melansir laporan China Luxury Report 2019 yang menyebut bahwa 35% konsumer dari barang premium yang dijual di dunia (mode dan kecantikan) berasal dari Cina. Pada 2025, prosentase tersebut diperkirakan akan meningkat jadi 40%.

Kaum muda kelahiran 1980 hingga 1990an adalah orang-orang yang paling berpotensi membeli produk fesyen dan kecantikan. Mereka senang membeli barang adibusana dan siap pakai dari label busana premium asal Prancis (LV dan Chanel paling favorit), Inggris (Burberry), Jepang, serta AS.

“Mereka masih menyukai brand premium karena barang tersebut bisa membuat mereka dipandang sebagai orang yang berselera tinggi.”

Di samping itu, mereka juga ingin dipandang unik dan berbeda, serta ingin menunjukkan pada komunitasnya bahwa mereka pun menghargai kualitas barang-barang premium dan tidak segan-segan menunjukkannya di media sosial. Dalam sebulan, golongan ini rata-rata menghabiskan uang minimal 7 juta rupiah untuk membeli barang-barang mewah.

Para pembeli muda tersebut juga mementingkan servis ketika berbelanja di toko dan biasanya termotivasi untuk membeli barang usai melihat kampanye dan iklan di media sosial. Sementara secara selera, mereka tidak lagi mengidolakan gaya busana glamor, melainkan lebih ke desain streetwear yang dilansir label busana premium atau ikonik.

Seiring waktu, calon pembeli Cina menjadi kiblat pengusaha retail. Barangsiapa peritel yang tidak mampu menyesuaikan diri seluruh kriteria pembeli muda Cina, berpotensi menghadapi tantangan bisnis yang lebih besar.

Belum Mampu Menyesuaikan Diri

Victoria sejatinya masih harus berupaya keras untuk membuat bisnisnya tetap laku di Cina. Terlebih pada akhir November 2019 lalu, label busana miliknya dilaporkan tidak mencapai keuntungan yang diharapkan. Meski belum bangkrut, label tersebut jelas perlu suntikan dana dari sejumlah investor agar bisnis tetap berjalan.

Selain investor, Victoria juga perlu mengekspansi bisnisnya dengan melansir produk kosmetik, menurunkan harga barang, dan berkolaborasi dengan lini busana lain, terutama di jenis sportswear/streetwear.

Sebagai catatan, kolaborasi semacam itu sempat dilakukan LV dan brand Supreme pada 2016 dan kerjasama tersebut sukses dari sisi penjualan. Metode serupa kemudian ditiru oleh sejumlah brand premium lain untuk meningkatkan keuntungan.

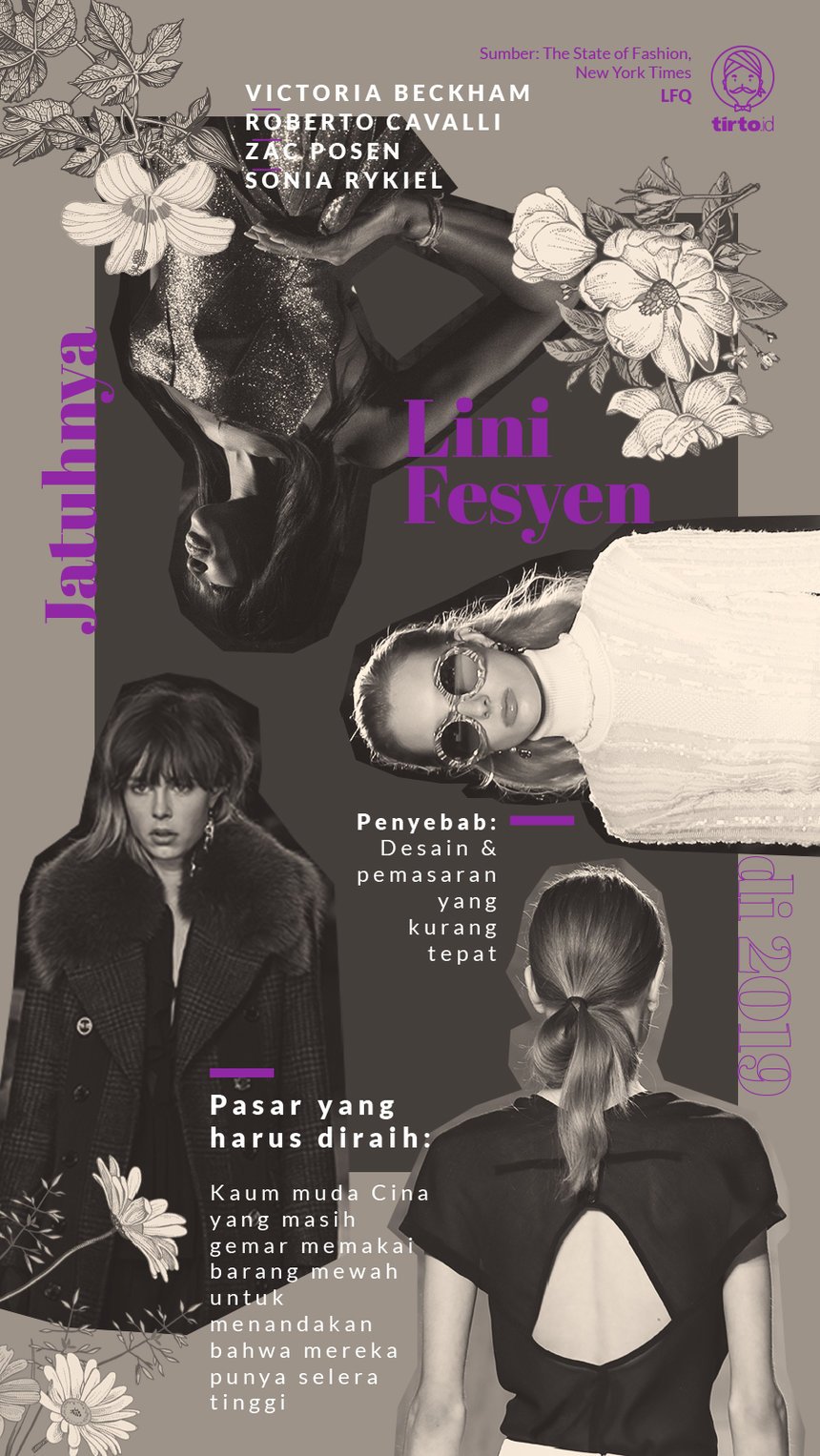

Sepanjang 2019, ada beberapa perusahaan retail yang menyatakan diri sedang ada dalam masa-masa rugi. Roberto Cavalli, misalnya. Label busana asal Italia itu menyatakan diri bangkrut dan tidak kunjung mendapatkan investor baru.

Sejak didirikan pada 1975, label tersebut mengutamakan desain motif seperti animal print dan terus dipertahankan hingga kini. Sejak tahun 1990, sang desainer sudah menyerahkan sebagian besar saham usaha ke pihak lain. Sepanjang tahun 2019, para pejabat perusahaan beberapa kali dihadapkan dengan anggota serikat pekerja yang mogok kerja dan berdemo menuntut kejelasan masa depan perusahaan.

Tidak ada yang bisa menjawab tuntutan para pekerja tersebut dengan pasti. Tidak ada kabar juga tentang nasib karyawan Roberto Cavalli saat ini. April 2019 lalu, WWDhanya mengabarkan kalau sesaat sebelum berdemo, sejumlah karyawan diminta untuk mengerjakan proyek produk interior Roberto Cavalli--perluasan usaha yang tadinya diharapkan bisa menambah keuntungan Cavalli tapi kenyataannya tidak juga.

Selain Cavalli, desainer adibusana muda, Zac Posen, juga menyatakan bangkrut dan menutup lini bisnisnya. Posen adalah desainer spesialis gaun pesta. Ia dikenal dekat dengan para selebritas Hollywood karena sering mendandani mereka. Akan tetapi, menjadikan selebritas sebagai medium pemasaran juga tidak melulu efektif demi kelancaran bisnis di era digital ini.

Terakhir, label busana asal Prancis, Sonia Rykiel, juga bangkrut pada 2019. Pihak perusahaan mengungkap penyebab kebangkrutan adalah paduan dari berbagai hal seperti kebijakan artistik yang kurang tepat, sistem micromanagement dalam perusahaan, kurang pemanfaatan teknologi, dan kelalaian dalam uji kelayakan investor. Poin terakhir terjadi pada 2012 ketika seorang investor asal Cina (yang tidak disebutkan namanya) membeli sebagian besar saham Rykiel.

Gejolak yang terjadi di Perancis seperti aksi terorisme dan gelombang protes Yellow Vest turut mempengaruhi jalannya bisnis Rykiel dan membuat perusahaan ini sulit menjalankan rencana bisnis. Krisis finansial yang sempat melanda Rusia pada pertengahan dekade 2010an juga mempengaruhi bisnis Rykiel karena sebagian pembeli pada saat itu berasal dari Rusia.

Kegagalan bisnis adibusana dan siap pakai Rykiel adalah kegagalan desainer ikonik independen. Rykiel adalah perempuan asal Left Bank, Paris, yang membuka lini busana pada 1968 dan dikenal dengan karakteristik atasan rajut.

Jean Marc Loubier, mantan pejabat di LVMH yang pernah ditunjuk untuk mengelola lini Rykiel, sempat optimistis dapat memajukan label tersebut karena dianggap punya latar belakang sejarah yang baik. Tapi, selain tidak bisa mengalahkan kekuatan sejarah LV, mereka juga tidak dilihat sebagai brand yang layak bergabung dalam grup LVMH.

Vogue Business mencatat, pada 2020 bisnis adibusana akan menggelora. Ini akan benar-benar berlaku bagi label yang berada di bawah naungan grup retail besar yang punya modal dan paham betul bagaimana memasarkan diri di depan calon pembeli potensial.

Editor: Eddward S Kennedy