tirto.id - Imaji menjadi pegawai atau abdi pemerintahan pada masa lalu tentu tak seperti seenak zaman sekarang, termasuk ihwal urusan mendapat gaji dan penghasilan tetap.

Sejak zaman kolonial, para abdi pemerintah baru merasakan apa yang disebut penghasilan. Sebelumnya, pada masa prakolonial, seorang abdi kerajaan jangan harap mendapatkan gaji.

“(Kerajaan) tidak menggaji pegawainya,” tulis Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris (1990).

Namun, sebagai imbalan, mereka hanya mendapat hak atas hasil bumi tertentu. Pada tingkat tertinggi, para bangsawan keturunan raja mendapat (tanah) lungguh, yang kadang-kadang meliputi daerah yang luas sekali. Desa merupakan tingkat administratif terendah, para bekel—atau setingkat kepala desa—memperoleh tanah bengkok yang digarap atas nama mereka oleh para petani, dengan hasil yang menjadi milik para bekel tersebut.

Di masa pemerintahan kolonial, pegawai negeri maupun pegawai swasta sama-sama punya gaji. Kondisi ini jadi salah satu sebab penting sekolah-sekolah modern mendapat perhatian orang-orang pribumi.

Saat orang hanya bermodal lulusan sekolah dasar seperti Volkschool atau Schakelschool, merekamendapatpeluang jadi pegawai rendahan di perusahaan-perusahaan. Namun, bagi yang bisa lulus di sekolah lebih tinggi seperti sekolah menengah—antara lain Kweekschool, MULO, AMS, HBS apalagi OSVIA—mereka bisa dapat peluang mendapatkan penghasilan lebih besar dan sejahtera.

Namun, sekolah-sekolah dengan strata lebih tinggi di zaman kolonial lebih terbuka untuk anak-anak priayi sehingga mereka berkesempatan menduduki jabatan pegawai yang lebih tinggi pula.

Pada masa kolonial, jadi guru setelah lulus Kweekschool adalah cara untuk jadi pegawai pemerintah. Mereka adalah anak-anak priayi atau pembesar—agar anak mereka bisa jadi pegawai yang punya gengsi di mata masyarakat.

Baca juga: Sekolah-sekolah di Zaman Belanda

Menurut catatan Denys Lombard, sebelum OSVIA atau Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren—sekolah bagi pamongpraja berdiri, “satu-satunya cara untuk memasuki jenjang karier pegawai adalah dengan cara magang di tempat bupati atau wedana. Calon pegawai itu belajar selama bertahun-tahun lamanya—kadang sampai 10 tahun—tanpa memperoleh imbalan tetap.”

Mereka yang magang itu hidup dari belas kasih atasannya. Namun, “biasanya ia hanya menerima imbalan (yang disebut bumbu) dari orang yang meminta bantuan tenaganya.” Jika prestasinya bagus, dia bisa diangkat, meski masih di level bawahan.

Dalam beberapa catatan tentang tokoh-tokoh yang pernah jadi pegawai kolonial, seringkali mereka memulai karier dengan magang. Salah satunya pahlawan nasional Surjopranoto si Raja Mogok, kakak dari Ki Hadjar Dewantara, yang “pernah diangkat sebagai magang kontrolir Jatirogo dengan mempunyai tugas mengawasi irigasi lembah Bengawan Solo dan daerah Tuban,” tulis Suratmin dalam Raden Mas Suryopranoto (1981).

Namun, belakangan setelah diangkat, Surjopranoto malah keluar dan terlibat dalam pergerakan nasional. Padahal, saat itu banyak orangtua dari kalangan priayi yang menginginkan anaknya jadi pegawai negeri. Di antara yang keluar adalah Hazeu, bapak angkat tokoh komunis Alimin.

Baca juga: Alimin, Tokoh PKI di TMP Kalibata

Namun, orang-orang seperti dua tokoh tadi tidak lazim di era kolonial. Pada kenyataannya, jumlah pegawai terus bertambah sejalan kebutuhan pemerintah pada waktu itu. Setelah Indonesia merdeka, penambahan jumlah pegawai makin pesat.

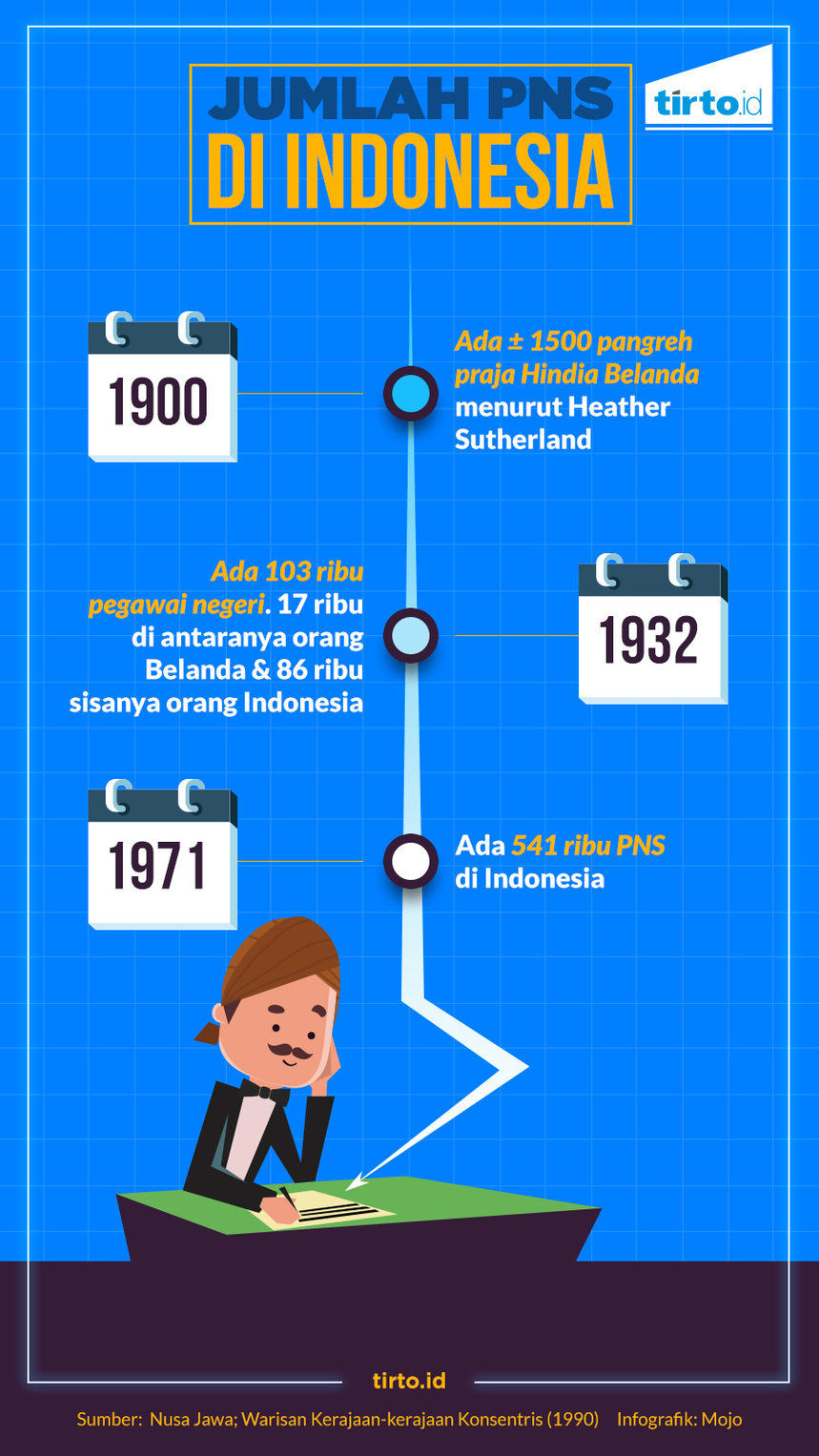

Berdasarkan tulisan Lombard yang mengutip Sutherland, sekitar tahun 1900, jumlah pegawai negeri sipil pribumi mencapai 1.500 orang. Sementara pada 1932, jumlahnya makin membesar hingga 103.000 pegawai, termasuk 17.000 pegawai adalah orang Belanda.

Jumlah pegawai negeri justru membengkak setelah era Indonesia merdeka terutama memasuki Orde Baru. Setidaknya, pada 1971, tercatat sudah ada 541.000 pegawai negeri. Jumlah ini kurang dari 10 persen bila dibandingkan total PNS saat ini.

“Jumlah pegawai itu bertambah dengan pesat sehingga menjadi birokrasi yang terlalu banyak anggotanya dan kurang efisien kerjanya,” tulis Lombard.

Apa yang menjadi catatan Lombard juga menjadi catatan seorang Indonesianis berdarah Yahudi bernama Herbert Feith. Pada tahun 1950-an, ia juga pernah jadi PNS di Indonesia.

Menurut Jemma Purdey dalam Dari Wina ke Yogyakarta: kisah hidup Herbert Feith(2014), Feith menjadi saksi kerumitan birokrasi pada masa itu. Ia mengatakan PNS-PNS itu adalah bekas pejuang.

Saat itu, demikian kesan Feith, terlalu banyak orang tapi tidak jelas pekerjaannya.

Sampai sekarang citra itu masih melekat pada PNS, yang kerap menerima anggapan miring. Persoalan birokrasi masih jadi persoalan rumit terhadap mereka yang sering dijuluki sebagai "abdi negara".

Penulis: Petrik Matanasi

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id