tirto.id - Jalan raya dari Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe, menuju Kampung Bowone sebenarnya mulus. Namun karena topografi pulau kecil yang berada di ujung utara Indonesia itu berbukit-bukit, jalannya pun berkelok-kelok secara ekstrem mengikuti kontur tanah. Baru banting ke kiri, sudah diadang kelokan ke kanan. Baru saja menginjak rem menuruni bukit curam, kaki sudah harus dipaksa menginjak pedal gas di tanjakan. Penumpang di belakang yang tak kuat dan tak terbiasa, sudah pasti kliyengan. Mabuk.

Nissan Grand Livina hitam yang dicicil selama lima tahun itu pun untungnya sanggup bergerak lincah. Sang supir, Gerrit A. Kaemba, pemuda 30-an tahun asal Tamako, tak kalah lincah memutar kemudi. “Saya pernah membawa 11 orang di dalam mobil ini,” katanya, setengah pamer, sembari memicingkan mata ke jalanan di depan. “Untungnya kuat menanjak. Buat ngetes mesin mobil baru.”

Butuh hampir dua jam menuju Kampung Bowone, yang berada di Kecamatan Tabukan Tengah Selatan. Membelah pulau dari barat ke timur, melewati jalan sempit di gigir bukit. Meleng sedikit, kendaraan bisa celaka masuk jurang yang cukup dalam. Gerrit sudah terbiasa dengan kondisi jalan tersebut. Sambil menyetir, sesekali ia mengetik dan mengirim pesan lewat ponselnya, seolah sudah hafal setiap inci jalan.

Di Kampung Bowone, pukul 10 pagi, Stevi Poae, 28 tahun, sudah duduk di belakang meja di Posyandu dengan pena di tangan kanannya. Matanya tekun menghadap sebuah buku catatan lusuh berukuran besar, sesekali menuliskan sesuatu yang sepertinya hanya ia yang sanggup membacanya.

Hari itu Sabtu. Para ibu berbondong-bondong membawa anak-anaknya ke Posyandu untuk pemeriksaan rutin. Stevi menyambut setiap ibu dan anak yang datang ke situ dengan senyum tergurat. Setelah menimbang dan mengukur setiap anak, Stevi menyorongkan vitamin ke setiap ibu. Stevi sudah sejak lahir tinggal di Kampung Bowone. Anaknya tiga, yang paling besar berusia 11 tahun. Sehari-hari ia bekerja di kebun untuk menghidupi keluarganya.

“Kalau di sini kegiatannya cuma berkebun untuk dijual di pasar,” kata Stevi membuka percakapan. “Bapak dan suami saya semua berkebun. Menanam ubi. Tidak ada kegiatan lain.”

Mengalir Bersama Ritme Alam

Kehidupan mengalir dengan tenang dan damai di situ. Kampung itu kecil dan sepi. Dikelilingi kebun dan hutan. Hanya ada satu jalan raya yang menghubungkan antar kampung. Jumlah warganya tak lebih dari 200 kepala keluarga. Mayoritas warga bekerja sebagai petani dan nelayan.

Selain ubi, warga juga menanam kelapa, cengkih, dan berbagai sayur-mayur. Mereka juga mengolah kopra dan sagu secara tradisional. Sagu menjadi primadona di sana. Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana bahkan mencanangkan program dua hari tanpa nasi, setiap Rabu dan Jumat.

Pohon-pohon sagu yang tumbuh alami dan dibudidayakan tersebut diolah secara tradisional. Ia hanya bisa diolah dengan air yang berasal dari sumber mata air di bukit. Mata air tersebut disalurkan lewat pipa kecil yang mengalir ke kolam penampungan. Pengolahannya sederhana dan butuh tenaga besar. Pohon sagu dicacah kasar, sebelum dicuci terus-menerus menggunakan tangan. Olahan tersebut menghasilkan adonan halus berwarna putih mirip tepung. Sementara ampas kasarnya dibuang. Satu pohon bisa menghasilkan lima karung masing-masing seberat 25 kilogram. Setiap karung dihargai Rp200 ribu di pasar.

Kehidupan tradisional tersebut, yang dinamis mengikuti ritme alam, terancam hilang ketika Maret lalu perusahaan tambang emas PT Tambang Mas Sangihe (TMS) datang ke Kampung Bowone, melakukan sosialisasi dan penawaran harga tanah. PT TMS datang mengantongi izin lingkungan dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari Kementerian ESDM dan Pemprov Sulawesi Utara untuk melakukan kegiatan produksi sampai 33 tahun ke depan. Sebelum izin itu dikantongi pun, PT TMS dan induk perusahaannya yang asal Kanada, Baru Gold Corp., sudah mengantongi kontrak karya sejak 2010 untuk mengeksplorasi 42 ribu hektare lahan di selatan Pulau Sangihe.

Selama tiga hari, dari 22 hingga 24 Maret, PT TMS melakukan sosialisasi di Kampung Bowone bersama sejumlah pejabat daerah. Mereka akan beroperasi di lahan seluas lebih dari 65 hektare di Kampung Bowone dan menawarkan harga tanah sebesar Rp5.000 per meter, sembari memberi janji kesejahteraan ekonomi bagi warganya.

Warga yang sudah turun-temurun tinggal di situ kaget bukan kepalang. Tak ada angin, tak ada hujan. Tak ada izin, tak ada pelibatan perumusan AMDAL, tiba-tiba harga tanah sudah dipatok sedemikian rupa. Warga terancam terusir dari tanah kelahirannya.

Hari sosialisasi itu mungkin tak akan pernah dilupakan oleh Stevi. Dia tidak ikut rapat sosialisasi, sebab sibuk menyiapkan makanan buat para pejabat dan petinggi PT TMS. Namun sayup-sayup ia mendengar apa yang ditawarkan oleh perusahaan.

“Bahwa di sini nanti akan dibangun bangunan-bangunan [perusahaan tambang], lalu memakai bom [untuk menggali]. Warga ditawarkan bekerja di perusahaan juga,” ingat Stevi. “Lantas kami harus tinggal di mana. Bagaimana dengan anak cucu kami nanti.”

Dalam peta rencana produksi PT TMS, letak Kampung Bowone terjepit di antara area tambang dan berbagai fasilitas pendukungnya. Ada gudang bahan peledak, gudang alat tambang, jalur transportasi, fasilitas pengolahan limbah, dan lokasi pit. PT TMS mengklaim, Kampung Bowone tidak akan digusur. Namun jika melihat letak geografisnya, kerusakan alam dan polusi berkepanjangan bakal mengancam kehidupan masyarakat tersebut.

“Sumber air yang selama ini memberi berkah pada hasil kebun jelas akan terganggu,” kata Stevi. “Kalau untuk menyambung hidup, tidak perlu ada perusahaan [tambang].”

Para Perempuan Menggugat

Warga menilai banyak kejanggalan dan aturan yang ditabrak dalam proses penerbitan izin PT TMS tersebut. Sepanjang kehadiran PT TMS di pulau itu, tak satu pun warga yang diajak berdialog maupun dilibatkan dalam proses penyusunan Amdal—yang dikerjakan PT TMS dari 2017 hingga 2020, kata Elbi Pieter, ibu rumah tangga berusia 53 tahun.

“Tahu-tahu sudah ada izin dan harga tanah,” keluh Elbi. “Kami sama sekali tidak dilibatkan dari awal. Tidak ada dialog.”

Dari analisis izin lingkungan, warga menilai PT TMS tidak punya izin untuk mengelola pulau kecil dan wilayah pesisir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ditambah, operasi tambang PT TMS tersebut menyalahi UU 1/2014, yang melarang kegiatan tambang di pulau seluas kurang dari 2.000 km2.

Para perempuan di Kampung Bowone sepakat melayangkan gugatan terhadap Kementerian ESDM ke PTUN Jakarta pada 23 Juni 2021. Elbi dan 53 perempuan lainnya menuntut Kementerian ESDM untuk mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021, tanggal 29 Januari 2021, tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe. Selain menuntut pencabutan izin produksi, warga Sangihe juga menuntut tergugat membayar ganti rugi materiil Rp1,5 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp70 miliar.

”Kaum perempuan mau berjuang menyelamatkan masyarakat Kampung Bowone dan Kepulauan Sangihe,” kata Elbi. “Bapak-bapak juga banyak yang menolak PT TMS, tetapi kami ingin perempuan saja yang maju menggugat. Berikan kami kesempatan untuk memperjuangkan masa depan anak-anak kami.”

Sebab gugatan itu wajar. Masyarakat Kampung Bowone takut sumber penghidupan mereka lenyap akibat kegiatan tambang, terutama sumber air bersih yang selama ini mengalir tak pernah berhenti. Keberadaan tambang jelas akan mengubah bentang alam yang berujung pada rusak dan tercemarnya sumber air.

Kekhawatiran warga tak berlebihan. Sebab berdasarkan studi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), tambang emas adalah salah satu yang paling rakus dalam konsumsi air untuk mengekstraksi mineral. Untuk mengekstraksi satu gram emas saja, dibutuhkan 104 liter air.

Tak sampai di gugatan, Elbi dan perempuan lain door-to-door meminta tanda tangan warga untuk menolak kehadiran PT TMS. Pada awal Agustus lalu, sudah ada 476 tanda tangan warga yang dikumpulkan untuk diserahkan ke pengadilan.

”Setiap hari kaum perempuanlah yang mengatur kehidupan rumah tangga,” tutur Elbi. “Suami memang kerja di ladang, tetapi ibu-ibu yang mengolah segala sesuatu di rumah, dari cuci, masak, makan, sampai minum. Itu bukti kami tidak hanya duduk berpangku tangan, tetapi berjuang nyata dalam hidup sehari-hari.”

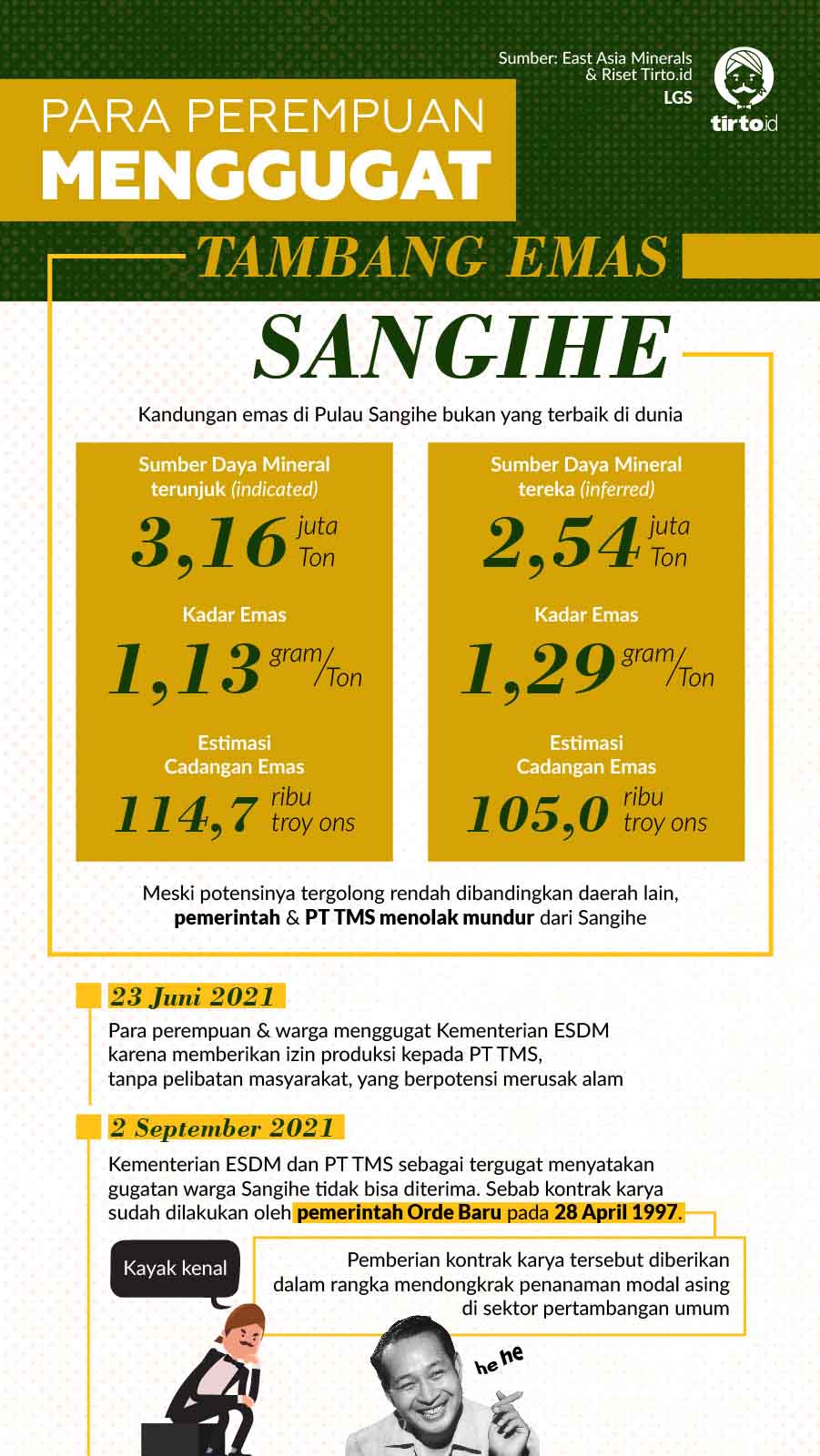

Pada sidang yang digelar, Kamis (2/9/2021), Kementerian ESDM dan PT TMS sebagai tergugat menyatakan gugatan warga Sangihe tidak bisa diterima. Sebab pemberian kontrak karya sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada 28 April 1997. Pemberian kontrak karya tersebut diberikan dalam rangka mendongkrak penanaman modal asing di sektor pertambangan umum.

‘Bukan Emas yang Terbaik’

Kandungan emas di Kepulauan Sangihe bukan yang terbaik di dunia. Wilayah itu menyimpan sumber daya mineral terunjuk (indicated) sebesar 3,16 juta ton dengan kadar emas 1,13 gram per ton (g/t). Emas yang dapat diekstraksi diestimasikan mencapai 114.700 troy ons. Di samping itu, sumber daya mineral tereka (inferred) di Pulau Sangihe itu sebesar 2,54 juta ton dengan kadar emas yang cenderung rendah yaitu 1,29 g/t. Cadangan emas di dalamnya mencapai 105.000 troy ons.

World Gold Council menetapkan kadar emas terbaik ada di antara 8 hingga 44 g/t. Lokasi emas berkadar tinggi terbaik di dunia ada di Fire Creek, Nevada, AS; Ontario, Kanada; dan Buryatia, Rusia. Emas yang diambil dengan metode open-pit, seperti di Sangihe kelak, cenderung memiliki kadar rendah tapi memakan biaya operasional rendah.

Meski kadarnya rendah, demam emas telah melanda pulau itu sejak tiga dekade lalu, terutama ketika PT Meares Soputan Mining datang pertama kalinya pada akhir 1980-an untuk mengeksplorasi sebelah selatan pulau.

Hasil eksplorasi yang menemukan cadangan emas di Sangihe sontak tersebar ke penjuru Sulawesi Utara, memicu para prospektor untuk datang berduyun-duyung mencari emas. Para prospektor ini kemudian menyewa tanah-tanah kebun dari pemilik untuk ditambang dengan sistem bagi hasil: 30 persen untuk para pekerja, sisanya dibagi dua antara pemilik lahan dan prospektor.

Salah satu pekerja itu adalah Erick Tenda. Pemuda 28 tahun itu bertugas menggali lubang di sebuah tambang rakyat di Kampung Bowone. Sebelum bekerja di Kampung Bowone satu tahun lalu, Erick menghabiskan delapan tahun menjadi penambang rakyat di Nabire, Papua. Dia balik kampung ke Sangihe karena ingin menghabiskan banyak waktu dengan keluarga.

“Di Nabire, emas bisa mudah didapat dengan cara didulang di sungai, tidak perlu bahan kimia. Bentuknya sudah berupa bongkahan kecil-kecil,” kata Erick. “Di Sangihe itu bentuk emasnya seperti serbuk pasir, tidak kelihatan. Bukan yang terbaik. Kadarnya rendah. Dan perlu diekstrak pakai kapur, karbon, dan sianida.”

Di Sangihe setidaknya ada 200-an lubang tambang yang dikelola rakyat secara tradisional. Kedalaman lubang itu bisa mencapai 25-30 meter yang digali menggunakan tangan. Ada sekira 5 orang pekerja yang merangkak di lubang-lubang sempit itu, menggali tanah yang dikumpulkan dalam karung-karung berukuran 20 kilogram.

Jika sudah terkumpul 500-700 karung—yang biasanya memakan waktu satu hingga dua minggu—tanah-tanah itu dikumpulkan ke dalam kolam pengolahan, ditaburi kapur dan karbon, serta diolah menggunakan air dan sianida, guna memisahkan emas dari unsur lain.

Berapa yang didapatkan dalam sekali ‘panen’ emas? Tak lebih dari 10 gram emas, kata Erick.

Jika harga satu gram emas di pasaran adalah Rp700 ribu, para pekerja bisa mendapatkan Rp7 juta, itu belum dibagi dengan prospektor dan pemilik tanah. Jumlah pekerja dalam satu tim, biasanya terdiri dari 6-8 orang.

Pendapatan Erick tak tentu setiap bulannya. Kadang dia mengantongi Rp800 ribu per bulan, kadang Rp2 juta per bulan, tergantung seberapa besar temuan emasnya. Namun yang pasti, utangnya terus menumpuk ke prospektor.

“Ibaratnya kan kami kerja butuh modal buat makan, minum, rokok. Modal itu kami pinjam ke penanggung [prospektor], dibayar nanti kalau sudah gajian,” kata Erick. “Jadi kadang gaji sebulan itu minus buat bayar utang ke penanggung.”

Ancaman Serius Kerusakan Lingkungan

Kendati berkadar rendah, PT TMS bernafsu mengeruk pulau itu sampai 33 tahun ke depan. Dalam situsnya, PT TMS juga tengah menyiapkan eksplorasi di blok Miwah, Aceh Tengah, yang disinyalir—berdasarkan sampel—memiliki kadar emas terunjuk 1,3 g/t.

Di Sangihe, konflik sosial-ekonomi di beberapa elemen masyarakat dengan perusahaan pun tak terhindarkan. Para pemilik lahan pun terbelah. Mereka yang sepakat hanya mau melepas tanah jika dipatok harga Rp200 ribu per meter. Sementara tak sedikit yang menolak menjual tanahnya karena takut kehilangan mata pencaharian.

Salah satunya adalah Ahusta Pieter, perempuan berusia 65 tahun yang memiliki lahan sekira satu hektare. Lahan kebun tersebut, meski tergolong kecil, disewakan olehnya kepada seorang prospektor untuk ditambang. Dari hasil sewa tanah tersebut ia mampu membangun rumah layak dan warung kelontong.

“Tidak akan saya lepas,” kata Ahusta. “Itu tanah sudah turun-temurun dimiliki keluarga.”

Para pekerja seperti Erick Tenda pun takut jika lahan-lahan tersebut jatuh ke tangan PT TMS. Meski PT TMS berjanji akan menyerap tenaga kerja dari Sangihe dan mengajak para penambang sebagai kontraktor swasta, para penambang rakyat tak percaya begitu saja.

“Kami akan kerja apa nanti?” kata Erick. “Tidak ada jaminan.”

Di sisi lain, PT TMS tak berhenti menuduh para penambang rakyat dan prospektor sebagai biang kerusakan lingkungan. PT TMS menuduh para penambang rakyat bertanggung jawab atas hilangnya vegetasi seluas 15 hektare.

Dari sisi ekologi, kehadiran PT TMS jelas akan mengubah keadaan pulau secara drastis. Dalam dokumen Amdal yang disusun PT TMS, dampak dari konstruksi dan pengoperasian tambang adalah hilangnya vegetasi alami dan budidaya seluas 35 hektare. Kegiatan konstruksi juga akan berdampak pada hilangnya mangrove akibat erosi dan sedimentasi yang disebabkan oleh pembukaan lahan. Belum lagi ancaman polusi seperti debu konstruksi dan kendaraan berat, emisi kendaraan berat, limbah, dan suara jika PT TMS beroperasi nanti. Total area operasi PT TMS sesuai AMDAL adalah 553,94 hektare di Kampung Bowone dan Binebase.

Pembukaan lahan tersebut juga bakal memicu air larian yang membawa sedimentasi serta menyebabkan erosi dan kemungkinan banjir dan longsor. Terbawanya sedimentasi tersebut akan mengganggu aliran dan kualitas air Sungai Darulapang—yang berada di dekat rencana lokasi tambang. Dalam dokumen Amdal tersebut, akibat pembukaan lahan, sedimentasi yang masuk ke Sungai Darulapang akan meningkat 50 persen.

Secara garis besar, semakin banyak sedimentasi yang masuk, semakin besar pula potensi banjir. Kualitas air permukaan pun akan menurun seiring lumpur yang masuk ke badan sungai.

Aktivis lingkungan dan juru bicara gerakan Save Sangihe Island, Samsared Barahama mengatakan, kegiatan tambang tersebut dilakukan selama 33 tahun, dampak ekologisnya akan sangat signifikan. Belum lagi pengolahan limbah yang butuh pemantauan terus menerus. Terlebih, Pulau Sangihe kerap dilanda banjir dan longsor di beberapa daerah.

Terakhir, banjir bandang terjadi pada awal Januari 2020, menewaskan tiga orang dan menerjang tiga desa di Kecamatan Manganitu, Kendahe, dan Tamako. Sementara ratusan warga lainnya terpaksa mengungsi. Sebabnya, ada penggundulan lahan di daerah hulu sungai.

“Dari teknik penambangan berupa open pit pasti dia akan membuka lahan yang cukup besar,” kata Samsared. “Limbah yang diambil dari perut bumi tadi akan dikumpulkan di atas. Mereka bilang akan dikelola, tapi kalau dia di alam terbuka terkena hujan tentu dia akan mencemari ke mana-mana. Yang pasti itu akan memberikan dampak cukup signifikan untuk lingkungan.”

Dalam wawancara khusus dengan jurnalis Tirto sebelumnya, Community Development and Government Relations Manager PT TMS, Robertus 'Bob' Priya Husada mengklaim tak akan merusak mangrove, hutan lindung, dan taman nasional. Dia juga mengklaim, telah mempersiapkan rencana pengelolaan limbah dan antisipasi ancaman gempa.

“Kami sistemnya ada tailing dump, itu juga sudah diperhitungkan ketebalannya, lerengnya. Kan kajian Amdalnya gempa rata-rata sekian, gempa tertingginya misalnya 9 skala richter itu juga sudah diperhitungkan,” ujar Bob.

=========

Reportase ini terbit dengan dukungan dari Earth Journalism Network.

Penulis: Adi Renaldi

Editor: Dieqy Hasbi Widhana