tirto.id - Kisah pahlawan perempuan dari Uzbekistan, Gulaim, dibawakan dalam pertunjukan berjudul “Forty Girls” (Qyrq Qyz) di menawarkan uang pada 23-24 Maret 2018. Menurut epos, Gulaim hidup pada sekitar abad 6 SM. Setelah ayahnya, pemimpin suku semi-nomaden Karakalpak, dibunuh pasukan musuh yang hendak menguasai wilayahnya, Gulaim yang masih berusia 16 maju ke medan tempur bersama 40 perempuan lainnya.

Pertunjukan yang disutradarai oleh Saodat Ismailova ini hendak mengangkat isu pemberdayaan perempuan lewat cerita kepahlawanan Gulaim. Andrew Higgins menulis di New York Times, sejumlah pemimpin Islam sempat mencoba menghilangkan kisah Gulaim ini, tetapi ia berhasil hidup hingga sekarang lewat tradisi lisan di Uzbekistan.

Setelah dipertunjukkan di Brooklyn Academy of Music dan beberapa kampus lain di AS, “Forty Girls” akan dibawakan di tempat cerita itu berasal, tepatnya di Tashkent. Kehadiran pertunjukan ini juga mengindikasikan kembalinya kiprah seniman-seniman Uzbekistan yang pernah menghadapi represi berekspresi semasa pemerintahan Islam Karimov sejak 1991-2016.

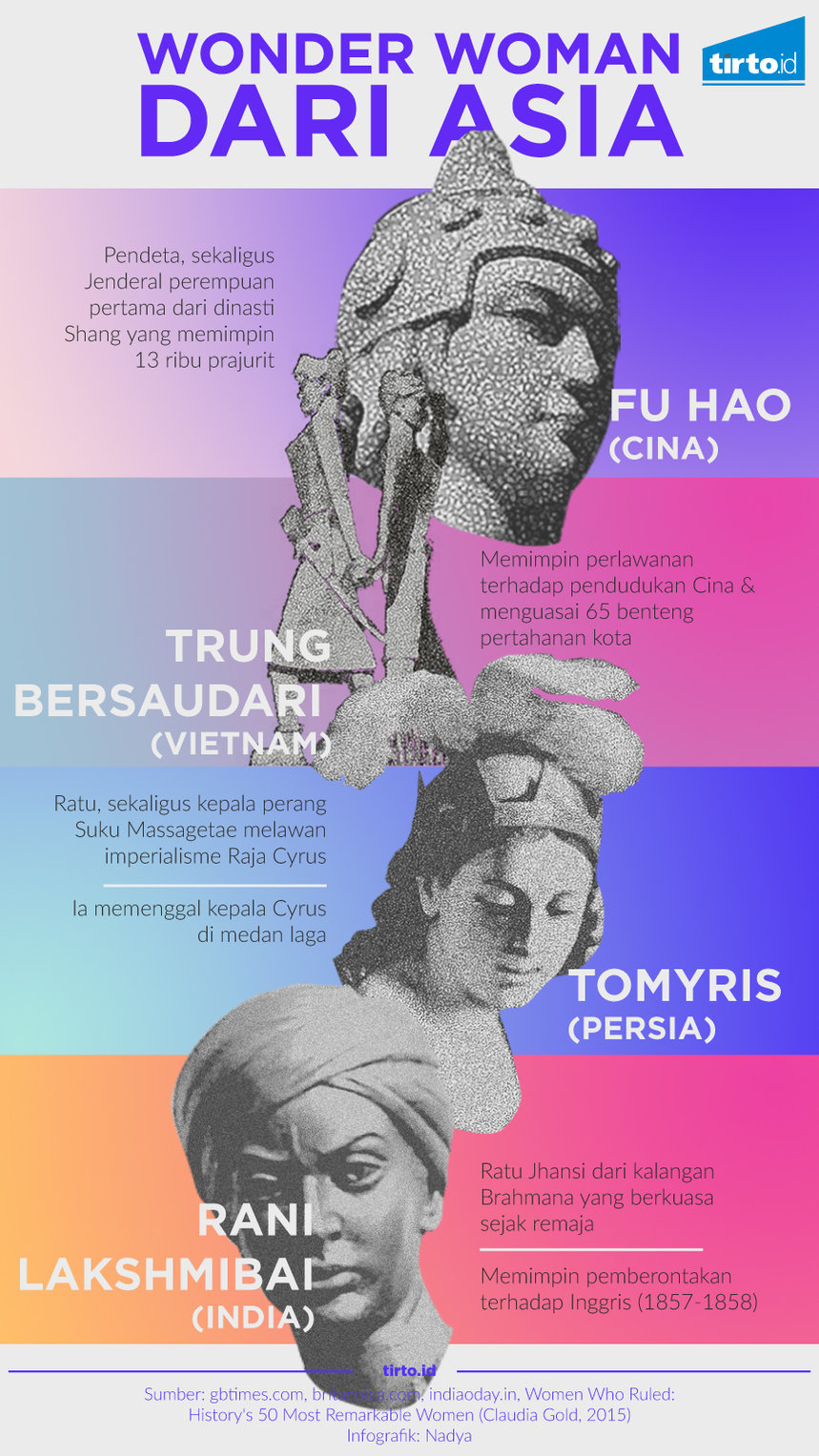

Tomyris, Amarah Ibu di Medan Perang

Ibu mana yang tak murka dan sedih ketika mengetahui anaknya diperdaya musuh, lalu mendapati sang buah hati mati sebelum sempat bersitatap dengannya untuk terakhir kali? Tomyris mengalami ini, dan kegeraman pasca-kematian anaknyalah yang mendorong perlawanan lebih kuat lagi menghadapi Cyrus, penguasa Persia kala itu yang hendak berekspansi ke wilayahnya.

Alkisah pada abad 6 SM, hidup Tomyris, penguasa suku nomaden Massagetae di wilayah Persia. Kondisi Massagetae begitu tenteram sampai Cyrus berniat menduduki wilayah mereka. Claudia Gold menulis dalam Women Who Ruled: History's 50 Most Remarkable Women (2015), mulanya upaya diplomasi dilancarkan Cyrus untuk mewujudkan keinginannya, yaitu dengan cara meminang Tomyris yang sudah menjanda. Mengetahui maksud Cyrus semata hendak memperluas daerah kekuasaannya, Tomyris pun menolak. Daripada harus membiarkan wilayahnya ditaklukkan Cyrus, Tomyris lebih memilih perang.

Cyrus pun siap merespons sikap yang diambil Tomyris. Untuk menghadapi perang dengan orang Massagetae, ia menyiapkan rencana picik setelah berkonsultasi dengan dewan. Pada perang pertama, Cyrus membiarkan prajurit-prajurit terlemahnya maju ke medan laga agar pasukan Tomyris mengecap kemenangan. Merasa di atas angin, pasukan Massagetae pun berpesta pora dan meminum anggur yang tidak biasa mereka konsumsi. Cyrus sudah membaca, pasukan Massagetae akan begitu mabuk sehingga tak siap ketika menghadapi serangan kedua yang dilancarkan mendadak.

Dalam pesta tersebut, ada putra Tomyris, Spargapises, yang kemudian ditangkap oleh pasukan Cyrus. Tak sudi menjadi tahanan Cyrus dan karena memikirkan nasib orang-orang sukunya yang masih tersisa, Spargapises pun memilih bunuh diri.

Kelicikan Cyrus yang membuat Tomyris kehilangan anaknya mendorong pertumpahan darah berikutnya. Pasukan Massagetae kembali menang dan kali itu, Cyrus berhasil dihabisi. Tak puas dengan kematian Cyrus, Tomyris mengambil mayat sang penguasa Persia dan memenggal kepalanya.

“Aku tetap hidup dan menjadi penakluk, tetapi kau telah menghancurkanku dengan mengambil putraku lewat tipu muslihat,” demikian diucapkan Tomyris setelah membawa pulang kepala Cyrus yang kemudian disimpannya sampai ia mati.

Rani Lakshmibai, Perempuan Pemberontak Paling Berbahaya di India

Tidak seperti perempuan dari kalangan Brahmana lain, Rani Lakshmibai dikenal sebagai seorang petarung yang sejak muda telah berlatih bela diri dan berkuda bersama para laki-laki. Sosoknya terus dikenang oleh masyarakat India karena ia terlibat dalam perang melawan pendudukan Inggris di India.

Encyclopedia.com menulis, pada tahun 1849, Lakshmibai yang berusia 14 dipersunting raja Jhansi, Gangadhar Rao. Saat menikah, Rao meminta Lakshmibai untuk menyetop latihan perangnya, tetapi hal ini tak digubris sang istri yang lantas membentuk pasukan perempuan yang terdiri dari pelayan-pelayannya.

Tak lama setelah menikah, Lakshmibai melahirkan seorang bayi laki-laki yang malangnya hanya bertahan hidup selama tiga bulan. Duka lara berkepanjangan yang dirasakan Rao pasca-kematian anaknya membuatnya lantas jatuh sakit dan meninggal. Sesaat sebelum meninggal, sebagaimana tradisi Hindu di India, Rao mengangkat bocah laki-laki, Damodar, untuk menjadi penerus tahtanya. Sementara, Lakshmibai diangkat menjadi ratu Jhansi selepas Rao mangkat, ketika perempuan ini masih berusia 18.

Saat Gubernur Jenderal Dalhousie memimpin Inggris di India, ia menerapkan doctrine of lapse, yaitu pengambil-alihan suatu wilayah ketika rajanya tak memiliki keturunan biologis yang meneruskan tahtanya. Kendati Damodar sudah ditunjuk sebagai putra mahkota, Inggris tidak mengakuinya karena dia hanya diadopsi. Hal ini mendatangkan pertentangan dari Lakshmibai yang mati-matian hendak mempertahankan Jhansi dari pendudukan Inggris.

Jalan perundingan sempat dilakukan kedua belah pihak. Dalhousie menawarkan uang sebesar 60.000 rupee per tahun kepada Lakshmibai pada tahun 1854 asalkan ia mau meninggalkan istana. Perempuan itu menolak dan lebih memilih berperang.

Pertempuran Lakshmibai melawan Inggris dimulai sejak 1857. Keteguhan hati Lakshmibai dalam memperjuangkan kemerdekaan daerahnya membuat pemimpin dari daerah-daerah lain bersimpati dan memberikan bantuan. Ia pun tidak segan menolong pasukan dari wilayah lain saat menghadapi Inggris.

Lakshmibai tumbang dalam pertempuran di Gwalior tahun 1858 dan jasadnya kemudian dikremasi sesuai tradisi Hindu. Dikutip dari buku Warrior Queens: Boadicea’s Chariot (2011), pemimpin pasukan Inggris di pertempuran Gwalior, Mayor Jenderal Sir Hugh Rose, menulis tentang Lakshmibai, “Sang Rani (ratu) begitu luar biasa karena keberanian, kecerdasan, dan kegigihannya; kemurahan hatinya kepada bawahan tidak terhingga. Kualitas-kualitas ini, dikombinasikan dengan prestasinya, membuat dia menjadi sosok paling berbahaya di antara para pemimpin pemberontakan.”

Trung Bersaudari, Lebih Baik Mati daripada Menanggung Malu Kalah

Nama kakak-beradik Trung Trac dan Trung Nhi tercatat dalam sejarah Vietnam karena keberanian mereka melawan pendudukan Cina pada sekitar tahun 40 M. Dalam The Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and MilitaryHistory (2011) tercantum, kala itu Cina berupaya menduduki tanah-tanah di Vietnam dan menerapkan kebijakan asimilasi untuk memfasilitasi penduduk mereka yang bermigrasi ke sana. Suami Trung Trac menentang kebijakan dari dinasti Han tersebut dan akhirnya terbunuh dalam pemberontakan. Peristiwa inilah yang mendorong Trung bersaudari untuk berperang melawan Cina.

Dilansir Encyclopaedia Britannica, pada tahun 39, Trung bersaudari berperang di Lien Lau dan berhasil mendesak Cina keluar dari sana. Setahun berikutnya, mereka dan sekutunya berhasil menduduki 65 benteng pertahanan Cina. Di Me Linh, mereka memproklamasikan diri sebagai ratu daerah dari selatan Cina sampai tempat yang kini disebut Hue. Sejak itu, Me Linh menjadi ibukota wilayah mereka.

Trung bersaudari bukanlah orang-orang dengan bekal militer mumpuni dan pasukan besar. Dua tahun setelah mereka mengalahkan pasukan Cina, Jenderal Ma Yuan dikirim oleh pihak lawan untuk memimpin penaklukan Vietnam. Trung bersaudari kalah di pertempuran Lang Bac, daerah yang dekat dengan Hanoi kini. Mereka mundur dan menyelamatkan diri ke Hat Mon, tetapi di sana, mereka kembali diserang pasukan Cina sampai benar-benar kalah.

Tak kuasa menahan sakit hati dan malu karena kalah, Trung bersaudari memilih mengakhiri hidup mereka sendiri. Tahun 43, mereka menenggelamkan diri ke Sungai Hat.

Kisah perempuan-perempuan kesatria dari Vietnam ini begitu membekas bagi masyarakat Vietnam. Sejumlah penghormatan pun dibuat untuk mereka: pagoda Hai Ba di Hanoi dan pagoda Hat Mon di provinsi Son Tay, serta nama jalan di Ho Chi Minh City. Tidak hanya itu, hari kematian mereka juga diperingati sebagai hari perempuan di Vietnam.

Kisah menggetarkan para kesatria perempuan ini memiliki benang merah: mereka berangkat dari keyakinan bahwa lelaki dan perempuan adalah setara. Ada banyak epos yang dituturkan tentang kisah ksatria perempuan, namun banyak yang tenggelam oleh kisah kesatria lelaki.

Pementasan "Forty Girls" yang dibuat oleh Saodat Ismailova ini adalah salah satu upaya untuk mengenang dan menghormati perempuan-perempuan pejuang dari berbagai tempat. Napas mereka boleh habis, tetapi literatur dan film membuat sosok mereka tetap hidup dan menginspirasi khalayak.

Penulis: Patresia Kirnandita

Editor: Nuran Wibisono

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id