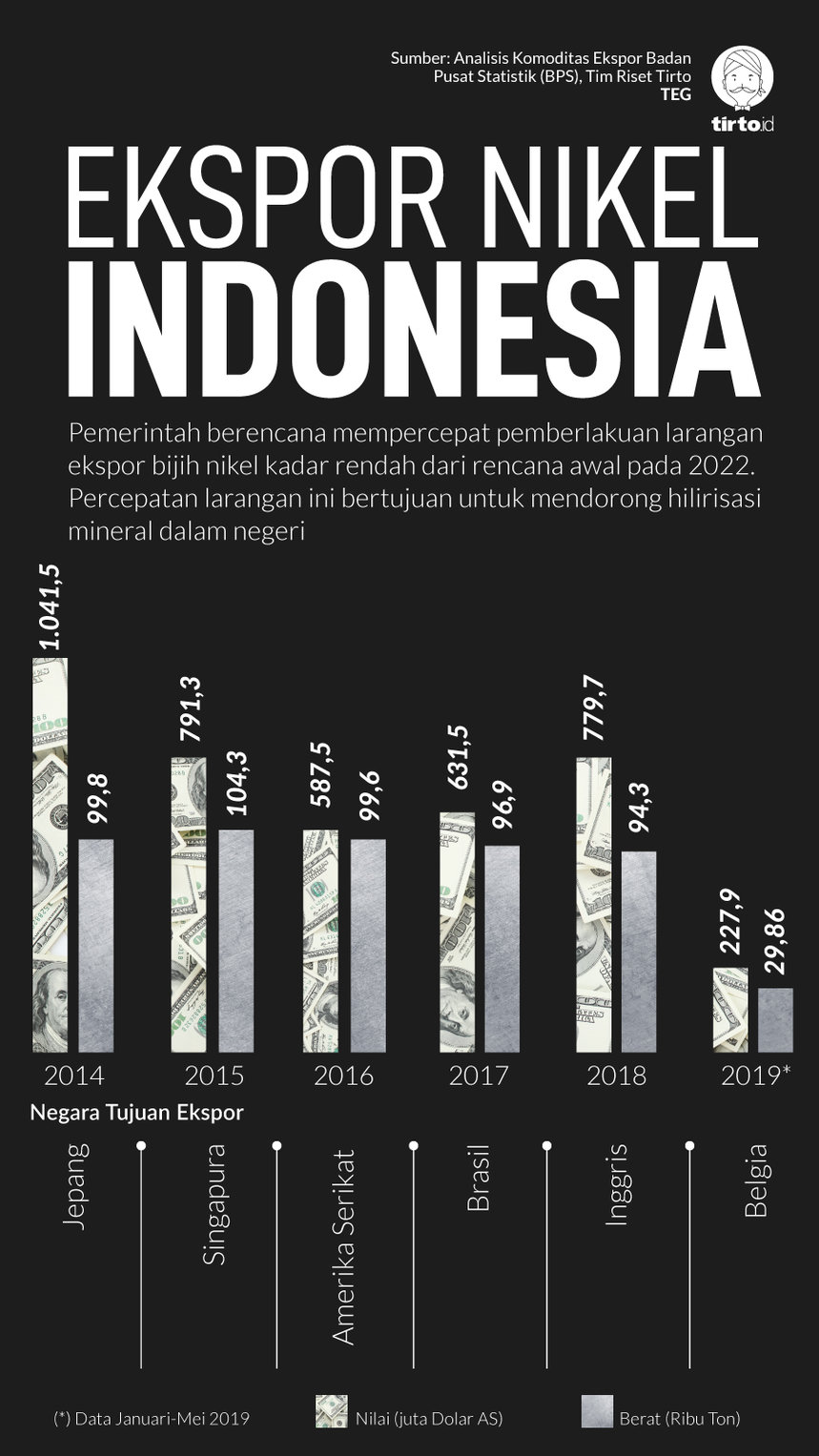

tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mempercepat pelaksanaan moratorium ekspor bijih nikel kadar rendah (ore) dari target semula tahun 2022. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan saat ini tengah menunggu keputusan Presiden untuk percepatan moratorium ini.

Luhut bilang, Presiden Joko Widodo telah mengetahui perihal usulan percepatan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah ini. Meski begitu, percepatan larangan ekspor ini belum diketahui secara pasti pelaksanaannya mulai 2020 atau 2021 mendatang.

Tujuan dari pembatasan ekspor bijih nikel kadar rendah atau ore ini, adalah sebagai bentuk respons terhadap perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Cina. Menurut Luhut, pada kondisi saat ini, pemerintah ingin menggenjot investasi sebanyak mungkin. Dengan begitu, Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas.

Dengan masuknya investasi, akan ada pengembangan industri-industri yang dapat memberi nilai tambah terhadap komoditas sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia. Peningkatan nilai tambah tersebut dilakukan melalui hilirisasi industri pengolahan komoditas mineral dan tambang.

Luhut mengumpamakan, dengan adanya hilirisasi, maka bijih nikel yang telah diolah menjadi fero nikel memiliki harga jual 6 kali lipat lebih tinggi dibanding bijih nikel tidak diolah yang dihargai minimal $36 per ton. Jika langkah hilirisasi dilakukan, maka Indonesia juga dapat memperbaiki kesenjangan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang terjadi.

Salah satu penyebab membengkaknya CAD adalah lebarnya jurang defisit yang terjadi karena ekspor Indonesia kerap tidak mampu mengimbangi impor. “Indonesia akan menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Dampaknya ke (perbaikan) CAD akan luar biasa. Kelipatannya bisa besar,” jelas Luhut melansir pemberitaan Tirto sebelumnya.

Polemik Ekspor dan Penolakan Pelaku Usaha

Meski demikian, rencana percepatan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah ini tidak disambut dengan gembira oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Menurutnya, terdapat potensi penurunan ekspor Indonesia akibat kebijakan yang tengah digodok oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.

Dengan adanya larangan ekspor bijih nikel kadar rendah atau ore ini, maka kinerja ekspor akan terganggu. “Kalau dari kacamata perdagangan, kita akan terganggu $4 miliar. Juga dari industri lain yang dalam proses,” ungkap Enggar sebagaimana dilansir Tirto.

Penolakan percepatan moratorium juga datang dari sejumlah pelaku usaha termasuk Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI). Melansir Kontan, Sekretaris Jendeal APNI, Meidy Katrin Lengkey menyatakan kerugian besar akan dialami oleh penambang maupun pembuat smelter jika aturan mengenai larangan ekspor ore dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Meidy, saat ini banyak perusahaan tambang yang tengah berinvestasi membangun smelter dengan sumber dana yang ditopang dari pemasukan ekspor bijih nikel kadar rendah tersebut. Jika larangan ekspor dipercepat, maka pembangunan smelter menurut Meidy, dapat terhenti.

Terlebih lagi, dengan adanya ketidakseimbangan antara pasokan nikel yang ditambang dan smelter yang beroperasi di dalam negeri, akan berakibat pada ketidakseimbangan harga. “Harga ekspor dan harga lokal nanti mati. Terjadi kartel, ada yang menguasai harga dan kita tidak sanggup,” ungkap Meidy melansir Kontan.

Hilirisasi Mineral Tambang yang Tak Kunjung Terang

Larangan ekspor barang tambang mineral berkadar rendah ini sejatinya akan mulai berlaku pada 2022. Itu sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Pasal 170 UU Minerba ini juga menyebut, kewajiban pemegang kontrak karya untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak UU ditetapkan atau mulai tahun 2014. Sayangnya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, perusahaan tambang belum sepenuhnya siap melaksanakan perintah UU, seperti belum terbangunnya fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Alhasil, pemerintah mengeluarkan dua beleid sekaligus pada 11 Januari 2014, untuk menyiasati kondisi tersebut. Pertama, PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kedua, Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Regulasi tersebut memberikan kelonggaran atau relaksasi selama tiga tahun bagi perusahaan tambang untuk membangun smelter maupun larangan ekspor barang mineral kadar rendah.

Aturan ini kembali menegaskan, ekspor barang tambang mineral harus melalui pemurnian sesuai dengan batasan minimum pemurnian. Ini artinya, terdapat jangka waktu selama tiga tahun bagi industri untuk menyiapkan diri, sampai dengan tahun 2017.

Sayangnya, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pelaku usaha tak juga rampung membangun smelter. Alhasil, terjadi lagi relaksasi moratorium dengan keluarnya PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang PP Minerba dan peraturan pelaksana Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 (PDF) dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 (PDF).

Tiga pokok ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017, menyatakan pemberian kelonggaran ekspor terhadap mineral yang belum diolah dan dimurnikan selama lima tahun sejak Januari 2017 kepada pemegang kontrak karya yang melakukan perubahan bentuk pengusahaan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ini artinya, pelaku usaha diberi waktu untuk membangun smelter dan juga masih diperbolehkan melakukan ekspor mineral berkadar rendah sampai 2022 mendatang.

“Pemberian relaksasi dan keterlambatan pembangunan smelter sudah terjadi cukup panjang selama 13 tahun, yang secara hukum tidak sesuai dengan UU Minerba dan konstitusi,” ungkap Ahmad Redi, Pakar Hukum Pertambangan dan Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara kepada Tirto.

Percepatan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah, menurut Ahmad Redi, merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, meski dituding akan membuat kinerja ekspor terhambat, akan tetapi sejatinya langkah hilirisasi akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar berupa; nilai tambah, perkembangan industri lanjutan, serta penyerapan tenaga kerja.

Empat nilai tambahan yang bisa didapat dari pembangunan smelter menurut Ahmad di antaranya adalah Indonesia tidak akan kekurangan pasokan untuk barang tambang mineral yang sudah memiliki nilai tambah. Kedua, perkembangan industri lanjutan, yang pada akhirnya bisa membantu penyerapan tenaga kerja sebagai nilai tambah ketiga.

Terakhir adalah peningkatan penerimaan negara. Jika saat ini ekspor bergantung pada mineral mentah atau ore yang dijual dengan harga sangat murah per ton, maka ketika produk mineral mentah tersebut sudah diolah dan kemudian diekspor, terjadi peningkatan nilai ekonomi secara signifikan sampai dengan 70 persen.

“Misalnya saja dengan mengolah nikel berkadar rendah menjadi fero nikel maupun juga pig iron, maka ada peningkatan nilai ekonomi sampai dengan tujuh kali lipat. Begitu juga dengan nilai tambah lain semisal bauksit yang bisa meningkat sampai 60-70 persen,” imbuh Ahmad Redi.

Indonesia memang merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Data United States Geological Survey (USGS) (PDF) menyebut, Indonesia memiliki cadangan nikel sampai dengan 21 juta metrik ton. Produksi nikel Indonesia masuk dalam 15 besar dunia, di mana pada 2018 mencapai 560 ribu metrik ton. Angka itu lebih tinggi dibanding produksi nikel Indonesia pada 2017 yang sebesar 345 ribu metrik ton.

Pasokan produksi nikel Indonesia sepanjang 2018 mencapai 24,35 persen terhadap total produksi nikel dunia yang mencapai 2,3 juta metrik ton. Jumlah cadangan nikel di Indonesia mencapai 23,6 persen dari total cadangan nikel dunia yang sebanyak 89 juta metrik ton.

Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara