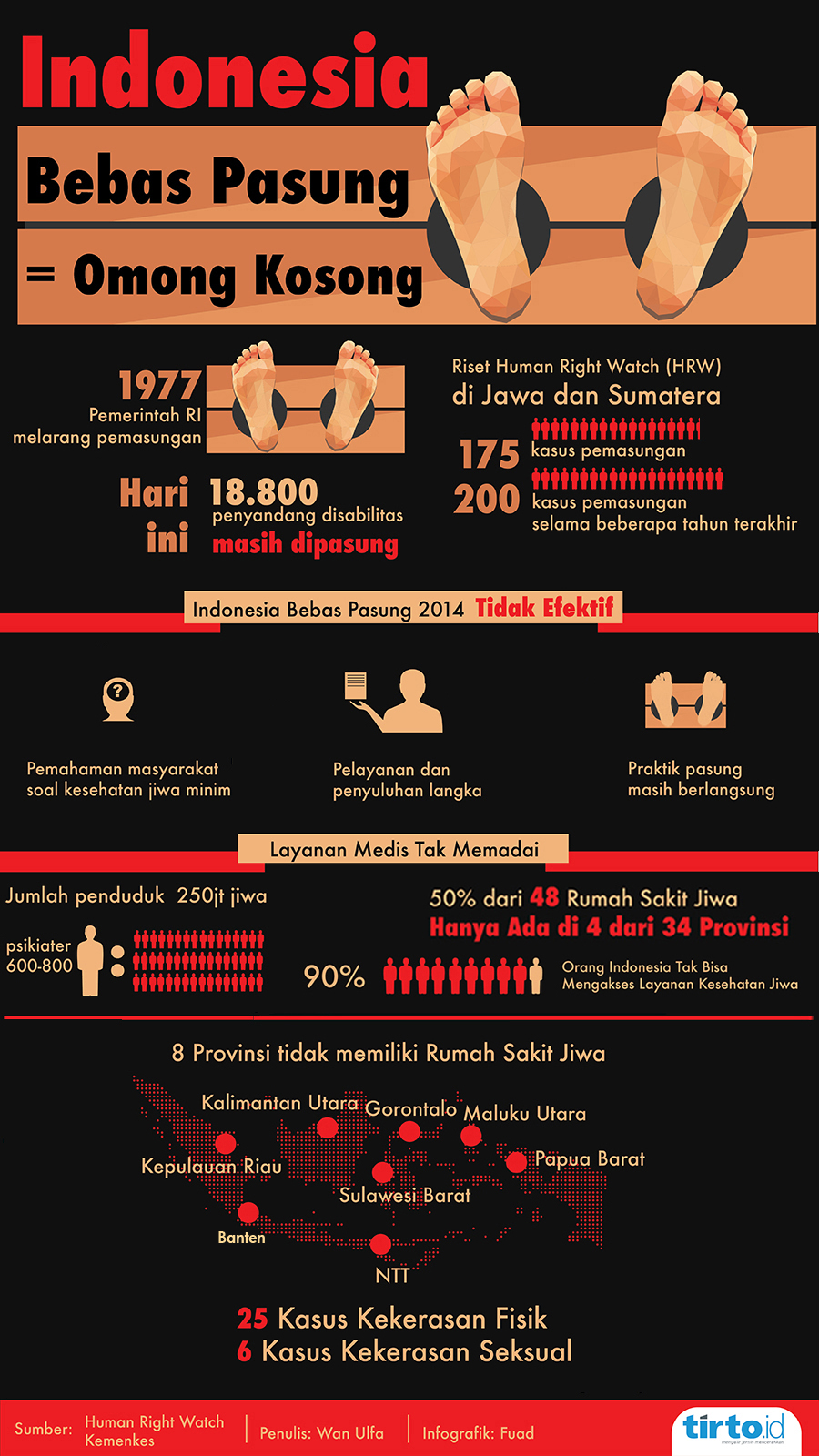

tirto.id - Sejak 1977, Pemerintah Indonesia melarang pemasungan. Namun, data terbaru menunjukkan 18.800 penyandang disabilitas psikososial masih dipasung dan hidup dalam kurungan.

Di desa terpencil di Cianjur, perempuan berusia 50 tahun dipasung oleh ayahnya selama 15 tahun. Sang Ayah, Engkos Kosasih merasa tak punya pilihan. Ia malu dan khawatir. Putrinya yang menderita disabilitas psikososial berubah menjadi destruktif dengan menggali tanaman orang dan makan jagung mentah langsung dari pohonnya.

Putri Kosasih hidup, makan, dan buang kotoran di tempat yang lebih mirip kandang hewan. Kotorannya tak dibersihkan. Ia juga tidak dimandikan. Tak ada anggota keluarga yang sudi masuk ke ruangannya. Makanan pun hanya diberikan dua kali sehari melalui lubang di tembok. Dia tidur di serakan kotorannya.

Sang putri yang mulai lanjut usia itu pun merobek pakaiannya sehingga dia kini telanjang. Seringkali dia diteriaki dan dilempari batu oleh anak-anak di desanya. Dia mengambil batu dan mulai menggali lantai semen untuk kabur. Namun, ia gagal. Kosasih baru melepaskan putrinya saat sejumlah aktivis Human Right Watch (HRW) bicara mendatangi rumahnya tahun lalu.

Di Brebes, Jawa Tengah, pemuda bernama Ikram dikurung keluarganya di dalam kandang bertahun-tahun. Ikram juga menderita disabilitas psikososial. Dia suka mengamuk dan memukuli anggota keluarganya.

Suatu kali, Ikram pernah dibawa ke dokter. Dia dirawat dan diobati. Keadaan Ikram membaik. Dia tak lagi mengamuk dan bisa tinggal di dalam rumah. Tetapi setelah keluarganya tak punya waktu dan biaya untuk terus-menerus membeli obat, pengobatan Ikram terhenti. Akhirnya, Ikram dikembalikan ke dalam kandang.

Ikram dan Putri Kosasih hanya segelintir dari 18.800 orang yang menurut Kementerian Sosial, saat ini masih dipasung di Indonesia. Data Kementerian Sosial juga menunjukkan bahwa di negeri ini, setidaknya ada 57.000 orang yang dianggap atau benar-benar menyandang disabilitas psikososial di Indonesia dan pernah dipasung.

Dalam rentang November 2014 hingga Januari 2016, Human Right Watch (HRW) melakukan penelitian tentang praktik pemasungan para penyandang disabilitas psikososial di Indonesia. Mereka mewawancarai setidaknya 149 orang, 72 di antaranya adalah penyandang disabilitas psikososial dengan rentang usia 13 - 69 tahun. Mereka juga mewawancarai 10 anggota keluarga, 14 pengasuh dan petugas yang bekerja di institusi, 26 pekerja profesional kesehatan jiwa, lima dukun atau kiai, dan dua pengacara.

Para peneliti HRW juga mengunjungi enam rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum yang memiliki klinik psikiatri, empat panti sosial pemerintah, enam institusi swasta yang dikelola kiai atau dukun dan lembaga nonpemerintah, tiga Puskesmas, serta dua pusat penitipan perawatan kejiwaan.

Dari hasil riset di Jawa dan Sumatera, HRW mendokumentasikan 175 kasus penyandang disabilitas psikososial yang pernah dipasung atau saat ini masih mengalaminya. Mereka juga mencatatkan 200 kasus lain yang terdokumentasi selama beberapa tahun terakhir. Kasus pasung paling lama yang didokumentasikan HRW menimpa seorang perempuan yang dikurung dalam kamar selama hampir 17 tahun.

Kementerian Kesehatan mengakui pasung adalah perawatan tidak manusiawi dan diskriminatif terhadap para penyandang gangguan kesehatan jiwa. Pemerintah telah mencanangkan berbagai kegiatan dan inisiatif untuk mempromosikan kesehatan jiwa dan mengakhiri pasung. Program “Indonesia Bebas Pasung 2014” pun sempat dicanangkan. Namun, kurangnya pemahaman dan kepedulian mengenai kesehatan jiwa serta langkanya pelayanan sosial yang melibatkan masyarakat, membuat praktik ini masih berlangsung.

Di banyak daerah di Indonesia, tumbuh kepercayaan kalau kondisi kesehatan jiwa disebabkan kerasukan roh jahat atau setan, karena dirinya pendosa, melakukan perbuatan amoral, atau kurang iman. Buntutnya, keluarga bersangkutan biasanya membawa ke dukun atau kiai dan upaya mencari saran medis seringnya jadi pilihan terakhir.

Ini persis seperti yang dialami oleh Agus, pemuda berusia 26 tahun asal Cianjur. Dia dikurung di kandang kambing selama sebulan oleh keluarganya. Kaki dan tangannya diikat, sebab jika tidak, Agus akan mengamuk dan merusak kandang. Kandang kambing yang memang dibuat seukuran kambing itu bahkan tak cukup besar untuk Agus bisa berdiri.

Keluarga Agus tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Mereka hanya mengira Agus kerasukan setan. Untunglah Agus akhirnya mendapat bantuan pelayanan kesehatan. Kini, Agus menjalani hidup sebagai pekerja bangunan dan mampu mengurus dirinya sendiri.

Layanan Medis Tak Memadai

Tak semua penyandang disabilitas psikososial beruntung mendapatkan pertolongan medis seperti Agus. Banyak yang hidupnya berakhir di dalam pasungan atau kurungan tanpa sekalipun pernah ditangani secara medis. Sekalipun mereka mencoba mencari layanan medis, belum tentu bisa ditemukan.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, hampir 90 persen orang tidak bisa mengakses layanan kesehatan jiwa. Negara berpenduduk 250 juta jiwa ini hanya punya 48 rumah sakit jiwa. Lebih dari separuh dari jumlah rumah sakit jiwa itu hanya berada di empat provinsi dari keseluruhan 34 provinsi.

Tercatat delapan provinsi sama sekali tak punya rumah sakit jiwa, dan tiga provinsi tidak punya psikiater. Di seluruh Indonesia hanya ada 600 hingga 800 psikiater. Artinya, satu psikiater harus melayani 300.000 hingga 400.000 orang. Tidak ada standar yang pasti tentang rasio jumlah psikiater dan total penduduk. Akan tetapi, di negara maju seperti Kanada, rasionya hanya 1:1.850.

Fasilitas dan layanan yang jumlahnya sedikit itu pun seringkali tidak menghormati hak-hak dasar penyandang disabilitas psikososial dan mendorong kekerasan terhadap mereka. Seorang pria berusia 29 tahun yang menjadi pasien di Pusat Rehabilitasi Yayasan Galuh, Bekasi mengaku, kerap mendapatkan perlakuan kasar.

Kepada peneliti HRW, pria tersebut mengaku kerap dirantai karena berkelahi dengan pasien yang lain. Dia juga sering dipukul dan ditampar petugas. “Beritahu pemerintah, saya ingin pulang,” katanya kepada salah seorang peneliti HRW.

Di tujuh institusi pribadi, pusat pengobatan, dan panti yang dikunjungi, HRW menemukan para penyandang disabilitas psikososial berada dalam kondisi berdesak-desakan dan sangat tidak sehat.

Di Panti Laras 2, sebuah institusi layanan sosial di pinggiran ibukota Jakarta, hampir 90 perempuan tinggal dalam sebuah ruangan, yang selayaknya hanya bisa menampung tak lebih dari 30 orang. Tak ada ruang untuk sekadar berjalan. Agar bisa masuk ke ruangan itu, seseorang harus berjinjit di atas lantai di antara tangan dan kaki yang menyesaki ruangan itu. Kondisi berdesak-desakan membuat penyebaran kutu rambut dan kudis cukup tinggi. Pusat pengobatan juga sama sesaknya; sempit dan sering bobrok, dan umumnya dibangun di samping rumah utama dukun atau kiai.

Di pusat pengobatan tradisional atau keagamaan, kebersihan pribadi adalah persoalan serius karena orang-orang dirantai dan tak punya akses ke toilet. Akibatnya, mereka kencing, buang hajat, makan, dan tidur di tempat yang hanya berjarak tak lebih satu sampai dua meter.

Penahanan Sewenang-wenang

Ujud, anak laki-laki berusia 15 tahun, sudah lebih dari sebulan tinggal di Pusat Rehabilitasi Galuh di Bekasi. Ayah Ujud membawanya ke Galuh setelah dia berganti pakaian di sebuah masjid. Ujud tak pernah tahu, apalagi setuju tentang rencana penempatannya di Galuh. "Bapak bilang, dia mengajak saya ke rumah saudara, tapi kemudian membawa saya ke sini. Hidup di balik jeruji itu tidak enak. Saya tidak bisa bermain bola, tidak bisa belajar," ungkap Ujud saat peneliti HRW mengajaknya bicara.

Dalam riset yang dilakukan lebih dari setahun itu, HRW mendapati 65 kasus penahanan sewenang-wenang. Itu terjadi tak hanya di pusat rehabilitasi seperti Galuh, tetapi juga di rumah sakit jiwa, panti sosial, institusi yang dijalankan lembaga swadaya masyarakat, dan pusat pengobatan tradisional atau keagamaan.

Tak seorang pun dari individu penyandang disabilitas psikososial yang diwawancarai HRW, berkata sukarela tinggal di institusi tersebut. Pada beberapa kasus, kerabat membawa mereka ke sebuah insitusi dengan memakai alasan yang dibuat-buat, atau tanpa memberi penjelasan apapun.

Berdasarkan hukum di Indonesia, memang relatif mudah memaksa penyandang disabilitas psikososial dimasukkkan ke sebuah institusi. Pasal 20 dan 21 dari Undang-undang Kesehatan Jiwa membolehkan anggota keluarga atau wali membawa penyandang disabilitas psikososial ke sebuah institusi kesehatan jiwa atau panti sosial tanpa persetujuannya. Menurut peraturan daerah tentang anti-pengemis, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga berwenang menangkap orang-orang tunawisma di jalan, yang dianggap atau benar-benar mengalami kondisi kesehatan jiwa, dan membawanya ke sebuah institusi.

Untuk perawatan ke sebuah rumah sakit jiwa, anggota keluarga memerlukan surat keterangan medis atau pemeriksaan psikiatrik yang menyatakan orang tersebut memiliki kondisi kesehatan jiwa dan dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan. Namun, prosedur itu tidak diperlukan oleh anggota keluarga atau wali saat memasukkannya ke panti sosial atau institusi pribadi yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat, pengobat tradisional atau keagamaan.

Penanganan rawat inap ke sebuah rumah sakit jiwa adalah proses administratif dan tidak memuat ketentuan adanya tinjauan pengadilan. Formulir penerimaan, jikapun ada, ditandatangani oleh anggota keluarga, wali, anggota petugas, atau Satpol PP. Sekali orang itu dirawat, orang itu tidak punya hak untuk mengajukan keberatan atau memohon pergi sampai institusi itu memutuskan sendiri untuk melepasnya.

Meski ada prosedur resmi yang mengatur rawat inap di rumah sakit jiwa dan panti sosial, enam pusat pengobatan yang dikunjungi HRW tidak punya proses resmi rawat inap dan rawat jalan pasiennya.

Parahnya lagi, di pusat pengobatan tradisional atau keagamaan, tak ada diagnosis medis. Dasar bagi rawat inap atau rawat jalan diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan dukun atau kiai bersangkutan. Haji Hamdan Saiful Bahri, kiai yang mengelola pusat pengobatan pribadi di Kampung Ciranjang, Cianjur, menjelaskan bagaimana dia mendiagnosis seorang anak laki-laki usia 13 tahun sebelum menerimanya ke institusi miliknya untuk menjalani penyembuhan religius.

"Saya meraba dada, kepala, dan kaki untuk melakukan foto sonogram (sinar X) untuk mencari tahu penyakitnya. Ketika dia mulai menjerit, saya tahu dia depresi," terang Saiful.

Pada 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang menjamin hak setara bagi semua penyandang disabilitas termasuk menikmati hak atas kebebasan dan keamanan, dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan buruk. Tiga tahun kemudian, DPR meloloskan Undang-undang Kesehatan Jiwa untuk mengatasi buruknya situasi kesehatan jiwa dan kekerasan terhadap para penyandang disabilitas psikososial termasuk praktik pemasungan.

Meski dinilai langkah penting, Undang-undang Kesehatan Jiwa masih memuat beberapa pasal yang berpotensi problematis. Salah satunya masih membolehkan penyandang disabilitas dilucuti kewenangan haknya—yakni hak membuat keputusan sendiri termasuk memilih penanganan perawatan medis.

Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang kini tertunda di DPR merupakan upaya pemerintah untuk memberikan hak dan kesempatan setara bagi para penyandang disabilitas, mencakup terjaminnya akses setara pada pendidikan dan membuat negara aksesibel, kendati masih gagal menyediakan kapasitas legal.

Pemaksaan pengurungan, baik di rumah maupun di panti-panti sosial tentu memberi dampak buruk bagi penyandang disabilitas psikososial. Irmansyah, seorang psikiatrik dan mantan Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan mengatakan pemasungan dan pengurungan hanya akan menimbulkan semakin banyak masalah, tanpa menyelesaikan masalah kejiwaan itu sendiri.

"Pengurungan atau pemasungan akan membuat otot-otot mengecil, gizi buruk, mental mengalami pengalaman traumatik, dan secara sosial, mereka kehilangan banyak kesempatan," katanya.

Keluarga penyandang disabilitas psikososial seringnya memang tak punya pilihan, baik dari segi sosial, ekonomi, medis, atau perawatan yang lain. Seperti yang dikatakan seorang aktivis pembela penyandang disabilitas psikososial Yeni Rosa Damayanti, pilihannya terkadang hanyalah dipasung, atau ditaruh di panti, dan kemudian panti-panti yang memasung.

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id