tirto.id - Anggota keluarga Kerajaan Inggris yang cukup populer, Pangeran William, dikritik publik. Penyebabnya karena pernyataan bernuansa rasis dalam acara penghargaan untuk aktivis lingkungan di London, 22 November kemarin. Begini katanya: “Meningkatnya tekanan pada satwa liar dan kehidupan liar Afrika sebagai akibat dari populasi manusia menghadirkan tantangan besar bagi para konservasionis, seperti halnya terjadi di seluruh dunia.”

Asumsi bahwa pertambahan penduduk yang diproyeksikan mencapai 2,5 miliar jiwa tiga dekade lagi bisa mengganggu upaya pelestarian alam sudah terpatri di pikiran bapak dari tiga anak ini sejak lama. Pada acara yang sama tahun 2017, William berkata, “Populasi manusia Afrika yang berkembang pesat diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2050—peningkatan yang mengejutkan sebesar tiga setengah juta orang per bulan.” “Tidak diragukan lagi peningkatan [populasi manusia] ini menempatkan satwa liar dan habitat dalam tekanan besar.”

Ucapan William juga mengingatkan publik pada pandangan mendiang kakeknya, Pangeran Philip, yang menganggap pertumbuhan penduduk adalah tantangan untuk usaha-usaha konservasi alam dan satwa. Suami dari Ratu Elizabeth II ini menganggap “pembatasan keluarga secara sukarela” adalah salah satu jalan keluarnya.

Apa yang salah dari pernyataan-pernyataan tersebut? Jumlah penduduk di suatu kawasan tidak terlalu bermakna sebelum dikaitkan dengan tingkat kepadatan. Melansir tulisan Nichola Daunton di Euronews, alih-alih populasi, kepadatan penduduk lebih tepat dijadikan acuan untuk menentukan tingginya perebutan sumber daya alam dan tekanan terhadap kehidupan liar.

Dilihat dengan cara ini, maka justru benua tempat William tinggallah yang bermasalah. Statistik menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Afrika jauh lebih rendah dibanding Eropa dan Asia. Di Afrika kepadatannya hanya 45 orang per kilometer persegi, sedangkan di negara sekecil Inggris Raya mencapai 281 orang. Sampai hari ini, daerah terpadat adalah Bangladesh, yakni lebih dari 1.200 orang per km persegi.

Selain kehidupan liar, populasi juga kerap dikaitkan dengan kerusakan iklim dalam pengertian yang paling luas. Dalam hal ini ahli ekologi asal Kenya Mordecai Ogada memberikan kritik yang juga tepat: “Rata-rata jejak karbon oleh satu keluarga di negara Barat yang terdiri atas lima orang setara dengan yang dihasilkan beberapa ratus orang suku Maasai di Kenya,” ujar Ogada dalam video yang dirilis oleh organisasi advokat masyarakat adat, Survival International.

Pernyataan William semakin tampak konyol ketika faktanya gaya hidup mewah keluarga Kerajaan Inggris, yang kerap bepergian dengan pesawat, jelas lebih berkontribusi terhadap kerusakan alam. Sepanjang 2019, misalnya, akumulasi jejak karbon mereka mencapai 3.810 ton, sedangkan rata-rata satu orang Inggris hanya sekitar 10 ton karbon per tahun.

Maka, alih-alih jumlah penduduk, yang bermasalah memang perilaku manusia—apa pun etnis dan asal negaranya. Dalam isu yang disinggung William, jelas lebih mendesak untuk menumpas permintaan pasar dunia terhadap satwa liar ketimbang mempermasalahkan populasi. Perlu dicatat, pemburu atau perantara jual beli—yang umumnya penduduk setempat—tidak beraksi sendirian. Mereka terhubung ke jaringan kejahatan transnasional yang disokong donatur atau klien dari luar negeri.

Di Twitter, orang-orang meminta William agar “memikirkan urusannya sendiri” alih-alih mengkritisi bangsa lain yang hidupnya tidak seberuntung dan seboros keluarga besarnya. Seorang warganet berkomentar bahwa kerusakan alam parah justru terjadi pada abad ke-20 ketika bangsa Eropa menjajah dan mengeksploitasi Afrika. “Menyalahkan bangsa Afrika sama artinya dengan keliru memahami sejarah Afrika,” kicau orang tersebut.

Ekofasisme

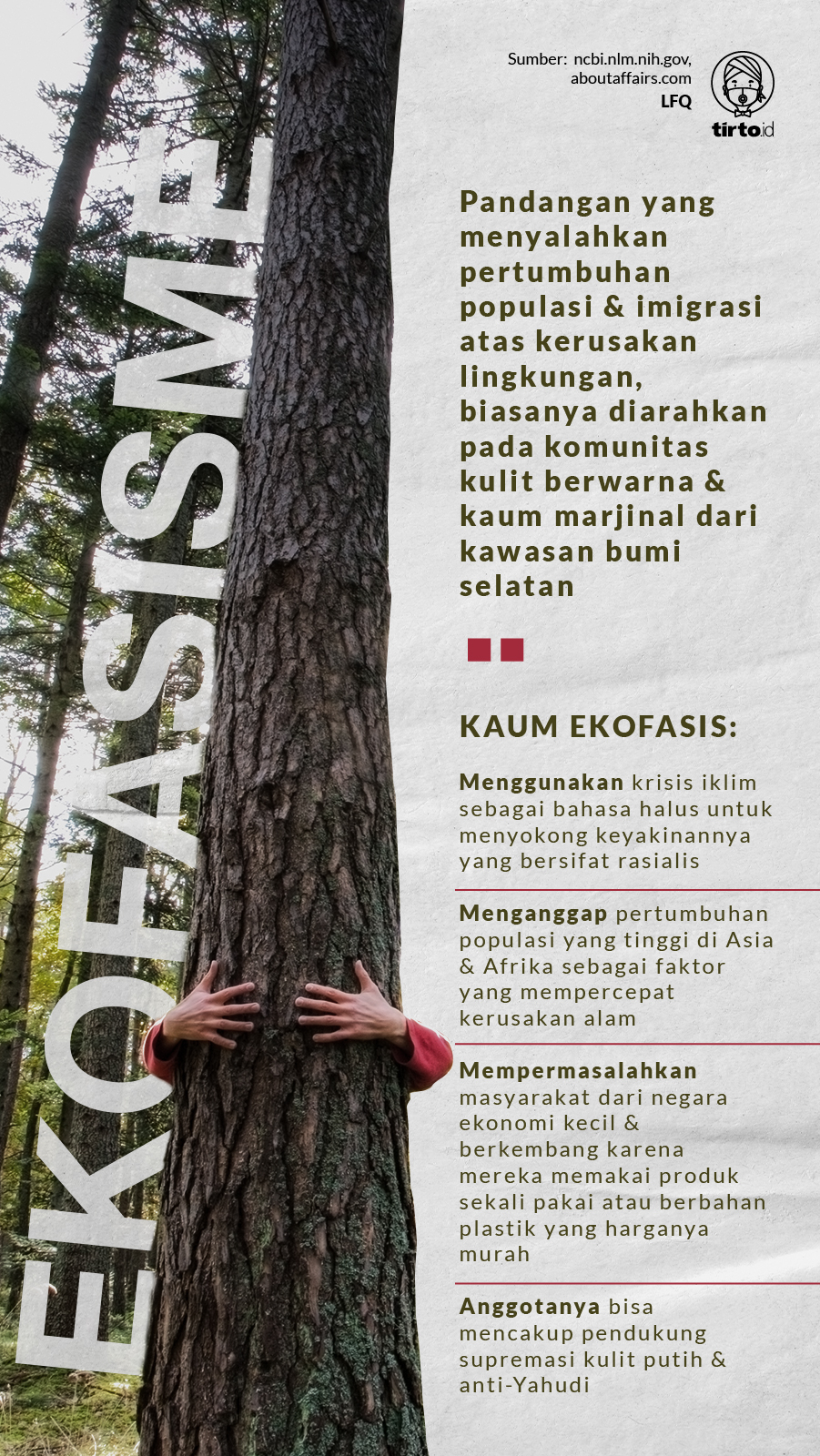

Mungkin saja William benar-benar memiliki keprihatinan mendalam tentang krisis yang sedang terjadi. Masalahnya cara melihat persoalan seperti itu cenderung dapat dimasukkan ke dalam keranjang pemikiran problematik bernama ekofasisme.

Jika mengikuti logika William, maka solusi dari krisis lingkungan adalah kontrol populasi, kata editor CNN untuk isu gender Eliza Anyangwe. “Hal ini otomatis mengubah rahim menjadi situs yang sah untuk kebijakan iklim,” tulis Anyangwe. Hak-hak perempuan terhadap alat kontrasepsi dan pendidikan bisa “dijadikan senjata” untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu, alih-alih menjadi pilihan yang memberdayakan kaum perempuan.

Menurut ahli geografi Francisca Rockey, kalangan ekofasis berpendapat bahwa bumi sudah kewalahan menampung populasi manusia. Di mata mereka, sejumlah kelompok populasi—orang kulit hitam, cokelat, dan kaum termarjinalkan—lebih dianggap sebagai masalah dibandingkan dengan yang lain. “Inti dari ekofasisme adalah ideologi yang menyalahkan kematian lingkungan karena kelebihan populasi, imigrasi, dan industrialisasi, masalah yang diyakini oleh para pengikutnya dapat diselesaikan melalui pembunuhan massal terhadap orang-orang di Global South,” tulis Rockey. “Mereka menggunakan krisis iklim sebagai samaran untuk menyokong keyakinannya yang bersifat rasialis.”

Rockey menegaskan ulang bahwa pertumbuhan populasi kurang tepat untuk dijadikan kambing hitam. Menurutnya, permasalahan lingkungan selama ini lebih disebabkan oleh kekeliruan menata sumber daya alam. Distribusi sumber daya yang lebih merata dipandang jauh lebih mendesak untuk dilakukan, bukannya malah menindas populasi tertentu.

Meski keliru membaca persoalan, toh ekofasisme memiliki pengikut, bahkan yang cenderung garis keras. Sarah Manavis melaporkan bahwa gerakan ekofasis garis keras berkembang secara daring di situs Reddit sejak awal 2018. Mereka meliputi “supremasis kulit putih, anti-Yahudi, terobsesi dengan alam, yang menilai kemurnian ras sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan planet.” Sejumlah besar dari mereka menyanjung Adolf Hitler dan menolak fakta-fakta Holocaust. Salah satu dari mereka menganggap Third Reich, Jerman di bawah Nazi, adalah “pemerintah paling awal yang menjadikan konservasionisme sebagai fokus utama.”

Di situs yang sama, Manavis bahkan mendapati unggahan yang menjustifikasi pembunuhan. “Dalam hal ini tidak apa-apa melakukan pembunuhan, karena memerangi perubahan iklim pasti akan menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang secara hipotetis bisa dimusnahkan.”

Kaum ekofasis mengesampingkan kontribusi destruktif dari korporat raksasa (yang mendominasi emisi karbon dunia) dan lebih mempermasalahkan masyarakat dari negara ekonomi kecil-berkembang karena mereka memakai produk sekali pakai atau berbahan plastik yang harganya murah.

Dalam buku Burning Earth, Changing Europe: How the Racist Right Exploits the Climate Crisis and What We Can Do About It (2020), aktivis iklim dan pendidik antirasisme Hilary Moore menjabarkan bagaimana diskursus tentang perubahan iklim yang rasialis dapat merepresi kelompok terpinggirkan. Usaha-usaha perlindungan lingkungan bahkan bisa dijadikan alat untuk menggusur masyarakat suku asli, menjauhkan mereka dari sumber daya yang sudah dikelola sekian generasi.

Moore mengatakan tanpa pengetahuan memadai soal krisis, kita memang “bisa jadi tidak efektif atau malah menyokong rasisme dan ideologi-ideologi rasialis.”

Dia memprovokasi kaum muda untuk menantang ide-ide ekofasis. Untuk itu maka perlu terlebih dulu mengetahui apa gagasan yang biasanya mereka tawarkan sebagai solusi. “Apakah solusinya termasuk mengecualikan orang atau memaksa orang pergi, atau [mengerahkan] lebih banyak militer, polisi, pengawasan? Apakah itu termasuk menutup perbatasan dan mencegah orang melarikan diri ke tempat yang aman atau tetap tinggal di rumah mereka?”

Populasi Manusia Terus Tumbuh?

Buku The Principle of Population (1798)karya Thomas Robert Malthus turut serta mengembangkan miskonsepsi atau pandangan keliru bahwa populasi manusia akan terus melesat. Malthus berpendapat pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol akan berdampak pada krisis pangan dan akhirnya kemiskinan massal. Artinya, perlu dilakukan pembatasan populasi supaya pasokan pangan tetap mencukupi.

Cara berpikir itulah yang kelak menyuburkan pandangan-pandangan rasialis dan konsep eugenika (usaha memperbaiki spesies manusia dengan mengawinkan individu-individu “berkualitas terbaik”).

Pada era Nazi Jerman, ratusan ribu orang, termasuk anak-anak hasil hubungan orang kulit putih dan kulit hitam, “disterilkan” karena dikhawatirkan akan melahirkan anak yang tidak sehat secara jiwa dan fisik. Sepanjang 1930-1970, perempuan Puerto Riko juga berada di bawah tekanan pemerintah Amerika Serikat untuk mengikuti sterilisasi dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran di kalangan mereka.

Agenda tidak manusiawi seperti di atas tentu tidak perlu diterapkan untuk menyelamatkan lingkungan sebagaimana diyakini kaum ekofasis. Pasalnya, populasi manusia tidak akan tumbuh terus-menerus, ujar pakar statistik dan ilmu kesehatan global dari Swedia, Profesor Hans Rosling dalam studi mencerahkan berjudul Factfulness (2017). Berdasarkan proyeksi data dari PBB, Rosling menunjukkan bahwa populasi dunia akan mencapai puncaknya pada 2100 dengan 10-12 miliar jiwa; mayoritas orang dewasa. Setelah itu, angkanya mulai landai.

Yang mencengangkan, jumlah anak tidak mengalami peningkatan. Grafiknya justru menunjukkan tren datar, sekitar 2 miliar anak per tahun sampai 2100.

Fenomena ini sudah berjalan sejak beberapa dekade terakhir. Sudah terjadi penurunan angka kelahiran di dunia, dari rata-rata 5 kelahiran per ibu pada 1965 menjadi 2,5 kelahiran hari ini. Menurut Rosling, angka kelahiran bayi akan stabil “selama lebih banyak orang berhasil keluar dari kemiskinan parah, lebih banyak perempuan dapat pendidikan, dan selama ada peningkatan akses terhadap alat kontrasepsi dan pendidikan seksual.”

Sehubungan dengan populasi di Afrika, PBB memperkirakan jumlahnya akan melandai setelah mencapai 4,3 miliar orang pada 2100, atau sekitar 39 persen populasi dunia.

Pakar demografi Wolfgang Lutz dari International Institute for Applied Systems Analysis di Austria juga tidak sepakat dengan proyeksi pertumbuhan tersebut dengan argumen yang mirip dengan penjelasan Rosling. Seperti Lutz sampaikan pada The Economist, proyeksi PBB tidak mempertimbangkan peningkatan jumlah anak-anak perempuan yang sekarang mengenyam pendidikan di penjuru Afrika. Di Afrika, perempuan yang tidak dapat pendidikan formal rata-rata melahirkan 6 anak atau lebih, sedangkan angka kelahiran lebih rendah ditemui pada perempuan lulusan sekolah dasar (4 kelahiran) dan lulusan sekolah menengah (2 kelahiran).

Menurut Lutz, seiring negara-negara di Afrika memperluas akses pendidikan bagi kaum perempuan, jumlah penduduk di sana tidak akan setinggi proyeksi-proyeksi selama ini, termasuk yang pernah disampaikan oleh William. Berdasarkan perhitungan Lutz, populasi masyarakat Afrika bisa mencapai puncak pada 2070 dengan 1,9 miliar jiwa, lalu turun di bawah 1,8 miliar jiwa pada akhir abad ke-21.

Jadi, apa lagi dasar untuk tetap mempertahankan pandangan ekofasis? Jawabannya jelas: tidak ada.

Editor: Rio Apinino

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id