tirto.id - Pada 2008, Indonesia dibuat gempar oleh kisah ala Siti Nurbaya dan Datuk Maringgih. Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji yang sudah berusia 43 tahun menikahi Lutfiana Ulfa, bocah berusia 12 tahun yang baru saja lulus SD. Syekh Puji menikahi Ulfa secara agama sebagai istri keduanya. Jika Siti Nurbaya dipaksa menikah dengan Datuk Maringgih, tidak demikian dengan Ulfa. Ia mengaku tidak ada paksaan untuk menikahi Syekh Puji.

Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan stasiun televisi, Ulfa bahkan terang menyatakan bahwa dia mencintai Syekh Puji. Ulfa juga tak mau dipisahkan dari pria berjenggot yang berprofesi sebagai pengusaha itu. Sementara, Syekh Puji secara terang-terangan mengaku menikahi gadis bau kencur itu karena ingin memiliki anak.

Indonesia geger. Kasus pernikahan Syekh Puji dan Ulfa langsung memicu perdebatan tentang masalah pernikahan anak yang marak terjadi di Indonesia. Semua menyoroti kurangnya perlindungan terhadap anak perempuan di Indonesia. Sayangnya, begitu kasus ini mereda, lenyap pula perdebatan tentang masalah pernikahan anak. Padahal, pernikahan anak di Indonesia sudah masuk dalam tahap yang berbahaya.

Kekerasan Anak Meningkat

Data dari Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengungkap, satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Sementara PBB menyebut Indonesia merupakan negara tertinggi kedua di ASEAN dalam jumlah pernikahan anak dalam setahun. Fenomena ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang diamati serius oleh Girls Not Brides, sebuah organisasi kemitraan dari 550 organisasi sipil di 70 negara yang mengadvokasi penghapusan praktik pernikahan anak di dunia.

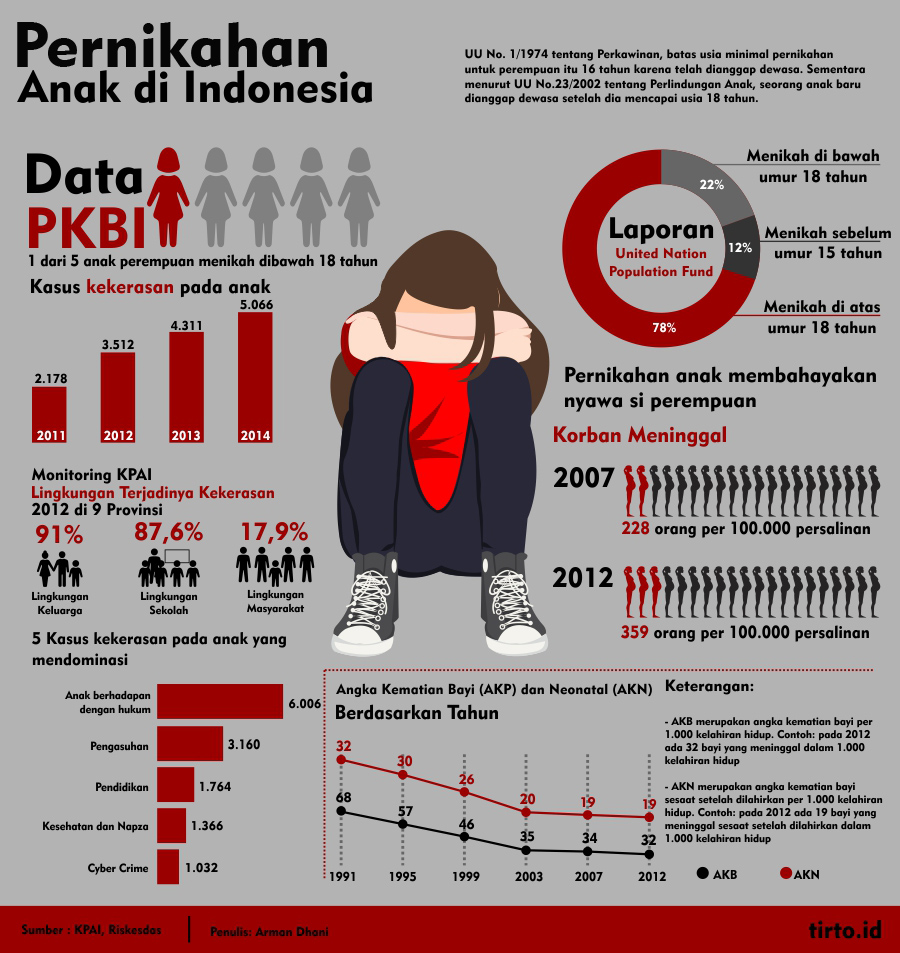

Namun, pernikahan anak bukan satu-satunya ancaman bagi anak perempuan di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066 kasus.

Dalam kurun 2011 hingga April 2015, ada lima kasus kekerasan terhadap anak yang mendominasi. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6.006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus serta pornografi dan cyber crime 1.032 kasus. Pada praktiknya memang anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan fokus di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Data resmi dari monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi, diketahui 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6 persen di lingkungan sekolah dan 17,9 persen di lingkungan masyarakat. Tapi bukan itu saja yang harus menjadi kekhawatiran kita. Data KPAI juga menunjukkan, sekitar 22 persen anak perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 18 tahun, 12 persen di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Ini didasari laporan United Nations Population Fund pada 2012.

Pernikahan Anak

PBB memperingatkan ada 142 juta anak perempuan di dunia yang berpotensi menjalani pernikahan anak, jika tidak ada aturan untuk melindungi hak mereka. Di Indonesia, praktik itu banyak terjadi. Salah satu yang terkenal, tentu saja pernikahan Syekh Puji dan Ulfa.

Sebagian kasus pernikahan anak terjadi karena kasus perkosaan. Di Bali, seorang anak berusia 13 tahun hamil dan akan dinikahi oleh laki-laki beranak dua, berusia 39 tahun. Ketika pertama bertemu, si anak itu masih kelas lima, sepantaran dengan anak bapak itu. Si laki-laki bisa saja berkelit bahwa itu adalah perbuatan zina atas dasar suka sama suka. Namun, orang dewasa yang melakukan seks dengan anak biasanya dikategorikan sebagai pemerkosaan.

Indonesia tidak sendiri. Di Maroko, setidaknya terjadi 41.000 pernikahan anak perempuan terjadi setiap tahunnya. Di Pakistan, dari data UNICEF diketahui 70 persen pernikahan yang terjadi dilakukan oleh anak berusia di bawah 16 tahun. Pernikahan di bawah umur ini risikonya juga besar. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari data di Kantor Urusan Agama, menyebut jumlah perceraian yang diakibatkan pernikahan dini mencapai 50 persen.

Selain rentan perceraian, pernikahan anak juga sangat membahayakan nyawa. Berdasarkan data WHO, pada 2015 ada 126 ibu yang meninggal dalam 100.000 kelahiran bayi yang hidup. Angka ini masih termasuk tinggi jika dibandingkan dengan Singapura mencatat hanya 3 ibu meninggal per 100.000 ibu melahirkan. Jumlah itu kemudian disusul Malaysia 5, Thailand 8-10, lalu Vietnam sebanyak 50 kematian ibu setiap 100.000 kelahiran.

Penyebab kematian ibu saat melahirkan, menurut Kementerian Kesehatan, karena mereka hamil pada usia muda yang membuat kondisinya sangat rentan. Kemenkes juga menemukan adanya angka tinggi anemia pada penduduk usia 15 hingga 24 tahun masih tinggi yaitu sebesar 18,4 persen (Riskesdas, 2013).

Data terkini dari laporan dari daerah yang diterima Kementerian Kesehatan RI menunjukkan, jumlah ibu yang meninggal karena kehamilan dan persalinan tahun 2013 mencapai 5.019 orang. Sedangkan jumlah bayi yang meninggal di Indonesia berdasarkan estimasi SDKI 2012 mencapai 160.681 anak.

Di Indonesia, kelompok pejuang hak asasi manusia telah mencoba mengadvokasi untuk menaikkan standar usia untuk pernikahan. Mereka tahu ada banyak bahaya yang dialami oleh anak perempuan. Oleh karenanya, Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Hak mengajukan uji materi UU Nomor 1 tahun 1974, demi mempersoalkan perkara ini. Namun, uji materi itu ditolak pada 18 Juni 2015.

Dasar gugatan itu secara hukum jelas. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Tapi dasar hukum mengenai perlindungan anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, menegaskan seseorang baru dianggap dewasa setelah berumur 18 tahun. Selain tak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, pernikahan usia belia juga terkait relasi kuasa yang tidak seimbang, risiko kesehatan reproduksi, dan tentu saja eksploitasi seks.

Sayangnya, perjuangan untuk menaikkan standar usia ini ditolak pengadilan. Padahal, mereka sudah berkeras mengadvokasi isu ini untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan dini. Dalam hal ini, anak perempuan merupakan pihak paling rentan. Mereka berisiko untuk dimanipulasi, dihamili, hingga tak punya masa depan lagi. Pada sebagian kasus, negara berperan karena melegalkannya.

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id