tirto.id - Nellie Torres mengenang kembali titian kariernya di ProjectSpan, sebuah perusahaan konstruksi yang berbasis di Brooklyn, New York. Nellie yang mengawali kiprahnya sebagai pegawai magang pada usia 17 tahun, kini memegang kursi chief executive officer (CEO) wanita pertama di ProjectSpan. Ia juga tercatat sebagai salah satu pendiri perusahaan yang dipimpinnya pada 2003.

“Tidak mudah menceburkan diri ke dunia ini,” kata Nellie kepada PBS NewsHour.

Ia mengaku, sebagai seorang perempuan sekaligus keturunan Hispanik, adalah seorang minoritas ganda. Dalam situasi itu, Nellie diharuskan masuk ke lingkungan maskulin yang sangat patriarki dan memandang rendah keberadaan perempuan dan minoritas. Ia menolak untuk menyerah, dirinya membutuhkan usaha ekstra untuk menembus sekat-sekat diskriminasi yang menghadang.

“Saya berpikir bahwa saya harus bekerja lebih baik. Saya harus hadir lebih awal. Saya harus memenuhi target. Pencapaian saya harus sempurna, yah, mungkin tidak selalu sempurna, sih, tapi hampir selalu lebih baik dari rekan kerja pria,” kata Nellie yang tumbuh dari keluarga imigran Puerto Rico di kawasan kumuh New York.

“Kamu harus sangat, sangat tangguh. Kamu harus punya tekad yang tebal. Kamu harus sanggup untuk menolak mereka yang berkata “tidak” kepadamu. Kamu akan banyak sekali mendengar “tidak” di sekitarmu. Kamu akan dianggap tidak pantas berada di sini,” imbuhnya.

Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Ia mampu mengembangkan ProjectSpan sebagai salah satu perusahaan berpengaruh di New York. ProjectSpan saat ini memegang banyak proyek besar: stasiun kereta bawah tanah West Manhattan, sistem kelistrikan Yankee Stadium, serta sistem penerangan Jembatan Kosciuszko yang menghubungkan kawasan Brooklyn dan Queens. Sosok Nellie tercatat satu dari hanya 15 persen perempuan yang memimpin perusahaan konstruksi di New York, AS.

Kurang Dihargai

Belajar dari pengalaman Nellie, perempuan memang harus berupaya ekstra untuk menggapai posisi tinggi dalam sebuah perusahaan. Di sisi lain, hal tersebut tidak mampu menghindarkan perempuan dari minimnya penghargaan yang mereka peroleh dari berbagai capaian mereka.

Kesempatan yang disediakan bagi perempuan untuk menjadi CEO sangat minim. Perusahaan cenderung memilih laki-laki sebagai pucuk pimpinan, meskipun mereka menolak dikatakan bias gender. Sementara itu, tekanan yang dibebankan kepada CEO perempuan cenderung lebih tinggi.

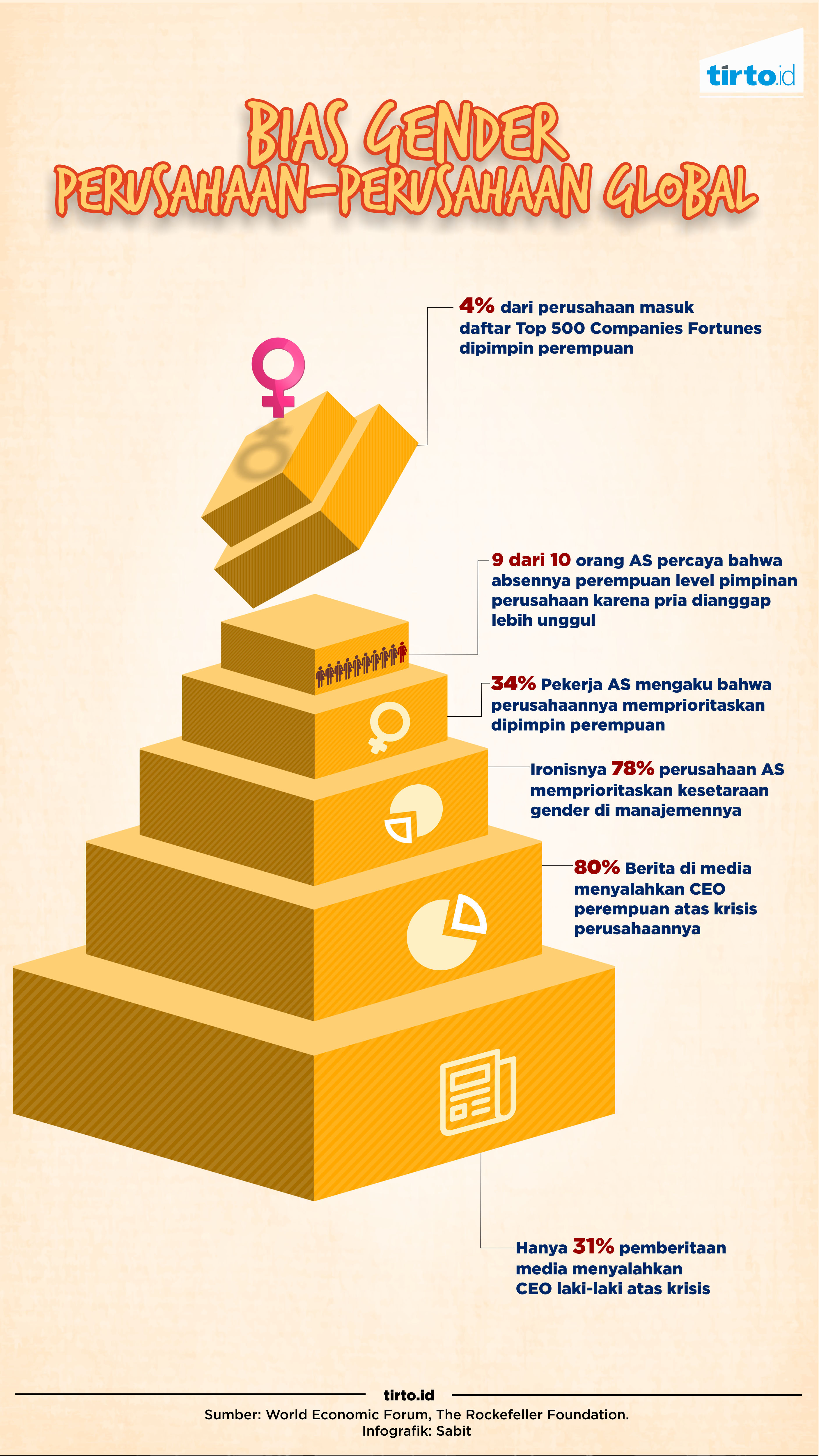

Dari hasil riset The Rockefeller Foundation yang bekerja sama dengan Global Strategy Group pada 2016, riset ini menunjukkan bahwa terdapat kontradiksi yang muncul dalam hal kesetaraan gender, sebanyak 78 persen perusahaan di Amerika Serikat mengaku memprioritaskan keragaman gender dalam komposisi sebuah kepemimpinan. Namun, hanya 34 persen dari para pekerja di perusahaan-perusahaan tersebut yang mengakui bahwa perusahaannya telah benar-benar menempatkan perempuan pada posisi seorang pimpinan.

Riset dari Lembaga Pew Research pada 2014 lalu juga menunjukkan hal yang sama : sekitar 50 persen wanita dan 35 persen pria setuju bahwa para perusahaan sebenarnya tidak siap untuk menempatkan perempuan untuk menjadi nakhoda perusahaan.

Pandangan bahwa perempuan tidak layak memimpin perusahaan berakibat kepada minimnya CEO perempuan di perusahaan-perusahaan global. Rockefeller Foundation mencatat bahwa hanya empat persen CEO perempuan yang menjadi CEO dari perusahaan-perusahaan yang masuk daftar 500 Top Companies versi Fortune. Jumlah itu setara dengan hanya 21 orang perempuan.

Apa yang membuat perempuan dianggap tidak cukup baik untuk memimpin perusahaan?

Dr Ros Altmann dari lembaga “Business Champion for Older Workers” punya jawabannya. Ia menuding ada dua hal sebagai penyebab mandeknya karier perempuan : seksisme dan ageism.

Seperti diberitakan oleh Telegraph, Dr Altmann menyatakan bahwa dalam ruang-ruang kerja yang melibatkan perempuan, budaya “kecantikan dan awet muda” masih dominan. Perempuan hanya akan dipekerjakan selama penampilannya masih menarik, cantik, dan yang terpenting masih muda.

“Saat berdiskusi dengan orang-orang personalia dari perusahaan-perusahaan yang saya temui, mereka menyebutkan bahwa perkembangan talenta perempuan akan berhenti di usia 45 tahun. Dan untuk laki-laki, mereka menyebutkan usia 55 tahun,” ujarnya.

Pandangan ini lahir dari kontribusi media. Jika membahas mengenai para pekerja usia 50 tahun ke atas, media selalu menampilkan gambaran yang renta, pesimistis, dan tidak produktif. Gambaran-gambaran semacam inilah yang membentuk pandangan orang-orang, termasuk dunia kerja, terhadap perempuan usia 50 tahun ke atas.

Seksisme adalah penyakit paling akut yang melanda pemberitaan media terhadap perempuan-perempuan yang berhasil menjadi pimpinan perusahaan. Sebagai contohnya, tema-tema pemberitaan tentang CEO perempuan didominasi justru oleh hal-hal pribadinya dibandingkan prestasi kerjanya. Di sisi lain, pemberitaan tentang CEO laki-laki selalu menyangkut prestasi dan pencapaian mereka.

Berdasarkan riset Rockefeller sebelumnya—yang mensurvei 37 media papan atas global--sejumlah 16 persen artikel tentang CEO perempuan pasti membahas kehidupan pribadi mereka. Dari berita-berita tersebut, sekitar 78 persen selalu membahas tentang keluarga para CEO perempuan.

Di sisi lain, hanya 8 persen berita CEO laki-laki yang membahas kehidupan pribadi. Dari jumlah tersebut, tidak ada sama sekali berita tentang keluarga mereka (0 persen). Artikel-artikel tentang CEO pria justru fokus kepada kehidupan sosial mereka, rencana pascapensiun, atau ambisi-ambisi lainnya.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan perempuan harus selalu dikaitkan dengan keluarga dan peran-peran domestik mereka di dalamnya. Sebaliknya, pria selalu diasosiasikan sebagai pribadi yang independen dan bebas mengejar karier setinggi yang bisa mereka gapai. Secara tersirat, perempuan diharapkan untuk tetap menjaga keseimbangan antara keberhasilan di kantor dan rumah.

Perempuan juga dianggap sebagai biang krisis perusahaan dibandingkan laki-laki. Sejumlah 80 persen pemberitaan media menyalahkan perempuan sebagai penyebab krisis, sementara laki-laki hanya sebesar 31 persen. Namun, kemampuan untuk merespons krisis antara CEO laki-laki dan perempuan cenderung hampir setara : 20 persen perempuan dan 25 persen laki-laki.

Kinerja perempuan saat kondisi krisis juga cenderung lebih baik dari laki-laki dengan persentasi 27 persen berbanding 31 persen. Jadi, masih menganggap perempuan kurang mampu memimpin perusahaan?

Penulis: Putu Agung Nara Indra

Editor: Suhendra