tirto.id - Situasi pandemi di Indonesia semakin memburuk. Sudah seminggu lebih kasus harian mencatat rekor tertinggi. Pada 7 Juli 2021 tercatat 34.379 kasus harian dan 1.040 korban jiwa—hanya dalam satu hari.

Dalam kondisi sefatal itu, pemerintah secara umum tidak kunjung melakukan tindakan pengendalian yang signifikan. Sejak awal, kebijakan yang dikeluarkan setengah-setengah; para pejabat sibuk berkelakar, bahkan tidak mengikuti UU Kekarantinaan Kesehatan, undang-undang yang diajukan pemerintah sendiri pada 2016 silam dan kemudian disahkan oleh DPR pada 2018.

Dari sekian banyak ketidakseriusan pemerintah dalam menangani pandemi, pemerintah tidak pernah mau mengakui kesalahan secara terbuka, apalagi sampai meminta maaf.

Epidemiolog asal Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan kematian adalah indikator paling kentara yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu negara dalam menangani pandemi. Ketika kasus kematian akibat pandemi naik, maka penanganan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi) dapat dianggap gagal.

Sosiolog bencana asal Indonesia di Nanyang Technology University Singapura Sulfikar Amir menyatakan sudah sepatutnya pemerintah meminta maaf kepada rakyat mengingat tingkat keparahan pandemi saat ini di Indonesia.

Pemerintah Indonesia, ujar Sulfikar, khususnya Presiden Jokowi sudah sepatutnya menyatakan permintaan maaf terhadap mereka yang telah kehilangan keluarga akibat covid-19, terlebih mereka yang meninggal karena tidak mendapatkan pelayanan medis.

Bila permintaan maaf tidak dilakukan, menurut Sulfikar, pemerintah tidak lagi punya empati terhadap rakyat, dan rakyat sulit berempati kepada pemerintah. Jangan sampai, lanjutnya, hanya memperlakukan warga negara sebagai instrumen ekonomi saja. Pernyataan Sulfikar senada dengan studi psikologi berjudul “Do you really expect me to apologize? The impact ofstatus and gender on the effectiveness of an apologyin the workplace" yang dilakukan oleh Tamar Walfisch, peneliti studi perilaku dari Universitas Ben-Gurion Negev.

Berdasarkan studi Walfisch, dkk (2013), untuk mengatasi sebuah permasalahan, permintaan maaf umumnya lebih efektif daripada tidak minta maaf sama sekali. Namun, permintaan maaf dari pihak yang memiliki kekuasaan jauh lebih efektif dari pada yang tidak memiliki kuasa. Hasil studi ini juga berbanding lurus dengan relasi gender. Permintaan maaf dari pria lebih efektif daripada permintaan maaf dari wanita.

Mengacu pada studi Walfisch, setidaknya permintaan maaf dari pemimpin negara akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah, apalagi ketika diikuti dengan perbaikan kebijakan secara serius.

Pernyataan Maaf Luhut

Belakangan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf secara publik. "Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati paling dalam Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali masih belum optimal," ucap Luhut dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7).

Pernyataan ini tentu perlu diapresiasi. Namun, amat disayangkan, pernyataan tersebut hanya menyasar kebijakan yang dibuat selama PPKM beberapa pekan terakhir. Permintaan maaf tidak sedikit pun menyinggung hal yang fundamental: kegagalan respons pemerintah sejak pandemi bermula di Indonesia. Kedua, kegagalan kebijakan pemerintah sejak awal tidak hanya melibatkan Luhut, tapi juga sejumlah pembantu presiden lainnya seperti Menteri Kesehatan Terawan (yang berulangkali meremehkan risiko Covid-19), Menteri Pertanian Yasin Limpo yang menawarkan solusi pseudosains lewat kalung penangkal Corona, hingga Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial Covid-19. Dengan kata lain, kegagalan pejabat-pejabat ini adalah adalah kegagalan sistematis tata kelola pemerintahan. Permintaan itu, singkatnya, sudah semestinya datang dari kepala pemerintahan: Presiden Joko Widodo.

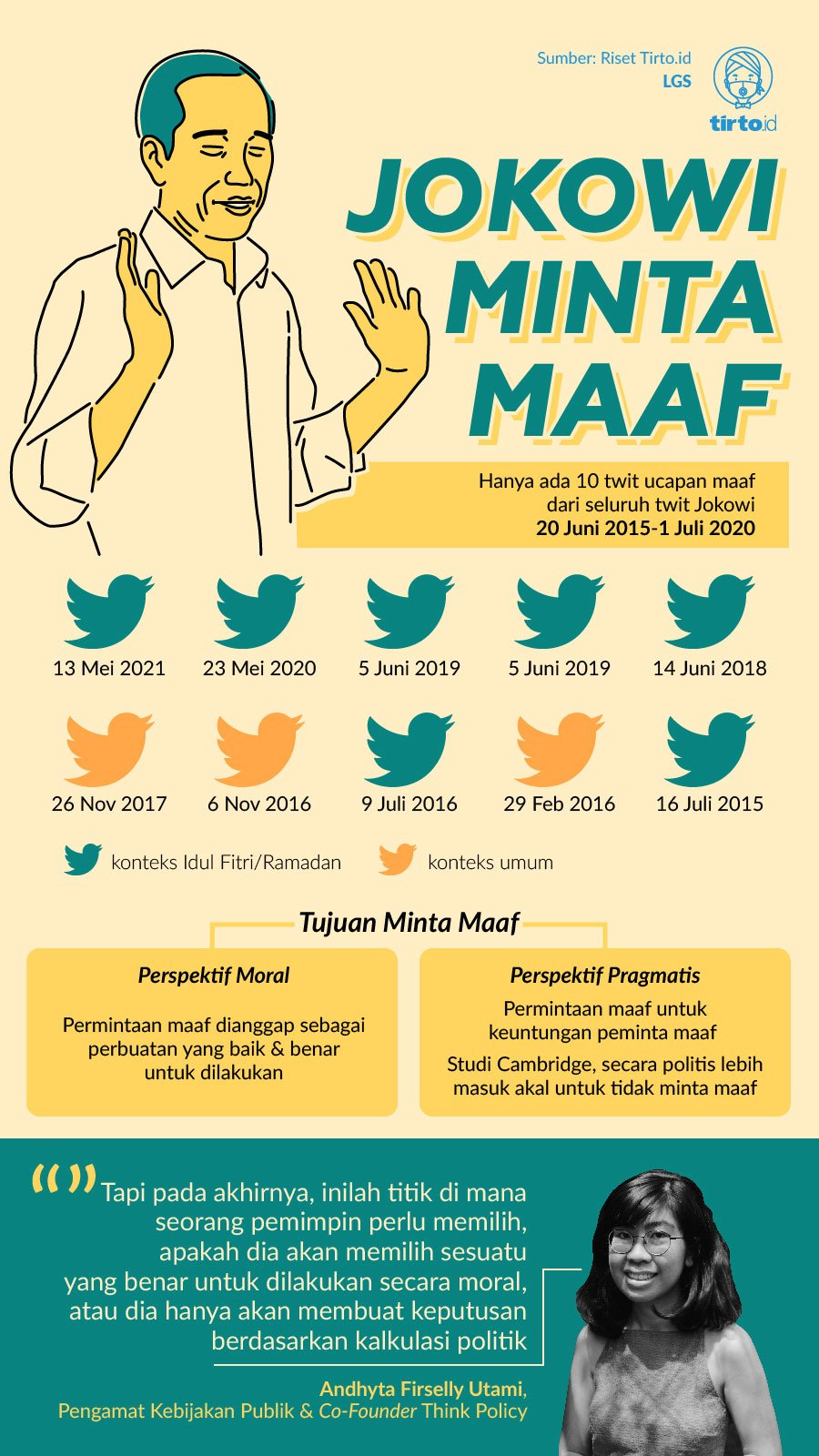

Kenyataannya, hingga artikel ini ditulis, Jokowi sebagai presiden tidak pernah meminta maaf. Pelacakan Tirto atas twitter resmi Presiden Jokowi menunjukkan sejak 2015, terhitung hanya 10 twit yang mengandung kata ‘maaf’, dan 7 di antaranya berkaitan dengan tradisi bermaaf-maafan yang dilakukan dalam rangka memasuki bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri.

Dalam 3 twit yang bukan dalam rangka Idul Fitri, Jokowi menyatakan permintaan maaf karena listrik masih byar pet sembari mempromosikan pembangunan pembangkit listrik (29/2/2016), meminta maaf karena tidak bisa bertemu WNI di Sydney (6/11/2016), dan meminta maaf kepada warga Medan, Sumatera Utara karena pengalihan jalan yang diakibatkan pernikahan Kahiyang dan Bobby. Dalam konteks pandemi, selama 2020-2021, tidak ada permintaan maaf secara resmi.

Padahal menurut Sulfikar, Jokowi bisa meniru pemimpin berbagai negara yang secara terbuka mau mengakui kesalahannya dalam menangani pandemi dan meminta maaf kepada masyarakatnya.

Pada 25 Agustus 2020, Perdana Menteri Australia Scott Morrison meminta maaf karena gagal menangani resiko penularan virus corona di sejumlah panti jompo.

Pada 16 September 2020, Presiden Israel Reuven Rivlin meminta maaf kepada warga Israel akibat kegagalan pemerintah membendung pandemi virus corona.

Pada 12 Oktober 2020, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meminta maaf hingga meneteskan air mata karena merasa gagal dalam membawa negaranya melewati pandemi covid-19.

Pada 10 Desember 2020, Kanselir Jerman Angela Merkel meminta maaf kepada rakyat Jerman karena peningkatan kematian harian akibat virus corona. Pada 9 Desember 2020, kematian harian akibat virus corona di Jerman mencapai rekor tertinggi hingga 520 jiwa, dan masih meningkat hingga 13 Januari 2021.

Pada 26 Januari 2021, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meminta maaf melalui konferensi pers di Downing Street. “Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya dan bertanggung jawab penuh atas nyawa-nyawa yang hilang. Sulit untuk menghitung duka yang diakibatkan hilangnya nyawa dengan cara yang tragis dalam setahun terakhir.”

Pada 26 Januari 2021, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga meminta maaf di depan parlemen, setelah seorang legislator mengeluhkan banyaknya pasien tidak mendapatkan perawatan, dan banyak yang meninggal karena rumah sakit penuh.

Pada 12 Juni 2021, Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen mengunggah permintaan maaf, “Setiap warga Taiwan yang pernah tertular virus Corona atau bahkan kehilangan nyawa mereka adalah bagian dari masyarakat negeri kami. Sebagai Presiden, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan kedukaan dan permohonan maaf.”

Mengapa Sulit untuk Minta Maaf?

Kultur pemerintahan kita didominasi oleh budaya Jawa, setidaknya sejak republik berdiri dan diperkuat lagi oleh oleh pemerintahan Suharto sejak 1966 melalui pengiriman birokrat dari Jawa ke luar Jawa. Peneliti, khususnya dari disiplin antropologi, telah lama mengamati bagaimana unsur-unsur kultur politik Jawa turut membentuk tatanan politik kita hari ini. Dalam rezim Orde Baru, Suharto dan jenderal-jenderalnya, tulis Geoffrey C. Gunn dalam “Ideology and the Concept of Government in the Indonesian New Order” (1979), proses Jawanisasi dilakukan untuk “memperkokokoh hegemoni” rezim.

Hildred Geertz dalam The Javanese Family, A Study of Kinship and Socialization (1961) mengatakan semua hubungan sosial orang Jawa bersifat hirearkis, dan semakin orang Jawa menghormati seseorang, semakin tinggi kedudukannya.

Niels Mulder dalam Individual and Society in Java: A Cultural Analysis (1994) menyebutkan adanya “Bapakisme” dalam kehidupan sosial orang Jawa. Bapakisme adalah budaya yang mengedepankan kedudukan seperti ayah memiliki fungsi sebagai pelimpah anugerah atau nafkah. Sedangkan kedudukan bawah seperti istri dan anak adalah pemohon, dan hubungan ini bersifat satu arah.

Budaya relasi kuasa satu arah ini cenderung menihilkan urgensi untuk meminta maaf kepada orang yang kedudukannya lebih rendah, dalam hal ini masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Orang-orang yang memiliki kekuasaan—orang tua, pemimpin—dalam budaya Jawa adalah figur yang harus dihormati dan selalu benar.

Guru besar antropologi Universitas Gajah Mada Heddy Shri Ahmisa-Putra mengatakan kepada Tirto (6/7/2021) bahwa teori Geertz dan Mulder lebih relevan pada masa teori itu ditulis, Geertz pada masa kepemimpinan Sukarno, dan Mulder pada masa kepmimpinan Suharto. Namun, bukan berarti tendensi-tendensi kultural ini hilang sepenuhnya di masa sekarang, terutama di kementrian dan pemerintahan daerah, mengingat Jawanisasi adalah proses yang berlangsung lama di tubuh aparatur negara, baik di pusat maupun daerah.

Menurut Heddy, tidak adanya permintaan maaf oleh pemerintah bisa disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, pemerintah mungkin tidak merasa bersalah atas memburuknya pandemi. kemungkinan kedua, ada persepsi bahwa meminta maaf belum tentu menyelesaikan masalah.

Pengamat kebijakan publik dan co-founder Think Policy Andhyta Firselly Utami menyebutkan kepada Tirto (6/7/2021) dua perspektif mengapa pemerintah mau meminta maaf.

Perspektif yang pertama adalah dari sisi pertimbangan moral, permintaan maaf kepada publik adalah perbuatan yang baik dan benar untuk dilakukan, karena itu artinya pemerintah mengakui ada kesalahan dalam kebijakan pemerintah yang berdampak buruk kepada masyarakat.

Dalam konteks pandemi, ketika pemerintah mau mengakui bahwa faktanya sistem kesehatan di Indonesia ada di ambang keruntuhan artinya pemerintah mau jujur terhadap rakyatnya, dan kejujuran itu secara moral adalah tindakan yang benar.

Sayangnya kejujuran ini tidak tampak. Pada 3 Juli 2021, pihak RSUD Sardjito Yogyakarta melaporkan kekosongan oksigen dan memohon dukungan dari berbagai elemen pemerintah daerah Yogyakarta maupun pemerintah pusat. Selama masa kekosongan oksigen itu berdasarkan laporan Kompas setidaknya ada 63 kematian di dalam RSUD Sardjito. Namun pada 5 Juli 2021, pihak pemerintah melalui akun twitter resmi kepolisian mengunggah dan mengecap berita 63 kematian di RSUD sebagai hoaks.

Perspektif kedua adalah tujuan pragmatis dari pihak peminta maaf. Misalnya, seorang politisi memiliki tujuan pragmatis menjaga kepuasan masyarakat terhadap politisi tersebut. Berdasarkan penelitian Cambridge, permintaan maaf kepada publik tidak serta merta mengubah pandangan pendukung dan oposisi dari politisi, bahkan permintaan maaf yang juga berarti pengakuan kesalahan malah mendorong publik untuk menghukum pihak peminta maaf. Apabila mengikuti tujuan pragmatis seorang politisi, ini menjadi alasan politisi untuk tidak meminta maaf kepada publik.

Dalam konteks basis dukungan politisi, tidak meminta maaf justru akan memperkuat basis dukungannya, karena membuat para pendukungnya percaya apa yang mereka dukung adalah sebuah kebenaran. Meskipun tidak bisa digeneralisasi terlalu luas karena sampel yang digunakan adalah figur publik pria kulit putih, dalam penelitian yang sama, permintaan maaf juga sering diasosiasikan dengan kepemimpinan yang lemah. Secara kalkulasi politik akhirnya memang lebih masuk akal untuk tidak meminta maaf, lanjut Andhyta.

“Tapi pada akhirnya, inilah titik di mana seorang pemimpin perlu memilih, apakah dia akan memilih sesuatu yang benar untuk dilakukan secara moral, atau dia hanya akan membuat keputusan berdasarkan apa yang menurut dia menguntungkan secara politik,” tegas Andhyta.

==============

Catatan

Dalam melakukan analisis Twitter Presiden Joko Widodo, kami menggunakan data dari Twitter API, dan mengolahnya dengan Spreadsheet.

Kami mengumpulkan sekitar 3.244 tweet, dari 20 Juni 2015 hingga 1 Juli 2021. Data tersebut dianalisis dengan mencari kesesuaian dengan kata “maaf”.

Metode dan tahapan analisis serta data mentah yang sudah kami kumpulkan, bisa diakses di sini.

Editor: Windu Jusuf

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id