tirto.id - Saat menulis aktivisme politik perempuan di Nusantara, para sejarawan kerap bersandar pada Kongres Perempuan Indonesia pertama di awal abad ke-20.

Seperti tecermin dalam tulisan Mutiah Amini berjudul Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia 1928-1998 (2021), hal ini barangkali imbas dari cara berpikir arus utama sejarah modernisme politik Indonesia yang menjadikan kebijakan Politik Etis Pemerintah Hindia Belanda dan merebaknya pendidikan di kalangan kaum Pribumi sebagai pijakan.

Masalahnya, kesadaran berpolitik di kalangan perempuan sebenarnya tidak melulu soal bagaimana hal itu dideskripsikan dalam pandangan Barat atau bagaimana kesadaran berpolitik perempuan diukur dari keikutsertaannya pada sistem politik modern. Melalui keterangan historis yang lebih lampau, sejarah aktivisme politik perempuan jauh dari itu.

Para pujangga Jawa, misalnya, sebagaimana dikutip J.L.A. Brandes pada komentarnya terhadap Serat Pararaton (1897), menyebut dan mengelukan sosok Ken Dedes sebagai ibunda para raja Tanah Jawa sejak abad ke-13 sampai menjelang kedatangan Islam pada abad ke-15.

Melalui tulisannya yang eksentrik, penulis Serat Pararaton seakan ingin menunjukkan dominasi politik perempuan melalui simbol "kemaluan yang berkilauan". Artinya, penulis Serat Pararaton sesungguhnya menempatkan Ken Dedes semacam monumen kemenangan kaum perempuan dalam perpolitikan via privilege reproduksi suksesi.

Sementara itu pada masa yang lebih berikutnya di Majapahit, duo ibu-anak Gayatri Rajapatni dan Tribhuwana Tunggadewi digambarkan lebih proaktif dalam berpolitik.

Menurut M.D. Poesponegoro dan N. Notosusanto pada Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuna (2010), ibu dan anak bertangan dingin itu berhasil membawa kestabilan bagi Majapahit yang terjerat kemelut makar berkepanjangan pada masa pemerintahan dua penguasa laki-laki sebelum mereka.

Namun, perempuan-perempuan yang duduk di kursi kekuasaan seperti contoh di atas, sebenarnya dapat keuntungan dari hak hereditas yang mereka miliki.

Lantas apakah ada perempuan yang benar-benar memperjuangkan kedudukan politiknya tanpa harus memanfaatkan privilege yang ia miliki untuk mencapai posisi itu? Jawaban terdekatnya mungkin jatuh pada Mahendradatta, ibunda dari tiga raja besar di Tanah Jawa dan Bali.

Perjodohan Berbuah Manis

Di NusaJawa yang makmur, berdiri Dinasti Iśana yang telah berkuasa selama kurang lebih tiga generasi. Ketika itu, dinasti yang pusat politiknya terletak di ujung timur Jawa tersebut dipimpin oleh raja bernama ŚrīMakutwangsawarddhana.

Pemerintahan sang prabudikenang sangat cemerlang, sehingga sang paduka diibaratkan "Matahari Dinasti Iśana" yang memendarkan cahaya kesejahteraan. Kebahagiaan kerajaan dilengkapi dengan lahirnya putri sang prabu yang cantik jelita.

Sang putri begitu menyenangkan ayahnya, sehingga nama yang dianugerahkan kepadanya merupakan perwujudan dari "tanda kebajikan dan kemenangan atas daerah luar Pulau Jawa", yaitu Gunapriyadharmmapatni.

Sang putri yang selanjutnya dipanggil dengan nama Mahendradatta, kemudian dipinang oleh seorang "raja yang diunggulkan", yakni Udayana. Melalui cinta di antara keduanya, lahir Airlangga raja yang mahsyur.

Begitu kurang lebih beberapa bait pembukaan dari Prasasti Pucangan berbahasa Sanskerta (959 Ś/ 1037 M) yang ditransliterasi ulang oleh VernikaHapriWitasari (2009). Prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga yang berkuasa di Jawa Timur sekitar abad ke-11 M itu merupakan salah satu keterangan genealogis yang penting karena mengisi hampir satu abad kegelapan sejarah Jawa Kuno.

Sayangnya, seperti disebutkan Witasari, Prasasti Pucangan Sanskerta menjadi satu-satunya keterangan historis akan Mahendradatta yang berasal dari Jawa.

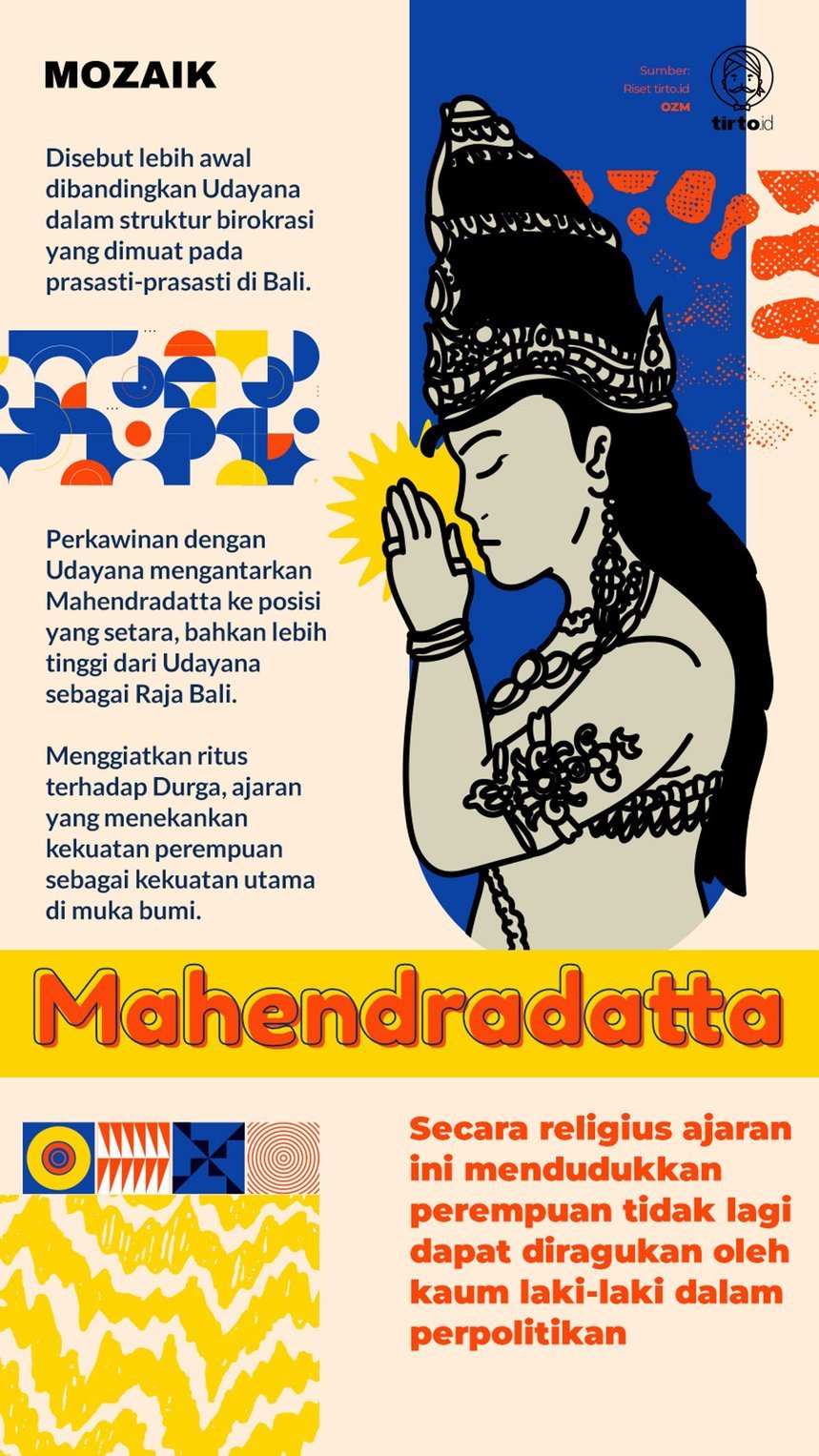

Mahendradatta lebih umum disinggung dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Bali. Uniknya, Mahendradatta rupanya tokoh yang disebut lebih awal dibandingkan suaminya Udayana (Dharmmodayana) dalam struktur birokrasi yang dimuat pada prasasti-prasasti di Bali akhir abad ke-10 sampai awal abad ke-11 M.

Padahal, raja yang berkuasa di Bali kala itu adalah Udayana dan dalam tradisi penulisan prasasti raja harus disebut terlebih dahulu dibandingkan pejabat-pejabat manapun.

Dengan demikian, dua keterangan yang disebutkan di atas memberikan gambaran betapa perkawinan politis yang terjadi antara Mahendradatta dan Udayana mengantarkan Mahendradatta ke posisi yang setara atau bahkan lebih tinggi dari Udayana sebagai Raja Bali.

Sebagai perbandingan, dalam kasus perkawinan politik Rakai Pikatan-Pramodawardhani di abad ke-9 atau Raden Wijaya-Rajapatni di abad ke-13, para perempuan yang terikat dalam perkawinan politik tidak pernah mendapat jatah kuasa sebesar Mahendradatta.

Setidaknya, perempuan-perempuan itu tidak pernah disebut sebelum suaminya dalam semua prasasti kebijakan yang suami mereka lakukan semasa hidup.

Perempuan Kuat yang Melahirkan Tiga Raja

Prasasti-prasasti Bali Kuno masa Udayana telah memberikan gambaran penting soal bagaimana Mahendradatta nampaknya berjuang untuk menduduki posisi yang ia nikmati.

Menurut I Gde Semadi Astra dalam "Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat pada masa Pemerintahan Gunapriyadharmapatni-Dharmodayana Warmadewa" (1987), salah satu upaya paling menonjol dari Mahendradatta ialah upaya perombakan birokasi pemerintahan Bali Kuno.

Sebelumnya, pemerintahan Bali Kuno senantiasa mengutamakan kaum agamawan sebagai bagian legislatif (dalam prasasti disebut makasupratibaddha), namun setelah Mahendradatta masuk ke zona pemerintahan ia mulai memperkenalkan dewan negara khas Jawa yang disebut sebagai pakirakiran i jro makabehan yang isinya kombinasi dari kaum agamawan dan non-agamawan.

Keberadaan dewan negara baru ini memungkinkan kesepakatan suara yang lebih majemuk dalam setiap sidang dewan dan semakin minimnya dorongan golongan keagamaan yang cenderung lebih anti dengan penguasa perempuan.

Di sisi lain seperti disebut oleh M. Alnoza dalam "Mahendradattā: Her Roles Based on Archaeological Inscripties Viewed from Feminism Approach” (2020), Mahendradatta juga menggiatkan ritus terhadap Durga sebagai simbol sekte saktisme dalam ajaran Hindu.

Ajaran itu secara gamblang menekankan kekuatan perempuan sebagai kekuatan utama di muka bumi. Sehingga secara religius kedudukan perempuan tidak lagi dapat diragukan oleh kaum laki-laki dalam percaturan politik.

Bukti akan siasat Mahendradatta ini sampai sekarang masih bisa dijumpai di Pura Durga Kutri di Gianyar, di mana terdapat Arca Durga Mahisasuramardhini yang diduga sebagai perwujudan sang Mahendradatta.

Sayangnya, Mahendradatta tidak berumur panjang. Ia meninggal ketika melahirkan anak ketiganya, Anak Wungsu. Dialah ibu dari tiga raja besar: Airlangga, Marakata, dan Anak Wungsu.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi