tirto.id - Hidup dalam kepungan industri batu bara bukanlah perkara mudah. Setidaknya tanyakan hal itu kepada Novi, warga Cilacap, Jawa Tengah, yang seumur hidup tinggal berdekatan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap.

PLTU ini letaknya di pesisir pantai. Jaraknya tak sampai satu kilometer dari kawasan permukiman warga yang berpusat di tiga desa: Karangkandri, Menganti, dan Slarang. Novi tinggal di Slarang.

Kehadiran PLTU bagi Novi mendatangkan dampak buruk dan bisa dilihat setidaknya dari tiga aspek: ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.

“Dulu di sini mayoritas mata pencahariannya petani dan nelayan. Semenjak ada PLTU, semua jadi penambang. Ini enggak mudah,” ia bercerita.

Pembangunan PLTU juga turut menyebabkan abrasi yang disebut Novi “semakin parah.” Selain itu emisi batu bara, yang jadi pembangkit PLTU itu, membuat kualitas kesehatan masyarakat di sekitarnya memburuk, ujar Novi.

Novi berkata limbah batu bara PLTU dibuang dengan jarak “50 meter dari rumah warga.” Efeknya, selain mencemari sumur warga dengan debu batu bara, juga membuat warga terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), tambahnya.

Protes dan perlawanan bukannya tak ada. Novi mengaku sudah mengajak audiensi pihak PLTU hingga mengajukan keluhan resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akan tetapi, hasilnya selalu sama: nasib warga diabaikan.

Langkah Mundur Menekan Pencemaran Lingkungan

Nasib orang-orang seperti Novi tampaknya tak pernah menjadi faktor yang diperhitungkan dalam peta pembangunan jaringan listrik 35.000 megawatt di grid Jawa-Bali yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Alih-alih fokus pada energi terbarukan dan menekan produksi batu bara dalam negeri, Presiden Jokowi justru menetapkan abu batu bara (fly ash dan bottom ash) bukan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Penetapan ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 2 Februari 2021.

Keputusan ini dipandang oleh sejumlah pihak, terutama organisasi lingkungan dan kelompok pendorong keadilan iklim, sebagai langkah mundur sebab meniadakan abu batu bara dari B3 sama artinya membuka praktik pencemaran lingkungan. Selain itu, ia menghilangkan tanggung jawab tanggap darurat PLTU di kawasan rawan bencana.

Abu batu bara disebut berbahaya lantaran mengandung zat seperti arsenik sampai merkuri. Jika kamu tinggal di dekat tempat pembuangan abu batu bara, kamu berisiko terserang kanker, selain kerusakan jantung, penyakit paru-paru, masalah pencernaan, gangguan pernapasan sampai terlahir prematur.

Abu batu bara bagi negara tertentu seperti Amerika Serikat adalah problem serius, mengeluarkan 140 juta ton setiap tahun. Pada 2008, abu batu bara tumpah dan membanjiri sekitar belasan rumah di Kingston, Tennessee, setelah bendungan yang menampung abu tersebut runtuh.

Ratusan pekerja dikerahkan untuk membersihkan limbah itu. Sayangnya, banyak dari mereka yang kemudian sakit dan meninggal sebab tak diberi tahu bahaya limbah batu bara. Tuntutan hukum sempat dilayangkan, tapi korban belum mendapatkan ganti rugi sepadan.

Kendati dianggap berbahaya, pemerintah AS menolak memasukkan abu batu bara sebagai limbah berbahaya dan memilih mengklasifikasikannya dalam golongan “limbah padat” seperti sampah rumah tangga.

Emisi Karbon Terus Meningkat

Sektor energi termasuk batu bara menyumbang proporsi terbesar meningkatnya gas rumah kaca. Data menyebut persentasenya bisa sampai 73,2 persen. Setelah energi, ada sektor industri (24,2 persen), transportasi (16,2 persen), pertanian dan penggunaan lahan (18,4 persen), serta limbah (3,2 persen).

Emisi gas rumah kaca, secara tahunan, naik 41 persen sejak 1990 dan diprediksi terus meningkat. Laporan World Resources Institute menjelaskan konsumsi energi menjadi sumber terbesar emisi gas rumah kaca yang mencapai 73 persen, akumulasi dari sektor transportasi, listrik, manufaktur, dan konstruksi.

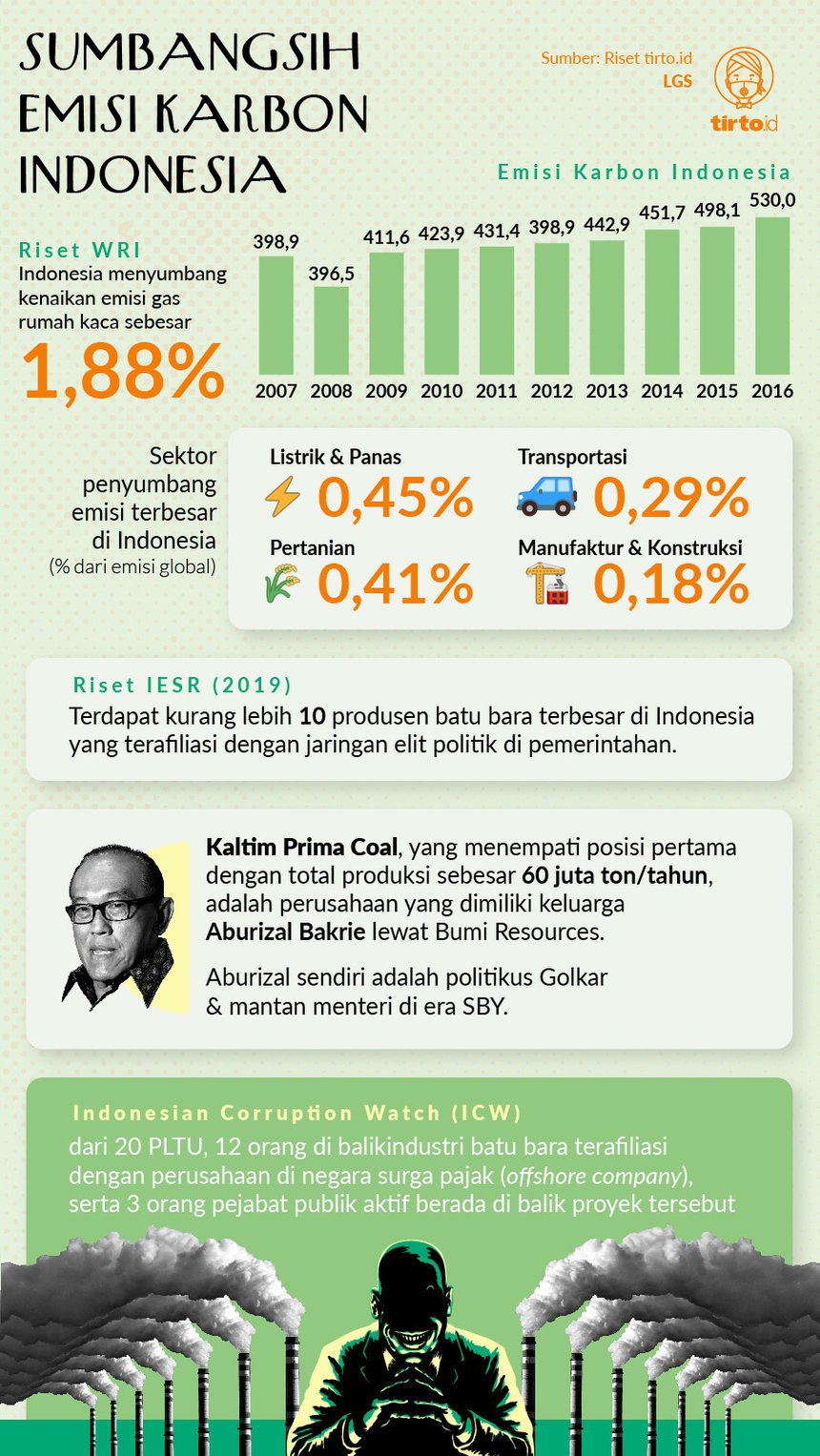

Berdasarkan riset itu, Indonesia menyumbang kenaikan emisi gas rumah kaca 1,88 persen. Selama 2007-2016, emisi karbon dari Indonesia selalu meningkat, semula 398 juta ton (2007) menjadi 530 juta ton (2016). Sektor listrik dan panas menghasilkan emisi paling besar (0,45 persen dari emisi global), disusul pertanian (0,41 persen), transportasi (0,29 persen), serta manufaktur dan konstruksi (0,18 persen).

Sumbangsih emisi karbon itu tak terlepas dari energi kotor batu bara. Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar kelima di dunia, rumah bagi cadangan batu bara terbesar ke-10 di dunia. Sekira 80 persen batubara di Indonesia diekspor. Sejak 2000 hingga 2014, misalnya, ekspor batu bara Indonesia meningkat empat kali lipat.

Data terbaru menunjukkan kontribusi Indonesia untuk ekspor batu bara dalam level global mencapai 26 persen, unggul dari Cina, Rusia, AS; hanya kalah dari Australia (27,5 persen). Pada 2017, Indonesia menggeser Australia sebagai pengekspor batu bara termal terbesar di dunia, yang digunakan untuk pembangkit listrik. Indonesia menempati posisi 10 dunia untuk total kapasitas batu bara (29.307 megawatt), dan kelima untuk kapasitas yang direncanakan (24.691 megawatt). Di dalam negeri, 58 persen pasokan listrik dihasilkan dari batu bara (2017).

Data Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) menyebut hanya 5 persen aliran listrik Indonesia dari sumber energi terbarukan (2017). Indonesia juga baru punya 16 megawatt energi surya.

Kebutuhan atas batu bara terlihat semakin masif kala Presiden Joko Widodo meluncurkan rencana proyek ambisius mengembangkan 35 ribu megawatt pembangkit listrik baru pada 2019—yang lantas direvisi jadi 2024—dengan tujuan mengurangi kesenjangan elektrifikasi antara pulau-pulau besar dan terpencil.

Badan Energi Internasional (IEA) mengungkapkan tingginya permintaan akan batu bara di Indonesia merupakan hasil dari “pertumbuhan ekonomi yang kuat, populasi yang meningkat, dan kelas menengah yang berkembang.”

Namun, bagi ekonom Faisal Basri, keputusan pemerintahan Jokowi untuk mengandalkan dan bergantung pada batu bara bersumber dari model ekonomi negara ini yang dianggapnya masih primitif.

“Artinya, keruk sumber daya alam dan jual. Begitu terus. Pendekatannya masih ekstraktif dan tidak berpikir bagaimana kelanjutan setelahnya,” katanya. “Selain itu, batu bara mudah didapat dan harganya juga tidak terlampau mahal dan hasilnya juga besar.”

Riset Institute for Essential Services Reform (IESR) memperlihatkan proporsi pendapatan batu bara semakin meningkat sejalan ekspor batu bara. Selama empat tahun terakhir, pendapatan batu bara sekitar Rp41,4 triliun (1,93 miliar dolar AS) atau rata-rata 80 persen dari total pendapatan nonmigas.

Meski begitu, IESR menekankan kontribusi industri batu bara mulai menurun pada 2017; hanya 2 persen menyumbang kas negara. Prediksinya: tren penurunan bakal terus berlanjut mengikuti peningkatan pesat dalam penerimaan pajak—selain faktor pandemi COVID-19 sejak 2021.

“Ada semacam pemakluman terhadap industri batu bara sekalipun dampaknya lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya,” ujar Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI.

Kawin Silang antara Jabatan & Kepentingan Korporasi Tambang

Selain energi kotor ini berbiaya murah dan dinilai lebih cepat menghasilkan cuan, faktor pendorongnya bisnis batu bara menjadi lahan basah para elite politik, menurut Faisal Basri.

“Baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama bersepakat dengan pengusaha untuk membuka atau menjalankan bisnis batu bara,” tambah Basri, menyebut praktik ini sudah bukan rahasia umum dan semakin terlihat lewat Revisi UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (MInerba) dan UU Omnibus Law pada tahun 2020.

Riset IESR (2019) menjelaskan kurang lebih ada 10 produsen batu bara terbesar di Indonesia. Beberapa pihak yang terafiliasi langsung dengan perusahaan batu bara dalam daftar 10 besar mungkin tidak kelewat asing untuk pembaca.

Kaltim Prima Coal, yang menempati posisi pertama dengan total produksi 60 juta ton per tahun, dimiliki keluarga Aburizal Bakrie lewat Bumi Resources. Aburizal merupakan eks ketua umum Golkar dan eks menteri pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, ada Adaro yang menghasilkan 50 juta ton per tahun, yang dijalankan oleh kongsi keluarga Thohir, Edward Soeryadjaya (anak William, pendiri Astra), dan Saratoga Investama (Sandiaga Uno dan Edward).

Kemudian, ada Berau Coal, dengan produksi 33 juta ton per tahun, dimiliki Sinar Mas Group. Ada pula Indexim Coalindo yang dimiliki Gajah Tunggal Group, memproduksi 6 juta ton per tahun, terafiliasi dengan Sjamsul Nursalim, yang sempat jadi buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Industri batu bara disubsidi besar-besaran baik subsidi langsung lewat jaminan pinjaman, pembebasan pajak, royalti dan tarif pajak, maupun subsidi tidak langsung lewat penetapan batas harga batu bara,” tulis EISR dalam laporannya. Jaringan elite politik dan pengusaha dalam pusaran industri batu bara ini juga diungkap melalui laporan Jaringan Advokasi Tambang.

Temuan terbaru Indonesian Corruption Watch (ICW) menambah panjang daftar persekutuan penguasa-pengusaha dalam gelembung industri batu bara. Hasil penelusurannya atas 20 PLTU memperlihatkan sekitar 10 orang terkaya se-Indonesia, 12 orang terafiliasi dengan perusahaan di negara surga pajak (offshore leaks) dan 3 pejabat publik berada di balik proyek tersebut.

Dari sisi orang terkaya, ada nama-nama seperti pengusaha-cum-politikus Sandiaga Uno, juga Garibaldi “Boy” Thohir, yang keduanya punya bisnis batu bara lewat PLTU Tanjung Kalimantan Selatan), juga Prajogo Pangestu di PLTU Jawa 9 & 10. Lalu untuk bagian offshore leaks muncul nama Djamal Nasser Attamini (Intermediary MPC Capital Ltd, Platinum Capital Ventures, dan Delta Advisory Pte. Ltd, PLTU Sulbagut 1 & PLTU Sulut); Edwin Soeryadjaya (Ocean Blue Global Holdings Ltd, PLTU Tanjung Kalimantan Selatan); dan Meity Subianto (Canyon Gate Investments Ltd, PLTU Tanjung Kalimantan Selatan).

Sementara pejabat publik ada Luhut Pandjaitan, pemegang saham mayoritas PT Toba Sejahtera (PLTU Sulbagut 1 & PLTU Sulut 3). Di perusahaan yang sama ini juga ada eks Menteri Agama Fachrul Razi.

Menurut Faisal Basri, selama elite politik dan pengusaha saling memadu kasih dalam bisnis batu bara, maka kepentingan bermotif keuntungan akan selalu jadi prioritas. “Harusnya memang politisi atau pejabat melepas kepentingannya di perusahaan. Biar tak ada konflik kepentingan,” katanya.

Baru-baru ini Luhut Pandjaitan berkata pemerintah akan menyetop secara perlahan pembangkit listrik bersumber dari batu bara, yang menyumbang hampir 50 persen pasokan listrik nasional. Pemerintah akan mulai fokus mengembangkan energi baru dan terbarukan.

“Lembaga-lembaga keuangan dunia saat ini mulai menghentikan pendanaan untuk pengembangan pembangkit energi fosil yang tidak ramah lingkungan itu yang penggunaannya terus memicu pemanasan global,” ujar Luhut dalam Indonesia Investment Forum 2021 yang digelar KBRI London secara daring.

Dalam Pertemuan Kepala Negara Mengenai Iklim 2021, yang digagas Presiden AS Joe Biden pada April lalu, sebagai pemanasan Konferensi Perubahan Iklim PBB, November nanti, Presiden Jokowi tidak menyampaikan komitmen nol emisi karbondioksida, meski di dalam negeri ada desakan dari puluhan lembaga dan individu yang mendorong agar janji nol emisi bisa dicapai pada 2050 atau 2045.

Pemerintah Indonesia lebih memilih strategi bertahap mencapai nol emisi pada 2070. Pada 2050, dalam dokumen pemerintah, ketergantungan energi fosil dari bauran batu bara masih 39 persen.

“Biaya energi semakin mahal dan meningkat secara nasional. Pilihan untuk lepas dari batu bara memang sulit karena batu bara adalah sumber energi yang dijual dan diekspor untuk pembangkit listrik. Tapi, sekarang kebutuhan untuk mengurangi batu bara kian mendesak,” jelas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF. “Pilihannya pemerintah harus bisa redistribusi energi dan menyeimbangkannya dengan energi terbarukan."

Penulis: Faisal Irfani

Editor: Adi Renaldi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id