tirto.id - Pengobatan Barat pertama kali dibawa ke Jepang oleh Luis de Almeida, seorang dokter dari Portugal sekaligus pedagang dan misionaris Serikat Jesuit. Ia membangun panti asuhan dan rumah sakit di Nagasaki. Aimeida dibantu oleh sejumlah dokter dari Eropa yang turut bersamanya. Demikian ditulis Aki Kobayashi dalam “Women in Thoracic Surgery: Asian Perspective”.

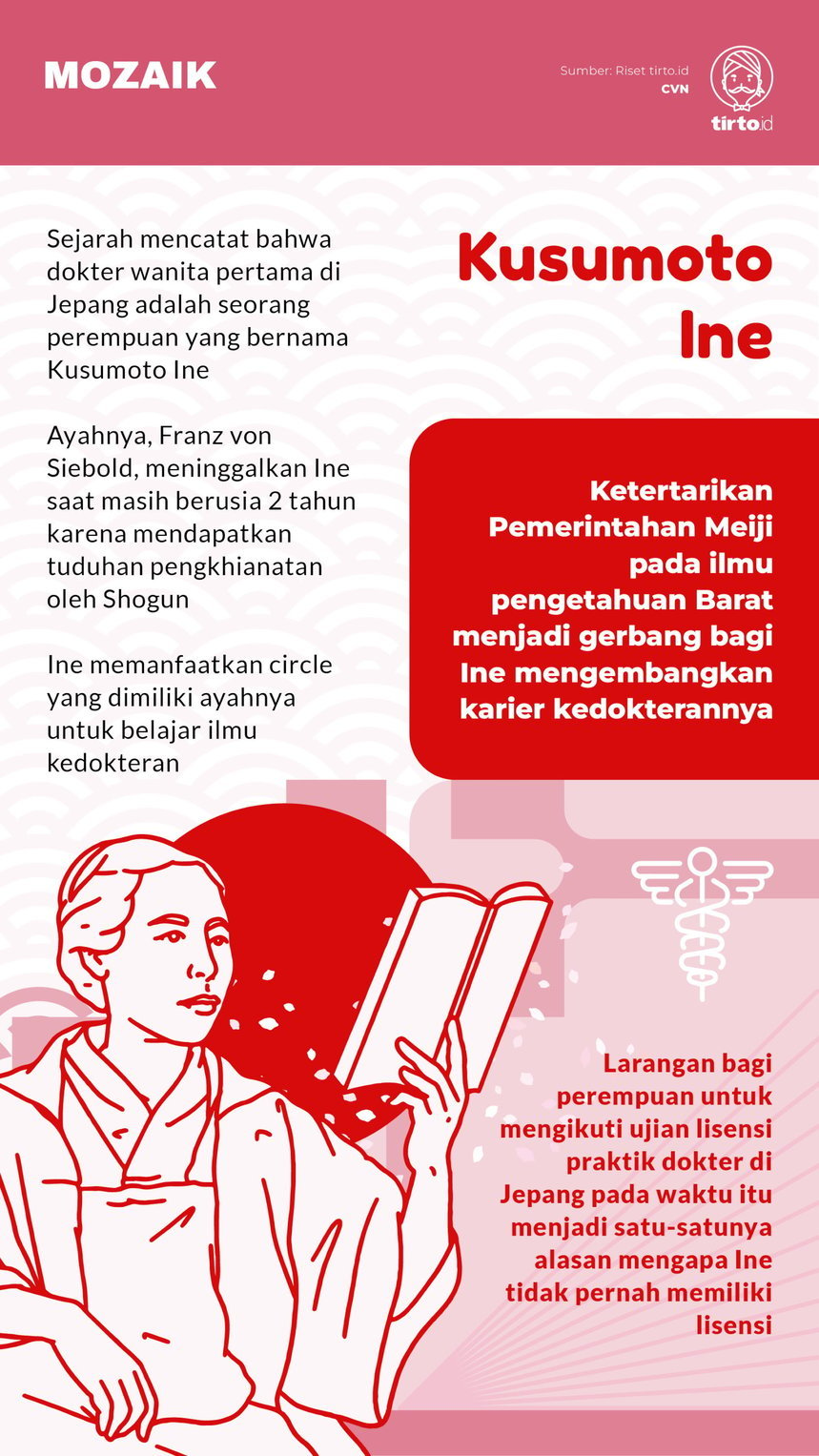

Sementara itu, dokter wanita pertama di Jepang yang menjalankan pengobatan Barat adalah Kusumoto Ine. Ia sejatinya tidak pernah mendapatkan izin praktik resmi dari pemerintah. Saat itu perempuan diperlakukan secara diskriminatif. Meski demikian, reputasinya cukup masyhur hingga saat ini.

Menurut Ellen Nakamura dalam “Working the Siebold Network: Kusumoto Ine and Western Learning in Nineteenth-Century Japan” (2008), Kusumoto Ine merupakan figur yang cukup terkenal di Jepang. Perjuangan hidupnya sebagai personal maupun profesional banyak muncul di sejumlah buku fiksi dan non-fiksi.

Meski demikian, imbuh Nakamura, tak banyak literatur yang otoritatif tentang Kusumoto Ine. Salah satu yang penting adalah memoar dari anak satu-satunya yang menceritakan kehidupan dan perjalanan karier Ine. Meski begitu, subjektivitas seorang anak dalam menceritakan kehidupan ibunya tidak dapat dinafikan.

Impitan Keluarga dan Masyarakat

Kusumoto Ine memiliki darah Jerman dari ayahnya, Franz von Siebold--dokter yang bekerja untuk perusahaan Hindia Belanda di Jepang. Sedangkan ibunya wanita penghibur di Nagasaki yang bernama Taki.

Ayahnya menghilang ketika Ine berusia dua tahun. Siebold terpaksa meninggalkan Jepang karena dituduh pengkhianat oleh Shogun. Ia dianggap sebagai mata-mata asing setelah bertukar peta dengan para ilmuwan Jepang. Pada masa itu peta merupakan sekumpulan informasi yang sangat berharga.

Taki membesarkan Ine sendirian. Anak itu tumbuh dari keluarga yang terus mendapatkan sinisme dari lingkungan sekitar. Terlahir sebagai anak dari perkawinan campuran dan bukan dari pernikahan yang sah membuat Ine menjadi cibiran teman-temannya.

Meski demikian, Ine berhasil memanfaatkan lingkaran pertemanan ayahnya untuk belajar ilmu kedokteran. Rekan kerja serta mantan murid Siebold banyak membantu Ine. Sebelum melarikan diri dari Jepang, ayahnya memang sempat menitipkan Taki dan Ine kepada rekan-rekannya.

Soken, murid ayahnya, membantu Ine secara materi. Sementara Keisaku, murid Siebold yang lain, menjadi tempat Ine mempelajari ilmu kedokteran Barat. Saking kuatnya keinginan Ine untuk belajar, ia bahkan pernah minggat dari rumahnya untuk berguru kepada Keisaku.

Pada tahun 1868, ketertarikan Pemerintahan Meiji pada ilmu pengetahuan Barat menjadi gerbang bagi Ine untuk mengembangkan karier kedokterannya. Pemerintah membuat regulasi yang disesuaikan dengan cara Barat dalam mengelola sistem kesehatan.

Ilmu kedokteran Barat diajarkan secara resmi di kampus yang sudah mendapatkan izin. Akan tetapi masih ada batasan bagi perempuan untuk mendapatkan lisensi dan mendapatkan ilmu secara resmi di kampus-kampus tersebut. Batasan struktural itu membuat Ine memperbanyak pelatihan dan praktik bersama dokter-dokter Barat.

Meski tidak mendapatkan lisensi, reputasi Ine tetap diakui hingga ke keluarga kerajaan. Seakan-akan Ine terlahir dan berkembang di zaman yang tepat.

Di sisi lain, kehidupan Ine tidak berhenti dengan cobaan. Soken ternyata menaruh hati kepadanya. Kebaikan Soken selama ini tidak dilandasi oleh keikhlasan dalam membantu anak kandung gurunya. Soken menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Ine.

Akhirnya Ine memiliki seorang anak dari Soken yang bernama Tada. Ine memilih membesarkan Tada sebagai orang tua tunggal, sama seperti yang pernah dijalani ibunya.

Soken sebetulnya ingin menikahi Ine dan membangun rumah tangga dengannya, tetapi Ine menolak. Meski menampik pinangan, Ine tetap menjaga hubungan baik dan menerima bantuan dari Soken untuk mengembangkan karier kedokterannya.

Di kemudian hari dalam memoarnya, Tada berkeyakinan ibunya tidak pernah secuilpun mencintai Soken.

Ine meninggal pada 27 Agustus 1903, tepat hari ini 119 tahun silam.

Diskriminasi Masih Berlangsung

Meski beberapa dekade terakhir Pemerintah Jepang makin gencar mengampanyekan kesetaraan gender, Herbert Plutschow dalam Philipp Franz von Siebold and the Opening of Japan (2007), mengatakan bahwa bias gender masih terjadi di Jepang sampai saat ini.

Berdasarkan Global Gender Report tahun 2020 dalam World Economic Forum, posisi Jepang tidak berada di antara negara-negara maju lainnya dalam masalah ini. Terutama dalam penanganan perbedaan take home pay antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana yang terjadi di banyak negara Asia, sebagian besar masyarakat tradisional Jepang beranggapan bahwa perempuan seharusnya melakukan pekerjaan domestik. Hal ini menjadi penghambat perempuan untuk mendapatkan pekerjaan serta menerima upah yang sama dengan laki-laki.

Perempuan yang bekerja di luar rumah dinilai akan mengorbankan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Hal ini dianggap sebagai pemicu permasalahan negara di masa yang akan datang.

Bahkan mencuatnya permasalahan peran dokter perempuan menjadi bahan kritikan yang tidak sesuai dengan peran mereka sebagai istri dan ibu. Di Jepang kritik ini dikenal dengan Joi-Bokoku-Ron (dokter perempuan menghancurkan teori Jepang).

Pada 2018, menurut Akazawa et al (2022), diskriminasi gender di sekolah kedokteran pernah mencuat. Beberapa Fakultas Kedokteran dicurigai secara sistematis memanipulasi hasil ujian masuk untuk mengurangi jumlah mahasiswa perempuan.

Pemerintah lalu mengadakan investigasi. Laporan awal pemeriksaan menyatakan bahwa diskriminasi gender memang terjadi secara luas selama proses penerimaan mahasiswa di Fakultas Kedokteran.

Apalagi untuk menjadi seorang dokter bedah yang membutuhkan tenaga ekstra ketika melakukan operasi berjam-jam, perempuan dianggap tidak memiliki stamina sekuat yang dimiliki lawan jenisnya.

Apa yang pernah dialami Kusumoto Ine ternyata masih berlangsung.

Penulis: Zulfria Nanda

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id