tirto.id - Nur Janti (23) mulai meniti awal karier sebagai editor lepas di tengah kesibukannya merampungkan tugas akhir skripsi. Semua berjalan baik-baik saja hingga pada suatu hari ia pulang ke rumahnya di Purworejo, Jawa Tengah, untuk menghadiri acara keluarga. Saat sedang sibuk bantu-bantu di dapur, salah satu bibinya yang sudah berumur menyentil persoalan privasinya.

“Udah cepetan lulus, kerja bentar aja lalu nikah...”

Sebuah suara yang berlawanan dengan apa yang dipegang pegang teguh oleh dirinya selama ini. Wajar saja, ia adalah seorang aktivis pembela kesetaraan gender paling vokal di kampusnya. Ia tipe feminis yang akan cerewet jika ada perempuan lain yang terhambat pendidikan atau kariernya hanya karena ia bukan laki-laki, atau beragam ketidakadilan lainnya.

Ia termasuk yang tak mau jalan hidupnya didikte oleh masyarakat yang masih patriarkis dan konservatif yang melihat takdir perempuan itu ujung-ujungnya mengurus anak dan suami di rumah.

Sebait pertanyaan bibinya itu langsung membuat kecamuk emosi di dalam dirinya. Namun, itu semua ia simpan dalam-dalam di dalam hati. Untung ada keluarganya yang lain memotong situasi itu.

“Jangan ya Nur ya. Kerja dulu lah cari pengalaman yang banyak. Puas-puasin baru nikah.”

Apa yang ia alami bukan kali pertama bagaimana sebuah generasi tua terlalu kaku dalam memandang gender. Ia memang tak bisa memukul rata bahwa semua orang di generasi sebelumnya terperangkap dalam alam pikiran yang tak adil gender. Namun, ia optimistis para generasi milenial sepertinya bisa bersikap berbeda soal gender.

“Karena ada bantuan media sosial sih, ya, sekarang generasi muda lebih familiar dengan isu kesetaraan gender,” katanya kepada Tirto.

Definisi dan Kesetaraan

Generasi X bagi mereka yang lahir 1965-1980, apalagi generasi baby boomers, kelahiran 1946-1964 umumnya akan memandang perempuan seperti Nur Janti sebagai minoritas. Namun sosok seperti Janti makin percaya diri dalam mengambil jalan hidup yang dahulu umumnya hanya dirintis oleh laki-laki saja.

Mulai dari menggapai pendidikan tinggi ke luar negeri, berkarier hingga mencapai puncak jabatan dalam sebuah perusahaan, berpolitik, menjabat sebagai pejabat publik di ranah legislatif maupun eksekutif, atau berperan menyediakan sumber nafkah utama dalam keluarga.

Pada 2013 The Intelligence Group, lembaga pemerhati perilaku konsumen yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat, merilis riset yang menyatakan bahwa dua per tiga generasi milenial percaya bahwa kini perkara gender makin buram dan tak berlaku lagi sebagaimana generasi terdahulu memandang serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam survei itu dituliskan bahwa “daripada mengikuti peran gender secara tradisi, kaum muda menafsirkan makna gender menurut pemahaman pribadi mereka masing-masing.”

Pandangan ini otomatis menipiskan tradisi soal pandangan terkait gender mulai dari gaya hidup di kos-kosan, cara berpakaian, berbahasa, sampai cara mendidik anak para milenial. Ruang kehidupan yang dulunya memiliki garis tegas kini makin netral gender.

Riset ini juga mencatat kecenderungan pemikiran yang sama pada generasi milenial di berbagai negara. Efek globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi yang membuat mereka makin terhubung membuat para ahli yakin bahwa anak-anak muda ini pada suatu hari akan mengubah pondasi masyarakat dunia, termasuk bagaimana memandang persoalan gender.

Gender bagi milenial bagaikan alat yang bisa dipasang dan dibongkar ulang. Kurang lebih dua per tiga generasi sebelum milenial menganggap bahwa kini anak muda usia 15-35 tahun itu mendorong batas-batas yang kita kenal dengan sifat feminim dan maskulin. Gender kini adalah pilihan dimana orang tua maupun orang lain tak punya otoritas untuk menentukannya. Sebagai hasilnya, generasi terdahulu kini merasa pembagian gender itu lebih memusingkan.

Satu hal yang pasti, kini gender tak lagi dipandang sebagai sesuatu yang berat sebelah. Selain berubah menjadi ekspresi diri yang pantas untuk dihormati, gender bukan lagi dipandang sebagai tembok penghalang bagi seseorang untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup, utamanya karier. Efek lanjutannya adalah fenomena menunda usia perkawinan kini makin jamak ditemui, atau bahkan lebih nyaman untuk hidup sendirian (single), termasuk perempuan.

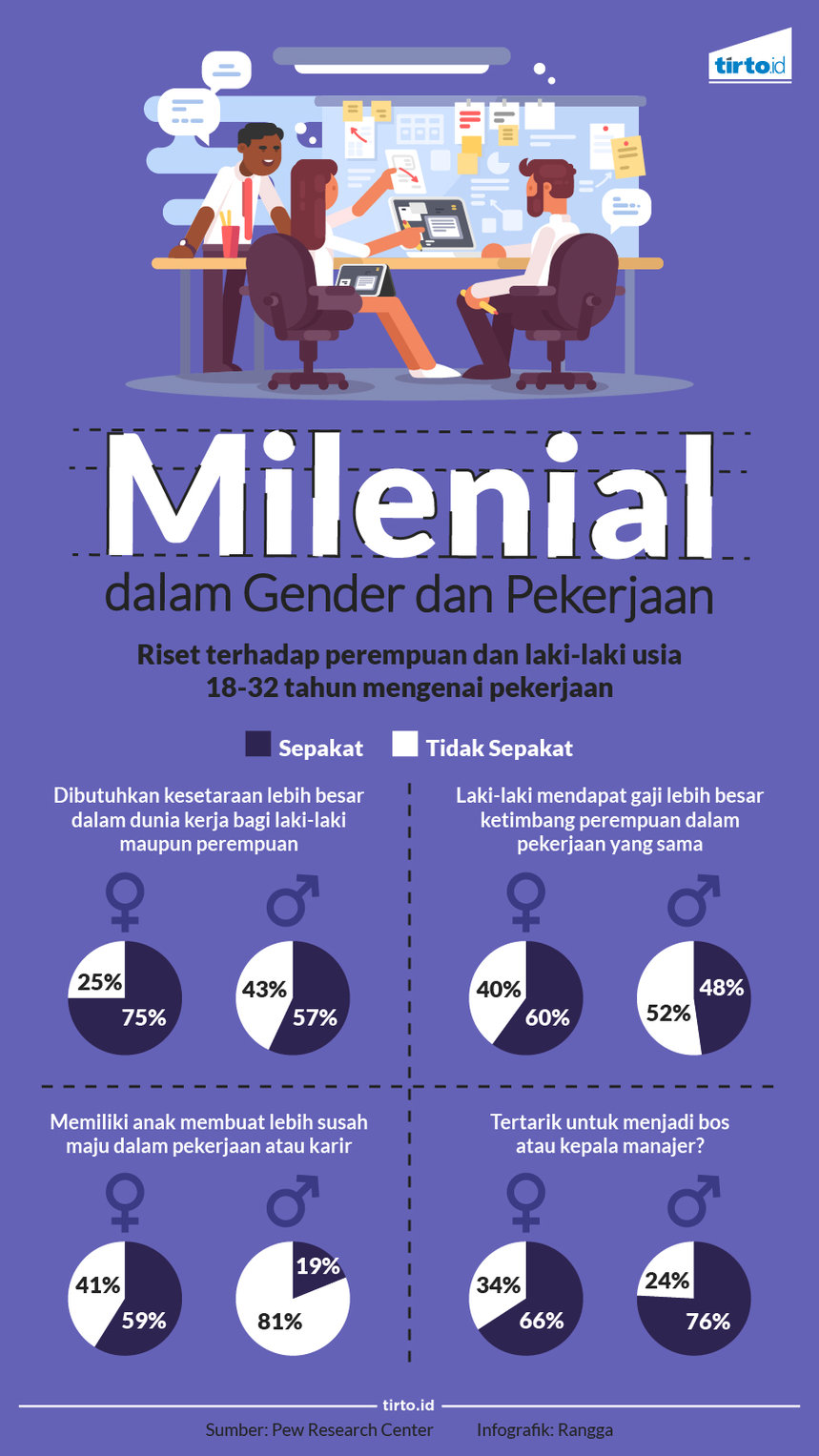

Perempuan milenal, dalam pengantar sebuah riset Pew Research Center, rata-rata menikmati pendidikan yang lebih baik ketimbang ibu atau neneknya. Generasi milenial adalah generasi paling terdidik. Kondisi ini menjadikan generasi milenial makin kritis terhadap ketidakadilan berbasis gender yang masih ada di lingkungan kerja, salah satunya soal gaji.

Pew Research mencatat bahwa 60 persen perempuan milenial tak sepakat bahwa laki-laki mendapat gaji yang lebih besar dalam jenis pekerjaan yang sama. Sebanyak 75 persen beranggapan bahwa perlu perubahan-perubahan di tempat kerja agar lebih setara.

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat gaji perempuan dan laki-laki yang cukup timpang. Menurut data Global Gender Gap Report yang disusun World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 51 dari 141 negara yang dikaji. Selisih gaji berdasarkan gender di Indonesia sampai angka 0,68. Artinya perempuan cuma digaji 68 persen dari gaji laki-laki untuk pekerjaan yang sama, sebagai konsekuensi masih adanya kesenjangan gender.

Perempuan milenial Indonesia bisa menjadi tombak terdepan untuk mengatasi permasalahan bahwa ketidakadilan gender itu masih ada, di lingkungan kerja maupun tempat lainnya. Bermodal pengalaman dan pendidikan, para milenial khususnya perempuan tentu punya sikap dan jadi pemberi perubahan soal ketimpangan gender.

Penulis: Akhmad Muawal Hasan

Editor: Suhendra

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id