tirto.id - BUDIARTI bersimpuh di depan nisan bersepuh abu-abu di pemakaman Astana Purwoloyo, Solo.

“Istirahat ya, Le…” katanya, lalu terdiam, menyeka air mata di pipinya dengan ujung kerudung hitam, lantas menabur kembang mawar dan melati. Makam anak sulungnya, Gilang, berada di undakan tertinggi. Di sekelilingnya menjulang pohon kamboja, sekira 300 meter dari kuburan massal korban kerusuhan Mei 1998.

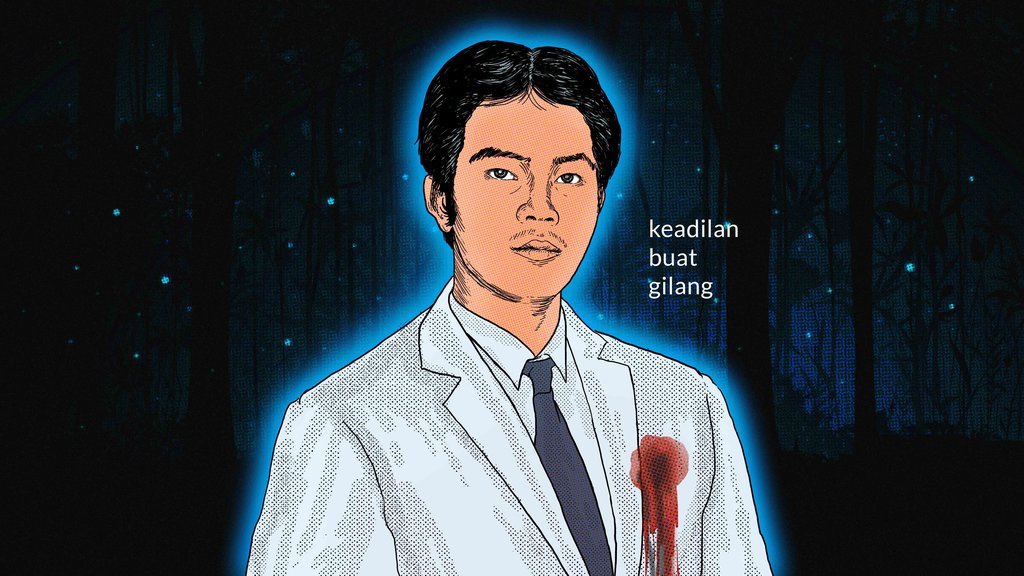

Leonardus Nugroho Iskandar lahir di Solo pada 21 Februari 1977. Keluarga memanggilnya Hoho; teman-temannya lebih akrab memanggil Gilang. Usianya baru 21 tahun ketika ditemukan tewas di hutan Watu Ploso, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

21 Mei 1998 menjadi peristiwa penting dalam transisi demokrasi di Indonesia sekaligus hari yang mengubah hidup Budiarti sekeluarga. Hari itu kali terakhir ia bertemu anaknya. Sore hari Gilang pulang ke rumah dan berkata baru saja aksi di balai kota.

“Aku mau diajak temanku kerja di Madiun. Ini untuk bayar listrik.” Gilang mengulurkan Rp30 ribu ke tangan ibunya.

Budiarti masygul. Beberapa bulan sebelumnya, anaknya yang pengamen itu pamit untuk bekerja ikut pamannya di Jakarta, tapi pulang seminggu kemudian karena tak kerasan. Menyaksikan ibunya tampak khawatir, Gilang berujar, "Tidak usah mikir macam-macam, Bu. Aku ke Madiun mau kerja baik. Adik-adik harus tetap sekolah. Aku tidak ingin adik-adik bernasib sama seperti Ibu."

Budiarti mengangguk. Ia kembalikan uang yang diserahkan Gilang.

"Kalau tidak kerasan untuk sangu pulang."

"Piye untuk bayar listrik?"

"Wis nanti bisa."

Hati kecilnya ciut. Suaminya, Fattah, menyahut dari balik kamar, “Kalau mau berangkat nanti kuantar. Aku salat dulu.”

Namun, Gilang seperti tak sabar. Ia menyaut tangan ibunya lalu bergegas pergi. Budiarti menatap punggung anaknya dengan perasaan gundah. Saat itu Gilang mengenakan kemeja lengan panjang berkelir abu-abu, jaket hitam, dan celana jins dengan rantai menjuntai di saku.

Usai salat, Fattah mengejar keluar rumah. Jejak Gilang telah raib.

“Anakmu itu difoto terus di koran. Aku diberitahu Mbah Kakung. Katanya, ‘Nugroho sering dicari polisi.’ Suruh hati-hati,” ujar Fattah. Seorang tetangga berkata sempat melihat Gilang dibonceng sepeda motor oleh dua orang. Budiarti bertambah cemas.

Sudah lebih tiga bulan Kota Solo dikepung aksi. Protes terhadap kediktatoran Orde Baru mencapai titik didih. Pada 20 Mei 1998, ribuan mahasiswa melakukan longmarch dari Universitas Sebelah Maret di Kentingan menuju Balai Kota Surakarta dan mendudukinya hingga esok hari. Mereka memaksa ketua DPRD Surakarta membacakan maklumat Reformasi. Di Jakarta, gedung DPR/MPR diduduki mahasiswa yang terus mendesak agar Soeharto lengser. Esok harinya, tepat pukul 10.00, sejarah penting terjadi: Soeharto mengundurkan diri.

PAGI sebelum berangkat, Gilang menjenguk kekasihnya di kost. Mereka baru dua bulan pacaran. Sri Hidayah saat itu kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS. Tubuhnya masih lemas usai operasi usus buntu sehingga tak ikut aksi. Gilang pamit dan berjanji akan menjemput sore hari. Saat itu Gilang memakai kemeja abu-abu, syal merah yang dililit di kepala, dan sebuah cincin merah jambu. Itu cincin milik Hidha.

Gilang tak datang. Sore itu Hidha menyusul ke rumah Budiarti. Ia bilang Gilang pergi dijemput temannya. Malam hari, hati Budiarti digulung resah. Tak bisa tidur. Baru rakaat pertama salat tahajud, ia seakan mendengar suara Gilang memanggil-manggil. Ia bergegas membuka pintu. Tak ada suara apa-apa. Tak ada Gilang.

Esoknya, Hidha kembali lagi. Gilang belum pulang. Hidha mulai cemas. Gilang tak pernah cerita tentang rencana ke Madiun. Dalam situasi politik di pucuk gelora, sungguh tak lazim Gilang pergi begitu saja tanpa mengabarkan kawan-kawannya.

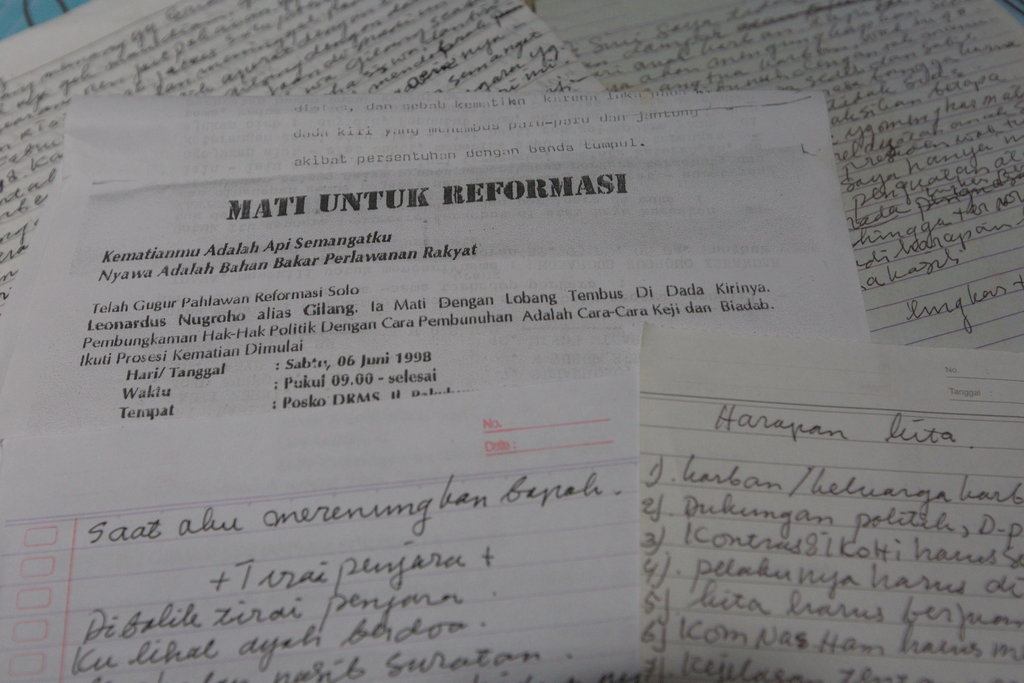

Hidha bicara keresahan itu kepada teman-teman di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta (DRMS), organisasi yang lahir pasca-Soeharto lengser. Mereka membuat pengumuman ihwal Gilang hilang, dengan ciri-ciri tato kawat melilit leher dan baju terakhir yang dia pakai. Kabar Gilang hilang menyebar.

Dua hari kemudian, 23 Mei 1998, tepat hari ini 22 tahun lalu, sebuah kabar menggegerkan teman-temannya.

Ulin Niam Yusron, saat itu sebagai Ketua DRMS, mendengar informasi dari seorang wartawan tentang penemuan jenazah di Magetan, dengan ciri-ciri mirip Gilang. Posisi tubuhnya saat itu satu tangan terikat di pohon dan satu tangan memegang bagian dada yang menganga.

Mereka segera meluncur ke rumah Budiarti untuk memastikan. Hidha menyusul dengan tergesa.

“Semoga tidak benar, ya, Bu. Semoga itu bukan Gilang…”

Hati Budiarti diguncang gempa. Ciri-ciri jenazah yang disebut, tak salah lagi, adalah anaknya.

PADA 31 Mei 1998, serombongan aktivis DRMS, beserta keluarga termasuk Sri Hidayah dan sejumlah pengacara, pergi ke Magetan. Mereka mendatangi Polres Magetan, pihak pertama yang menerima laporan ihwal penemuan jenazah.

Polisi membuka kardus di atas meja. Dengkul Hidha lemas seketika saat diperlihatkan selembar kemeja lengan panjang abu-abu penuh bercak darah. Lalu dompet, tas, sepatu, jaket, dan cincin merah jambu. Ia memalingkan muka persis ketika polisi menunjukkan foto: jenazah Gilang yang terkapar dengan tangan memegang bagian dada yang menganga.

Jenazah Gilang ternyata sudah dikuburkan oleh warga sebagai “Mr. X” di sebuah kebun kosong dengan kedalaman tak lebih dari satu meter.

Keluarga ingin memindahkan ke Solo, tapi prosesnya berbelit. Jenazah harus diperiksa polisi lalu autopsi forensik. Malam itu rombongan dari Solo pulang dengan perasaan getir.

Solo berkalang duka. Di Jakarta, peluru tentara telah merenggut nyawa Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Heriyanto, dan Hendriawan Sie di Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Empat hari sebelumnya, tubuh Moses Gatotkaca, mahasiswa Universitas Sanata Dharma, rebah disambar peluru tajam di Jalan Gejayan, Yogyakarta, pada 8 Mei 1998. Kini di Solo, Gilang ditemukan telah menjadi mayat. Kawan mereka telah mati. Bara Reformasi telah merenggut nyawa anak bangsanya sendiri.

Di rumah, Budiarti kelimpungan dengan kedatangan banyak wartawan.

“Saya tak bisa lagi bersuara…” tuturnya, mengenang hari itu.

Berkali-kali ia menghela napas panjang. Dari segala ingatan tentang Gilang, bayangan anak sulung yang ditemukan dengan dada menganga itu selalu membuat lidahnya kelu.

“Dulu waktu saya kecil, saya hidup susah karena tidak ada bapak dan harus mengurus adik-adik. Begitu saya tua, harus menyaksikan anak yang saya sayangi, yang saya cintai, saya rawat, sekarang disiksa seperti ini. Orangtua normal tidak mau anaknya dibegitukan. Salahnya apa?” Jari-jari tangan kanannya meremas-remas ujung kerudung.

BERITA kematian Gilang meledak di koran-koran. Jumat, 5 Juni 1998, sejumlah aktivis Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarata, keluarga, dan pengacara kembali ke Magetan. Hari itu digelar lagi autopsi setelah sebelumnya dilakukan Puskesmas. Hasilnya: Gilang tewas akibat pisau tajam yang dihunjamkan ke dadanya oleh “pelaku yang sudah terlatih.”

Usai autopsi, jenazah Gilang dibawa ke Solo. Rombongan berarak pulang dalam iring-iringan panjang. Semua terdiam kelu.

Ulin datang ke rumah Budiarti, “Bu, ini massa Gilang banyak banget. Kalau jenazah dibawa ke rumah, tidak muat. Saya minta izin untuk dibawa ke markas DRMS.”

Budiarti dan Fattah mengangguk pasrah.

Pelayat penuh sesak begitu peti jenazah tiba di posko DRMS di sebelah alun-alun Solo. Mereka yang berbulan-bulan menggalang aksi dan bersorak girang ketika Soeharto tumbang, meluber hingga alun-alun. Para pengamen mengalir dari berbagai kota. Tokoh masyarakat, rakyat biasa, susul-menyusul untuk berbela rasa. Sedih sekaligus marah.

Budiarti melongok ke dalam peti. Menangis sejadi-jadinya.

“Anak yang belum pernah merasakan hidup senang. Anak yang dari kecil hidup susah. Sekarang mati dengan cara seperti ini.” Budiarti meratap.

Nury Nuraini, adik Gilang yang saat itu kelas enam SD, ingat ibunya pingsan berkali-kali.

Sabtu, 6 Juni 1998, Solo dipanggang terik saat jenazah Gilang diberangkatkan. Ribuan orang memadati ruas jalan. Ambulans tersendat-sendat. Sri Hidayah mengingat ribuan orang berjalan kaki di belakang ambulans. Berjajar rapat sambil bergandengan tangan. Ada yang menggotong bendera Merah-Putih. Ada yang mengikatkan pita Merah-Putih di lengan dan kepala. Orasi dan lagu-lagu perjuangan berkumandang sepanjang jalan. Lagu Darah Juang menggaung di udara. Banyak yang menitikkan air mata. Di pinggir jalan, penduduk berjajar dengan tatap sendu. Bendera setengah tiang berkibar-kibar. Prosesi pemakaman itu benar-benar melumpuhkan jalan.

Peristiwa itu tak akan pernah lekang dari ingatan Budiarti.

Anakku yang layat begitu banyak. Anakku direndahkan dan dihina-hina, tapi anakku ada kebaikannya.

Semoga orang yang menganiaya anakku diberi kesadaran. Semoga tetesan darah anakku bisa menghapus dosa-dosanya.

PRIJO WASONO, eks-aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Solo, mengisahkan Wiji Thukul yang pertama mengajak Gilang ke sekretariat Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Solo. Awal 1995, mereka menggelar diskusi buku Pramoedya Ananta Toer yang akhirnya dibubarkan polisi. Saat itu Gilang hadir.

Gilang semakin sering ikut diskusi dan aksi-aksi. Periode 1994-1996 adalah periode paling mencorong dalam gerakan mahasiswa di Solo.

SMID Cabang Solo, underbow dari PRD (saat itu masih bernama Persatuan Rakyat Demokratik), berdiri pada Oktober 1994. Kehadiran SMID menjadi pelopor gerakan demokrasi yang sebelumnya mulai bertunas. Aksi-aksi berlangsung secara intensif, melibatkan gabungan antarkampus dan antarsektor dengan mengusung isu-isu kerakyatan.

Semboyan Satu Perlawanan, Satu Perubahan: Rebut Demokrasi berpadu dengan tuntutan politik: Cabut 5 UU Politik 1985, Cabut Dwifungsi ABRI dan Referendum di Timor-Timur. Thukul, saat itu menjadi ketua Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jaker), kerap hadir dalam aksi. Petikan puisinya, ‘Hanya ada satu kata: Lawan!’ adalah mantra bagi gerakan rakyat.

Gilang kerap membantu bikin poster dan spanduk serta menyebarkan selebaran. Ia sering menginap di sekretariat SMID. Sempat menghilang selama setahun, pada akhir 1997, Prijo menemukannya sedang mengamen dan mengajaknya aktif kembali. Saat itu gerakan di Solo kembali menggeliat usai digulung pasca-peristiwa 27 Juli 1996. Gilang hadir dalam rapat-rapat persiapan aksi. Ia menjadi barisan pelopor, juga mengatur jalur aksi dan titik-titik kumpul massa. Sesuatu yang rumit untuk aksi yang melibatkan ribuan orang dan dalam situasi represif. Ia bekerja cepat dan tak banyak bicara.

Prijo mengenalnya sebagai anak muda dengan rasa ingin tahu tinggi. Tak segan bertanya dan punya minat baca lumayan. Sebagai ketua Serikat Pengamen Indonesia Solo, Gilang kerap mengumpulkan teman-temannya.

“Mereka perlu dikpol,” ucapnya, seperti diingat Prijo. Dikpol singkatan dari pendidikan politik; salah satu proses pendidikan kader di PRD.

Di tengah bulan-bulan penuh pergolakan itulah Sri Hidayah bertemu Gilang. Ia melihat sosoknya yang tinggi, dengan kemeja dimasukkan dalam celana, pendiam tapi tampak cekatan. Ia tahu Gilang adalah pengamen dan usianya lebih muda. Penampilannya cukup sangar dengan sepatu boots, rantai menjuntai di saku celana, dan tato kawat yang melilit leher. Namun, di mata Hidha, Gilang sabar dan lembut hati.

Satu peristiwa yang tak pernah ia lupa adalah saat rapat persiapan aksi di kampus sastra UNS. Hidha yang lama absen lantaran operasi usus buntu merasa tak enak hati ikut rapat. Alhasil, ia hanya menunggu di luar. Malam itu suasana kampus gelap dan sepi. Lantaran takut, Hidha pindah tempat. Usai rapat, Gilang kebingungan mencari Hidha. Ia melampiaskan amarah dengan berulangkali meninju selembar seng yang teronggok di pojokan. Suara pun menggelegar. Dalam remang cahaya bulan, Hidha melihat wajah Gilang yang merah padam.

“Jangan bercanda! Ini situasi genting, kamu malah ngilang! Kalau terjadi apa-apa bagaimana?” Baru kali itu Hidha menyaksikan mata Gilang murka. Ia tahu Gilang mengkhawatirkannya.

Situasi saat itu mencekam. Seiring eskalasi aksi yang meningkat, intel berkeliaran di kampus. Mereka harus rapat diam-diam dan berpindah tempat. Rumah beberapa aktivis sempat disatroni. Jauh sebelumnya, para mahasiswa ditarik dari lokasi KKN, termasuk Hidha. Gerakan mahasiswa di puncak gelora. Hati-hati dan disiplin tinggi adalah kunci.

BANYAK kenangan tersimpan di laci memori Ari Budi Prehati, adik tertua Gilang.

“Mas Hoho selalu rusuh. Enggak pernah bersih-bersih kamar. Enggak pernah cuci tempat makannya.”

Meski begitu, Gilang sangat perhatian. Suatu hari ia bertanya, “Kamu mau dibeliin apa, Tik?”

Saat itu Atik, begitu ia dipanggil, ingin sekali memiliki kamus Bahasa Inggris. Sore harinya, Gilang pulang dengan kamus kecil di tangan.

“Nih kamusmu. Kecil dulu. Besok kalau sudah punya uang takbeliin yang gede.”

Kamus gede itu tak pernah terwujud. Tapi, ingatan Atik akan Gilang yang kerap mengingatkan untuk rajin belajar terus mendekam di kepalanya.

“Yang menguatkan keluargaku adalah kakakku mati terhormat. Di dalam hati kita, Mas Hoho tak mati. Mas Hoho selalu hidup di hati kami.”

Nury Nuraini, adik Gilang yang lain, punya banyak kenangan. Cendhek, artinya pendek, adalah panggilan sayang Gilang untuknya, yang memang berperawakan mungil.

“Dulu kalau pulang selalu bilang, ‘Cendhek,belikan nasi.' Sambil kasih lima ratus rupiah. Beli nasi tempe dan es teh. Sisanya buat aku. Jadi, kalau Mas Hoho pulang, aku senang!” Nury tertawa berderai-derai menceritakannya kepada saya.

Suatu hari menjelang Lebaran, Gilang menyerahkan Rp50 ribu kepada ibunya.

“Aku sama adik naik bus tingkat beli baju di Toko Asia Baru. Aku beli baju Batman dan kaus warna pink.”

Nury baru benar-benar mengetahui perihal kematian kakaknya saat kelas 3 SMP. Tanpa sengaja, ia menemukan foto Gilang saat ditemukan tewas, dengan gumpalan darah dan dada berlubang. Ia bertanya ke ibunya. Bertahun-tahun kemudian ia berselancar di internet dan mendapati poster-poster korban penculikan. Foto Gilang ada di antaranya.

“Saya baru berani terbuka ketika pelantikan anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Saat itu ada materi tentang gerakan mahasiswa. Saya cerita tentang Mas Hoho. Saya nangis. Teman-teman juga ikut nangis.”

Diam-diam rasa bangga menyusup di hatinya, “Akhirnya aku berani bilang, aktivis pengamen yang dibunuh itu adalah Masku!”

Yaya dan Adin nyaris tak punya kenangan atas kakaknya. Saat itu Yaya masih umur empat tahun dan Adin umur dua tahun.

LEDAKAN MEI 1998 di Solo berjejak cukup panjang.

27 Juli 1996, peristiwa penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, berbuntut tuduhan PRD sebagai dalang dan diikuti perburuan terhadap seluruh kader dan simpatisannya di berbagai kota. Gerakan mati suri, tak terkecuali di Solo. PRD mengubah taktik dengan mengorganisir di bawah tanah.

Untuk tetap menjaga api perlawanan, didoronglah pembentukan organ-organ berbasis di kampus. Di UNS berdiri Komite Mahasiswa Pro Demokrasi (KMPD) dengan mengusung isu-isu internal kampus, salah satunya kenaikan uang Iuran Orangtua Mahasiwa. KMPD kemudian bertransformasi menjadi Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat dengan aksi perdana pada 5 Maret 1998, menuntut penurunan harga sembako.

Dalam situasi anak-anak muda dipanggang bara, Gilang bergabung kembali.

Sebelumnya, Mei 1997, digelar Pemilihan Umum keenam di masa Orde Baru. Golkar sebagai partai penguasa menang lagi. Meski begitu, Pemilu kali itu tak mulus-mulus amat. PPP dan PDI mulai berani unjuk gigi dengan memunculkan ‘koalisi’ Mega-Bintang. PRD menyebarkan selebaran seruan Koalisi Mega-Bintang-Rakyat. Barisan perlawanan bergerak di Jakarta dan sejumlah kota besar, termasuk di Solo. Aksi grafiti dengan tulisan besar “Gulingkan Soeharto dengan Pemberontakan Rakyat” muncul di beberapa titik di Kota Solo.

Suhu politik kian memanas. Badai krisis ekonomi menerjang deras. Nilai rupiah merosot dari Rp2.300 ke Rp17 ribu per dolar AS pada Januari 1998. Pertumbuhan ekonomi anjlok hingga turun 15 persen. Tapi, Soeharto tampaknya masih percaya diri. Pada 7-11 Maret 1998 digelar Sidang Umum MPR untuk mengesahkannya sebagai presiden ketujuh kali. Intelijen melakukan operasi untuk mengamankan momen ini.

Pada 12 Maret 1998, di kantor YLBHI Jalan Diponegoro Jakarta, Komite Nasional untuk Perjuangan Demokrasi (KNPD) mengadakan konferensi pers untuk menolak hasil Pemilu. Momen itu berujung penculikan Faisol Riza, Raharja Waluya Jati, dan Herman Hendrawan. Sehari kemudian, Nezar Patria, Aan Rusdianto, dan Mugiyanto diambil paksa dari Rusun Klender, Jakarta Timur.

Operasi penculikan bergerak ke segala penjuru. Pada 12 Februari 1998, Suyat diculik di rumah seorang familinya di Solo. Salah satu pimpinan PRD, Andi Arief, diciduk di rumahnya di Lampung pada 28 Maret 1998. Petrus Bima Anugerah, yang terlihat terakhir pada 1 April 1998, raib. Wiji Thukul hilang—kemungkinan akhir Mei 1998.

Semuanya adalah aktivis PRD yang melawan kediktatoran Soeharto.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat selama periode 1997/1998, 23 orang telah dihilangkan oleh alat negara; 9 orang dilepaskan penculiknya, 13 lain hilang dan seorang ditemukan meninggal, yakni Gilang.

Aksi di kampus-kampus seluruh Indonesia semakin berkobar, menuntut Soeharto mundur. Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa ditembak mati dalam aksi di Universitas Trisakti. Di luar kampus, kerusuhan menjalar ke penjuru Jakarta. Juga merembet ke Kota Solo.

Pada 14 Mei, di Universitas Muhamadiyah Surakarta, mahasiswa menggelar aksi keprihatinan atas penembakan di Trisakti dan menuntut Soeharto mundur. Siangnya, di luar kampus, massa tak dikenal memadati jalan raya. Kerusuhan meledak hingga esok hari. Sejumlah bangunan dan pusat perbelanjaan dibakar dan dijarah. Bau asap mesiu mengepul di udara. Tak kurang 33 mayat ditemukan dalam kondisi terpanggang. Ketegangan berlangsung hingga beberapa hari. Tuntutan reformasi menggelinding semakin kencang. Di bunderan UNS, terpacak spanduk putih panjang dengan cat hitam: “UNS: Untuk Ngadili Soeharto.”

DUA LUBANG LUKA

Kepergian Gilang menambah lagi lubang luka di dada Budiarti.

“Waktu kecil aku ditinggalkan Bapak, tanpa tahu apa salahnya. Begitu tua, anakku dibunuh, dengan cara seperti itu. Tanpa tahu apa salah anakku. Itu sakit banget. Sakitttt… banget…”

Budiarti mendekapkan tangan ke dada. Bibirnya bergetar. Di luar, hujan menderas sejak sore hari. Dingin dan kepingan perih masa lalu membuat situasi membeku.

Budiarti paham mengeja kata ikhlas, tapi tak selalu mudah menerjemahkannya. Kehilangan anak sulung merupakan lakon gelap yang menggenapi kegetiran di masa kanaknya. Ia menangis berhari- hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan.

Ia tak tahu-menahu tentang politik. Tapi, politik terus menelikung hidupnya. Dulu bapaknya ditahan. Kini anaknya, 22 tahun lalu, diculik dan dibunuh. Untuk alasan yang sama sekali tidak ia ketahui.

Trauma itu kembali menghampirinya.

Usia Budiarti sembilan tahun ketika menyaksikan Ahmad Kilik Priyosuwondo dipopor bedil di depan matanya. Tengah malam pada 1967, serombongan orang menerobos ke dalam rumah. Tubuh bapaknya digelandang keluar. Suwarsi, ibunya, baru sehari melahirkan anak ketujuh. Tak ada tetangga yang berani keluar.

Saat itu otoritas militer di Solo memberlakukan jam malam. Dalam suasana gelap, bapaknya diseret sepanjang jalan sambil terus ditendang. Mendekap bayi merahnya, Suwarsi tertatih-tatih mengikuti dengan isak tangis tertahan. Budiarti menggendong adik nomor enam. Jalanan masih tanah berbatu. Bapaknya merintih perlahan dengan luka koyak di sekujur badan. Tubuhnya lemas ketika sampai di kantor Corps Polisi Militer (CPM), dekat kantor Balai Kota Solo.

Esoknya, ketika Suwarsi menyusul ke kantor CPM, suaminya sudah tak ada.

Priyo seorang tentara. Dulu anggota pasukan Siliwangi yang pindah tugas ke Solo, lalu menikah dengan Suwarsi. Budiarti berkisah, kakeknya, Mbah Harjo Dikun, memiliki tanah luas di daerah Jebres, yang ditempati secara cuma-cuma oleh banyak orang. Istilahnya magersari. Satu hari Mbah Harjo Dikun menugaskan Priyo mengurus surat-surat tanah. Banyak yang merasa terancam.

Saat itu pergolakan politik tengah mencekam dengan pemberangusan Partai Komunis Indonesia. Puluhan ribu kader, simpatisan maupun orang-orang yang dituduh tanpa alasan, kemudian ditangkap, dibunuh atau dihilangkan paksa. Priyo, yang seorang tentara aktif dan tak pernah ikut organisasi, ikut di-PKI-kan. Ia tergulung dalam prahara politik terbesar dalam sejarah Indonesia.

Bertahun-tahun Suwarsi mencari tahu keberadaan suaminya. Ia yang semula anak seorang tuan tanah, istri tentara, tak pernah kerja kasar sepanjang hidupnya, kemudian menjadi buruh membuat tegel demi menghidupi tujuh anak.

Tahun-tahun temaram itu menjadi panggung ketabahan dan ketangguhan seorang Suwarsi. Siang bekerja buruh tegel, malamnya sambil terkantuk-kantuk merampungkan pesanan membuat sulaman. Tangannya kerap melepuh terkena adonan semen yang panas. Suwarsi tak pernah mengeluh.

Delapan tahun kemudian datang sepucuk kartu pos. Dari Pulau Buru! Suwarni menjerit-jerit saking senang. Jejak Priyo sudah ketemu. Ia dibuang ke Pulau Buru, salah satu pulau di Kepulauan Maluku, kamp konsentrasi ribuan tahanan politik 1965 bikinan negara militer Orde Baru. Budiarti masih ingat setumpuk surat yang dikirim bapaknya. Itu menjadi pengobat rindu meski belum jelas benar kapan bapaknya pulang.

Sekolah Budiarti putus kelas 2 SMP. Impian menjadi guru kandas. Dua keponakan, anak dari adik ibunya yang tinggal bersamanya, juga terciduk. Sardono ditahan di penjara Ambarawa selama tiga tahun; Mulad selama dua tahun di Baluwarti, kawasan Keraton Solo yang dijadikan kamp tahanan oleh tentara Orde Baru. Langit semakin gelap ketika sang kekasih, seorang pegawai kejaksaan, pergi meninggalkannya setelah tahu bapaknya seorang tahanan politik.

Tahun-tahun itu merupakan babak paling getir dalam hidup keluarga Budiarti. Mereka yang semula hidup berkecukupan harus berjuang keras untuk bisa makan. Pergolakan politik telah merembet ke ruang-ruang sosial dan keluarga. Saling tuding dan curiga. Pada masa itu dicap sebagai "keluarga komunis" adalah mimpi buruk.

Puluhan tahun kemudian, Budiarti tak pernah mengira jika hal serupa kembali muncul. Setelah kematian Gilang, seseorang berujar, “Anaknya wong PKI, makanya ya menurun ke cucunya!”

Hati Budiarti mendidih. Tapi, pilihannya cuma satu: diam.

“Saya ndak mau pikirkan. Nanti bikin sedih.”

Budiarti selalu ingat petuah ibunya, “Ti, kamu nanti kalau sudah besar jangan sering mengharapkan bantuan orang lain. Nanti kamu sakit hati. Kalau kamu punya keinginan, ya bekerja.”

Tahun 1978, saat itu Budiarti telah menikah dan Gilang umur setahun, bapaknya dibebaskan. Dipecat dari tentara tanpa uang pensiun, bapaknya bekerja apa saja, kadang jadi tukang kayu atau buruh bangunan. Setelah ibunya meninggal pada 1992, bapaknya menikah lagi. Budiarti menyaksikan tubuh renta bapaknya jatuh pingsan saat pemakaman Gilang. Priyo meninggal pada 2014.

BUDIARTI, anak kedua dari pasangan Priyo dan Suwarni, lahir di Solo pada 26 Juli 1958. Tubuhnya mungil dengan kerut-kerut di beberapa bagian wajah. Berkerudung lebar warna terang, ia bergerak cekatan. Ia kerap bicara cepat, seperti banyak hal yang ingin disampaikan. Sejurus kemudian, suaranya tiba-tiba serak dan berubah pelan. Sepasang matanya merah berkaca-kaca setiap bercerita tentang Gilang.

Sore pertengahan Februari 2020, sambil memangku cucunya, Alif Ramadhan, ia kembali menerawang. Ia ingat Gilang yang kolokan. Gilang pernah berujar, “Kalau jadi orang miskin cuma menerima hinaan. Kita harus berubah agar tidak gampang difitnah oleh orang-orang. Makanya Ibuk berjuang, ya. Adik-adik harus sekolah tinggi.”

Gilang tak lulus SMA karena tak ada biaya. Ia tak ingin adik-adiknya bernasib sama sepertinya yang susah cari kerja. Demikian juga Budiarti.

“Aku tidak mengharapkan siapa-siapa. Aku harus bekerja dan mewujudkan amanah anakku. Amanah itu yang membuat aku kuat.”

Berdua dengan suaminya, ia menerima jahitan baju. Mesin jahit butterfly meraung dari pagi hingga tengah malam. Kadang Fattah yang menjahit dan Budiarti mengobras. Lama-kelamaan pesanan jahitan makin menipis. Budiarti lantas beralih menjahit daster borongan. Pelan-pelan ia bisa merampungkan 50 potong daster per hari dengan upah seribu rupiah setiap potong. Lalu muncul ide bikin celana kolor, celana pendek untuk dipakai sehari-hari. Ia mencari kain kiloan yang dijual murah. Sehari ia bisa menjahit sepuluh celana.

Selesai menjahit, ia berkeliling kampung memasarkan dagangannya. Sampai rumah menjelang magrib, lalu menjahit lagi hingga tengah malam. Pendapatan per hari dibagi dengan cermat: beli beras, bayar listrik, bayar sekolah. Ketika biaya sekolah anak-anaknya makin besar, Fattah terkena stroke dan tak bisa bekerja lagi. Budiarti harus menghidupi empat anak sendirian.

Nury tahu, ibunya kerap menahan kantuk menjahit hingga tengah malam agar esoknya dapat uang. Ibunya kerap menahan lapar agar anak-anaknya bisa makan kenyang.

“Biar anak saya makan cukup. Saya orang tua bisa menahan.”

Jika bayaran sekolah terlambat, ia bergegas menghadap guru dan memohon agar anaknya tidak dipersulit di sekolah.

“Saya dari dulu punya warisan dari ibu saya, rasa kasih sayang dan kesabaran. Ibu saya selalu mengajarkan untuk bersabar dan itu berlaku seumur hidup. Sabar itu tidak ada batasnya.”

Keras hati Budiarti disaksikan oleh Atik, Nury, dan adik-adiknya sejak mereka belia.

“Saya tidak mau menampakkan kepedihan di depan anak-anak saya. Saya merasa bertanggungjawab atas masa depan anak-anak. Harus menyiapkan bekal ‘sawah’ untuk mereka.”

‘Sawah’ yang dimaksud adalah pendidikan yang baik. Setiap menyebut kata ‘pendidikan’ dan ‘sekolah’, air mukanya tampak berbinar. Sore itu hujan deras mengguyur Kota Solo. Teras rumahnya beratap seng berbunyi gemeretak seperti kerikil berjatuhan saat tersiram air hujan.

Kepada keempat anaknya kegigihan itu menular.

“Aku dan adik-adik terbiasa dengan keadaan yang serba minim. Kami semua diberi mental yang kuat seperti Ibuk. Kami tahu susahnya Ibuk mencari nafkah. Dengan sendirinya kami sadar bahwa kami harus bisa membantu keuangan keluarga,” ujar Atik.

Ibunya mengajari untuk tidak malu dan gengsi. Keempat anaknya bahu-membahu mencari tambahan uang. Atik pernah jualan bihun dan nasi bungkus di sekolah. Ia juga menenteng daster dan celana kolor buatan ibunya. Saat kuliah, Nury pernah berjualan koran di lampu merah dan jadi kasir di rumah makan Padang. Sempat pula jadi pramuniaga di toko swalayan. Yaya kuliah sambil mengajar di salah satu tempat bimbingan belajar. Si bontot Adin pernah jadi tukang las, pernah juga jualan cilok.

Nury cerita, kuliahnya pernah terancam drop out lantaran menunggak uang SPP. Ia dipanggil ke ruang dekan.

“Saya tetap ingin kuliah di sini, Pak. Beri saya waktu,” tegasnya.

Meski ia juga tak tahu bagaimana cara melunasi, keluar dari ruangan, ia duduk terpekur. Kekurangan biaya masih cukup besar. Seorang perempuan kakak tingkat menghampiri dan mengulurkan Rp300 ribu. Saat itu biaya SPP dia Rp400 ribu.

“Pakai saja dulu, Dik. Saya dapat uang beasiswa.” Biaya sekolah semester berikutnya aman setelah ia mendapatkan beasiswa.

“Bagi kami, apa pun keadaannya, belajar yang utama. Sekolah sampai kapan pun,” kata Atik.

Keluarga besarnya kerap tak percaya Budiarti bisa menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Beberapa kenalannya mencibir, “Bakul celana kolor saja kok mau menguliahkan anak.” Mereka malah menuding Budiarti dapat uang dari ikut kegiatan-kegiatan advokasi di Jakarta.

“Padahal tidak. Saya tidak pernah minta-minta. Semua saya perjuangkan sekuat tenaga.”

Sebagai anak tertua, Atik paling utuh menyaksikan ketangguhan ibunya.

“Bagi kami anak-anaknya, Ibukku adalah ibu paling kuat sedunia!”

“Ibuk adalah seorang Srikandi dalam hidupku!” tegas Nury.

TAS BESAR hitam itu sudah kusam. Dengan punggung tangannya, Budiarti mengusap debu tebal yang menyelimuti. Empat buah toga dikeluarkan.

“Waktu wisuda, saya meminta anak-anak membawa pulang toga. Bayarnya lebih mahal. Ini sebagai kenang-kenangan. Perjuangannya berat untuk mendapatkan ini.” Budiarti mendekapkan satu toga ke dada. Matanya berbinar-binar.

Empat anak telah lulus kuliah. Atik lulus dari Universitas Veteran Bangun Nusantara jurusan Matematika tahun 2004. Nury lulus dari Komunikasi Penyiaran Islam, IAIN Surakarta pada 2013, dua minggu sebelum kematian ayahnya. Isti Qomariyah alias Yaya lulus dari Fakultas MIPA UNS tahun 2017. Rohmad Wahidin, kerap dipanggil Adin, lulus dari Fakultas Sastra Inggris Universitas Surakarta (UNSA) tahun 2019.

Usai Adin wisuda, Budiarti mengajak keempat anaknya pergi ke studio foto. Mereka berfoto lengkap dengan toga. Budiarti berdiri di tengah dengan senyum sumringah. Foto itu kini terpacak di ruang tamu. Bersisian dengan foto Gilang yang kerap tercantum di poster-poster korban penculikan aktivis.

Budiarti kerap menatap foto wisuda itu lama-lama. Diam-diam terselip rasa bangga. Kerja kerasnya bertahun-tahun terbayar lunas.

“Saya sudah lega. Setelah wisudanya bocah-bocah, adik-adik saya jadi mau mendengarkan saya lagi.”

Atik kini mengajar di sebuah taman kanak-kanak. Nury jadi guru PAUD, sebelumnya bekerja di Jakarta dan kembali ke Solo untuk melahirkan anak pertama. Yaya menjadi guru Fisika di sebuah SMA swasta sambil memberi les privat. Adin menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta. Dua telah menikah dan memberi lima cucu. Pada 27 Februari 2020, cucu kelimanya, anak kedua Nury, lahir.

“Kami berusaha agar Ibuk bahagia. Ibuk tidak minta kami apa-apa. Ibuk bahagia bila kami rukun dan bersama dalam satu keluarga. Saling menguatkan satu dengan lainnya,” tutur Atik.

Budiarti sudah tidak menjahit lagi. Mesin butterfly yang menemani puluhan tahun dibiarkan teronggok di ruang tamu. Setelah ada gejala katarak, matanya tak lagi awas. Ia takut mengecewakan karena jahitannya tak sehalus dulu. Kini ia menghabiskan waktu dengan memasak dan momong cucu.

“Anak-anak juga ndak mau saya capek.”

“INI SELALU selalu saya simpan di tas. Saya pakai ke mana-mana,” tangan Budiarti menggenggam sebuah pin berbentuk bulat berwarna putih. Bergambar wajah-wajah korban penculikan yang warnanya mulai pudar. “Untuk mengingatkan saya bahwa anak saya adalah korban penghilangan paksa. Di setiap pengajian yang saya ikuti, saya selalu minta didoakan oleh ustaz agar pelaku mendapat hukuman setimpal.”

Bagi Budiarti, sulur-sulur kegetiran di masa lalu telah membuatnya kokoh melintasi badai. Kekuasaan telah merenggut paksa miliknya yang berharga. Dulu bapak, kini anak. Dua lubang luka karena kekerasan negara. Semua tanpa alasan yang jelas. Semua tanpa pertanggungjawaban semestinya.

Ia masih ingat rasanya dikucilkan karena bapaknya seorang tapol. Ia tak akan lupa rasanya dihina lantaran anaknya hanya pengamen, tak mungkin mati karena memperjuangkan demokrasi. “Paling juga karena nyuri…” kata orang-orang.

Ia menekan perasaan dalam-dalam saat dianggap tak pantas punya mimpi menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi.

Budiarti menolak kalah. Ia ingat Suwarsi yang memberi teladan ketangguhan. Ia juga ingat kata-kata Gilang agar mereka berjuang mengubah nasib.

Kepergian Gilang kemudian menghamparkan cakrawala baru.

Jika semula dunianya hanya urusan domestik dan mesin jahit, ia lalu berkenalan dengan para aktivis. Ia bergabung dengan keluarga korban penghilangan paksa. Ia berdiri di barisan paling depan. Tangan yang biasanya akrab berteman gunting dan benang, kini erat menggenggam poster bergambar wajah anaknya. Ia pergi ke Jakarta, berjumpa Munir, pergi ke Kejaksaan Agung, melobi ke DPR saat pembahasan Pansus Penghilangan Paksa tahun 2009. Ia juga ikut audiensi ke kantor menteri. Ia yang biasanya hanya menangis setiap bicara tentang anaknya, kemudian bisa berkata tegas kepada pejabat negara.

Budiati menjadi dekat dengan Yu Pon, istri Wiji Thukul, dengan keluarga Suyat di Sragen, dengan almarhumah Mami Koto, ibu Yani Afri di Jakarta. Ia juga berkenalan dengan keluarga korban kekerasan negara lain. Korban penembakan Trisakti – Semanggi. Korban kekerasan Tanjungpriok. Korban kekerasan politik 1965.

Nestapa yang sama telah menyatukan hati mereka. Para ibu yang sama-sama terluka lantaran kekejian politik telah merenggut paksa anak-anak mereka. Para ibu yang sama-sama meniti babak baru: dari ibu rumah tangga menjadi perempuan berhati baja yang gigih memperjuangkan nasib anak-anaknya.

21 tahun delapan bulan selepas kematian Gilang, Budiarti tak putus harap untuk menemukan kejelasan mengapa anaknya dibunuh.

“Saya masih bisa nyekar ke makam anak saya. Orangtua lainnya, harus nyekar ke mana… wong anaknya tidak ketemu…”

Anak-anak Budiarti tak ada yang menghalangi. Kakak dan adik-adiknya yang sedikit keberatan.

“Untuk apa lagi to, Mbak? Kan anakmu sudah ketemu. Nanti terseret-seret seperti Bapak dulu!”

“Sebagai ibunya, aku ingin tahu mengapa anakku dibunuh seperti itu. Aku juga berjuang untuk keluarga yang anak-anaknya belum ketemu,” jawabnya.

Ia tahu kakak dan adik-adiknya trauma akan peristiwa terhadap bapaknya puluhan tahun silam.

Satu keinginan yang belum kesampaian: Ia ingin sekali bertemu Presiden Jokowi.

“Waktu Pak Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, saya berdoa semoga bisa menjadi presiden. Bener lho, saya berdoa setelah salat malam. Pak Jokowi, kan, baik. Eh, benar, akhirnya jadi presiden.”

Pernah sekali ia bertemu Jokowi saat diundang oleh Komnas HAM dalam peringatan hari HAM 2014 yang diselenggarakan di Gedung Agung, Yogyakarta. Usai acara, bersama ibu-ibu korban pelanggaran HAM lain, ia ikut berdesak-desakan mendekat ke Jokowi. Dari jarak lima meter, ia menyaksikan ibu-ibu tapol 1965 bersalaman dan berbincang dengan Jokowi. Ia ingat bagaimana kepala Jokowi merunduk mendengarkan. Sekuat tenaga ia merangsek maju, tapi tubuh mungilnya tergencet di antara kerumunan. Impiannya kandas untuk bisa menjabat tangan dan berbincang dengan Jokowi.

“Saya cuma ingin Pak Jokowi bisa mendengar suara hati saya. Suara hati seorang perempuan, seorang ibu, yang ingin bertanya tentang (keadilan atas kematian) anaknya,” ujar Budiarti kepada saya.

Di luar, hujan masih menggulung Kota Solo.*

==========

Lilik HS adalah penulis lepas.

Agus Heru Setiawan, yang menyediakan foto-foto untuk naskah ini, adalah dosen fotografi ISI Surakarta.

Penulis: Lilik HS

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id