tirto.id - Pada dasarnya negara bertanggung jawab menyediakan rumah layak bagi warganya. Alghiffari Aqsa, Direktur LBH Jakarta, menegaskan bahwa rumah semi permanen yang dibangun warga korban penggusuran telah membantu pemerintah. Sebab warga dengan mandiri membangun rumah swadaya. Dia menganggap jika terjadi penggusuran, selayaknya pemerintah tak perlu mengabaikan ganti rugi atas dasar warga tak memiliki sertifikat tanah.

“Ketika negara tak mampu menyediakan rumah layak, jangan hancurkan apa yang dibangun masyarakat. Mereka (masyarakat korban gusuran) membangun rumah swadaya, saya sepakat itu membantu tugas negara,” kata Alghiffari.

Alghiffari berujar jika tak ada alternatif selain penggusuran, ada tahapan-tahapan dan syarat yang harus dipenuhi. Beberapa di antaranya yaitu pemberitahuan, musyawarah yang tulus, digusur tidak saat cuaca buruk, memberi akses bantuan hukum, dan harus ada proses penggantian ganti rugi.

“Mencegah pemiskinan struktural, mencegah adanya pelanggaran HAM,” tuturnya.

Menurut Alghiffari kecenderungan pemerintah saat ini melakukan pembangkangan terhadap putusan hukum. Pendapatnya tersebut merujuk pada beberapa putusan terkait kasus penggusuran dan sengketa lahan. Maka dari itu dia was-was, jika class action warga Bukit Duri dan Pasar Ikan dikabulkan majelis hakim, tak akan berdampak apapun.

“Saya tidak khawatir warga menang atau tidak, saya justru khawatir warga menang tapi justru tidak mendapatkan apa-apa karena pemerintah membangkang keputusan pengadilan,” ungkapnya.

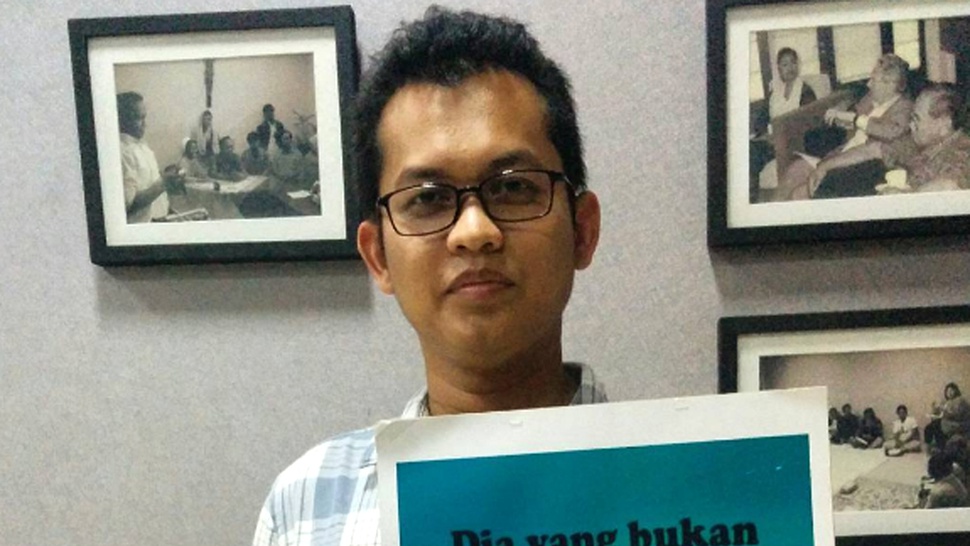

Berikut perbincangan antara Alghiffari Aqsa dengan reporter Tirto, Dieqy Hasbi Widhana dan Reja Hidayat.

Seperti apa konsep hunian alternatif untuk penggusuran?

Konsep hunian alternatif menurut LBH, kita bisa menggunakan parameter General Comment No.4 (Komentar Umum Committee on Economic, Social and Cultural Rights No.4 tahun 1991) mengenai hak atas perumahan yang layak.

Ada 7 standar kelayakan. Kelayakan terkait kepastian hukum ataupun secure tenure. Kemudian kelayakan secara fisik. Ada juga kelayakan terkait aksesibilitas. Ada juga kelayakan terkait ketersediaan layanan atau bahan baku, juga infrastruktur. Juga kelayakan terkait harga terjangkau atau tidak. Kelayakan budaya, lokasi, bisa diakses kelompok rentan, difabel, dan lain-lain. Itu yang harus jadi parameter kelayakan rumah di Indonesia. Karena Indonesia sudah meratifikasi kovenan internasional terkait hak-hak sosial budaya, itu ada di General Comment No.4 tahun 1991.

Jika ada rencana penataan kota, maka ada beberapa solusi yang kita tawarkan berdasarkan diskusi dengan ahli. Satu, relokasi ke tempat lain yang lebih layak dari sebelumnya dengan memenuhi 7 standar tadi. Jadi direlokasi baik itu rusun atau lahan baru, tapi tetap dengan standar kebijakan PBB tadi. Tapi juga ada yang (tetap) di situ, direvitalisasi kampungnya, ditata kampungnya. Jika ada konflik, konfliknya diselesaikan. Jika ada sengketa, bisa berbagi lahan. Jika kumuh, direvitalisasi diberdayakan warganya untuk memperbaiki kampungnya didukung arsitek komunitas dan pemerintah.

Apa saja alternatif kerja sama dengan warga?

Ada banyak alternatif terhadap penggusuran yang sudah dilakukan di Indonesia. Misalnya bagaimana penataan di Kalicode, Stren Kali (Jagir Surabaya), bagaimana pembagian lahan di Kebon Pisang Makassar. Solusi terhadap penataan tidak melulu penggusuran paksa, tapi bisa dengan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan berbagai stakeholder untuk melakukan penataan secara partisipatif.

Ada istilah namanya collaborative government di mana masyarakat diikutsertakan secara aktif dalam pembangunan kotanya. Baik dalam perencanaan, bahkan dalam eksekusi atau pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Pemerintah bertugas menghormati, membantu perencanaan yang sudah digagas masyarakat.

Misalnya ingin merevitalisasi waduk yang di pinggir waduk banyak masyarakat. Nah, masyarakat tersebut seharusnya bisa diikutsertakan mendesain waduk fungsinya menampung air tetap berjalan, ruang terbuka dan tempat menarik untuk dikunjungi, hak atas perumahan warga tidak dilanggar.

Hal ini memang berat bagi pemerintah yang ingin kerja instan dalam enam bulan atau satu tahun harus dapat langsung perubahan signifikan. Karena pemberdayaan itu harus dilakukan bertahun-tahun. Tapi ini sudah dibuktikan sebagai program yang berhasil di Bangkok. Di mana ciri kotanya cukup mirip dengan Jakarta, sangat crowded, macet, padat. Di Bangkok berhasil, kenapa tidak di Jakarta?

Kenapa tak bisa diterapkan di Jakarta?

Karena pemerintah tidak mau membuka diri untuk inovasi perubahan sosial. Pemerintah masih memakai cara lama, ada penataan ya digusur, solusinya yang dianggap membeli atau punya hak milik dikasih rusun, yang tidak punya KTP DKI diusir begitu saja.

Dari 7 syarat hunian tadi, itu semua dalam menerapkannya harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah masyarakat korban gusuran punya surat tanah atau bukti pembelian, atau pembayaran PBB?

Hak atas perumahan itu hak konstitusional warga negara, diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat (1). Jadi negara wajib memenuhinya, itu juga diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang HAM.

Jadi ada atau tidak ada hak milik, sebetulnya negara wajib menyediakan perumahan yang layak bagi warga negaranya dengan program-program tertentu.

Saya mengapresiasi pendapat Jokowi waktu menjadi Walikota Solo. Ketika ada penggusuran PKL di Solo, Jokowi bilang kita tidak peduli KTP-nya KTP mana, karena mereka semua warga Indonesia. Tapi kemudian berbeda di DKI, tidak dicontoh Ahok. Sekarang dilihat, warga ini KTP mana. Padahal hak atas perumahan itu melekat pada setiap orang, entah KTP Jakarta atau provinsi lain.

Mengenai dokumen terkait tanah atau rumah, peraturan pemerintah tentang pengadaan tanah, mengistimewakan yang tinggal lebih dari 20 tahun. Begitu juga KUH Perdata 1963 juncto 1967. Undang-undang Pokok Agraria kita justru mengatakan bahwa orang yang keadaan ekonominya lemah harus diutamakan dalam pemanfaatan lahan. Setiap orang punya tanggung jawab untuk memelihara tanah dan tanah punya fungsi sosial orang yang kurang beruntung diutamakan.

Misalnya ada orang yang betul-betul tidak mampu tapi dia menyewa, bukan pemilik rumah yang akan digusur. Seharusnya dia juga harus diberikan alternatif yang lain, baik rusun ataupun rumah. Karena dia orang yang tidak mampu. Selama ini, kan, di DKI orang yang ngontrak tidak dipindahkan ke Rusun.

Berarti mereka yang membangun hunian semi permanen sebenarnya membantu negara menyediakan rumah?

Karena rumah adalah kebutuhan pokok, kemudian negara abai, negara hanya mampu menyediakan sekitar 250 ribu unit per tahun. Warga kemudian punya inisiatif membuat rumah sendiri, entah permanen, semi permanen, ataupun cuma kardus. Ketika negara tak mampu menyediakan rumah layak, jangan hancurkan apa yang dibangun masyarakat. Mereka (masyarakat korban gusuran) membangun rumah swadaya, saya sepakat itu membantu tugas negara.

Kalau soal biaya, lebih murah memakai metode pemberdayaan atau dengan cara penggusuran yang sudah diterapkan sekarang?

Kita harus lihat contohnya Ciliwung Merdeka. Memang cukup mahal, tapi kalau kita dalami efek sosialnya, masalah ekonomi dan sebagainya, saya rasa itu harga yang cukup pantas. Bahkan mereka mungkin tidak membutuhkan bantuan dana dari pemerintah secara keseluruhan karena mereka bisa mendanai sendiri dengan kredit-kredit maupun bantuan dari swasta. Jadi kalau kita katakan rusun itu cara yang murah bagi pemerintah, secara riil memang sangat murah.

Terkait pemberdayaan, sebenarnya berapa panjang waktu yang dibutuhkan untuk merelokasi warga?

Proses pemberdayaan tidak ada ujungnya, tidak ada hentinya. Makanya pemerintah harus bekerjasama dengan aktor-aktor yang lain, pekerja sosial, atau aktivis perkotaan. Mereka yang kemudian bisa didorong untuk melakukan pemberdayaan secara tak terbatas.

Dalam kasus Kali Code, itu Romo Mangun lebih dari lima tahun melakukan pemberdayaan. Prosesnya panjang. Bisa jadi tahun pertama bagaimana memenuhi kebutuhan pemerintah agar warga mundur yang pinggir kali. Tahun kedua bagaimana revitalisasi bangunan rumahnya. Jadi solusi alternatif itu menjawab tidak hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial. Itu yang menjadi keunggulannya. Itu bisa jadi menyebabkan prosesnya lebih lama.

Pemerintah bisa menjadi mediator bagi sengketa masyarakat dengan pihak lain? Tapi kalau sengketa masyarakat dengan pemerintah, misalnya karena menempati lahan negara?

Ada prinsip ataupun tanggung jawab negara atas perumahan untuk melindungi orang tidak berumah, terancam penggusuran paksa. Ada mandat untuk memenuhi, dia secara aktif membuat program-program perumahan.

Jika ada pihak swasta bersengketa dengan masyarakat, masyarakat bisa menengahi seperti yang terjadi di Kebun Pisang, Makassar. Jadi walikota berinisiatif untuk mendamaikan, mencari jalan tengah kemudian tercapailah solusi berbagi lahan.

Kalau sengketa dengan pemerintah, seharusnya lebih mudah lagi. Karena pemerintah yang punya power, otoritas. Misalnya ada peraturan pemerintah tentang penelantaran orang dan juga ada undang-undang pokok agraria. Jika ada orang yang mau direlokasi tapi pemerintah tidak punya tanah yang tersedia, pemerintah bisa lihat mana lahan-lahan atau tanah yang ditelantarkan swasta atau BUMN. Lebih mudah kalau di Bangkok, biasanya tanah-tanah BUMN yang diambil. Kemudian dijadikan lahan baru tempat tinggal warga. Itu bisa jadi solusi.

Data 2013 ada 7,5 juta hektar lahan ditelantarkan oleh swasta. Mungkin sekarang 5 juta hektar. Itu se-Indonesia. Nah, di Jakarta kita tidak tahu, tidak punya datanya. Tapi kita masih bisa melihat lahan-lahan di pinggiran Jakarta yang masih kosong, bahkan di pinggiran Jalan Jenderal Sudirman saja masih banyak dan belasan tahun tidak dibangun, itu sudah termasuk penelantaran tanah tapi tidak ditegur. Menelantarkan tanah ada pasal pidananya.

Warga yang masih dalam proses gugatan class action Bukti Duri dan Pasar Ikan, khususnya Pasar Ikan, kembali menetap di tempat gusuran. Mereka tak diakui beralamat di daerah bekas gusuran, tapi masuk DPT Pilkada DKI 2017. Ada apa?

Ini pemerintahan munafik. Di satu sisi membutuhkan legitimasi atau suara dari masyarakat tapi hak atas perumahannya tidak diakui. Bahkan hak atas identitasnya ingin diakui sebagai warga RT berapa RW berapa, Kecamatan dan Kelurahan mana, itu pun tidak diakui. Ini sering terjadi. Akhirnya warga miskin atau korban penggusuran hanya berulangkali menjadi lumbung suara tapi tidak pernah diperhatikan haknya. Kita sangat menyayangkan hal tersebut.

Ada data terbaru dari KPUD yang mengatakan DPT turun, asumsinya karena banyaknya penggusuran. Kita bisa mengatakan jika data KPUD itu benar, tidak hanya hak atas perumahannya yang dilanggar dengan penggusuran, tetapi hak warga negara untuk berpolitik itupun dilanggar.

Jika ditinjau cara pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menggusur warganya dalam tiga periode kepemimpinan ke belakang, apa saja perbedaannya? Dari masing-masing mereka, hak warga seperti apa yang diabaikan?

LBH Jakarta menganggap kebijakan penggusuran paksa dari satu gubernur ke gubernur yang lain sama saja. Memang ada sedikit perbedaan ketika Jokowi menjadi gubernur, beberapa kali musyawarah terkait relokasi. Tetapi berubah ketika Ahok menjadi gubernur. Musyawarah tidak muncul lagi sebagai salah satu proses yang wajib diterapkan.

Di jaman Foke (mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo) dan Sutiyoso pun seperti itu, tidak ada musyawarah yang tulus dalam penataan lahan, yang ada adalah sosialisasi dan surat teguran. Kemudian ada surat peringatan 1, 2, dan 3 dan surat bongkar itu sama saja.

Ada perbedaan di jaman Ahok mungkin lebih bagus dalam manajemen pembayaran rusun, sudah menggunakan sistem Bank DKI. Orang yang bukan korban penggusuran tidak bisa menjadi penghuni. Orang yang tidak sesuai peruntukan rtersebut, rusunnya disegel atau orangnya diusir. Nah itu cukup baik di eranya Ahok, berbeda dengan eranya Foke manajemennya carut-marut.

Berdasarkan survei kita (LBH Jakarta) rusun justru meningkatkan pengeluaran orang-orang korban penggusuran dibandingkan saat masih di kampung sebelumnya. Ataupun banyak yang kehilangan sumber penghasilan ketika menjadi korban penggusuran. Nah, ini juga harus dijawab oleh Ahok, tidak sekedar mekanisme administrasi.

Sebenarnya tempat relokasi seharusnya permanen atau bagaimana? Sebab ada beberapa rusun yang sudah rusak, misalnya, Jatinegara Barat. Kemudian setiap kepala keluarga ada perjanjian kontrak bisa menempati rusun sepanjang 2 tahun. Di saat tertentu, kapan pun pemerintah membutuhkan tanah tersebut, penghuninya harus rela diusir tanpa menggugat. Bagaimana menurut Anda?

Itulah mengapa kita mengatakan tidak sesuai dengan standar kelayakan secure teniur, kepastian hukum, mereka bisa setiap saat diusir jika pemerintah butuh atau jika dia tidak membayar tagihan. Akhirnya mereka tidak punya rasa kepemilikan terhadap rusun.

Ini sebenarnya debatable juga, mereka harus diberikan rusunawa atau rusunami. Sebenarnya masuk akal kalau mereka diberikan rusunami. Jadi uang sewa yang mereka keluarkan bisa diganti dengan kepemilikan. Dalam jangka waktu tertentu, katakanlah 20 tahun, mereka tidak bisa mengalihkan kepemilikan tersebut, kecuali pada anak atau orang yang ada dalam kartu keluarga. Jadi ada solusi yang permanen bagi orang-orang yang jadi korban penggusuran.

Bagaimana perkembangan class action Pasar Ikan yang didampingi LBH dan Bukti Duri?

Kalau class action Bukit Duri itu teman-teman Ciliwung Merdeka. LBH di Pasar Ikan, Akuarium, itu baru tahap awal, sidang identitas, legal standing, menentukan ini class action atau bukan, belum sampai proses jawab-menjawab atau pembuktian. Kalau Bukit Duri sudah sampai pembuktian seingat saya, karena dua sidang sebelumnya saya hadir untuk solidaritas.

Soal class action, seberapa besar kemungkinan warga bisa menang gugatan?

Sebagai negara hukum, orang yang paling lemah sekalipun seharusnya bisa mendapat keadilan dari institusi-institusi resmi terutama pengadilan. Yang jadi pertanyaan, apakah Pemprov atau pemerintah mau mematuhi keputusan pengadilan. Itu justru masalah sekarang.

Di Indonesia justru pemerintah yang paling sering membangkang dari putusan pengadilan. Saya tidak khawatir warga menang atau tidak, saya justru khawatir warga menang tapi justru tidak mendapatkan apa-apa karena pemerintah membangkang keputusan pengadilan.

Itu dapat dilihat dari menangnya nelayan dalam keputusan reklamasi di Pengadilan Tata Usaha Negara, tingkat pertama. Hakim dengan putusannya sudah menyatakan bahwa proyek harus dihentikan sementara sampai kasus berkekuatan hukum tetap. Hakim menganggap proyek reklamasi melanggar hak warga, tidak partisipatif, dan merusak lingkungan, menghambat akses nelayan.

Selang beberapa bulan setelah putusan, itu tidak dihormati oleh Pemprov, proses tetap berjalan. Akhirnya Pemprov menang di tingkat kedua, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bayangkan selama berapa bulan Pemprov dan swasta melakukan pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Padahal ada provisi harus dihentikan sementara project-nya. Jadi kalau pengadilan sudah menyatakan stop sampai proyek berkekuatan hukum tetap, itu harusnya di-stop. Kalau tidak itu pelanggaran konstitusi, penghinaan terhadap sebuah negara hukum. Tapi itu dilakukan oleh Pemprov.

Begitu juga ketika penggusuran Bukit Duri, Ahok bilang kalau gak setuju gugat ke pengadilan. Ketika digugat justru Ahok melakukan penggusuran. Begitupun juga dengan Bidara Cina di Pengadilan Tata Usaha Negara menang, tapi tetap akan digusur. Ini sama juga Jawa Tengah dengan putusan Rembang (Semen Gresik) di Mahkamah Agung sudah menang, kemudian masih tetap ingin didirikan pabriknya dengan mengganti luasan ataupun izinnya.

Kita jangan tanya warga bisa menang apa tidak, saya yakin sangat besar peluangnya warga bisa menang. Tapi peluang pemerintah untuk menghormati putusan itu sangat kecil saat ini.

Penulis: Dieqy Hasbi Widhana

Editor: Zen RS