tirto.id - Kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya) membuka tabir kelam penyelesaian kasus serupa di lingkup kampus. Pelaku sekadar diberi sanksi sosial tanpa adanya pidana. Berbeda dengan korban yang cenderung mendapat tekanan dan tersudutkan oleh lingkungan sekitar.

Hingga saat ini Agni harus menerima kenyataan bahwa pihak kampus Universitas Gajah Mada (UGM) memilih menganggap kasusnya sebagai pelanggaran ringan. Pelaku tak bisa dikeluarkan seperti harapan Agni. Ia hanya diberi sanksi berupa penundaan kelulusan dan pengulangan KKN. Pihak rektorat juga belum memberi keputusan terkait rekomendasi sanksi yang diajukan tim investigasi sejak Juli 2018.

“Bina mereka [agar] masa depan lebih baik semua. Hukuman [sesuai] nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai pendidikan,” kata Nizam, Dekan Fakultas Teknik UGM. Ia juga menyayangkan Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM karena menerbitkan reportase soal kasus kekerasan seksual ini.

Kekerasan Seksual di Kampus Belahan Dunia Lain

Agni tak sendiri. Di kampus berbagai belahan dunia lain, banyak kasus kekerasan seksual yang juga terabaikan. Di Universitas Cambridge, Amerika Serikat, pada periode Oktober hingga Desember 2017 hanya enam kasus kekerasan seksual yang dilaporkan secara resmi pada mereka. Kekerasan seksual ini meliputi aktivitas meraba, pelecehan, sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan, dan pemerkosaan.

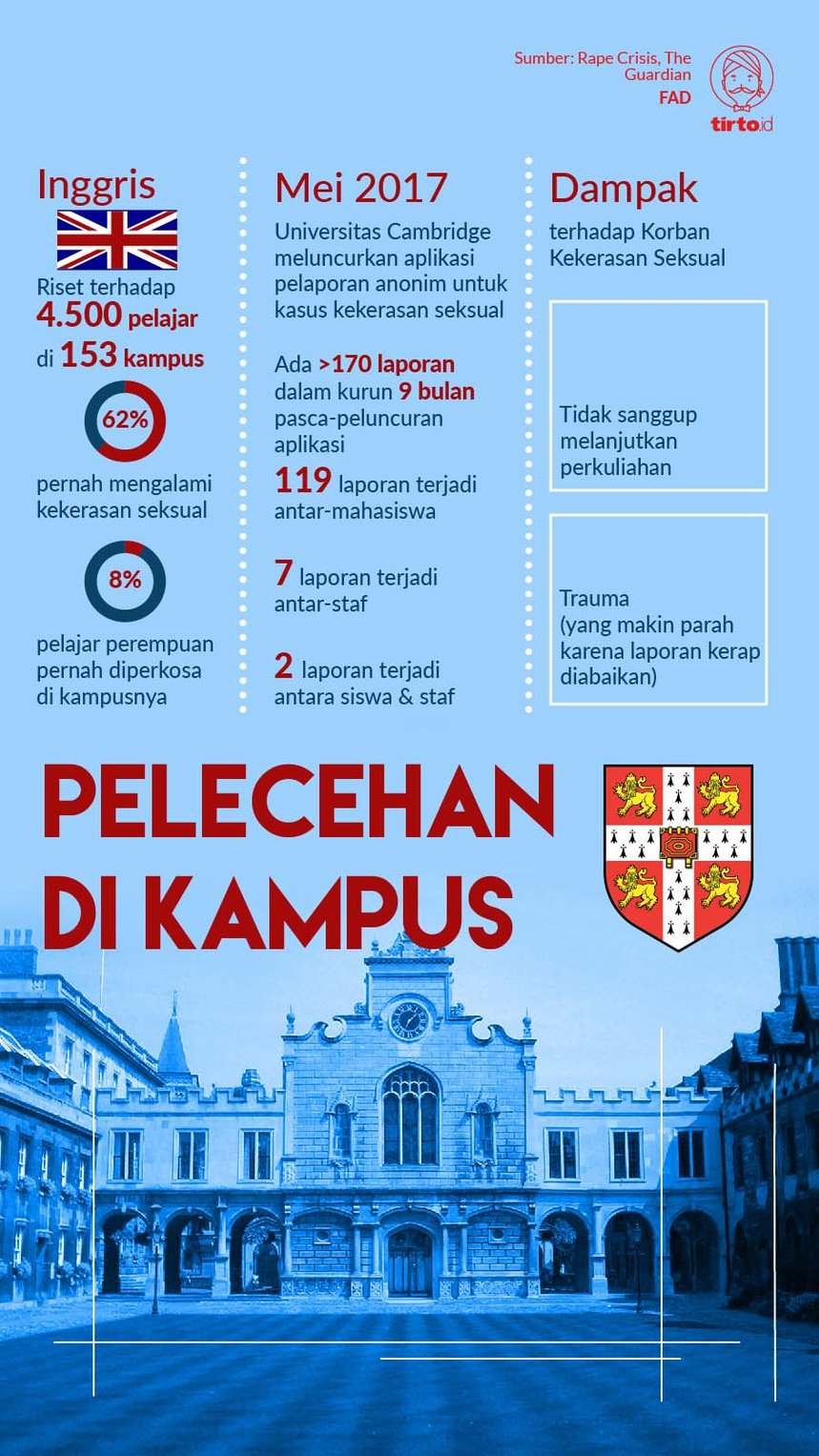

Namun, sejak mereka meluncurkan aplikasi pelaporan anonim pada Mei 2018, jumlah laporan kasus kekerasan seksual di kampus meningkat drastis. The Guardianmenulis ada 173 kasus dilaporkan pasca sembilan bulan aplikasi diluncurkan.

Mayoritas pengaduan yakni sebanyak 119 kasus melibatkan kekerasan seksual antar mahasiswa. Lalu tujuh kasus melibatkan sesama staf, dua kasus terjadi antar mahasiswa dan staf, sementara sisanya tidak melibatkan staf maupun mahasiswa.

“Korban di Cambridge dan universitas lain, sangat kecil kemungkinannya mengajukan keluhan resmi,” tulis laporan tersebut.

Laporan lain dari The Guardian lugas menyebut bahwa wabah kekerasan seksual telah terjadi di universitas-universitas Inggris. Revolt Sexual Assault dan The Student Room, seperti dikutip oleh The Guardian, menyatakan 63 persen dari 4.500 mahasiswa di 153 perguruan tinggi di Inggris pernah mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 8 persen responden perempuan mengungkap kasus perkosaan justru terjadi saat mereka sedang berada di kampus.

Ketimpangan Respons Laporan

Seperti Agni, korban kekerasan seksual lain lazim mengubur kasusnya dalam-dalam tanpa melakukan pelaporan, baik ke pihak kampus, maupun kepolisian. Alasannya beragam, mulai dari khawatir mendapat stigma hingga pesimis laporannya ditanggapi dengan baik.

Laman Rape Crisis menyebut mereka yang berani angkat bicara ke kampus hanya berjumlah 6 persen saja. Sementara korban kekerasan seksual di kampus yang melapor ke polisi hanya berjumlah 15 persen.

“Dari jumlah tersebut hanya 2 persen yang mengaku puas atas proses laporan,” ungkap layanan yang diakses oleh 78.461 individu per tahun ini.

Ketika memilih bersuara dan melakukan laporan, korban tak lantas duduk tenang. Mereka harus berhadapan dengan proses laporan berbelit, menghabiskan banyak waktu, menguras tenaga, dan pikiran.

Padahal di sisi lain, penyintas juga harus berkonsentrasi menyelesaikan mata kuliahnya. Dampaknya selain berpengaruh pada kesehatan mental, kepercayaan diri, dan kehidupan sosial, banyak penyintas akhirnya keteteran mengikuti kuliah.

“Seperempat responden melewatkan kuliah, terutama untuk menghindari pelaku. Sementara 16 persen lainnya memilih menangguhkan kuliah atau berhenti sama sekali,” tulis The Guardian.

Banyak kelompok korban yang tinggal sendiri dan jauh dari keluarga seringkali bingung saat mendapat kekerasan seksual. Ketika mencari bantuan, mereka justru terisolasi dari jaringan dukungan yang ada.

Trauma mereka diperparah oleh proses pelaporan dan konseling yang obstruktif membikin krisis kesehatan mental semakin menjadi. Dalam laporan Revolt Sexual Assault dan The Student Room, seorang responden terang-terangan melihat kasusnya ditutup dan diabaikan.

Selain respon dari lingkungan, kurangnya pemahaman terhadap kasus kekerasan seksual menjadi faktor lain minimnya pelaporan. Revolt Sexual Assault, seperti ditulis The Guardian, mencatat sebanyak 56 persen korban meyakini kasus yang mereka alami tidak cukup serius untuk dilaporkan.

Padahal, penting bagi mereka menyadari bahwa kekerasan seksual layak mendapat perhatian dan porsi penyelesaian khusus. Karenanya pendidikan dan pemahaman tentang kekerasan seksual harus dimulai sebelum para siswa masuk universitas.

Persoalan menjadi lebih pelik karena umumnya universitas belum menerapkan pola preventif kekerasan seksual. Tak hanya itu, penyelesaian kasus kekerasan seksual di lingkup kampus juga sering mandek di tahap tertentu.

Bahkan, langkah Cambridge mendeteksi kasus dengan membuka aplikasi pelaporan anonim tampak tersendat karena identitas pelaku dan korban tak bisa diketahui dengan pasti.

Editor: Maulida Sri Handayani