tirto.id - Presiden Joko Widodo geram dengan kinerja para menterinya. Itu terlihat kala Jokowi menyampaikan pidato pengantar dalam rapat kabinet 18 Juni lalu--yang videonya baru dirilis pada Minggu (28/6/2020). Dalam rapat itu Jokowi marah-marah terhadap para menteri dan pimpinan lembaga yang tak maksimal bekerja merespons pandemi COVID-19.

"Saya harus ngomong apa adanya: enggak ada progres yang signifikan [dalam penanganan COVID-19], enggak ada," kata Jokowi.

Dalam pidato tersebut suara Jokowi beberapa kali meninggi, termasuk ketika mengatakan masih ada saja menteri yang bekerja seperti sebelum pandemi, "biasa-biasa saja," padahal keadaan sekarang sedang krisis. Bagi Jokowi, semestinya para menteri dan kepala lembaga tidak menganggap situasi ini normal.

Salah satu yang jadi sorotan Jokowi adalah serapan anggaran Kementerian Kesehatan yang rendah—hanya 1,53 persen dari anggaran sebesar Rp75 triliun. Ia meminta anggaran kesehatan segera digunakan untuk membayar tunjangan dokter, dokter spesialis, dan tenaga medis lain.

Maka ia meminta anak buahnya untuk membuat kebijakan luar biasa (extraordinary) dalam menghadapi krisis akibat COVID-19. Jika tak ada kemajuan berarti, Jokowi bilang akan melakukan reshuffle menteri-menteri yang tidak becus atau bahkan "membubarkan lembaga". "Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata mantan Gubernur DKI ini.

Meski demikian, sebagian kalangan menganggap kemarahan Jokowi itu sebagai pepesan kosong. Haris Azhar, misalnya, menilai ekspresi Jokowi hanya basi-basi dan upaya melempar tanggung jawab ke bawahan. Pasalnya, kata Haris, Jokowi adalah 'bos' dari semua menteri dan jajaran kabinet yang seharusnya memberikan arahan lebih jelas dalam penanganan COVID-19.

"Justru dia (Jokowi]) yang selama ini mencla-mencle, lambat, dan anggap remeh situasi pandemi ini [sejak awal]," kata Haris kepada Tirto, Senin (28/6/2020) siang. "Itu modus saja, berlagak marah-marah."

Jika presiden marah dianggap tiada artinya, tapi bagaimana jika rakyat yang marah atas kinerja pemimpinnya? Sejarah punya amsalnya.

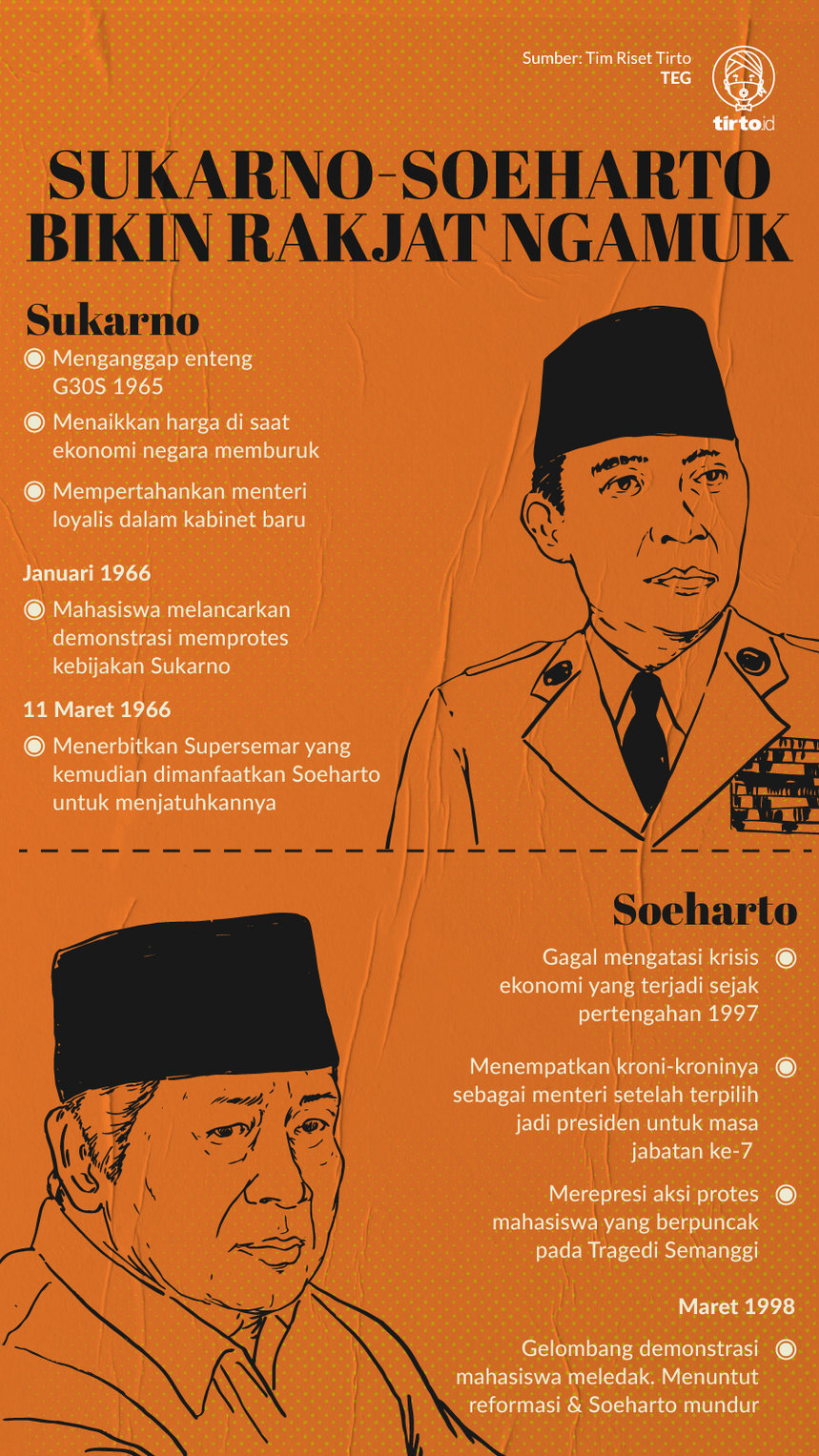

Sukarno

Sehebat-hebatnya citra dan kekuatan politik Sukarno, ada masanya juga ia gagal mengelola keadaan. Itu terlihat pada bulan-bulan usai meletusnya G30S 1965. Sukarno terlalu memandang enteng persoalan dengan pernyataannya bahwa peristiwa itu laiknya “Een rimpeltje in de oceaan”—riak-riak kecil di tengah lautan. Sukarno bisa beralasan bahwa itulah caranya menenangkan rakyat dan menunjukkan bahwa ia masih mampu pegang kendali. Padahal, desas-desus liar soal G30S merebak di mana-mana.

Beberapa pentolan PKI terlibat dalam tragedi itu, tapi Presiden Sukarno tak berbuat apa-apa. Padahal kemarahan masyarakat sudah merebak di mana-mana dan Presiden Sukarno tampaknya tidak punya solusi jitu untuk mengatasi masalah ini. Ditambah lagi, seperti diungkap Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda (2008), keadaan sosial-ekonomi negara sedang terguncang akibat konfrontasi dengan Malaysia dan persoalan Irian Barat.

Kekacauan politik yang dibiarkan berlarut-larut itu berimbas ke ranah sosial dan ekonomi. Di saat itu pemerintah tiba-tiba menerbitkan kebijakan menaikkan harga. Harga sembako meroket hingga 300 sampai 500 persen.

“Terjadi kepanikan yang hebat dalam masyarakat, terlebih kalau diingat pada waktu itu menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru Tionghoa. Harga membumbung beratus-ratus persen dalam waktu hanya seminggu. Para pemilik uang melemparkan uangnya sekaligus ke pasar, memborong barang-barang,” tulis Soe Hok Gie dalam bunga rampai esai Zaman Peralihan (2005, hlm. 4).

Muak dengan rezim Sukarno yang tak becus para mahasiswa lantas menggalang demonstrasi sejak awal Januari 1966. Gelombang demonstrasi mencapai puncaknya pada 12 Januari 1966. Ribuan mahasiswa bergerak ke Gedung Sekretariat Negara untuk memprotes kenaikan harga dan mendesak pemerintah agar meninjau kembali aturan baru terkait ekonomi yang justru menimbulkan dampak buruk bagi rakyat.

Beberapa elemen gerakan mahasiswa yang turut serta dalam demonstrasi itu antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan lainnya.

Dalam setiap aksinya, para demonstran konsisten mengajukan tiga tuntutan: bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, rombak Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. Kini buku sejarah mencatat namanya sebagai Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat.

Tapi pemerintah bergeming dan berdalih semua itu butuh waktu. Tuntutan demonstran yang tidak segera dipenuhi ini lama-kelamaan bahkan berubah menjadi desakan agar Bung Karno turun takhta. Presiden Sukarno akhirnya memang merombak kabinet pada 21 Februari 1966. Meski begitu muka-muka lama loyalisnya dan beberapa tokoh berhaluan kiri masih juga masuk jajaran kabinet baru.

Gara-gara itu mahasiswa pun turun ke jalan lagi. Meledaklah unjuk rasa besar-besaran jilid kedua untuk merespons keputusan itu. Pada 24 Februari 1966, terjadi bentrokan antara demonstran melawan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden) di depan Istana Negara. Dalam insiden ini, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak.

Sehari berselang, KAMI dibubarkan paksa oleh presiden sebagai konsekuensi atas kericuhan tersebut. Namun, gelora unjuk rasa anti-PKI tidak pernah padam. Sukarno yang kian terjepit akhirnya mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

Sejarah lalu mencatat, Supersemar itu nantinya justru dimanfaatkan Jenderal Soeharto untuk menggerogoti kekuasaan Sukarno.

Soeharto

Proses kejatuhan yang sama juga menimpa Soeharto pada 1998. Hulunya adalah krisis ekonomi 1997 dan ketidaksigapan rezim Soeharto mengatasinya. Nilai tukar rupiah yang anjlok memicu lesunya perekonomian dan melembungkan harga bahan pokok. Keadaan itu diperburuk oleh KKN yang kian kentara di tubuh rezim dan dominasi ABRI dalam politik. Apalagi kelompok ABRI menduduki 100 dari 500 kursi di DPR.

Rezim Soeharto sebelumnya telah menerbitkan UU no. 5/1995 tentang Susunan dan Kedudukan MPR baru. Berdasar UU ini jumlah kursi ABRI di DPR dikurangi, dari 100 menjadi 75. Namun, selain ini tak ada perubahan apapun yang mengarah kepada demokratisasi. ABRI dan Golkar tetap jadi motor memuluskan jalan Soeharto menjadi presiden untuk masa jabatan ketujuh usai Pemilu 1997.

“Dalam praktek, pemerintah masih saja berat kepada Golkar. Aparat pemerintah tetap mengemban misi memenangkan Golkar, sehingga berbagai rekayasa yang berbau kekerasan politik terus berlangsung,” tulis Tim KPU dalam Pemilihan Umum 1997: Perkiraan, Harapan, dan Evaluasi (1997, hlm. 162).

Program penyehatan ekonomi dan penandatanganan Letter of Intent dengan IMF pada Februari 1998 nyaris tak berdampak menenangkan pasar. Soeharto tampak mulai frustrasi. Dalam Rapim ABRI di Bina Graha, Jakarta, pada 12 Februari 1998, Soeharto bahkan mengatakan krisis ekonomi adalah rekayasa -- pernyataan yang memperlihatkan ia mulai gagap menghadapi keadaan yang begitu dinamis. Dalam situasi macam itu, Soeharto justru membuat langkah yang sangat tidak populer dengan maju kembali sebagai calon presiden.

Pada 10 Maret 1998, Soeharto resmi ditetapkan sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR untuk masa periode 1998-2003. Kali ini ia berpasangan dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pelantikan Soeharto-Habibie dengan segera disambut rangkaian demonstrasi, terutama dari mahasiswa. Penolakan terhadap Soeharto tidak hanya semakin masif, akan tetapi juga disampaikan dengan cara-cara yang verbal. Bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan mulai bermunculan di bulan Maret ini.

Sementara itu desakan reformasi lewat aksi-aksi protes meluas di seluruh daerah. Aksi itu digelar tepat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Palembang, Medan, hingga Kupang. Tak jarang demonstrasi itu berujung bentrok.

Aksi-aksi itu lantas membuat Wiranto--saat itu Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI--mengeluarkan pernyataan yang menganjurkan “mahasiswa dan warga untuk tidak melakukan tindakan anarkis” karena memperburuk keadaan, selain “memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional.” Namun begitu, gelombang aksi menuntut reformasi dan Soeharto mundur justru makin gencar.

Hingga terjadilah Tragedi Trisakti Berdarah pada 12 Mei 1998. Empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak kala aparat berusaha membubarkan demonstrasi di kampus itu. Esoknya Jakarta dilamun kerusuhan besar. Kompas mencatat, ratusan manusia terpanggang di Toserba Yogya di Klender, Jakarta Timur, dan ratusan orang terpanggang di Cileduk Plaza. Tercatat 499 orang tewas dan 4.000 bangunan hancur.

Gelombang besar mahasiswa lalu menduduki Gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998. Mereka menjanjikan bakal bertahan di sana sampai tuntutan Sidang Istimewa segera dijalankan buat memakzulkan Soeharto. Soeharto yang sudah terjepit pada akhirnya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Pada 21 Mei 1998 ia menyatakan berhenti sebagai presiden dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie.

Penulis: Fadrik Aziz Firdausi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id